| 中文系名师解读国学经典:一本书读懂读透《礼记》 | 您所在的位置:网站首页 › 国学经典有哪些书名好听 › 中文系名师解读国学经典:一本书读懂读透《礼记》 |

中文系名师解读国学经典:一本书读懂读透《礼记》

|

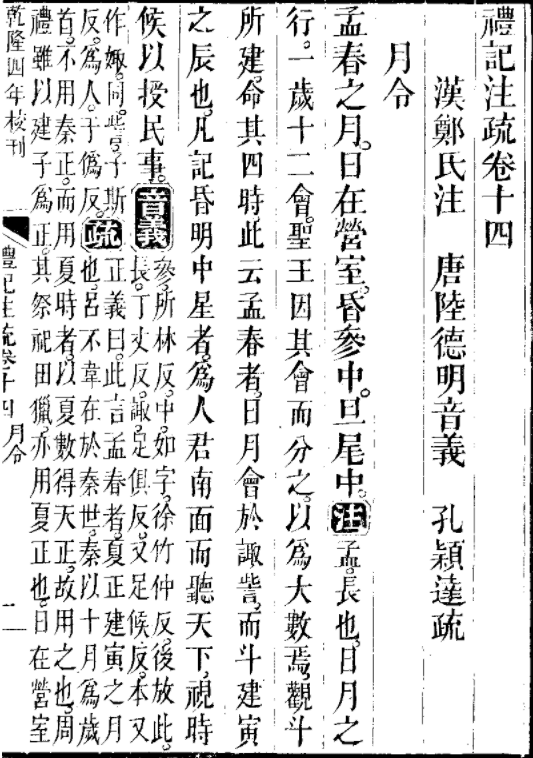

先秦的《记》,从编辑形式上来说,可以分为附经之《记》和单篇别行之《记》。所谓附经之《记》,存在于今本《仪礼》中。《仪礼》十七篇,除去《士相见礼》《大射》《少牢馈食礼》《有司彻》四篇外,其余十三篇的经文后面都附有《记》。附经之《记》的地位如何呢?沈文倬《略论礼典的实行和〈仪礼〉书本的撰作》说: 历代礼家都以为:经文是叙述一个礼典的始末,记文是补经之作。……有汉简本作证,今本“记”字显然是汉以后人所加,不足凭信。附经之《记》本来就是经文组成部分,“于是乎书”时便已包括在内,经与附经之《记》不是前后撰作的两种书,而是同时撰作的一书的两个部分,因此,援引附经之《记》与援引本经之文,就不必再加以区别了。 这就是说,附经之《记》与《记》前之经文,同时诞生,身份一样,应该一体对待,一视同仁。 那么,单篇别行之《记》又如何呢?我曾经作过一个调查,调查《孟子》一书中,征引了今本《仪礼》多少次,征引了今本《礼记》多少次,征引时是怎样称呼它们的。调查的结果是:《孟子》一书中,征引《仪礼》凡四次,其中一条是暗引,三条是明引。三条明引,皆称所引《仪礼》之文为《礼》。《孟子》一书中,征引《礼记》凡三十七次,其中三十四次是暗引,三次是明引。明引的三次,均将征引的《记》文称之为《礼》。 笔者从中得出两条结论:第一,《孟子》对征引的《仪礼》称《礼》,对征引的《礼记》也称《礼》,这说明《孟子》对单篇别行之《记》和《仪礼》经文是一体对待的,没有分什么你是主我是宾,你是经我是传。第二,《孟子》征引《仪礼》四次,而征引《礼记》多达三十七次,真应着了那句俗话:零头都比它多!愚以为,次数的多寡,反映了被当时社会认知程度的高低。如果说附经之《记》还不得不屈居末席的话,单篇别行之《记》在《孟子》中已经露出尾大不掉之势,为日后之取而代之张本。如此看来,今本《礼记》之日后走红,超越本经,躐等而上,并非贫家子一夜暴富,而是其来有渐,在先秦时期就已经埋下伏笔。 再看《仪礼》和《礼记》在西汉时的表现。西汉时,《仪礼》是经,《礼记》是《记》。《汉书·艺文志》礼家著录《礼古经》五十六卷,《经》十七篇。学者皆认为,《礼古经》五十六卷,即《仪礼》之古文经;《经》十七篇,即《仪礼》之今文经。《礼古经》五十六卷中,有十七卷亦即十七篇与今文经相同,剩下的三十九卷,由于绝无师说,藏在秘府,后来就佚失了。这在某种程度上反映了朝廷对《仪礼》文献的保存、流传并不多么在意。再来看当时那些《仪礼》专家的表现。按《汉书·儒林传》:“汉兴,鲁高堂生传《士礼》十七篇,而鲁徐生善为颂。孝文时,徐生以颂为礼官大夫,传子至孙延、襄。襄,其资性善为颂,不能通经。延颇能,未善也。”颜师古注引苏林曰:“《汉旧仪》有二郎,为此颂貌威仪事。有徐氏,徐氏后有张氏,不知经,但能盘辟为礼容。”师古曰:“颂,读与‘容’同。” 所谓“不能通经”,就是说这些专家对《仪礼》十七篇并不真懂,他们只是擅长于“颂(读作“容”)貌威仪”的表演而已。 所谓“但能盘辟为礼容”,也就是说只会行礼时的盘旋进退的动作。这与《礼记》在西汉的政治生活中,社会生活中,作为一种指导思想的存在,大异其趣。兹以《汉书》所载为例: 《宣帝纪》:“元平元年四月,昭帝崩。秋七月霍光奏议曰:‘《礼》,人道亲亲故尊祖,尊祖故敬宗。大宗无嗣,择支子孙贤者为嗣。孝武皇帝曾孙病已,有诏掖庭养视,至今年十八,师受《诗》《论语》《孝经》,操行节俭,慈仁爱人,可以嗣孝昭皇帝后,奉承祖宗,子万姓。’奏可。” 按:“《礼》,人道亲亲故尊祖,尊祖故敬宗”,出自《礼记·大传》:“是故,人道亲亲也。亲亲故尊祖,尊祖故敬宗。”这是涉及立皇位继承人的大事,霍光从《礼记》中找到了理论根据。 《成帝本纪》河平元年:“夏四月己亥,晦,日有蚀之,既,诏曰:‘朕获保宗庙,战战栗栗,未能奉称。《传》曰:“男教不修,阳事不得,则日为之蚀。”天著厥异,辜在朕躬,公卿大夫其勉悉心以辅不逮。’” 按:《礼记·昏义》:“是故男教不修,阳事不得,适(通“谪”)见于天,日为之食。”这是成帝下的罪己诏,诏文亦从《礼记》中找到根据。 《董仲舒传》曰:“古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务,立太学以教于国,设庠序以化于邑。” 按:“古之王者明于此,是故南面而治天下,莫不以教化为大务”三句源出于《礼记·学记》:“是故古之王者,建国君民,教学为先。”这是董仲舒在朝廷上的对策,亦从《礼记》中寻找根据。 《司马迁传·报任安书》:“《传》曰:‘刑不上大夫。’此言士节不可不厉也。” 按:“刑不上大夫”,《礼记·曲礼上》文。这表明当时的士大夫在砥砺自己的操守上也是从《礼记》中寻找格言。 《孙宝传》:“以明经为郡吏,御史大夫张忠辟宝为属,欲令授子经,更为除舍。宝曰:‘礼有来学,义无往教。’” 按:《礼记·曲礼上》:“礼闻来学,不闻往教。”这表明底层小吏也以《礼记》中的话作为自己的行动准则。 《礼记》的上述表现,与《仪礼》的表现对比,反差极大。 下面谈谈《礼记》何时升格为经的问题。对这个问题,学术界有两种看法。 一是唐代入经说,持此说者,管见所及有四家。 刘师培《经学教科书》:“西汉之时,或称六经,或称六艺。厥后《乐经》失传,始以《孝经》《论语》配五经称为七经。至于唐代,则《春秋》《礼经》咸析为三(《春秋》分为《公》《谷》《左氏》三经,而《礼经》之外,并以《周礼》《礼记》为经,且误以《礼记》一书为本经),立三传、三礼之名,合《易》《书》《诗》为九经。” 朱维铮编校《周予同经学史论著选集》(增订版):“‘经’是中国封建专制政府‘法定’的古代儒家书籍,随着中国封建社会的发展和统治阶级的需要,“经”的领域在逐渐扩张。自汉武帝罢黜百家,独尊儒家,设立五经博士,从而《易》《书》《诗》《礼》《春秋》五经就被封建专制政府所法定。又汉代以孝治天下,于是再将《论语》《孝经》升格,称为“七经”。到了唐代,处于封建帝国极盛时期,把极力主张贵贱尊卑区别、认为阶级社会的秩序是‘天道使然’的《五经正义》钦命为科举取士的标准书,又在明经科中设‘三礼’(《周礼》《仪礼》《礼记》)‘三传’(《左传》《公羊传》《谷梁传》),连同《易》《书》《诗》,而有“九经”之称。” 钱玄《三礼通论》:“郑玄为小戴《礼记》作注,并以小戴《礼记》与《仪礼》《周礼》并称为‘三礼’。因此小戴《礼记》在唐代,列入经书,并为士子必读之书。” 王文锦《礼记译解·前言》:“汉末《礼记》独立成书,到了唐代,开始取得了经典的地位。”

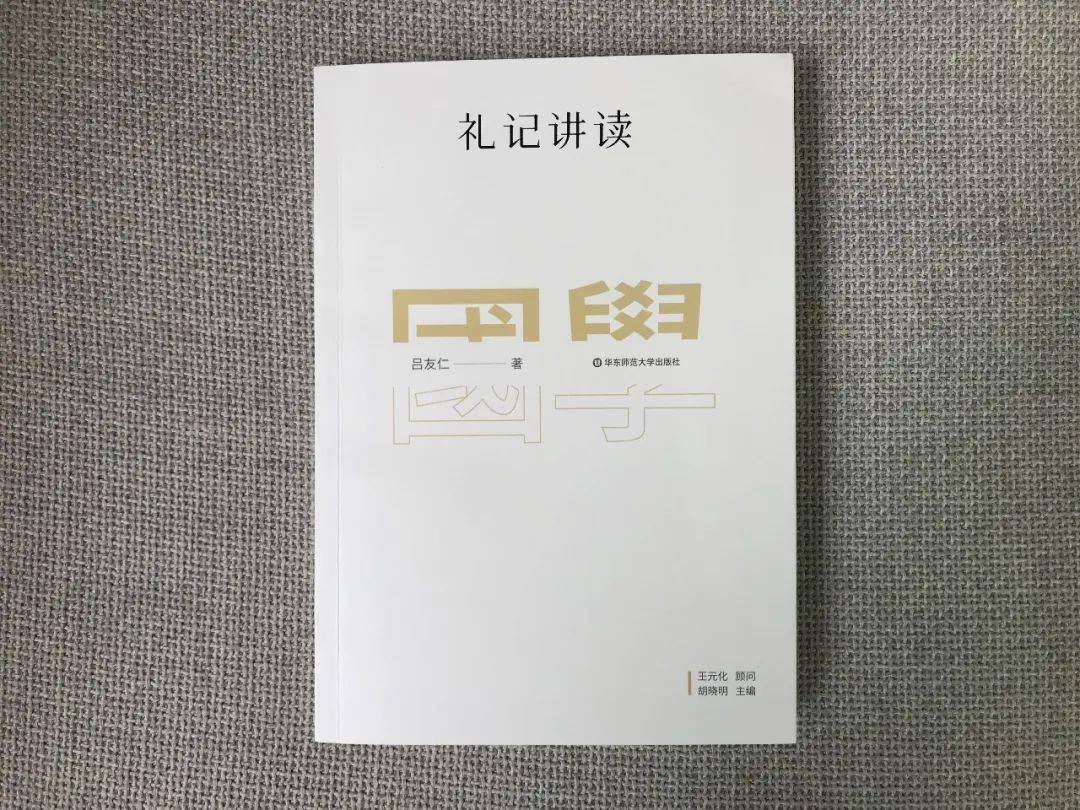

郑玄为小戴《礼记》作注 一是三国魏入经说,持此说者,首先是王国维。笔者赞同三国魏入经说。我们知道,入经是有标准的。这个标准就是朝廷为该经立博士,或曰列于学官。这可以说是一道法定的手续。那么请看《三国志·魏书·三少帝纪》的两条记载: 齐王芳正始七年:“冬十二月,讲《礼记》通,使太常以太牢祀孔子于辟雍。” 又同卷高贵乡公甘露元年夏四月:“帝幸太学,于是复命讲《礼记》。帝问曰:‘“太上立德,其次务施报。”为治何由而教化各异,皆修何政而能致于立德,施而不报乎?’博士马照对曰:‘太上立德,谓三皇五帝之世,以德化民;其次报施,谓三王之世以礼为治也。’” 按:“太上贵德,其次务施报”,《礼记·曲礼上》文。然则马照为《礼记》博士明矣,是魏有《礼记》博士也。这就是说,《礼记》在三国魏时已经办妥了入经手续。王国维正是看到了上述历史事实,所以在《汉魏博士考》中说:“试取魏时博士考之,以高贵乡公幸太学问答考之,所问之《礼》,则《小戴记》,盖亦郑玄、王肃注也。《王肃传》明言其所注诸经皆列于学官,则郑注礼记亦列于学官可知。 ”《礼记》的升格为经,意味着它已经取得与《仪礼》平起平坐的资格,已经摆脱附庸的名分,蔚为大国。而随着《礼记》地位的上升,《仪礼》的地位则日趋式微。《北史·儒林传序》:“诸生尽通《小戴礼》,于《周礼》《仪礼》兼通者,十二三焉。” 唐初,孔颖达奉太宗之命撰《五经正义》,其中有《礼记正义》,这说明《五经》中的《礼》已经不是《仪礼》而是《礼记》了。换句话说,《仪礼》的《礼经》地位,已被《礼记》取而代之了。此后,《仪礼》的地位,更是每况愈下。开元八年(720)七月,国子司业李元璀上言:“《三礼》《三传》及《毛诗》《尚书》《周易》等,并圣贤微旨,生徒教业,必事资经远,则斯道不坠。今明经所习,务在出身,咸以《礼记》文少(笔者按:盖谓文字浅显,非谓文字数少),人皆竞读。《周礼》经邦之轨则,《仪礼》庄敬之楷模,《公羊》《谷梁》,历代崇习。今两监及州县,以独学无友,四经殆绝。” 《礼记》是“人皆竞读”,《仪礼》则“殆绝”,几乎无人问津了。到了宋代,王安石变法,在科举考试中废除《仪礼》和《春秋左氏传》。元佑初,恢复了《春秋左传》,而《仪礼》始终没有恢复。所以朱熹说:“《仪礼》旧与《六经》《三传》并行,至王介甫始罢去。其后虽复《春秋》,而《仪礼》卒废。” 《仪礼》经此一废,可以说是寿终正寝,从此再无翻身之日。清初顾炎武说:“唐、宋取士,皆用《九经》。今制定为《礼记》,而《周礼》《仪礼》《公羊》《谷梁》二传,并不列于学官。” 《礼记》与《仪礼》这种戏剧性的变化,其原因何在?我想到的有三点。第一,《仪礼》比较难读。西汉时的一些礼官大夫都不能通晓,何况一般人!唐代的韩愈,当过国子博士、国子祭酒,用今天的话来说,当过大学教授、大学校长。但韩愈《读〈仪礼〉》犹说:“余尝苦《仪礼》难读。” 则一般人可知。清代的阮元也是学问渊博之士,他在《仪礼注疏校勘记序》中也说:“《仪礼》最为难读。” 由难读而被士人视为畏途,也是情理之常。但这不是主要原因,佶屈聱牙的《尚书》也很难读,但其经典地位始终岿然不动便是明证。第二,从宋代开始,《仪礼》失去了科举考试这根指挥棒。中国的读书人都明白这个道理,你考什么,我就学什么;你不考,我就不学。这是很实际的事情,读书人不会在这方面犯傻。第三,《仪礼》和《礼记》的内容不同,因此影响了人们的取舍。《仪礼》十七篇,篇篇都是一大堆烦琐的礼节单,篇与篇之间又多雷同。《礼记·乐记》说:“陈尊俎,列笾豆,以升降为礼者,礼之末节也。” 《仪礼》十七篇,除了《丧服》一篇外,篇篇都是这种“礼之末节”。其枯燥无味自不必说了,更严重的是,它脱离时代,脱离生活,近乎一堆僵硬的教条。《孝经》上说:“安上治民,莫善于礼。” 随着社会的发展,《仪礼》的内容越来越不能满足封建统治者“安上治民”的需要,在这种情况下,统治者将其弃之如敝屣也就不足为怪了。《礼记》则不然。《礼记》虽然也记载了一些礼之末节,但分量很小。它的主要内容是系统地讲理论,讲礼的原则和意义。譬如说,《中庸》上说:“非天子不议礼,不制度。” 统治者看到这句话会不喜上眉梢吗!正是由于《礼记》为封建统治者提供了极富弹性的礼治理论,而这种理论正好满足了统治者 “安上治民”的需要,所以赢得了历代(从先秦到清代)统治者的青睐,所以才产生了上述戏剧性的变化。清代学者焦循说:“以余论之,《周礼》《仪礼》,一代之书也;《礼记》,万世之书也。《记》之言曰: ‘礼以时为大。’此一言也,以蔽千万世制礼之法可矣!”(《礼记补疏序》)何谓“礼以时为大”?用今天的话来说,就是 礼要与时俱进。这句话精辟地道出了《礼记》日益走红的根本原因。 《礼记讲读》 吕友仁 著 78.00元 《礼记》,相传为西汉戴圣所编定,因同时又有戴德编定的《大戴礼记》,故也称《小戴礼记》。它与《周礼》、《仪礼》并称“三礼”,是一部秦汉以前各种礼仪论著的汇编,是全面反映儒家思想的重要经典之一。其中《大学》、《中庸》两篇在宋代从《礼记》原书中抽出,与《论语》、《孟子》合称“四书”,影响尤大。 作者简介 吕友仁,男,1939年生于西安。1962年毕业于河南大学外语系,曾任中学外语教师多年。1978年,考入上海师范大学古籍整理研究所,1981年毕业,获硕士学位,是我国第一个三年制古籍整理研究专业硕士。1982年4月到河南师范大学任教,1992年晋升教授。1999年退休,旋被返聘为历史系历史文献学硕士研究生导师,后又被聘为中文系古汉语专业硕士研究生导师。现任中国历史文献研究会常务理事,国家社科基金项目同行评议专家。

滑动查看 延伸阅读 “国学名著讲读系列” 王元化 顾问 胡晓明 主编 华东师范大学出版社 华东师范大学中文系名师解读国学经典 权威导读,详细注释;难点分析,文史拓展 本期编辑:Rae返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】