| 唐夫人·说:中国包袋发展简史(二) | 您所在的位置:网站首页 › 提包包的女人 › 唐夫人·说:中国包袋发展简史(二) |

唐夫人·说:中国包袋发展简史(二)

|

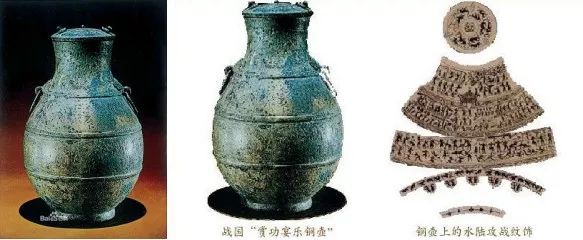

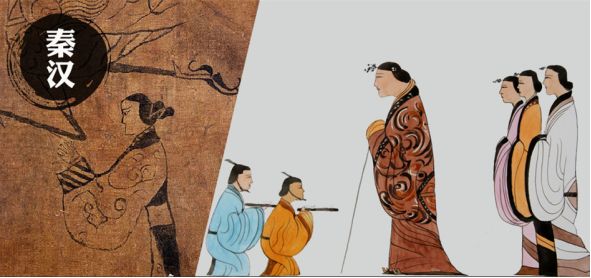

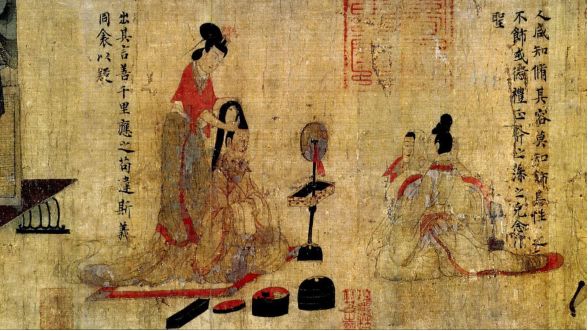

西周以后,用布帛制成的佩囊不仅女性使用,男子也有在使用。中国现存最早的囊实物,是春秋战国时期(公元前475年)的遗物,均以皮革制成。如战国宴乐赏功铜壶(见下图《战国嵌错赏功宴乐铜壶 》)身上的采桑图,采桑人手中提的和树上挂的盛放桑叶的袋形器具应称上最早的包袋之一。

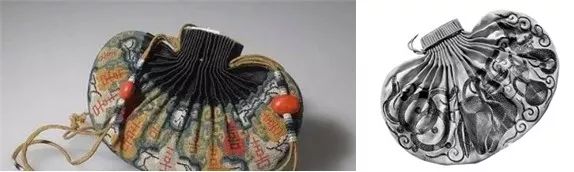

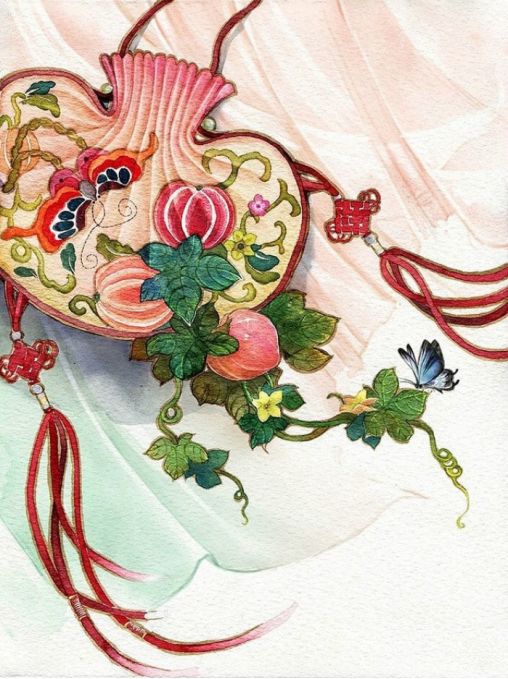

佩囊除盛放零星细物之外,还有以下的特殊用途:盛放印绶、笏板、鱼符、文具、钱币、什物、香料等,还有一些妇女或纨绔子弟在腰间系香囊,内装香草,可以避免蚊虫叮咬,这种香囊可实用又能作为一种装饰。因盛放物品的不同,朝代的不同对其称谓也有所不同。

古代女性最喜欢的包是“香囊”。香囊又称“薰囊”、“香袋”,用布帛制作,里面放的不是物什,而是香料一类东西。由于香囊既可作为饰物又能散发出令人愉悦的香气,早在先秦时期,女性已开始佩戴香囊。《礼记·内则》:“男女未冠笄者……皆佩容臭。”容臭就是后来说的香囊。

古代的包也有大小之别,汉代学者毛亨称“小曰橐,大曰囊”;制作材料也不一样,有皮包和布包之分,春秋时期用动物皮革制成的包称为“鞶(pán)囊”。

为了美观和便于携带,佩囊身上常绣有各种纹路的图案来装饰。由于自给自足的生产方式和社会关系、商旅、交通等因素限制,古人的外出几率相对较少,因此对于包袋的使用频率就相对的很多。

荷囊的制作材料也有很多种,由于皮革天然的伸缩性和韧性,实用美观又耐磨损,制作荷囊的材料大多采用动物皮,如上世纪八十年代,新疆鄯善苏巴什古墓群M7墓中曾出土了三只先秦时代的包,均是用纤细的皮条缝制而成。一只较大,是方形皮袋,羊皮质地,长6.7厘米,宽3.7厘米,形似箭袋呈长方形,口部有一拴系的皮带,以备挂佩。另两只是形状相同的小皮袋,小口大腹,外饰红色。

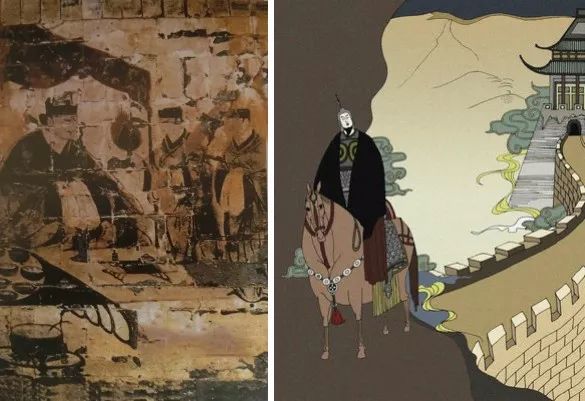

汉代(公元前202年)以后,佩囊被称为“藤囊”、“熏囊”、“书囊”、“书袋”。那一时期,人们觉得老是提着或是背着有些不方便,就出现了挂在腰间的荷囊。并形成一种习俗,俗谓“旁囊”,也就是日后荷包的雏形。1970年发掘的湖南长沙马王堆1号汉墓中曾出土多只薰囊,在墓穴内的两个边箱里就发现4只香囊。

《北堂书钞》卷136引《曹瞒传》:“(曹)操性佻易,自佩小囊,以盛毛巾细物。”李冕的《贺西楼》里从出现过“区区方寸间,容纳百器通”的诗句。《晋书.邓攸传》也记载:“邓攸梦行水边,见一女子,猛兽自后断其囊。”由此看来, 女子配“包”也是自公元265年就有的。

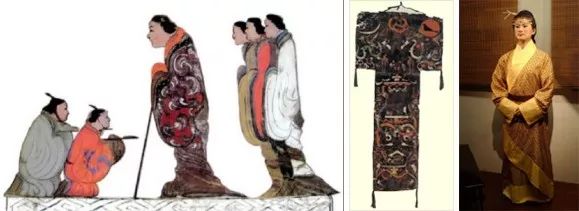

汉代的官员有配印绶的制度,佩印绶可垂放在衣袍侧边也可放在磐囊之中,磐囊用金银钩钩在皮袋上,古时称它为绶囊或旁囊,这种绶囊或旁囊也是早期皮包形式之一。

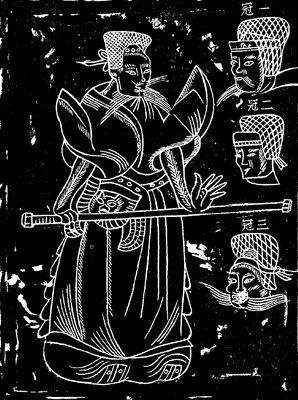

汉代最显示身份的“包”称“虎头鞶囊” 汉代出现了一种叫“绶囊”的方形包,皇帝常常用之赏赐臣僚,有绶囊的人自然是有官爵之人,所以,“包”成了身份象征。绶囊也叫“旁囊”,主要用于盛放印信一类的东西。《宋书·礼志五》称:“鞶,古制也。汉代着鞶囊者,侧在腰间。或谓之傍囊,或谓之绶囊。然则以此囊盛绶也。或盛或散,各有其时乎。”

到汉魏时佩戴香囊已流行开来,魏繁钦《定情诗》:“何以致区区,耳中双明珠。何以致叩叩,香囊系肘后。”

因为“包”已与身份联系了起来,所以在图案、色彩上都有规定和讲究。绶囊最常用的图案是兽头,故称“兽头鞶囊”。兽头中又以虎头使用为多,因此又有“虎头鞶囊”之称。

东汉史学家班固在《与窦宪笺》中称:“固于张掖县受赐虎头绣鞶囊一双,又遗身所服袜三具,错镂铁一。”《东观汉记》也有类似说法:“邓遵破诸羌,诏赐遵金刚鲜卑绲带一具,虎头鞶囊一。”

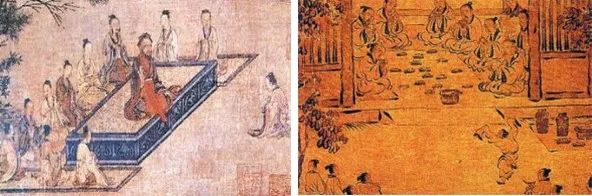

进食图 魏晋 砖画 除兽头之外,有些朝代的包还用兽爪图案。据《隋书·礼仪志》,北朝的包即为这种兽爪包:“鞶囊,二品以上金缕,三品金银缕,四品银缕,五品、六品彩缕,七、八、九品彩缕,兽爪鞶囊。官无印绶者,并不合佩鞶囊及爪。

中国古代包包演变史 未完待续…… 本图文资料和图片来源于网络。如触及版权等问题,请及时与我们联络,我们会及时删除,谢谢。 更 多 资 讯 唐夫人 ·说:中国包袋发展简史 (一)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】