| 天津四大民间艺术/西行文化 | 您所在的位置:网站首页 › 天津小吃三绝和工艺四绝 › 天津四大民间艺术/西行文化 |

天津四大民间艺术/西行文化

|

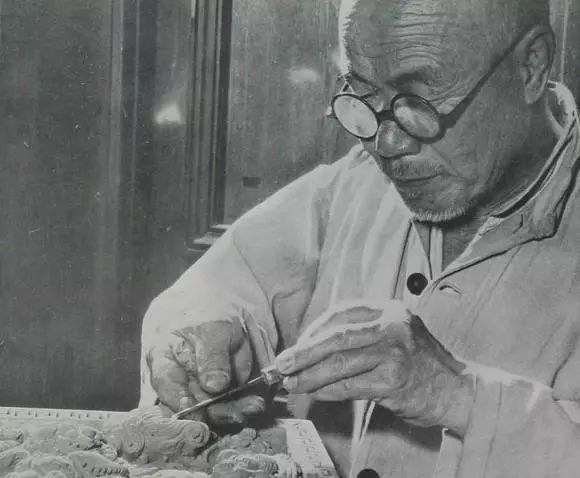

“泥人张”制作泥人的秘方是不为世人所知的绝招,张家捏的泥人历经久远,不燥不裂,其主要原因是张家所使用的泥是经过特殊加工的。“泥人张”制作泥人所用的土是天津西郊古河道地下1米处的一层红色黏土(俗称胶泥),这里的黏土粘性极强,含沙量特别小。张家老宅的院内设有一高一矮相连的两个池子,将这种黏土放入高池内,注入水将土搅拌成泥浆,通过高池与矮池底部相连的一个设有铁丝网的孔洞将泥浆挤进矮池。过滤后的泥浆晒干打坯。打制时,将一定量的黏土放在一条青石板上,用一柄木棰反复砸制,一边砸一边加入棉絮,直到将成比例的棉絮全部砸进胶泥内,外部看不到棉絮为止,将胶泥掰开后,能看到均匀的棉丝为最好,其间又添加了什么,就不为人知了。打制成型的土坯被称为熟土,每块重量在5公斤左右,用油布包好,放入地窑内保存,随用随取。这样制作出来的作品绝对不会开裂。 “泥人张”作品的制作功夫在手上,一个作品的完成有80%要靠手上的技巧,在手指达不到的地方才用工具帮忙。泥人在手中捏、挤、拉、抻,手中的工具随时配合搓(条)、拍(大型)、压(衣纹和五官等)、滚(表面光平),在行云流水之中,一件完美的作品便跃然出现。泥人做好后,要放在阴凉处风干,一般要3天左右,再用砂纸打打磨,纯土制的泥人就算成功了。而如果是彩塑作品,在捏制完后要放入窑内低温烧制,之后再用颜料上色。“泥人张”制作泥人的过程也是有讲究的,要先上后下,先里后外,先粗后细,具体的就是先做头再根据比例做身子,老辈“泥人张”做的泥人头是活动的,手也是活动的。

创始人张明山出生于1826年(清道光六年),其父张万全以捏制和出售泥制玩具为生。张明山从8岁起就帮父亲制作,掌握了泥塑全部过程,十二三岁时,技艺已超过其父。张明山为人捏像时,只需对面座谈,顷刻即可完成。他制作的泥人在宫南、宫北大街销售,颇受欢迎。

张明山的作品有选自中国古典名著《水浒传》、《红楼梦》、《西厢记》、《三国演义》里的人物,有戏剧中的人物或情节塑像,有取自神话中的人物,还有各界知名人物的肖像,以及他所熟悉的劳动人民形象。在50岁左右时,其彩塑受到清宫廷赏识,他被召进紫禁城,后返回天津。1906年(清光绪三十二年)四月二十九日病逝,终年80岁。 “泥人张”的第二代传人为张玉亭。“泥人张”一二代作品是艺术发展的高峰期。1915年在美国举行的巴拿马万国博览会上,“泥人张”参展了16件作品,获得名誉奖。“泥人张”作品还在南洋各地展览,获奖状、奖牌20多件。有些国家将“泥人张”作品作为中国特产收藏或陈列。

“泥人张”第三代传人是张华棠之子张景祜、张玉亭之子张景福和张景禧。张景祜的作品吸收前两代的优点,在解剖学和透视法方面都有新的探索和运用,并注重彩绘效果和装饰美。代表作有历史故事“将相和”、古典名著《红楼梦》中的《惜春作画》(组)等。1949年以后,张景祜被聘为中央美术学院教授,并被选为全国政协委员。

“泥人张”第四代是张景福之子张铭、张景禧之子张钺和张景祜之子张锠。 1959年,天津成立了“泥人张”彩塑工作室,由第四代传人张铭担任领导和教学工作。彩塑工作室与天津工艺美术学院联合向社会招生,进行文化课与专业课相结合的教学,培养了一批彩塑人才。

“泥人张”第五代传人是张铭之子张乃英,其作品吸收了前几代人的精华,更加贴近生活,创作了许多成组成套的系列作品。他塑造了名著《水浒传》中的一百多个人物。张乃英被安排在天津艺术博物馆工作,专门从事彩塑艺术研究与创作。

"泥人张”第六代传人是张乃英之子张宇。 杨柳青年画 杨柳青年画,全称“杨柳青木板年画”,属于木版印绘制品,是著名的中国民间木版年画之一,与苏州桃花坞年画并称“南桃北柳”。

杨柳青年画产生于中国明代崇祯年间,继承了宋、元绘画的传统,吸收了明代木刻版画、工艺美术、戏剧舞台的形式,采用木版套印和手工彩绘相结合的方法,创立了鲜明活泼、喜气吉祥、富有感人题材的独特风格。2006年5月20日,该遗产经国务院批准列入第一批国家级非物质文化遗产名录。

杨柳青年画产生于元末明初,当时有一名长于雕刻的民间艺人避难来到杨柳青镇,逢年过节就刻些门神、灶王出卖,镇上的人争相模仿。到了明永乐年间,大运河重新疏通,南方精致的纸张、水彩运到了杨柳青,使这里的绘画艺术得到了极大发展。

杨柳青年画已知最早的画店为戴莲增、齐健隆两家,他们最初可能都是画工,以人名代店名。戴莲增画店的历史最早可上溯至明代崇祯年间,后来,戴、齐两家又分为很多画店,重要者为“莲增、美丽、莲增丽;健隆、惠隆、健惠隆”。

清代光绪以前是杨柳青年画发展的鼎盛时期。那时,天津杨柳青镇及其附近村庄,大都从事年画作坊生产,可谓是“家家会点染,户户善丹青”,年画因以产地得名。康乾时期,杨柳青年画的风格严谨,背景简洁,注重人物神情的刻画。嘉庆、道光年间,杨柳青年画的风格渐趋活泼,画面热闹、色彩丰富,背景也各式各样。

鼎盛时期,杨柳青年画发展到以杨柳青镇为中心,包括周遭的南乡三十二村庄(杨柳青、周家庄、李家庄、赵家庄、古佛寺、炒米店、木厂、冯高庄、郭家庄、大杜庄、小杜庄、宣家院、毕家村、小甸子村、宫家庄、阎家庄、康庄、房家庄、东西流城村、老君堂、岳家开、王家村、大沙窝、小沙窝、新口村、郑家庄)都在印制年画。

杨柳青年画的制作方法为“半印半画”,即先用木版雕出画面线纹,然后用墨印在纸上,套过两三次单色版后,再以彩笔填绘。其制作既有版味、木味,又有手绘的色彩斑斓与工艺性,因此,民间艺术的韵味浓郁,富于中国气派。

制作程序大致是:创稿、分版、刻版、套印、彩绘、装裱。前期工序与其他木版年画大致相同。都是依据画稿刻版套印;而杨柳青年画的后期制作,却是花费较多的工序于手工彩绘,把版画的刀法版味与绘画的笔触色调,巧妙地融为一体,使两种艺术相得益彰。而且还由于彩绘艺人的表现手法不同,同样一幅杨柳青年画坯子(未经彩绘处理的墨线或套版的半成品)。可以分别画成精描细绘色彩素雅的“细活”,和豪放粗犷的“粗活”,艺术风格迥然不同,各俱独自的艺术价值。

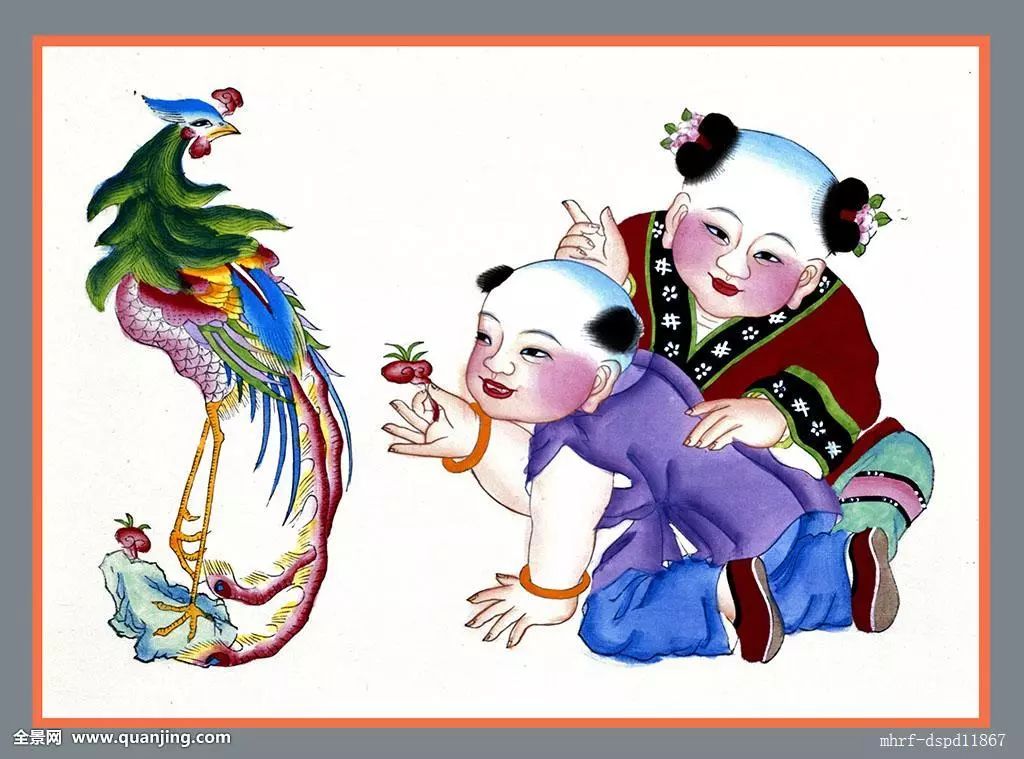

杨柳青年画具有笔法细腻、人物秀丽、色彩明艳、内容丰富、形式多样、气氛祥和、情节幽默、题词有趣等特色,创立了鲜明活泼、喜气吉祥、富有感人题材的独特风格。杨柳青年画题材范围极广,包括风俗、历史故事、戏曲人物、娃娃、美人、花卉、山水及神码等,尤以反映现实生活,时事风俗、历史故事等题材为特长。不仅富有艺术欣赏性,而且具有珍贵的史料研究价值。以这些优秀作品为代表的现实主义和浪漫主义相结合的优良传统,形成杨柳青年画艺术的主流。 杨柳青年画题材的一大种类是娃娃,这些娃娃体态丰腴、活泼可爱。他们或手持莲花;或怀抱鲤鱼,都象征吉祥美好,惹人喜爱。有些年画是帖在大门上的,因此又称门画。画的内容包括:门神、财神、门童。门神又有几种,有捉鬼驱邪的钟馗,挂在门背后有手持兵器的古代武将。在两扇门上,一边是关公,一边是张飞;或是秦叔宝、尉迟慕;或是程咬金、罗成。财神也分文财神、武财神,一边是手展"招财进宝"条幅的比干,一边是手展"双喜临门"条幅的赵公明。门童有胖娃娃或鲤鱼跳龙门等。

杨柳青年画采用寓意写实等手法,构思巧妙别致,线条流畅清新,敷彩古朴曲雅,富于浓郁的生活气息。如反映人民群众向往国泰民安和幸福生活的《万象更新》、《莲年有余》、《富寿平安》等作品,流传极广。邵文锦创作的《山鹊山鹊别处啼》成为现代杨柳青年画的代表作之一,被中国美术馆永远收藏。

杨柳青年画取材内容极为广泛,特别是那些与人民生活密切关联的题材,例如《庄稼忙》、《庆赏元宵》、《秋江晚渡》、《携壹南村访旧识》、《新年多吉庆,合家乐安然》、《渔妇》,以及带有时事新闻性质的《女子求学》、《文明娶亲》、《抢当铺》等。杨柳青年画中的娃娃仕女、戏曲故事、时样节景、花果清供等类别,如《麒麟送子》、《五子夺莲》、《忠义堂》、《文姬归汉》、《五谷丰登》等很受人们的喜爱。

杨柳青画社保存古版6508块,其中:完整可印制的画版1305种,计5643块;散版865块。保存自明代以后的彩色年画700种,计4056件;线描坯子2018种,6808件;完整保留了天津杨柳青木版年画勾、刻、印、绘、裱的传统工艺,以潘忠义、张兴泽为代表的大批技艺精湛的老艺人在年画的传承与研究方面发挥了很大作用。 魏记风筝 风筝是历史悠久,早在春秋时期就有关于风筝的记载。到唐代,风筝已经盛行于南北各地的都市乡村。

魏记风筝是中国传统的民间手工艺品之一。中国北部的天津市是中国风筝的主要产地。天津风筝之中,以“魏记”生产的风筝最为精美、著名。“魏记”风筝发展到今天已有100余年的历史,它的创始人魏元泰(生于1872年)技艺精湛,从艺七十余年来,他制作出数以万计具有很高艺术性的精美风筝,誉满中外,享有“风筝魏”的美誉。1914年,“魏记”风筝在巴拿马国际博览会上一举夺得金奖,从此成为受国内外众多博物馆所青睐的珍贵藏品。

“魏记”风筝选材讲究,做工细致。风筝面多以丝绸和绢为材料,骨架则选用弹性较大、质地细腻的福建毛竹。精工制作出的风筝造型逼真生动,色彩富于传统民族风格,飞行平稳。在种类上,“魏记”风筝有蝴蝶、飞燕、孔雀、凤凰、仙鹤等50多个品种。

魏记风筝,造型逼真,色彩典雅,做工精细。在选料上十分讲究,筝面大多用绸绢,轻而结实,骨架选用质地细密、节长、弹性大的毛竹。

魏记风筝对风筝制作技艺做出重大贡献的,是已故风筝艺人魏元泰。他从事风筝制作70余年,先后研制了平拍类、图型立体类和软翅风筝,还创造了摺叠风筝,他的作品在1914年巴拿马世界博览会获得了金牌。 刻砖刘 民间艺术家。15岁开始随外祖父马顺清学习刻砖技艺。马顺清是天津著名刻砖艺人,在清道光年间,将天津砖刻发展为独立于建筑之外的民间艺术,并开创了堆贴法,扩大立体空间,使作品层次分明。刘凤鸣继承和发扬了马顺清的贴砖法,创造了天津刻砖的独特风格,被誉为"刻砖刘",以立体和半立体透雕见长,在方砖上所刻山水、花卉、人物、鸟兽形象生动逼真,构思精巧,极具艺术欣赏价值。

自清乾隆、嘉庆年间,刻砖技术并没有独立,通常由瓦工兼做。擅长刻砖手艺的匠人被称为“刻花活儿的”或者“凿花活儿的”,而具体的刻砖工艺被通称为“细活儿”。经过百年传承,天津刻砖技艺至道光年间达到了顶峰,回族艺人马顺清发明了“贴砖法”,增加砖面的厚度、扩大画面的空间,从而使作品层次更加分明,增强了透视感。尽管向马顺清学习砖雕技术的人很多,但最杰出的刻砖艺人还数人称“刻砖刘”的刘凤鸣。

刘凤鸣是马顺清的外孙,由于早年丧母,很小年纪就跟着外公、舅舅学习刻砖。他的作品构图丰满,内容充实,结构严谨,既生动、含蓄,又富有装饰性,具有自己独特的艺术魅力。刘凤鸣还继承和发展了“贴砖法”,从贴一块砖增加到贴数块,使砖面的起伏更大,更明显,即所谓的“堆贴”。

广东会馆和大悲院仍留有刘凤鸣的真迹。大悲院的天王殿还能看到《九狮图》的原貌。而广东会馆正厅山墙墙面上方有一组《菱形牡丹》砖雕。而更为惹眼的是《菱形牡丹》砖雕下方的《正龙戏火珠》。所谓正龙,是说龙头为正面雕刻,腾于空中,龙身在行云、云片、团云之中。整幅作品栩栩如生,呼之欲出。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】