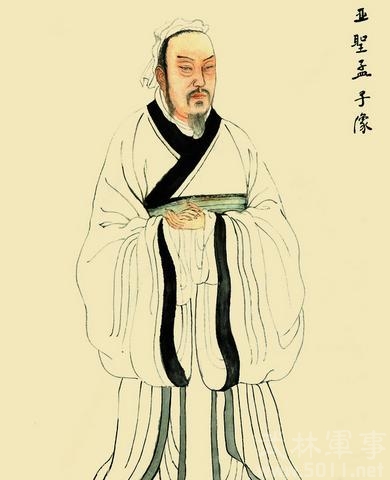

| 《孟子》名句赏析 | 您所在的位置:网站首页 › 孟子说过的名句 › 《孟子》名句赏析 |

《孟子》名句赏析

|

孟子告诫人不论进德还是修业,均需专心致志、有始有终,绝不能时作时辍,甚至一作十辍,一进十退,亦即俗谚所说,三天打鱼,两天晒网。学习、工作时间少,而嬉游、闲散日子多,如果这样,必将一事无成。尽管如此,适当的劳逸结合还是可以的。 5、鱼,我所欲也;熊掌,亦我所欲也。二者不可得兼,舍鱼而取熊掌者也。生,亦我所欲也;义,亦我所欲也。二者不可得兼,舍生而取义者也。——《孟子·告子上》 【名句赏析】鱼,是我想得到的;熊掌,也是我想得到的。如果两者不能同时兼得,那就放弃鱼而取熊掌。生命,是我想要的;道义,是我想要的。如果两者不能同时得到,那就牺牲生命而求取道义。 孟子认为,君子一切以仁义为指归,只有仁义道德才能让他真正动心。所以,在危及道义的时候,君子舍生取义。生命对于道义而言微不足道,失去了仁德,失去了真善美,失去了道义,生命只不过是臭皮囊,是行尸走肉,一点意义都没有。故而,在生死义利之间如何取舍决定了一个人的品行之高下,确实应该慎重。 6、心之官则思,思则得之,不思则不得也。——《孟子·告子上》 【名句赏析】心这个器官职在思考,思考才能获得,不思考便不能获得。 孟子认为,眼睛耳朵这类器官不会思考,所以被外物所蒙蔽,一与外物相接触,便容易被引入迷途。心这个器官则有思考的能力,一思考就会有所得,不思考就得不到。这是上天特意赋予我们人类的。所以,首先把心这个身体的重要部分树立起来,其它次要部分就不会被引入迷途。 7、富岁,子弟多赖;凶岁,子弟多暴,非天之降才而殊也,其所以陷溺其心者然也。——《孟子·告子上》 【名句赏析】年景丰收,年轻人因此而懒惰的会多起来;年景不好,年轻人因此而横暴不法的会多起来。并不是天生的资质有所不同,是由于环境把他们的心变坏了的结果。 富家子弟大都嚣张跋扈,不幸的家庭的孩子,大都暴躁凶恶,这并不是天生就有的差距,而是他们沉溺在自己的世界里,没有办法自我救赎导致的。 8、恻隐之心,人皆有之;羞恶之心,人皆有之;恭敬之心,人皆有之;是非之心,人皆有之。恻隐之心,仁也;羞恶之心,义也;恭敬之心,礼也;是非之心,智也。仁义礼智,非由外铄我固有之也,弗思耳矣。——《孟子·告子上》 【名句赏析】同情别人的心,人人都有;知道羞耻的心,人人都有;对别人恭敬的心,人人都有;明辨是非的心,人人都有。同情心属于仁,羞恶心属于义,恭敬心属于礼,是非心属于智。这仁义礼智,不是外人强加给我的,是我本来就有的,不过是没有去思考追求罢了。 9、仁,人心也;义,人路也。舍其路而弗由,放其心而不知求,哀哉!人有鸡犬放,则知求之;有放心而不知求。学问之道无他,求其放心而已矣。——《孟子·告子上》 【名句赏析】仁是人的心,义是人的路。放弃正路不去走,丧失了良心不去求,太可悲了!人丢了鸡犬,都知道去找,良心丢了却不知去找,治学问的道理没有别的,就是把丧失了的良心找回来就行了。 10、我善养吾浩然之气。——《孟子·公孙丑上》 【名句赏析】我善于培养我的浩然之气。 孟子是个胸怀宽广的大儒。他长期周游列国来推行自己的主张,要在天下实行仁政,要统治者保民爱民,与民同乐,实现天下统一。《孟子·公孙丑下》里记载他的话说:“如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?”(如果想使天下太平,在今日的社会里,除了我,还有谁呢?)正是有这种心胸,他才能对推行仁政孜孜不倦,即使身处厄运困境,也不改变志向理想。 11、出于其类,拔乎其萃。——《孟子·公孙丑上》 【名句赏析】(圣人)出自于同一类的人,却远远高出于众人。 我们现在常说的孔孟之道,就是因为孟子继承孔子思想并有所发展,都是儒家思想的代表。在这段话里,孟子借用孔子弟子口,表达了他对圣人孔子的崇拜之情。子贡说,看见一国的礼制,就了解其政治,听到一国的音乐,就知其德教,任何一个君王都不能违离孔子之道。然后,孟子又用麒鳞与走兽,凤凰与飞鸟,大山与土堆,河海与小溪来比喻圣人与百姓的不同之处,称赞孔子是“出乎其类,拔乎其萃”,感叹自从有人类以来还没有比孔子更优秀更伟大的人啊。今天人人耳熟详能的成语“出类拔萃”便源出于孟子之口。 12、祸福无不自己求之者。——《孟子·公孙丑上》 【名句赏析】祸害或者幸福没有不是自己找来的。 福与祸对于主体人而言,其实是对客观事物现象的一种价值判断。福利福利,福就是利,有利于人。人的本能是趋利避害,所以有了价值判断,就有了价值选择,为了福,孜孜以求。但客观事物往往有两面性,福与祸相反相成,相互转化。因此,福与祸都是我们求来了的或者说是招来的。 13、仁则荣,不仁则辱。——《孟子·公孙丑上》 【名句赏析】诸侯卿相如果实行仁政,就会有荣耀;如果行不仁之政,就会遭受屈辱。 14、贤者在位,能者在职。——《孟子·公孙丑上》 【名句赏析】贤德的人居于掌权的地位,有才干的人担当合适的职务。 15、尊贤使能,俊杰在位,则天下之士皆悦而愿立于其朝矣。——《孟子·公孙丑上》 【名句赏析】尊重有贤德的人,任用有才能的人,让他们发挥所长,让那些有才能的人常伴左右,那么天下有才能的人都愿意为这个朝代效力。 16、如欲平治天下,当今之世,舍我其谁也?——《孟子·公孙丑下》 【名句赏析】如果要想平治天下,当今之世除了我能做到,还能有谁呢? 这是孟子的宏伟抱负及自信之语。孔孟二人均有治世忧道的心情,孟子更多次明确自己迫切希望参与治理天下国家的抱负。他说:“五百年必有王者兴,其间必有名世者。”这是他独特的历史观。他认为从周文王、武王开国距今已七百多年了,应该有圣王出现,而自己能当“名世”之士,作伊尹、姜太公一类的人。所以他说:当前,如果上天还不想使天下得到平治,那也就算了;如果天意想使天下得到平治,“当今之世,舍我其谁也”。 17、天时不如地利,地利不如人和。——《孟子·公孙丑下》 【名句赏析】有利于作战的天气条件,比不上有利于作战的地理形势,有利于作战的地理形势,比不上作战中的人心所向、内部团结。 18、得道者多助,失道者寡助。寡助之至,亲戚畔之,多助之至,天下顺之。——《孟子·公孙丑下》 【名句赏析】获得道义的人,帮助他的人就多,失去道义的人,帮助他的人就少。帮助他的人少到极点时,连亲戚都反对他;帮助他的人多到极点时,全天下都归顺他。

19、君子不怨天,不尤人。——《孟子·公孙丑下》 【名句赏析】君子不抱怨天,不责怪人。 20、或劳心,或劳力;劳心者治人,劳力者治于人。——《孟子·滕文公上》 【名句赏析】(社会有分工,)有的人从事脑力劳动,有的人从事体力劳动;从事脑力劳动的人就担当管理工作,从事体力劳动的人就被别人管理。 这本是孟子批判农家学说的话,农家学说的代表人物许行,主张“贤者并耕而食,饔飧而治”,即国君及在上位的人应当同农民一道种田,才能吃饭;自己煮饭,同时管理国事。孟子反对这种观点,揭露了这种观点的许多荒谬可笑之处,阐明其在事实上的不可行性,从而正面阐明社会分工的必然性、必要性及合理性。 21、民事不可缓也。——《孟子·滕文公上》 【名句赏析】老百姓生活和生产上的事不可不急迫地对待啊。 22、富贵不能淫,贫贱不能移,威武不能屈,此之谓大丈夫。——《孟子·滕文公下》 【名句赏析】身在富贵之中要不迷乱本性,身在贫贱之中要不改变志向,身在威势武力之下也绝不卑躬屈膝而有违道义,这样才可算作大丈夫。 一个人只有坚持自己的追求,坚持修养仁德,在任何情况下都不改变自己的志向目标,恒心恒德,才算是大丈夫。富贵也好,贫贱也罢,都不能改变理想和节操,这才是大丈夫。 23、不以规矩,不能成方圆。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】如果不用圆规和曲尺,就不能正确地画出方形和圆形。 任何事情都有自己的基本要求和规范,违背了这些要求和规范,就不能把事情做好。只有顺应这些规则,才能顺利完成工作。工匠不使用圆规矩尺,他就不能很好地画出自己想要的图形。所以,我们必须强调制度、纪律的重要性和必要性。这句哲言现在已经转化为成语了,就是“不以规矩,不成方圆”。 24、自暴者,不可与有言也;自弃者,不可与有为也。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】作践自己的人,没必要跟他谈什么有价值的言论;抛弃自己的人,不能跟他一起干什么有价值的事业。 孟子认为,开口闭口都非议“礼”和“义”的人,就是所谓的自暴;自身不能坚守“仁”的信念、遵循“义”的规范,就是所说的自弃。这个提法和我们今天的“自暴自弃”有所不同,但是都不脱离与理想、志向、情趣的关系。对于自甘落后、不求上进的人,不能和他共商大事、有所作为。因此,人不可自暴自弃。 25、人之忌,在好为人师。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】与人相处中的忌讳,那就是喜欢做别人的老师。 孟子的本意并不是说“为人师”不好,而其中关键在一个“好”字。“好”字体现的是自我炫耀,自满自足,固步自封,不思上进。这种“好为人师”为的不是传道授业解惑,而单单为的是贪图训斥他人、受人尊敬的虚荣而已。学无止境,任何一个人永远无法达到无所不知的程度。所以,我们一定要切忌:不要动辄就以老师或专家的身份去教训别人,以此来显示自己的博学和威严。 26、惟仁者宜在高位。不仁而在高位,是播其恶于众也。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】只有道德高尚的仁人,才应该处于统治地位。如果道德低的不仁者处于统治地位,就会把他的罪恶传播给群众。 27、爱人不亲,反其仁;治人不治,反其智;礼人不答,反其敬。行有不得者皆反求诸己,其身正而天下归之。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】你爱护别人,但人家不亲近你,就反省自己的仁爱够不够;你管理人民,却管不好,就要反省自己才智够不够;待人以礼,对方不报答,就要反省自己恭敬够不够。任何行为如果没有取得效果,都要反过来检查一下自己,只要自己本身端正了,天下人民就会归顺你了。 28、天子不仁,不保四海;诸侯不仁,不保社稷;卿大夫不仁,不保宗庙;士庶人不仁,不保四体。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】天子不行“仁政”,便保不住他的天下;诸侯不行“仁政”,便保不住他的国家;卿、大夫不行“仁政”,便保不住他的宗庙;一般的老百姓不行“仁义”,便保不住自己的身体。 孟子的“仁政学说”是由孔子的“德政”提升而来的,在孟子看来实施“仁政”在战争动荡时期能达到“王天下”的目的,当然这一“学说”也没有最终实现。然则何以儒学“仁政思想”又经久不衰?“仁政学说”的道德含义,正是孔孟之学经千年而不灭的原因之一。 在一统太平时期实行“仁政”能出现治世,治世在百姓的眼里,即是好皇帝施行仁政的结果,而乱世则是暴君带来的恶果,皇帝的好坏即谁勤于政事,替天下苍生着想,布惠天下,行仁政。在中国整个历史长河中,人治始终占据了重要的地位,而人治的好坏直接表现便是道德的评判标准,孟子的仁学便只是对执政者如何要求,其具体施政内容也多为一些大而化之的东西,没有具体的规范与教条,仁义礼智,虽强调个人的修身,却正好是对个品德的修养,而不是对法律、法治的把握,道德与政治的合二为一,便产生了人治方面的弊端,如对官员的执政公平与公正的考量,更偏向道德的要求。 《云梦秦简》《语书》中曾一再强调“依法”,说明在我国专制早期,曾有一个好的开头,但却没有被继承与发扬,毕竟道德对人性来说,更显眼也更容易让人理解。而这正是孟子仁政学说的后果,虽然不全是孟子的功劳,但其始作俑却不容回避,法制排除道德上的干扰,而儒学又千方百计把道德作为其一个重要内容,人治很容易以道德为治国的依据,《春秋》决狱本身就是对法律的破坏,对时代的一种静止理解,所以汲黯对汉武帝有“陛下内多欲而外施仁义”的言论,道德的评判有很大的不确定性与掩饰性,法律讲求唯一性和公平性,道德却参与了人的感情与同情,这也是孟子人性善论的基点。 “仁”与政结合便是“仁政”,主体偏向于政治范畴;与礼、义、智结合则是个人修养问题,更多的属于道德范畴,而道德是个人自愿的行为而不具备强制性。德治与仁政,在孔子和孟子看来都是以个人修养为前提的,如果能落在实处,而不流于形式,当然有它的作用。今天治国又何尝不是如此,我们党有一系列的原则、纲领、宗旨,如果这些都能真正贯彻,当然利国利民,而一旦出于形式,便一无足观。 29、君仁,莫不仁;君义,莫不义;君正,莫不正。一正君而国定矣。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】君主仁慈,就没有人不仁慈;君主讲道义,就没有人不讲道义;君主行正道,就没有人不行正道。君主一端正,那么国家就安定了。 这话虽然有些绝对,但意在强调君主的表率作用,是有积极意义的。从政者的道德品行不仅具有极大的影响力,而且具有鲜明的导向作用。职务越高这种影响力和导向作用就越大。上行下效,“上梁不正下梁歪”的另一方面,上梁正了,下梁也能正。国君端正了,一国就安定了。 30、桀纣之失天下也,失其民也;失其民者,失其心也。得天下有道:得其民,斯得天下矣;得其民有道:得其心,斯得民矣;得其心有道:所欲与之聚之,所恶勿施,尔也。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】桀和纣的丧失天下,那是由于失去了百姓的拥戴。失去百姓的拥戴,那是由于失去了民心。获得天下有方法:得到了百姓的拥戴,这就得到天下了。获得百姓的拥戴有方法:赢得了民心,这就得到百姓的拥戴了。获得民心有方法:百姓所希望得到的,就给他们聚积起来;他们所厌恶的,就不要强加给他们,如此而已。 这段话指治理国家最根本的在于赢得民心,即“得民心者得天下”。 31、夫人必自侮,然后人侮之;家必自毁,而后人毁之;国必自伐,而后人伐之。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】一个人总是先有自取其辱的行为,别人才侮辱他;一个家庭总是先有自取毁坏的因素,别人才毁坏它;一个国家总是先有自取讨伐的原因,别人才讨伐它。 不仅个人如此,一个家庭,一个国家,都莫不如此。人因为不自尊,他人才敢轻视;家由于不和睦,“第三者”才有插足的缝隙;国家动乱,祸起萧墙之内,敌国才趁机入侵。所有这些,都有太多的例证可以证实。我们今天说“堡垒最容易从内部攻破”,其实也正是这个意思。所以,人应自尊,家应自睦,国应自强。祸福贵贱都由自取,你就是你自己的上帝。 32、恭者不侮人,俭者不夺人。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】谦逊有礼貌人不会侮辱别人,自己节俭的人不会抢夺别人。 33、人有恒言,皆曰“天下国家”。天下之本在国,国之本在家,家之本在身。——《孟子·离娄上》 【名句赏析】人们有句口头常言,都这样说“天下国家”。天下的根本在于国家,国家的根本在于家,家的根本在于个人。 34、人有不为也,而后可以有为。——《孟子·离娄下》 【名句赏析】一个人应当对某些事放弃不做,才能够集中力量有所作为。 做事应当有所选择。人的精力是有限的,只有放弃一些事情不做,才能在别的一些事情上做出成绩。 35、言人之不善,当如后患何?——《孟子·离娄下》 【名句赏析】爱说别人的坏话,该知道会有什么样的坏结果吧? 这是孟子告诫人言人之恶,必遗后患的道理。“谁人背后无人说,哪个人前不说人?”人的劣根性的确如此。但就常情而论,一个人有不良之行,是不喜欢别人背后议论的,报复就是必然的了。庄子说:“灾人者,人必反灾之。”就是这个道理。 36、争地以战,杀人盈野;争城以战,杀人盈城,此所谓率土地而食人肉,罪不容于死。——《孟子·离娄下》 【名句赏析】为了抢夺一块土地而发动的战争,被杀死的人满山遍野;为了夺取一座城池而发动的战争,被杀死的人满城皆是。这就是带领土地来吃人肉,死刑都不足以赎出他们的罪过。 孟子尊重生命,关心民众,对“盈野”“盈城”的死人无比痛心,对“率土地而食人肉”的君主和将军们万分愤恨,认为判处他们死刑都难以免除他们的罪恶。站在统治者一边的法家、纵横家们,是不会有这种情感和看法的。除赞赏历史上的成汤伐桀、武王伐纣,孟子是反对战争的。在孟子的政治思想中,没有战争的位置。但战国恰恰是充满战争的时代,故孟子思想与其所处时代不合。在各国君主看来,孟子迂阔;在孟子看来,各国君主不仁。 孟子有个非常著名的论断:“春秋无义战。”(《孟子·尽心下》)他公开说出来的理由是:“征者,上伐下也,敌国不相征也。”诸侯国之间的征战,从周王朝制度上说名不正,违背道义,即是不正义的。正如孔子所说:“天下有道,则礼乐征伐自天子出;天下无道,则礼乐征伐自诸侯出。”(《论语·季氏》)孟子的论断显然由孔子思想而来。不仅如此,“春秋无义战”还有心理和情感因素作基础。在孟子看来,诸侯间打来打去,死的都是百姓,这是任何稍有悲悯之心或不忍之心的人都不愿看到的。而为了争夺权力和土地,让百姓去送死,则是君主最大的不仁。联系到战国时代的惨烈状况,可以肯定,在孟子心目中战国亦无义战。

37、君之视臣如手足,则臣视君如腹心;君之视臣如犬马,则臣视君如国人;君之视臣如土芥,则臣视君如寇仇。——《孟子·离娄下》 【名句赏析】君主看待臣下如同自己的手足,臣下看待君主就会如同自己的腹心;君主看待臣下如同犬马,臣下看待君主就会如同路人;君主看待臣下如同泥土草芥,臣下看待君主就会如同强盗仇敌。 人心换人心,别人怎么对待你,取决于你怎么对待别人。如果领导不关心下属,不礼遇人才,脑子里整天琢磨自己的利益,却要求下属敬业奉献,最大限度地发挥自己的光和热,那又怎么可能呢? 38、君子以仁存心,以礼存心。仁者爱人,有礼者敬人。爱人者,人恒爱之;敬人者,人恒敬之。——《孟子·离娄下》 【名句赏析】君子内心所怀的念头是仁,是礼。仁爱的人爱别人,礼让的人尊敬别人。爱别人的人,别人也会爱他;尊敬别人的人,别人也会尊敬他。 仁者和有礼者,实际上是两个不同层次的人,仁者更高一层,能以博大胸襟去爱人,但是有礼者做不到这些,退而求其次,以求对人的尊敬。孔子觉得,在春秋战国时期,希望要求人们去爱人,做个仁者,但也看到这个理想的实现太过困难,于是退一步要求人们起码能做到有礼,能尊重别人。 39、世俗所谓不孝者五:隋其四支,不顾父母之养,一不孝也;博奕好欲酒,不顾父母之养,二不孝也;好货财,私妻子,不顾父母之养,三不孝也;从耳目之欲,以为父母戮,四不孝也;好勇斗狠,以危父母,五不孝也。——《孟子·离娄下》 【名句赏析】世上人常说不孝的事有五件:四肢懒惰,(不事生产)不管父母的生活,一不孝;好下棋、饮酒,不管父母的生活,二不孝;贪恋钱财,偏袒妻子儿女,不管父母的生活,三不孝;放纵耳目的欲望,使父母受到耻辱,四不孝;逞勇力好打架,危害了父母,五不孝。 40、不挟长,不挟贵,不挟兄弟而友。友也者,友其德也,不可以有挟也。——《孟子·万章下》 【名句赏析】不倚仗年纪大,不仗恃地位高,不倚仗家里富贵来交友。交友是结交他的好品德,心中不要存在任何倚仗的观念。 这段话主要告诉人们:交朋友的原则,应当是交的是品德,不能够有什么倚仗。因此交友时就不应考虑对方的权势,而应该考虑对方的品德,这才是真正的交友之道。古人认为朋友是五伦之一,是家庭之外重要的人际关系。酒肉朋友是靠不住的。所以古人讲“以友辅仁”,是说朋友是来辅助自己的仁德的。所以以天子身份友匹夫而不为屈尊,以匹夫身份友天子而不叫僭越。 41、孔子登东山而小鲁,登泰山而小天下。——《孟子·尽心上》 【名句赏析】孔子登上鲁国的东山,整个鲁国尽收眼底;孔子登上泰山,天地一览无余。 这句话表面上指泰山之高,实际指人的眼界变化。人的眼界越高,视野就越宽广。随着视野的转换,人们对人生也会有新的领悟。因此,眼界只有不断寻求突破,超越自我,才能用超然物外的心境来观看世间的变幻纷扰。 42、杨子取为我,拔一毛而利天下,不为也。墨子兼爱,摩顶放踵利天下,为之。——《孟子·尽心上》 【名句赏析】杨子主张为我(自己),尽管只要拔掉一根汗毛而有利天下,他也不肯干。墨子主张兼爱,即使磨光秃头顶走破脚跟只要有利天下,他也愿做。 这是孟子用儒家的中庸之道批驳杨、墨二家“执一”的片面主张。 43、君子有三乐,而王天下不与存焉。父母俱在,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。——《孟子·尽心上》 【名句赏析】君子有三种乐处,但是以德服天下并不在其中。父母都健康,兄弟没灾患,是第一种乐趣;抬头无愧于天,低头无愧于人,是第二种乐趣;得到天下优秀人才而对他们进行教育,是第三种乐趣。 孟子所说的“三乐”,是指“父母俱存,兄弟无故,一乐也;仰不愧于天,俯不怍于人,二乐也;得天下英才而教育之,三乐也。这三种乐趣,均是“为人之乐”:一为天伦之乐,一为做有“一身正气”之人之乐,一为做人师之乐。孟子认为“得天下英才而教育之”这种为人师之乐,更是人生中一种深层次的快乐。他认为君子的这三种人生乐趣,超过于称王于天下的乐趣。 44、穷则独善其身,达则兼济天下。——《孟子·尽心上》 【名句赏析】困厄不得志的时候就要洁身自好修养个人品德,显贵得志的时候就要努力让天下人就是指百姓都能得到好处。 这是传统儒家的修身思想。历史上,中国的士大夫经常以此自励,要求从自己做起,努力寻求内心的美善,完善自己的人格,并进而弘扬仁义于天下,使天下人受益。这种对待人生的态度,折射出中国传统文人熠熠闪光的人格,引领着新时代的读书人去寻求人格的完善。 45、易其田畴,薄其税敛,民可使富也。——《孟子·尽心上》 【名句赏析】治理好他们的田地,减轻他们的徭役和赋税,就能够使老百姓富足起来。 46、饥者甘食,渴者甘饮,是未得饮食之正也,饮渴害之也。岂惟口腹有饥渴之害?人心亦皆有害。人能无以饥渴之害为心害,则不及人不为忧矣。——《孟子·尽心上》 【名句赏析】饥饿的人吃什么都美,干渴的人喝什么都甜,这是由于没有尝到饮水和食物的正常味道,因为饥饿与干渴损害了他的味觉。难道只有嘴舌和肚子有饥饿干渴的损害吗?人心也都有类似的损害。如果人能够不使饥饿干渴造成的那种损害,成为人心的损害,那就不会把比不上别人作为忧虑了。 47、其进锐者,其退速。——《孟子·尽心上》 【名句赏析】前进太猛的人,后退也会快。 孟子认为只有中庸之道,做得恰到好处,无过无不及才是正确的,才能够从容不迫地顺利地达到目的。 48、杀一无罪非仁也,非其有而取之非义也。——《孟子·尽心上》 【名句赏析】杀一个无罪的人,是不仁;不是自己所有,却去取了过来,是不义。

49、有为者辟若掘井,掘井九轫而不及泉,犹为弃井也。——《孟子·尽心上》 【名句赏析】做一件事情好象挖井,如果挖井到六七丈深还不见泉水的话,仍然是一个废井。 孟子认为,有作为的人(实际是指有志成为仁人的人),就比如挖井一样,贵在持之以恒,如果挖井都挖到九仞(轫同仞,仞,古代以八尺,一说以七尺为一仞)还没有见到井水,这个时候千万不能停下来,要是停下来,就前功尽弃,那个挖了这么深的井就还是一口废井。所以,行仁也是如此,对于仁德的践履是终身之事,生命之中任何时候停下来了,都意味着前功尽弃。 50、耻之于人大矣,为机变之巧者,无所用耻焉。不耻不若人,何若人有?——《孟子·尽心上》 【名句赏析】羞耻之心对于人关系重大,干诡诈投机事情的人是没有地方用得着羞耻之心的。如果不以赶不上别人为羞耻,那又怎样能赶上别人呢? 51、民为贵,社稷次之,君为轻。——《孟子•尽心下》 【名句赏析】人民是最重要的,江山国土次于人民,而君主应该在最次。 孟子提出的社会政治思想,意为从天下国家的立场来看,民是基础,是根本,民比君更加重要。这是孟子仁政学说的核心,具有民本主义色彩,对中国后世的思想家有极大的影响。这句话演变成后世广泛流传的名言“民贵君轻”,一直为人引用。国君和社稷都可以改立更换,只有老百姓是不可更换的。所以,百姓最为重要。 52、国君好仁,天下无敌焉。——《孟子·尽心下》 【名句赏析】国家的君王崇尚仁德,在这个世界上就没有敌人啊!说明得人心者得天下的道理。 53、尽信《书》,则不如无《书》。——《孟子·尽心下》 【名句赏析】如果完全相信《尚书》,那还不如没有《尚书》。 这句话中的“书”,今天已经变得广泛起来,并不专指《尚书》。我们读书,是为了寻求其中的真义,为了给现实人生服务。如果完全相信书上讲的,让书牵着鼻子走,成了书的奴隶,成了“读死书”。所以,读书不仅要能读进书里去,还要能读到书外来,要理论联系实际。 54、仁也者,人也,合而言之,道也。——《孟子·尽心下》 【名句赏析】有仁爱之心的人才是人,把仁爱之心和人合起来说,便成为做人之道。 孟子在这里把仁爱之心作为人的根本属性,也就是说,人之异于禽兽就在仁与不仁之分。他指出“仁”,是人的本心。所以“仁”,是为人而存在,人,离开了“仁”,便近于禽兽;反之,仁,也非人不能实行和体现。因此,仁与人合而言之,便是做人的基本原则。孔孟学说的目的,不外修己治人,即修身、齐家、治国、平天下,就个人说,要作仁人志士;就治国说,要行仁政,即德政,这一切都以“仁”为基础,并弘扬它。仁,是儒家学说的核心。 55、贤者以其昭昭使人昭昭,今以其昏昏使人昭昭。——《孟子·尽心下》 【名句赏析】过去的贤人,是首先使自己明白透彻,然后再去指挥和教导他人,使别人也能清楚明白;而今天的人,是自己都糊里糊涂、见识不清,却还妄想要教人明白,其实是在误导他人、混淆视听。 能因为自己或者“昭昭”、或者“昏昏”,从而对他人造成深刻影响的,一般来讲,要么是管理者、具有掌控权,要么是宣教者、拥有话语权。因此,若自己不能是“昭昭”的,就可能会致使一个群体、甚至一个时代、乃至一代人,都是“昏昏”的。所以说,要首先,给管理者以有效的管理,给教育者以优质的教育,给培训者以过硬的培训,给宣传者以正确的宣传。因为这些角色,他们的所思所感、所书所言,是灌溉人心的水之源,是引领思想的指南针,是指导行动的说明书。源头“昭昭”,水才能清,方向“昭昭”,路才能远,人的理念“昭昭”,社会的发展才能健康。 “圣化昭明,观人文以化成天下”,占据着各方话语权、掌握有社会影响力的角色,身负言责,承担重任,务必要最先懂得“贤者以其昭昭”的道理。当最有能力实现价值引导作用的这些社会角色,做到了“以其昭昭,使人昭昭”,社会才能期盼《尚书》中描述的状态,“百姓昭明,协和万邦”。 56、说大人,则藐之,勿视其巍巍然。——《孟子·尽心下》 【名句赏析】游说那些位高显贵的人,要藐视他,不要把他的显赫地位和权势放在眼里。 在孟子看来,君子所追求的是恢复古代的礼乐制度和高尚的人格修养,而位高权重并不是自己所追求的目标,因此对位高权重也就没什么可畏惧的。君主有大过失则劝谏,反复劝谏而不听,就应该废除。他曾明确声言:“说大人,则藐之”,游说诸侯,要藐视他,不要在乎他们高高在上的样子。

57、言近而指远者,善言也;守约而施博者,善道也。君子之言也,不下带而道存焉;君子之守,修其身而天下平。人病舍其田而芸人之田,所求于人者重,而所以自任者轻。——《孟子·尽心下》 【名句赏析】语言浅近而意义深远的话,这属于善言;运用简单但影响广泛的方法,这属于善道。君子的语言,看去平平凡凡但都含着很深的道义;君子的操守,以修养本身入手进而达到使天下太平。一般人的毛病就在于放下自己的田不去种而来耕别人的田,对别人要求十分严格,可要求自己承担的却很少。 58、养心莫善于寡欲。——《孟子·尽心下》 【名句赏析】修养心性的办法最好是减少物质欲望。 外物改变人的本性,感官之欲减损人的善心。一个人如果欲望不多,他的善性虽然有点丧失,但不会多;一个人如果欲望很多,他的善性虽然有所保存,但是极少了。所以,欲望太多的人,往往利令智昏,做了欲望的奴隶,其结果是“欲望号街车”不知驶向哪里,失去控制,坠入万劫不复的深渊。因此,修养心性的最好办法就是减少欲望,寡欲清心。老子说:“见素抱朴,少私寡欲。”(《道德经》第十九章)孟子当然不是老子的学生,在“寡欲”的问题上也绝不会走得像老子那样远,不会到“禁欲”的程度。但在“养心莫善于寡欲”的赏析上有相通之处,这也的确是事实。毕竟,儒道两家并非在所有问题上都是针锋相对的。 59、诸侯之宝三:土地、人民、政事,宝珠玉者,殃必及身。——《孟子·尽心下》 【名句赏析】诸侯的宝贝有三样:土地、百姓和政事。如果错以珍珠美玉为宝,灾祸必定落到他身上。 一般人玩物丧志,当政者玩物丧政,诸候玩物丧国,天子玩物便丧失天下了。历史依据不胜枚举,其中最典型的是“假途伐虢”的故事。 春秋时,晋国想吞并南边的虢国,但是在晋国和虢国之间还隔着一个虞国,所以,一直未能得手。晋献公当政的时候,大夫荀息向他献计,请求用晋国最好的马和宝玉送给虞国的国君,以便向他借路去讨伐沈国。献公有些舍不得,荀息说:“只要向虞国借到路,这些宝物放在他那里就像放在我们国外的库房里一样?今后还不是大王您的。”献公同意了。于是,荀息便带了宝物到虞国去借路。贪图宝物的虞公一见荀息送去的东西,满心欢喜,接了贵重礼物,爱不释手,不仅一口答应了荀息的要求,而且还主动提出自己先起兵作为先锋讨伐虢国。大臣宫之奇以唇亡齿寒的道理苦苦功谏,虞公唯晋国的宝马和美玉是图,根本听不进去。结果,晋国灭了国,军队在返回的路上又顺道突然袭击,轻而易举地拿下了虞国,活捉了虞公回国。原来送给虞公的宝马和美玉,自然也顺理成章地回到了晋国。这就是“宝珠玉者,殃必及身”的活生生写照。 历史的经验教训值得注意。当然不仅仅是诸侯国君值得注意,就是一般的当政为官者,贪财宝好女色也是大忌,弄不好就要惹出祸患来。我们今天倡廉政,反腐败,看那反腐败的成果展览,腐败者不都是因为“宝珠玉者,殃必及身”,弄得个身败名裂,遗恨终身吗?所以,还是清廉一点好啊! 60、权,然后知轻重;度,然后知长短。物皆然,心为甚。——《孟子·梁惠王上》 【名句赏析】用秤称一称,才能知道轻重;用尺量一量,才能知道长短。什么东西都是这样,人的心更需要这样。 我们为人处世,也处处要长短权衡、轻重度量。儒学非常重视人的自我反省功夫,在儒家看来,只有经常衡量,才能认识自己,改善自己。不过,我们在这里突然想到的却是,认识自己固然需要自省,认识他人不是更需要权衡度量吗? 61、省刑罚,薄税敛,深耕易耨(nòu)。——《孟子·梁惠王上》 【名句赏析】减免刑罚,减轻赋税,让百姓能深耕细作,早除秽草。 62、不违农时,谷不可胜食也;数(cù)罟(gǔ)不入洿(wū)池,鱼鳖不可胜食也;斧斤以时入山林,材木不可胜用也。谷与鱼鳖不可胜食,材木不可胜用,是使民养生丧死无憾。——《孟子·梁惠王上》 【名句赏析】不要在农民耕种和收获的大忙季节征兵和征徭役,妨碍生产,那么生产的粮食便吃不尽了。不要用细密的鱼网到大池中捕鱼,那么鱼类便吃不完了。依照合适的时间到山林砍伐树木,木材也会用不尽。粮食和鱼类吃不完,木材用不尽,这样便会使百姓对生养死葬没有什么不满。 这段话的主要意思是:要按照自然规律办事,不要违背自然法则。要在适当的时间做适当的事,并且要注重后续的可持续发展,不可盲目开采,毫无规划就意味着向大自然无节制的索取,这必然会受到大自然的惩罚的。作为当代人,我们也该明白,不能无度的索取,因而我们国家也是将可持续发展战略作为我国的基本国策,而在二千多年前孟子就知道要如此,这是十分难得的。 63、五亩之宅,树之以桑,五十者可以衣帛矣。鸡豚狗彘之畜,无失其时,七十者可以食肉矣。百亩之田,勿夺其时,八口之家可以无饥矣。谨庠序之教,申之以孝悌之义,颁白者不负戴于道路矣。——《孟子·梁惠王上》 【名句赏析】每家给他五亩土地的住宅,四围种植着桑树,那么,五十岁以上的人都可以有丝棉袄穿了。鸡狗与猪这类家畜,都有力量去饲养繁殖,那么,七十岁以上的人就都有肉可吃了。一家给他一百亩土地,并且不去妨碍他的生产,八口人的家庭便都可以吃得饱饱的了。办好各级学校,反复地用孝顺父母、敬爱兄长的大道理来开导他们,那么,须发花白的老人便会有人代劳,不致头顶着、背负着东西在路上行走了。 64、有恒产者有恒心,无恒产者无恒心。苟无恒心,放辟邪侈,无不为已。——《孟子·梁惠王上》 【名句赏析】有一定的产业收入的人才有一定的道德观念和行为准则,没有一定的产业收入的人便不会有一定的道德观念和行为准则。假若没有一定的道德观念和行为准则,就会胡作非为,违法乱纪,什么事都干得出来。 在孟子看来,有固定产业的人思想稳定,没有固定产业的人思想不稳定,这些思想不稳定的人胡作非为违法乱纪什么事都干得出来。这即使在现在看来,无疑也是很有道理的。 65、庖有肥肉,厩有肥马,民有饥色,野有饿殍,此率兽而食人也。——《孟子·梁惠王上》 【名句赏析】现在你的厨房里有皮薄膘肥的肉,你的马栏里有健壮的骏马,可是老百姓面带饥色,野外躺着饿死的尸体,这等于是在上位的人率领着禽兽来吃人。 这句话以鲜明的对比,生动的比拟,揭露统治者“率兽而食人”的本质,表现出孟子主张仁政爱民,反对虐政害民的政治思想,作为传世名言,常为人习诵。 66、明君制民之产,必使仰足以事父母,俯足以畜妻子,乐岁终身饱,凶年免于死亡。——《孟子·梁惠王上》 【名句赏析】圣明的君主管理黎民的生产所得时,一定使他们上可以奉养父母,下可以养活老婆孩子,丰收之年可以丰衣足食,欠收之年也不至于饿死。 67、仁者无敌。——《孟子·梁惠王上》 【名句赏析】奉行仁政的人是无敌于天下的。 孟子反对用刑杀来治理国家,他认为仁政是最好的治理方式。有仁德的人无敌于天下,对国内能通过推广仁德来使百姓安定,对外以至仁伐不仁,决不至于让血流得把捣米的木槌都漂起来。对于个人来说,如果能修养仁德,他就能使天下人心服口服;对国家来说,奉行仁政,对内对外都能成功治理。孟子讲的治国之道是要统治者努力推行仁政,以德治国,反对刑罚杀戮。 68、老吾老,以及人之老;幼吾幼,以及人之幼。——《孟子·梁惠王上》 【名句赏析】尊敬自己家里的长辈,从而尊敬别人家里的长辈;爱护自己家里的子女,从而爱护别人家里的子女。 孟子认为,恻隐之心、不忍之心是仁爱的基础,善行就是推己及人,仁政就是博爱天下之人。尊老爱幼作为一种美德,体现了人们对整个社会老弱群体的关爱与爱心。这不仅是家庭和睦的基础,也是社会稳定的要素。

69、独乐(yüè)乐(lè),与人乐乐,孰乐?与少乐乐,与众乐乐,孰乐?——《孟子·梁惠王下》 【名句赏析】一个人独自欣赏乐音快乐,和别人一道欣赏音乐也快乐,到底哪一个更快乐呢?跟少数人一起欣赏音乐而快乐,跟多数人一起欣赏音乐也快乐,哪一种更快乐呢? 这几句话演变成现在的俗语“独乐乐不如众乐乐”,指自己高兴不如大家一起高兴。 70、出乎尔者,反乎尔者也。——《孟子·梁惠王下》 【名句赏析】你怎样对待别人,别人也怎样对待你。 这是孟子与邹穆公一段对话中的一句。当时,邹国与鲁国边境发生械斗。邹穆公问孟子:“我的地方官员死了33人,可是老百姓没有一个肯为长官效死的。对这些可恶的百姓,要杀呢,杀不尽;不杀呢,这种瞪着眼睛看长官战死而不去救助的行为,太可恨了。你说怎么办?”孟子回答说:“灾荒年,你的老百姓有的饿死在沟边路边,青壮年四散逃荒的就有几千人,而你的粮仓里、府库里却装得满满的。地方官员却没有一个来向你汇报,对老百姓这种严重饥荒情况,还说形势大好。这些地方官员的行为,就叫做对国君怠慢、对人民残忍呀!曾子说过‘你怎样对待别人,别人也怎样对待你’。人民在危难时得不到官府的救济,现在才有报复的机会。所以只要你行仁政,关爱百姓,百姓自会爱护他们的长官,而愿为之效死了。”后为精炼为出尔反尔,比喻前后言行自相矛盾,反复无常。 71、贼仁者谓之“贼”,贼义者谓之“残”。残贼之人谓之“一夫”。闻诛一夫纣,未闻弑君也。——《孟子·梁惠王下》 【名句赏析】破坏仁爱的人叫做“贼”,破坏道义的人叫做“残”。残贼的人,我们就叫作他“独夫”。我只听说周武王诛杀了独夫殷纣,没有听说过他是以臣弑君的。 这句话是从反面说明仁义的重要性。即便是帝王,只要危害仁义就是独夫民贼,就应该被推翻。肯定了革命的正义性,这是孟子思想中的闪光点之一。 72、乐民之乐者,民亦乐其乐;忧民之忧者,民亦忧其忧。——《孟子·梁惠王下》 【名句赏析】以百姓的快乐为快乐的人,百姓也会以他的快乐为快乐;以百姓的忧愁为忧愁的人,百姓也会以他的忧愁为忧愁。 孟子认为,把天下人的快乐当作快乐,把天下人的忧愁当作忧愁,这样还不能够使天下归服,是没有过的。北宋范仲淹《岳阳楼记》中传诵千古的名句“先天下之忧而忧,后天下之乐而乐”,正是从孟子这里生发出来的。 这句话是孟子民本思想的重要观点。民本思想是孟子哲学的核心思想。他认为人民是国家的主体,君主要想保证邦固国宁,就必须得民心、顺民意,与民同乐,这样才能得到人民的爱戴拥护。孟子此类表述还有:“古之人与民偕乐,故能乐也。”“今王与百姓同乐,则王矣。”与民同乐也是孟子仁政思想的一个组成部分。正是基于以上认识,孟子告诫统治者在思想上要以民为本,重民、爱民;在军事上要避免战争,安民、救民;在经济上要制民之产,富民、利民。 73、天降下民,作之君,作之师,惟曰其助上帝宠之。——《孟子·梁惠王下》 【名句赏析】天降生一般的人,也替他们降生了君主,也替他们降生了师傅,这些君主和师傅的惟一责任,就是帮助上帝来爱护人民。 这句话是孟子引用《尚书·周书·秦誓》中语。 74、夫子言之,于我心有戚戚焉。——《孟子·齐桓晋文之事》 【名句赏析】您老人家这么一说,使我的思想豁然开朗也。(戚戚:感动的样子) 75、保民而王,莫之能御也。——《孟子·齐桓晋文之事》 【名句赏析】一切为着使百姓的生活安定而努力,这样去统一天下,没有人能够阻挡。 孟子游说齐宣王行仁政,说明人皆有不忍之心,为国君者,只要能发扬心中这种善端,推己及人,恩及百姓,就不难保民而王。孟子的主张,首先是要给人民一定的产业,使他们能养家活口,安居乐业。然后再“礼义”来引导民众,加强伦理道德教育,这样就可以实现王道理想。这种主张反映了人民要求摆脱贫困,向往安定生活的愿望,表现了孟子关心民众疾苦、为民请命的精神,这是值得肯定的。但孟子的思想也有其局限性。一是战国时期,由分裂趋向统一,战争难以避免。孟子往往笼统反对武力,显得脱离实际不合潮流。二是他的仁政主张完全建立在“性善论”基础上,显得过于天真、简单。孟子的思想虽然有一定的价值,与当时的社会却有很大距离,所以最后是行不通的。 76、人之相识,贵在相知,人在相知,贵在知心。——《孟子·万章下》 【名句赏析】人们互相认识,贵在能够相互了解。而人们相互了解,贵在能够了解到对方的心灵深处。 相识,类似知道姓名这个层次。相知,类似知道性格这个层次。知心,类似心灵相通这个层次。相识容易相知难,我们从尘世里走过,会相遇数不清的人,但能真正走进彼此的心中,成为知己的却很少。所以世人都说:“千金易得,知己难觅。”如果尘世里有一个相识相知的知己,胜似有爱你的人。因为爱也许会有伤害,知己给你的却永远都是相知的默契和温暖。只要是知己不管是否是红颜还是蓝颜,我们都要用心珍惜。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】