| 学术文摘丨文物的价值在行动中产生:文物价值认定的前沿理念与经验 | 您所在的位置:网站首页 › 黄金的价值是用什么来衡量的 › 学术文摘丨文物的价值在行动中产生:文物价值认定的前沿理念与经验 |

学术文摘丨文物的价值在行动中产生:文物价值认定的前沿理念与经验

|

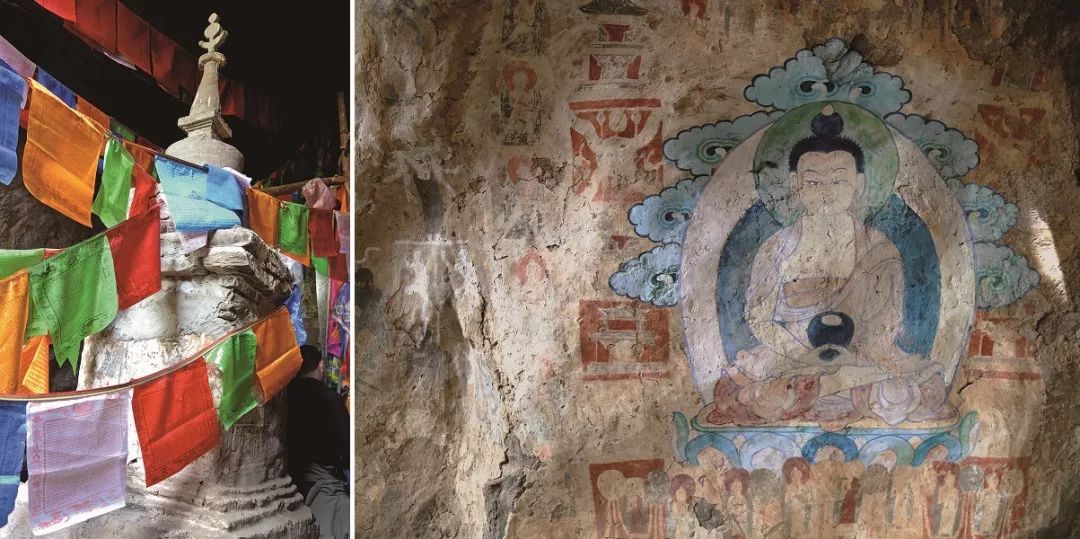

大约自1990年代起,多位西方学者就开始打破固有价值的传统思路,掀起了关于文化遗产价值辨析的新思潮,其中最富挑战性的核心问题之一就是:所谓文物的价值,真的是文物本身天然拥有的内在价值(intrinsic value)吗? 首先发声的是1984年的李佩(William Lipe),他认为“遗产的价值全部都是由人类发现或习得的”,因此这个价值认定的过程,必定和这些人代表的社群所持有的参考价值标准相关。而这些标准本身,则反映了人类社群特定的文化、知识、历史以及心理框架。斯朋曼(Dirk Spennemann)也明确提出,“人类个体是出于自身的需求和欲望,才将价值认知投射到一件文物、一处遗址、一项自然资源之上”。至于这些人类的需求和欲望从何而来?他认为是由个体所处的社会、文化和经济环境所决定。随后尤嘎·尤基莱托(Jukka Jokilehto)在分析联合国教科文组织的突出普遍价值体系时,同样强调了文化遗产被赋值的过程,将文物的价值定义为“由社会交往而赋予物的品质”,是人类活动进程中所扮演的关系和角色。最终在2013年,编写了三册盖蒂中心文化遗产价值研究报告的德·拉·图尔(Marta de la Torre),以简洁有力的话语明确指出,“关于文化遗产的价值问题,最重要的一个特点是:它们永远是被人为建构的,从来不是固有自在的”。 这些海外的新思潮达成了一个普遍共识,即价值并非文物内在拥有的客观属性,而是由人为赋予和构建起来的。一张羊皮、一块大理石、一幅画布、一处场所,其本身作为物理材料的价值都是中性的,唯有人类的意志加于其上,才让其拥有了价值,成为被构建出的文化遗产。例如,世界文化遗产周口店遗址,其场所本身的价值是中性的,是人们围绕场所展开的考古发掘和研究行动,及其研究成果在社会科学史中的地位,构建起了遗址在人类社会中的价值。自此之后,西文在谈论研究文化遗产的价值时,多采用被动语态句式,以强调人的社会活动和主观能动性在文物价值的赋予和认定中占据了最重要的部分。这些新论背后,是20世纪欧美价值哲学和后现代理论。 一旦强调人的行为活动与文物之间存在互动关系,文物的价值就不再是静态的、固定的,而是走向了变化的、经验的。与此同时,关于文物的保护理念也随之产生了巨大变化。这具体体现在以下两点: 首先,国际文化遗产保护理念产生了体系性的转变,对遗产的价值认知,从(传统认为固有的)历史价值转向了(被人类赋予的)文化价值和社会价值,强调将文物置于具体的时空条件和社会语境之中进行保护。如2014年《中国文物古迹保护准则》的修订版,就明确在传统的历史、艺术、科学三大价值基础上,增添了“文化价值”和“社会价值”相关的表述: 文物古迹的价值包括历史价值、艺术价值、科学价值以及社会价值和文化价值。 社会价值包含了记忆、情感、教育等内容,文化价值包含了文化多样性、文化传统的延续及非物质文化遗产要素等相关内容。文化景观、文化线路、遗产运河等文物古迹还可能涉及相关自然要素的价值。 关于文化遗产基础价值认定的修订,体现了保护思路的重要转向。针对许多历史价值、艺术价值和科学价值并不突出,却在当地文化中具有重要意义的遗产项目,在保护评估时有了新的角度和视野来阐释补充。国内许多学者都对这种变化趋势展开了分析研究,并且运用到了实际的田野工作中。如在四川一处壁画的“迁移保护可行性研究报告”中,作为当地百姓传说中高僧修行所使用的洞窟,其宗教文化价值和社会价值成为报告中整体价值分析的核心部分(图1)。

图1/四川省甲扎尔甲山洞窟壁画 其次,关于修复保护工作和文物之间的关系认识,也进入了新的纪元。在传统观念中,文物的价值是客观存在的,是依存于物质材料的,但它们既看不见也摸不着,所以,如何在动手修复物质材料的同时又能保存文物的历史信息不发生变化,恢复原状和维持现状到底哪个更能够保护文物内在的客观价值?这成了一个个令人困惑的悖论,也让我们深感修复理论与实践的脱节。但在新视野之下,文物被放在了人类社会生活的语境中重新看待,可以推论:只要人类社会持续发生变化,那些由人类所定义的文物价值必然也在不断发生着变化。我们今天的修复保护活动,和所有其他社会活动一样,无法做到绝对的客观,必然会带上我们这个时代个人或相关集团的观点、取舍和偏见。因此有不少新思潮中的学者决定直面现实,如罗温索(David Lowenthal)就直言,“文化遗产根本不能做到单纯的修复或保护;它们是切切实实地被改变了,在每一代修复者手中,被修复的对象得到提升的同时也产生了耗损”。这等于是告别了文物保护理想主义的时代,进入直面现实的经验主义阶段。 虽然修复和保护工作让文物有所“改变”,但有不少学者强调,我们需要接受并正视这种“改变”的发生。事实上,这种改变应该被看做文物丰富性的一部分。因为文物保护修复工作也处在历史时空的进程中,到底保护什么,怎么保护,这些问题的答案是由不同时期国家所在的文化语境、社会动向,以及政治和经济力量所决定的。一张中国古画揭裱后,能在其画心背后看到层层叠叠由前朝修复师留下的修补痕迹,前人在不一样的时空情境下、出于不一样的社会文化需求,做出了修复保存的行动,这一代代人叠加的保护过程,正构成了我们今天所看到的关于这张画的全部信息。而我们接下来在这张古画上继续所作的修复和改变,也将影响未来一代对其的认识(图2)。从这个层面上来说,正是在修复和保护文物的过程中,古物和遗迹的价值被一次次创造和再创造了。文物修复保护不再是一种终极目的,而成为通往目的之路上的手段。这个事实也可以在经验主义哲学家杜威的经典观点的基础上,稍作修改来总结,也就是:文物的价值在行动中产生。

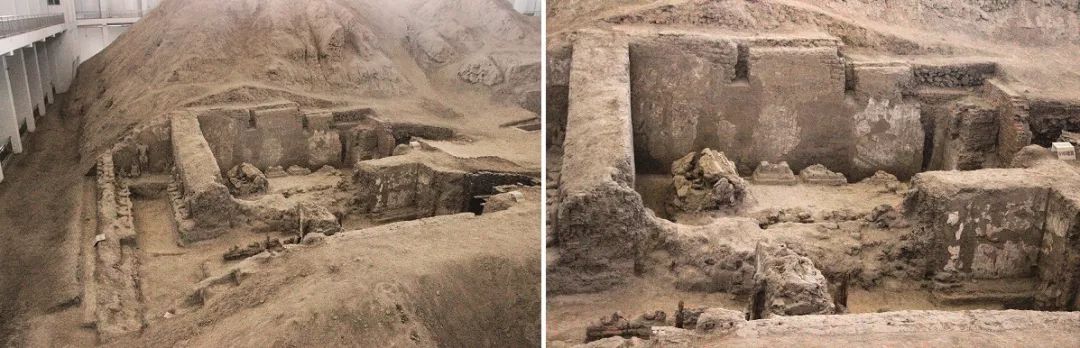

图2/隋展子虔《游春图》画心背面贴条隐补的痕迹 2. 文物的价值在行动中产生 关于价值在行动中产生,可以理解为文物保护是一项没有终点的使命,但持续不断的保护行动本身,却构建和实现了一代代人类个体、组织、社群在文物上所投射的价值认知。而这种认知,将连结起我们的过往和未来。这不仅是西方学界前沿自90年代以来逐渐形成的理论共识,事实上,不少国内专家也已经在实践中与之达成了共鸣。朱光亚在会议上谈到初次和西方新思潮相遇的个人体验时说,2005年与意大利学者交流时,对方曾表述,在保护工程中有两点永远做不到,第一点是保持原状或恢复原状,第二点是维持现状。这种言论让长期致力于辨析原状和现状的中国学者感到震惊和感慨。但细思之下,在中国的保护工程案例中这也确是事实。经过长久的思考,他得出了结论说:“我想了很长时间,今天我可以承认确实永远做不到,但是,这两个目标的设定激励了我们,使得我们对原状和现状进行研究并努力。” 2.1. 文物的价值在考古行动中产生 关于考古发掘和研究活动会对文物的价值造成重要改变,是较早获得学界普遍认可的事实。因为在现代考古学的认知观点中,考古发掘就是一种具有破坏性质的行动,在这一过程之后,考古遗址就不再存在了。考古并不像历史研究那样,可以有条件反复阅读文献资料。通过考古手段获取的信息,将以物质遗存的永久消失为代价。也因此,当代考古实践中提倡越来越精密的研究设计,制定越来越深思熟虑的挖掘计划,并且尽可能全面、细致、精准地观察,进而力求完成一份详实完整的考古记录报告。 在考古发掘行动的过程中,发掘地点的挑选和设计会决定文物的价值。当代考古并非全部实行完全挖掘,大多会根据遗址的规模和性质,有选择地开展发掘。于是在考古遗址的考古实践中,我们常会决定对某一处地层结构进行加固,而在另一处选择继续深入挖掘,揭露其下更早期的地层结构,用来阐明二者间的叠压关系。正如许多地质遗迹公园和考古遗址公园正在做的一样(图3)。但到底选择在哪一个点挖掘展示,又在哪些地方进行原状保护,这些具体问题的决策,事实上影响着未来每一个到考古遗址地参观的观众的体验,也必然影响着他们对遗址中关键元素和结构的阐释与价值判断。因此可以说,考古方案的设计在某种程度上决定着文化遗产的价值。

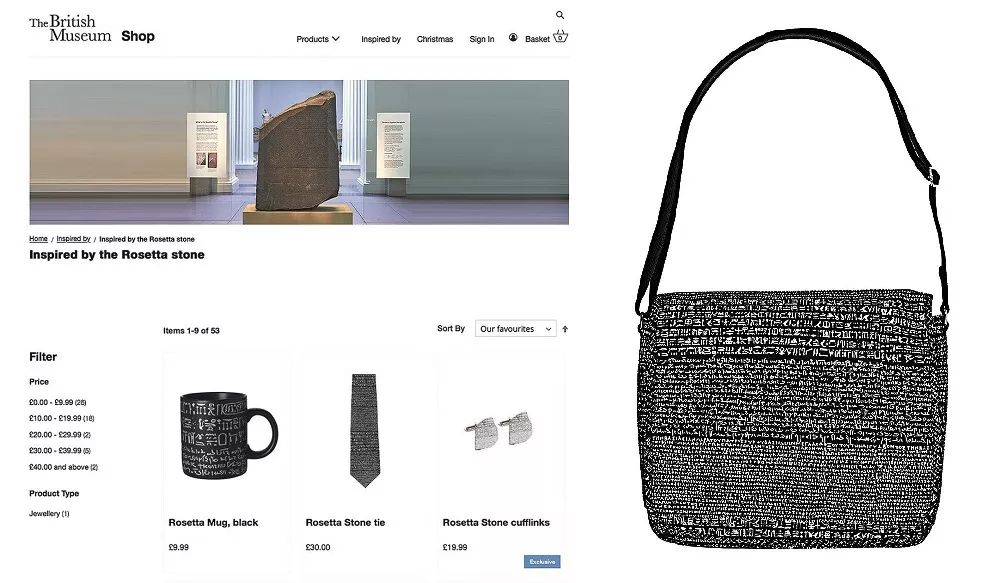

图3/新疆吉木萨尔县北庭故城国家考古遗址公园 与此同时,考古报告的记录和呈现,也会生成文物的不同价值。有人说如果没有考古记录,考古挖掘就是某种形式的人为破坏。因为在考古过程中,当空气灌入久经密闭的墓葬空间,所有遗存物都在突然变化的温度、湿度和光线中迅速腐朽,考古工作人员需要在极短的时间内集中注意力抢救文物,并尽全力做好观察拍照、完善记录。最后由考古人员整理发表的考古绘图和考古报告,将成为永远消失了的墓葬原境的替代品,也是后续研究人员对墓葬展开复原想象时的唯一信息来源。然而现实是,尽管我们极力强调考古过程的“科学记录”,但事实上并没有人能够彻底突破自身知识和思想的局限性:“我们看到的总是我们能够看到的,我们找到的往往是我们希望找到的。”理想的考古报告,应该能够提供关于墓葬原境的全部客观信息,不仅包括有美术史和考古学意义的记录,还包括有医学、生物学、环境学、建筑学等多重学科研究价值的材料。但现实却是,人为的观察和记录充满主观局限,这种局限性提供了唯一的信息资料,决定了我们在当下和未来看待文物的目光。但这种局限也同时激励我们不断完善手段,向着理想前进不息。 2.2. 文物的价值在研究行动中产生 研究活动,同样也是构建文物价值的重要传统手段。因为在研究中,文物所携带的历史和文化信息得到一步步揭示,被认为是改变公众对过往认识的重要途径。在历史上,由于对文物研究的突破而彻底改变人们看待古物遗迹价值的案例非常多,其中之一,就是罗塞塔石碑(Rosetta Stone)的破译。 古代埃及的辉煌在《圣经》和各种古希腊、古罗马文献中都有所记载,是欧洲人心中久负盛名的古老文明。但由于早在公元4世纪,埃及总督就大力推行基督教,相关的古埃及文字语言被禁用,宗教仪式和纪念性建筑场所被废弃,尼罗河文明成了黄沙掩埋的失落传奇。 对于18-19世纪的欧洲人来说,罗马保存下来的埃及方尖碑建筑,远游者描述中的吉萨金字塔和狮身人面像,以及由盗墓者贩卖到欧洲市场的古埃及出土文物,共同构成了解古代埃及文化的基本物质材料。也基于这种早期对埃及文物的朦胧认识,1818-1829年间在柏林大学的授课中,黑格尔(Georg Wilhelm Friedrich Hegel)建立了他的美学体系,并在其中表达了自己对埃及艺术的价值评价。在黑格尔的体系中,他将艺术按照对“理念”的感性表现方式,分成了三个阶段,分别是:象征型艺术、古典型艺术和浪漫型艺术,其中最初级的是象征型,最成熟的是浪漫型。 毋庸置疑,黑格尔将埃及艺术看作处在原始和初级阶段的象征型。因为在黑格尔的眼中,埃及艺术拥有大量半人半兽的形象,是“理念”精神想从束缚中冲出,但最终失败,未能和形式融为一体的初级产物。黑格尔对埃及艺术的评价不高,将之称为艺术前的艺术,甚至还不能算作真正的艺术。这当然必须考虑到一个事实,即黑格尔发表这些言论的时代,埃及的象形文字系统尚未全面被破译,他的研究是基于艺术形象的思考。至于古埃及的社会历史和文化思想,他只能从古希腊文献的零星记载中了解。黑格尔承认“他们奥秘的图形只隐约暗示出它们的意义,要猜出往往很难”。 改变这一切的是18世纪末拿破仑征服埃及后罗塞塔石碑的发现。1799年,当英国舰队在埃及沿海击败拿破仑,拿破仑仓皇逃回法国之后,一位留守驻扎埃及的法国工程师,在城堡废墟中发现了一块镌刻有铭文的黑色玄武岩。这块古代碑刻上的铭文由三种文字组成,上部是古埃及的圣书体象形文字,中部是古埃及的世俗体,底下是希腊文,这三段内容相同的铭文,成为破译埃及象形文字的钥匙。这块石碑随着法国的战败,由英国人夺去,最终于1802年入藏大英博物馆,随后欧洲诸多学者也同时展开了长达二十年的研究和破译过程,最终,由法国学者商博良(Jean François Champollion)成功释读,并就此真正开启了一门新兴学科——埃及学。对象形文字的释读,使得后来的学者能够将古埃及法老的世系和文物古迹以年代学的方式按序排列,并在此基础上全面研究古代埃及的社会历史,并赋予埃及文明以新的价值。 在几代学者的不懈努力下,由罗塞塔石碑研究所衍生出来的埃及学研究,已经完全改写了埃及艺术在人们心中的地位。黑格尔的艺术类型论断,在商博良释读象形文字之后没多久,就失去了大批拥护者。关于古埃及金字塔建筑、半人半兽的雕刻和壁画图像,也在历史文字研究中被赋予越来越丰富立体的价值与认识。 研究活动不仅改写了欧洲人看待埃及文物古迹的目光,也赋予了罗塞塔石碑以新的价值。在拥有全世界800多万件珍贵文物馆藏的大英博物馆,今天的罗塞塔石碑依旧被奉上了镇馆之宝的地位,同时博物馆还在公共普及教育和商业产品中,不遗余力地向公众介绍着罗塞塔石碑的故事和意义(图4)。

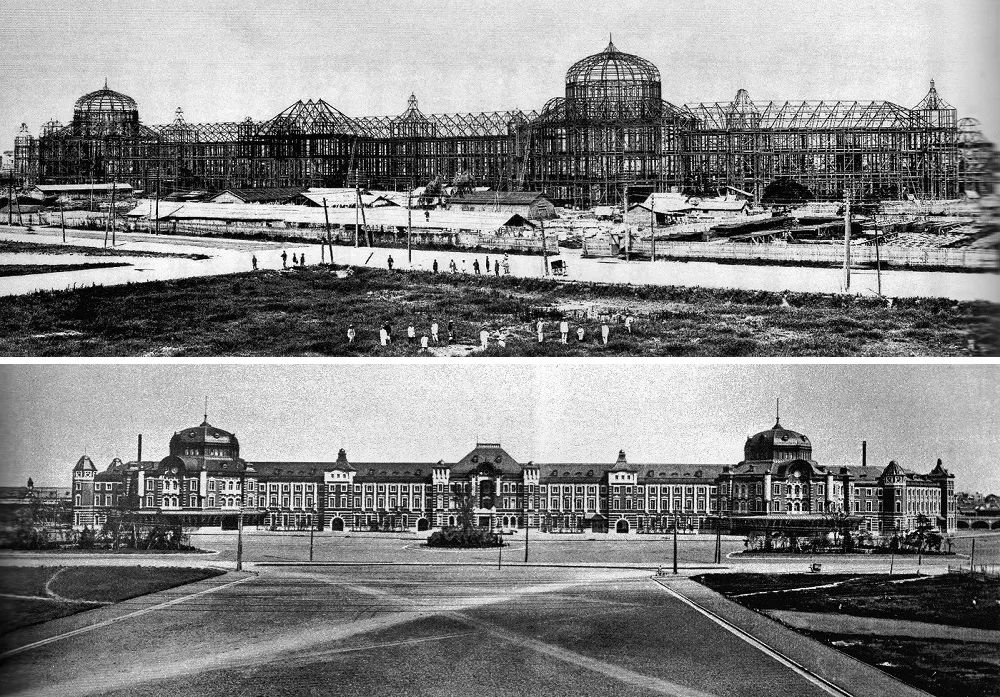

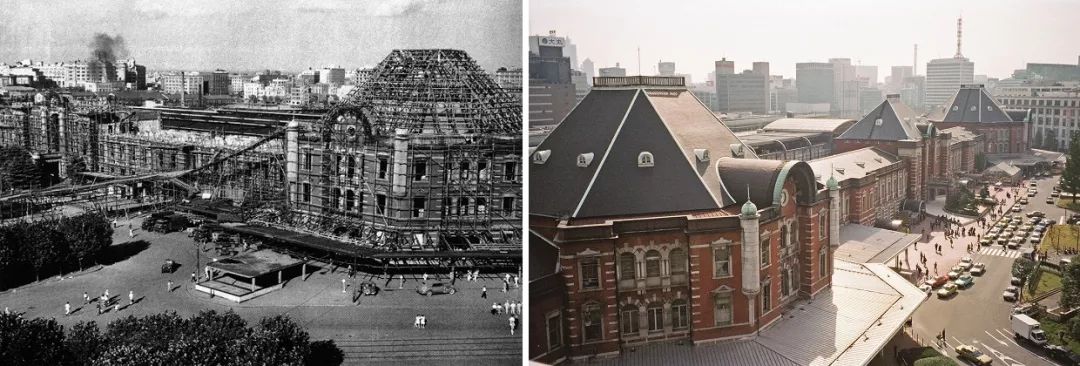

图4/大英博物馆围绕罗塞塔石碑设计的纪念品 2.3. 文物的价值在修复保护行动中产生 考古活动和研究活动会创造并改变文物的价值,这一事实已经逐渐进入我们的普遍认识层面。但认识到修复和保护活动同样会改变文物的价值,对于传统观念就具有一定的挑战性了。因为在传统文物保护理念中,文物保护工作依旧坚持强调“保存文物的重要意义”,在这种说法中,文物的意义是不变且稳定的,背后的潜台词是:保护工作也应维持这种价值的稳定不变。然而在实际操作中,无论是对文物的清洗方式、结构加固,还是修复材料的选用,这一系列操作都切实地影响着一件物品或一处古迹被人类理解、运用、保存的方式,也决定了其继续传递给下一代时的面貌。 除了国际文件中提出的最小干预原则、可逆性原则和真实性原则这样的基本共识以外,每一项文物保护干扰措施的背后,事实上都隐含着某种观念的取舍和价值的排序。因此,我们可以说,保护行为本身即是文物价值发生变化和重构的一大动因。不仅保护工作的开展过程会让文物的价值发生变化,甚至在某些情况下还会催生新价值。 例如日本东京站在2007年开始的保护修复,就是一项融合了当下日本社会价值取向,在保护现有建筑遗存的同时,又重新创造并赋予文化遗产新价值的实践项目。 东京站是日本明治维新后开始兴建的“洋风近代建筑”代表作,建造它的建筑师辰野金吾曾经留学英国,因此在设计东京站时,将19世纪末20世纪初伦敦最流行的砖砌建筑风格带回了日本。最终在1914年竣工时,这座由大建筑师所建造的三层红砖建筑,立刻成了东京交通枢纽突出性的地标(图5)。

图5/1911年东京站施工过程中与1914年竣工图 然而1945年,在二战的东京大空袭中,东京站受到了惨烈的破坏,整座建筑的屋顶结构在轰炸中全部烧毁。但由于东京站作为火车站必须持续发挥功能,因此仅仅在两年不到的时间中,就组织完成了修复。修复后的车站建筑变成了两层,南北两侧的圆形拱顶消失,取而代之的是简易修复的八角形屋顶。在此之后,东京站维持这种“基本可用”的状态长达60年之久(图6)。

图6/二战中遭到破坏后修复的两层东京站建筑 2007年,民营化后的国铁部门经过商讨,决定对东京站重新展开修复保护工程。在各个利益相关方协商后,整个项目设计团队决定以两大价值原则展开工作:第一,尽可能在保存文物真实性、完整性的基础上,满足民众对东京站文化价值的需求,对建筑外观进行整体复原,恢复辰野金吾的设计样式。第二,突出东京站在当下与未来生活中的使用价值,以其作为火车站的安全性、功能性和可维护性为基本修复原则。 于是在这样的观念取舍下,根据严谨可靠的原状资料,东京站的红砖墙立面由二层又复建成了三层(图7)。但在复建工程中,设计师保留了许多原始的材料和部件,并通过精心设计,在各个细节中留下了二战后六十年中建筑师们对建筑物的维护和整修痕迹,实现了真实性和完整性。同时,全新的抗震系统和功能性的屋顶餐厅被添加到了新方案的设计中,最终从安全性和商业性的角度,满足了当下社会各方的需要。

图7/2007年开始的复建工作所恢复的东京站的三层外立面 在维持现状还是回复原状的问题上,设计师们也曾遭到挑战,有一小部分人提出,“辰野金吾设计的建筑原貌存在了三十年,而二战重修后的面貌却存在了六十年以上”,很多人记忆中的东京站就是两层的面貌,真的要选择复建成三层吗?对此设计团队进行了很多思考,最终采取的方式是——征求当下日本大众的意见。最终的调查资料显示,更多人都希望在财力允许的情况下,把东京站恢复成辰野金吾原来的设计。因此也可以说,这个项目对文化遗产保护修复的方式,是当下日本社会民众价值观的选择。 3. 总结 自20世纪90年代开始,许多西方学者便开始打破欧洲早期文物修复保护的观点,掀起了一场关于文物价值辨析的新思潮。在这场新思潮中,学者反思了自19世纪以来的传统价值观,提出文物的价值不是内在固有的,而是由人类在社会活动中赋予和构建起来的新观点。这样的价值新认知,给文物的保护和修复工作带来了全新的社会文化视角,也开始逐步改变着文物修复保护实践中的方方面面。我们可以说,寻找永恒不变的文物价值已然不是我们这个世纪的目标,因为文物的价值诞生于行动中,存在于考古、研究和修复保护的过程实践里,在不断累积的经验之中,我们不停地寻找着文物价值的栖息之地。 图片均由作者提供,本次发布版本略有改动。 周孟圆,复旦大学文物与博物馆学系博士研究生;杜晓帆,复旦大学文物与博物馆学系国土与文化资源研究中心主任、教授。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】