| 【书理画论】 | 您所在的位置:网站首页 › 隶书的艺术特点是什么呢 › 【书理画论】 |

【书理画论】

|

唐代隶书有学者据书风的变化,将其划分成了“承隋、转化、高潮、余波、衰落”五个阶段,这当然比较容易让人明晰唐代隶书的一个整体风貌,但这种陷入理论家模式的研究方法其实意义并不大,我们需要的是从一些司空见惯的现象中捕捉信息的敏感。在唐代隶书的一些现象中,唐代书家的群体及取法尤其值得我们重视,这或许应是我们考察唐代隶书,研究的一个切入点,认识到了这两个方面,在对唐隶的剖析上才能抓住其根本。唐隶书家首推玄宗李隆基,《旧唐书》称其“多艺尤知音律,善八分书”。陶宗仪《书史会要》记其“临轩之余,留心翰墨。初见翰苑书体狃于世习,锐意作章草、八分,逐摆脱旧学”“又当明皇在御,以行书、八分、章草书为时矜式”。可以说,唐代隶书的高潮,是玄宗倡导而起的,其时隶书书家激增,唐代隶书名家绝大多数出自玄宗开元、天宝年间即是一证。其中“唐隶四家”最为知名,这固然与宋人欧阳修等人的推崇有关,虽然唐隶书家有不少水平并不在“唐隶四家”之下,如清刘熙载就曾指出:“欧阳文忠于唐八分尤推韩、史、李、蔡四家。夫四家固卓为书杰,而四家外若张璪、瞿令问、顾戒奢、张庭珪、胡证、梁升卿、韩秀荣、香弼、香实、刘升、陆坚、李著、周良弼、史镐、卢晓,各以能鸣,亦未可谓余子碌碌也。”但于此众多隶书书家之中,“唐隶四家”却绝对是唐隶书家的代表。从今天的资料来看,他们的身份大多都是围绕在玄宗身边的侍臣,从“韩常侍”“史侍御”等称呼上即可看出一端。因此,唐代隶书的兴起固然有赖于唐代社会繁荣为各种书体的复兴包括隶书提供的文化土壤,更重要的一方面还是帝王一人之力的登高一呼,“上有所好,下必甚焉”,我们完全可以说,唐代隶书的高潮,是玄宗倡导的围绕在玄宗周围的一大批近臣团体掀起的隶书潮流。 唐代书法是一个树立典范的时代,太宗皇帝的文治武功将王羲之树立为“书圣”的千古典范。对于隶书而言,这个偶像自然非蔡邕莫属。在唐代,蔡邕被奉为隶书至尊。虞世南认为:“及乎蔡邕、张、索之辈,钟繇、卫、王之流,皆造意精微,自悟其旨也。”张怀瓘《书断》中多处论及蔡邕隶书。如“唯蔡伯喈乃造其极焉”“自非蔡公设妙,岂能诣此,可谓胜奇,冥通缥缈,神仙之事也”“八分书则伯喈制胜,出世独立,谁敢比肩”,其更在《六体书论》中认为:“蔡邕为八分之祖。”李嗣真称蔡邕八分书:“风华艳丽,古今冠绝。”自称为蔡邕后人的蔡希综,论及书法流变时指出:“其后继者,伯喈得之极,元常或其亚。”“若盛传千代以为贻家之宝,则八体之极是归乎钟、蔡,草隶之雄是归乎张、王。此四贤者,自数百载来,未之逮也。”蔡邕书法在唐代成为与张、钟、王并肩而立的“隶圣”。更有甚者,张彦远《法书要录》中收有《传授笔法人名》一篇,谓:“蔡邕授于神人,而传之崔瑗及女文姬,文姬传之钟繇,钟繇传之卫夫人,卫夫人传之王羲之,王羲之传之王献之。”“自此而下,各有师授。”由是,蔡邕成为笔法之祖,这是张、钟、王之辈望尘莫及的。因此,唐人的取法对象直接指向了蔡邕,并极为推崇汉末魏晋以来的隶书传刻,唐人对隶书名家的评语如韩择木“世谓蔡邕中兴——伯喈如在”,蔡有邻“与鸿都《石经》相继”,史惟则“颇近钟书”,卢藏用“犹有汉魏遗风”,就是很好的证明。 二、唐隶的局限与汉隶、清隶的开阔 唐代隶书的落寞,并非时代的落寞,恰恰相反,唐代是一个伴随着经济繁荣而书法各体兼备的时代;唐代隶书的落寞,也并非隶书的落寞,隶书这一书体虽然已经退出正体书写的舞台,但其端庄、浑朴的特征使其不仅具有强烈的艺术感染力,而且还极具强大的实用性。但唐代隶书书家却没有将这一书体推向其应有的高度,不得不说是一个遗憾。我们在考察唐代隶书书家取法这一环节时,曾经提到,唐代隶书其取法对象局限于汉魏以来的蔡邕、钟繇等人,对书家个人的膜拜直接导致了视野的局限,换言之,唐代书家在对隶书的认识上仅仅局限于一些史传的隶书名家。唐代窦臮《述书赋》:“蔡邕,字伯喈,陈留人,终后汉左中郎将,今见打本《三体石经》四纸,石既寻毁,其本最稀,惟《棱隽》及《光和》等碑时时见之。”此中更是将曹魏的《三体石经》误为了《熹平石经》,专业的书法理论家尚且如此,至如其他如杜甫等人,谈及隶书更是开口不离蔡邕、《石经》等字眼,可见当时对隶书认识的有限。《述书赋注》中记载了当时隶书的境况:“开元中,八分书北京义堂《西岳华山》《东岳封禅》碑,虽有当时院中学士共相摹勒,然其风格大体皆出自圣心。”可见唐人是曾留意到了一些汉人的隶书遗刻,而众多的汉代隶书碑刻、墨迹或因无书人姓名或因未有显赫书名而未引起足够重视。其时的隶书取法除了蔡邕、钟繇之外,更多的还是对玄宗圣心的揣摩以及时人之间的相互取法,可谓“取法乎下,得其下下”。这一点,我们不妨与清人作一个比较,清代隶书的取法,首先眼界是开阔的,他们将视野扩展到了一切汉人的碑刻、墨迹,而不斤斤于所谓的书史名家,清人隶书的取法开阔取得的成就自然非唐代隶书所能比拟的。我们当然不能苛责唐人没能像清人一样遍访汉隶名碑,因为两个朝代所处承接的历史是不同的,因为唐代尚处在一个尊圣的时代,书法的发展刚刚确立法度,一切似乎都在向着朝圣的路、向着“高格调”去努力,而清人面临的几乎是再一次的“礼崩乐坏”,圣人法度的穷途末路,迫使一些求新求变的思维将取法视角转向了乡野碑刻。 取法的局限,缘于视野的局限,视野的局限最根本的其实还是时代的局限。正如米元章《论草书帖》中所述:“怀素少加平淡,稍到天成,而时代压之,不能高古。”这是无可奈何的事。有时对于时代局限来讲,书家无论尽多么大的努力,也许只是徒劳。这当然有一些历史悲观主义色彩,但对于当代书法创作来讲,书体、风格的选择的确是一个极费思量的事情,这大概是唐代隶书能给予我们的一个极好的启示。 汉隶、唐隶、清隶,是隶书发展史上三个兴盛的时期,这三个时期隶书的兴起,各自有各自的原因。汉隶的兴起,是书写趋便捷的结果,是一种新兴的字体,在完善自身法度的同时,不断地深化艺术内涵的过程,汉隶承接的是大篆书体的滋养,是字体本身发展的历史选择。而清隶之兴,是在明末“帖学大坏”,传统帖学穷途末路的境况下,艺术审美发展的自然选择。因此,无论是汉隶还是清隶,均是大势所趋,是艺术规律发展使然。而唐代隶书的兴起,似乎缺少艺术本身发展规律的推动,仅仅依赖于个人之力,以帝王之力的提携,形成的一个小范围的高潮,我们也看到当玄宗一朝逝去后唐隶的迅速衰落,这显然不同于汉隶与清隶跨越几代帝王的兴盛。唐代隶书兴起本身的局限也决定了唐代隶书很难形成艺术上的革新与突破,最多的可能是传承或者复制。 三、唐隶与唐楷 唐楷的辉煌自非唐隶所可比,从唐隶兴起的原因我们基本上清楚了唐代隶书的局限,以及其不可能成就与唐楷一般的辉煌。我们当然不用纠结为何同一个伟大的时代,两种书体之间有这种天壤之别的成就,但唐楷与唐隶之间其共同点还是有不少的,只不过相同的点用在不同的书体上,收到的效果却截然不同。首先,唐隶和唐楷都在追求着规范化。楷书经过汉末以来的萌芽,至唐人则达到巅峰,所谓“减一分太短,增一分太长”唐楷的规范化,标志着楷书的首次成熟定型;而唐隶的规范化,汉末以《熹平石经》为代表的规范化隶书基础上的二次规范化,是在隶书已经完成了自身规范的基础上,再次将隶书向规范化的方向上发展,这就像后人在面对唐楷这样一个规范化的楷书面前,想要再次去规范化的发展楷书的做法一样难见作为。其次,唐隶与唐楷虽然书体不同,但二者在构形上的思路是一致的。唐隶与汉隶一个最大的不同,即是唐隶的造型紧结,如一些左右结构的字形,汉人一般绝少有穿插式的紧密结体,而唐隶则大多穿插紧致;又如“三”字,汉隶一般处理得三横画长短差别不大,甚至基本等长而得朴拙之趣,而唐隶皆明显上部两横画收缩,下横加长,显得俊丽。这显然与唐楷在造型思想上是一致的,唐人以楷书构形美的眼光审视隶书,汉隶中朴厚、宏大的宽博美不复存矣。而相比唐隶来讲,汉代人心中的隶字是天马行空的,其心中的暗示只是来自于大篆的字形,而唐人满脑子无疑充斥的都是俊美的楷字,因此,对于后起字形之影响的消除是何等地艰难,就像我们今天无意识接受了印刷体的影响,导致了我们对汉字造型意识的定型化和缺少想象力。一种书体有一种书体的崇尚,汉隶尚宽博,而唐楷贵紧结,因此,唐隶之失,即失在紧结! 四、唐隶的意义 唐代国力的强盛,唤醒了各种书体的复兴,主流的楷书自不待言,名家辈出,行书有褚、颜、李邕、柳等,草书以张旭、怀素为代表,篆书则以李阳冰为大宗,假想当时如果没有玄宗的大力提携,隶书应该也不会缺席,只是可能会像篆书一样,出现一两个李阳冰式的中兴人物,没有那么热闹罢了。虽然我们通过上述的一系列考察,认为唐隶的成就并不高,这也符合书史对其一致的评价。但有一点要指出的是,作为唐代各体复兴之一隅,唐代隶书在隶书的纯度上是明显高于南北朝,甚至是魏晋时期的。我们看到,魏晋以来,战乱频仍,加上北朝后期的文字复古之风,原本退出历史舞台的隶书卷土重来,加上新生楷书产生的书写习惯改变的难以适应,隶楷错杂,生硬嫁接,一些碑志所见字形生硬别扭,恶俗难堪,虽然有少数尚有可观,但绝大多数是失败的,这股书风波及唐初,我们看到欧阳询的《房彦谦碑》还是这样的隶楷杂存之作。因此,摆在唐人面前的任务有两个,一是将楷书进行彻底的规范化,另一个是将隶书提纯,将二者从纠结杂糅中解脱出来。所以,从这个角度来讲,唐人对隶书的这种提纯,使之与楷书彻底脱离,是有一定的积极意义的。而唐人以“八分”称之的唐隶,或许是有一种规范化的意思蕴含其中的。 唐隶的兴起,为后世多种书体的复兴提供了一个可资参考的借鉴,至少为后世提供了一个隶书复兴的可能性参照。虽然其实践可能不太成功,但不管承认不承认,它还是起到了一个承前启后的作用,至少从清人来看,唐隶的复兴给清人提供了重新选择一种书体振兴书法的前车之鉴。虽然清人对唐代隶书颇多微词,但至少看到了清人对他们的关注。如清王澍:“唐人隶书多尚方整,与汉法异。”杨守敬:“唐人分书以整齐为工,韩择木、卢藏用、蔡有邻诸作如出一手。”万经更是细致地将汉隶与唐隶进行了对比,“汉特多朴拙,唐则日趋光润;汉多错杂,唐则专取整齐;汉多简便如真书,唐则偏增笔画为变体;神情气韵之间迥不同耳。”近人张宗祥亦人高论:“自汉历至晋至唐,由雄浑而恣肆,由恣肆而工秀,气象不同,字体之变易甚少。故论隶书则汉为大宗,晋为庶出,唐为小宗矣。”从以上评论可见清人不仅高度关注唐隶,而且认识极深,显然是经过大量研究的,尤其从其与汉隶的比较研究上,更能彰显出对隶书内涵的认识,假如没有唐代隶书这一个标杆,清人也许不会那么容易就准确地定位了清代隶书创作方向上的追求。而从创作上来看,包括郑簠、邓石如、郑板桥等人的隶书都可见来自唐人隶书某些特征的启发与借鉴。因此,以历史的、发展的眼光来看唐代隶书,其依然是鲜活的。

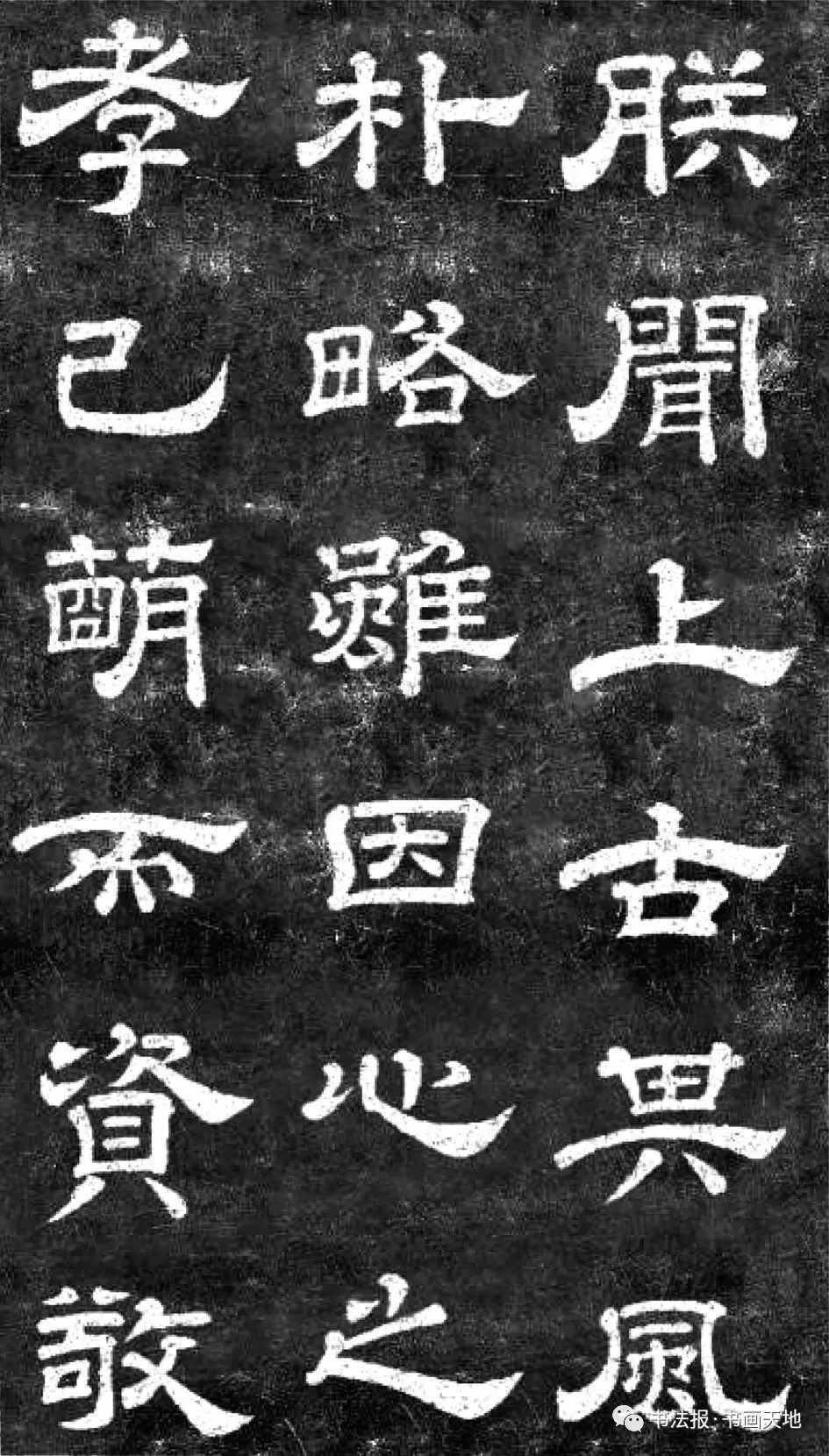

李隆基《石台孝经》拓本(局部)

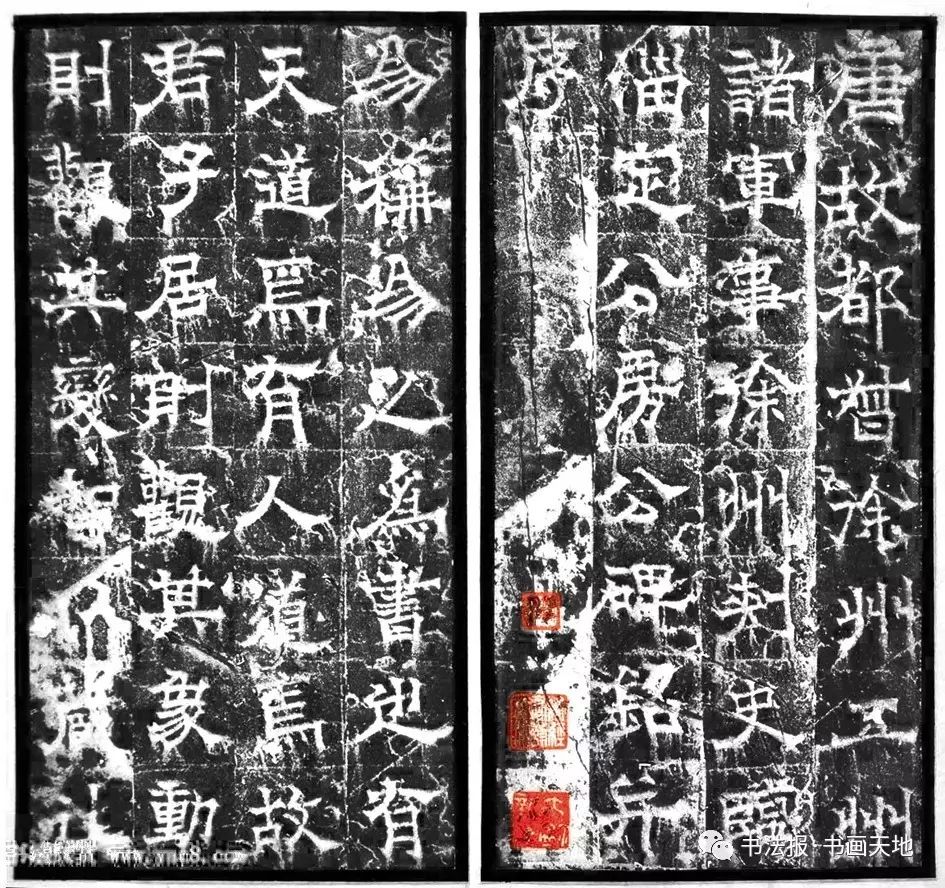

欧阳询《房彦谦碑》拓本(局部)返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】