| 我国海滩垃圾污染现状及控制对策 | 您所在的位置:网站首页 › 陆地沙滩 › 我国海滩垃圾污染现状及控制对策 |

我国海滩垃圾污染现状及控制对策

|

前 言 近年来,海洋垃圾污染已成为国际广泛讨论的重大经济、政治、环境议题。根据UNEP(联合国环境规划署)的定义,海洋垃圾是指“海洋和海岸环境中具持久性的、人造的或经加工的固体废弃物”。海洋垃圾大多含有降解速率极慢的物质,包括石油及其产品、生活垃圾、重金属物质和放射性核素等,不断丢弃的垃圾将在海洋上逐渐积聚,阻碍海上交通线、破坏船只,对海洋生物造成严重危害,使海洋中很多动物意外受伤或死亡,海鸟、海龟、鱼类和海洋哺乳动物因为吞食塑料垃圾或被废旧渔网缠绕;此外,海洋垃圾中的持久性、累积性污染物也可能通过生物链危害人类。 海洋垃圾的来源十分广泛,主要包括陆源和海上两部分,陆源主要来自海岸带开发活动、沿海地区的村镇生产生活垃圾以及河流输入等;海上主要是一些特定的海上活动,包括油气开发、海上倾废、海上渔业、海上货运和海上娱乐活动等,海洋垃圾在海洋环境中的迁移过程见图 1 。

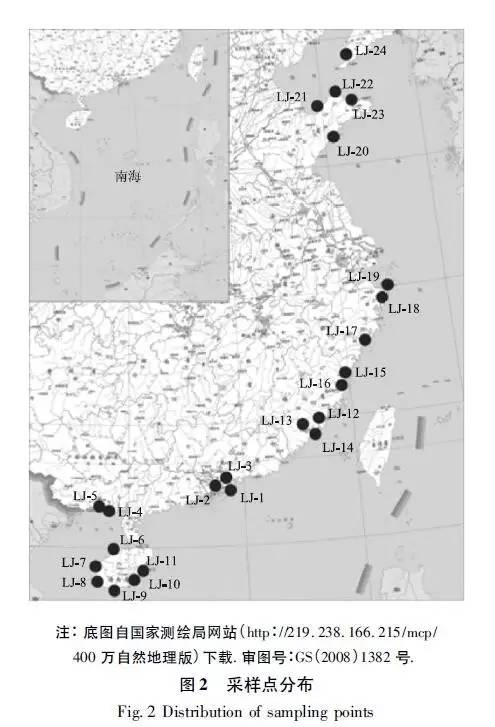

总体而言,以沿海村镇生活垃圾、海岸带开发、海洋渔业等为代表的人类活动是海洋垃圾的主要来源。根据1997 年美国科学院估计,全球每年约有640 × 104 t 垃圾进入海洋,每天约有800 × 104 件垃圾进入海洋,此外,每km2 海洋表面上漂浮着超过13000 件塑料垃圾。2002 年海洋保护协会组织的国际海岸的清洁运动中,收集了超过6.2 × 104 件海洋垃圾,质量超过4000 t。南非海岸塑料瓶盖的数量在20 年间翻了10 倍,北太平洋中的塑料垃圾的质量已经是浮游生物生物量的36 倍,北海区域的垃圾数量也在不断增加。海洋垃圾的分布在不同海域有所不同,大部分海洋垃圾都是聚积在远离陆地的海洋漩涡区,同时进入海洋的垃圾大约有70% 沉降至海底,15% 漂浮在水体表面,15%驻留在海滩上。 我国自20 世纪90 年代开始,逐步开展了针对海洋垃圾污染状况的调研与污染来源、分布与危害后果等关键问题的研究,目前的研究主要集中在海洋垃圾的迁移规律、潜在生态危害、污染防治的管控策略及焦点垃圾类型(如海洋微垃圾)的过程分析等方面。陈斌等综合风场及潮流的作用,同时考虑悬浮物的沉降和再悬浮机制,建立了海洋垃圾二维悬浮物输运数学模型,研究了美国西海岸塑料悬浮物的输移运动规律;苏荣等系统分析了2009 年厦门岛海漂垃圾的来源和分布,揭示了海漂垃圾对海洋生态环境的生态风险;周倩等通过系统调研,分析了近10 年来国际上在海岸环境中微塑料污染及其生态效应方面的研究进展;万本太提出了我国海洋垃圾污染防治的主要工作构想。 针对我国海洋垃圾的污染问题,该研究对我国各海域的海滩垃圾污染状况进行了详细调查和重点区域的跟踪调查,并分析了海滩垃圾的组成、分布和来源特征,以期为我国海洋垃圾调查、监督管理、防治规划、回收资源化和社会公益行动等管理对策提供依据。 1 调查区域与研究方法 1.1采样点选择 2012 年3-4 月及2013 年5 月,在我国沿海选择24 个有代表性的采样点(LJ1~LJ24),每个采样点布设1~4 个调查样方,共86 个调查样方。采样点的选择遵循以下原则:①海滩有适当的坡度,不能太大,也不能太小;组成成分主要为沙子或碎石;没有修筑防波堤;对公众开放;②避开河口、港区1 km 范围内等已知的垃圾富集区;③避开礁石海滩及回水区。 采样点分布见图 2 。

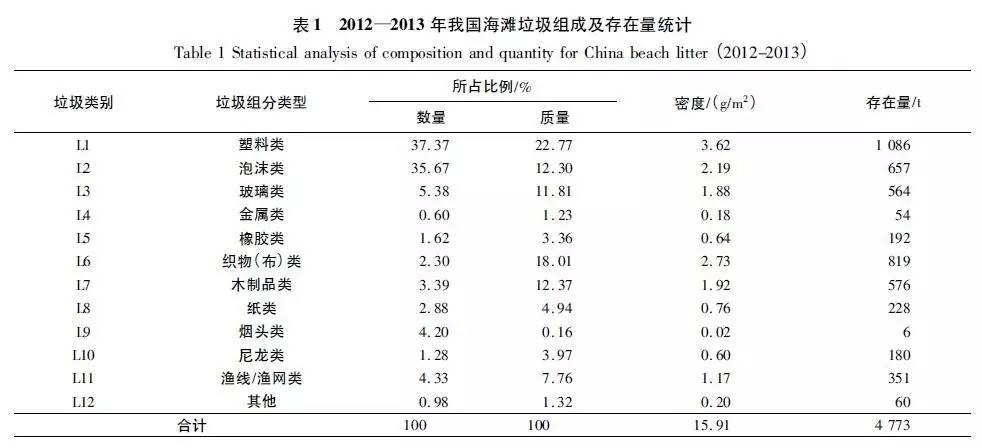

1.2调查方法 该研究采用基线调查,即调查垃圾瞬时存在量,其目的是评估某个时间在调查区域内海滩上垃圾碎片的总量。 调查方法参照文献执行: ①对于垃圾主要集中在平均高潮线附近的海滩,沿平均高潮线设置不少于4 个调查样方; ②对于垃圾并非主要集中在高潮线附近的海滩,设置宽度不小于5 m、长度为从水边或湿泥滩的边缘至平均高潮线处或海滩植被覆盖区域的调查样方,调查样方不少于4 个; ③对垃圾主要集中在平均高潮线以内的面积较小的海滩(长度小于100 m),将整个海滩作为1 个调查样方进行调查,调查范围为水边或湿泥滩的边缘至平均高潮线以内区域; ④对于有植被覆盖区域且其中分布有垃圾的面积较小的海滩(长度小于100 m),将整个海滩作为1 个调查样方进行调查,调查范围为水边或湿泥滩的边缘至植被覆盖区域。收集调查样方内的垃圾,进行分类计数和称量。 1.3数据分析方法 调查期间,由于采样点变化频繁,调查结果为垃圾瞬时存在量,同时各采样点垃圾来源、垃圾处置方式有很大差异,因此仅能对我国海滩垃圾的瞬时存在总量进行估算,估算方法: 式中:PI 为海滩垃圾的存在量,t;DLij 为第j 型海滩上第i 类垃圾碎片的密度,g/m2 ;Sj 为第j 型海滩的面积,m2。 采用常规数理统计方法分析我国海滩垃圾的主要组分、存在量及来源;运用PCA(主成分分析法)探讨各垃圾组分间的相互关系,分析在SPSS19.0 中完成,显著水平确定为P < 0.05。 2 结果与讨论 2.1我国海滩垃圾组分及存在量分析 基于西北太平洋行动计划采用的海洋垃圾分类方法,将海滩垃圾分为12 类(见表 1)。对调查获得的基本信息资料进行汇总,从各组分垃圾数量、垃圾质量对海滩垃圾组分情况进行分析,同时应用式(1)估算我国海滩垃圾各组分的存在量及存在总量,结果如表 1 所示。由表1 可见,海滩垃圾主要组分为L1、L2、L3、L6、L7 、L8 和L11。海滩垃圾平均个数为1.03 m-2,其中L1 最多,占37.37%;其次为L2,占 35.67%。海滩垃圾总密度为15.91 g/m2,其中L1 密度最大,为3.62 g/m2 ;其次为L6,为2.87 g/m2 。对比我国(海滩垃圾总密度为2.494 g/m2)和全球(海滩垃圾平均密度为0.168 g/m2)2012 年数据可见,我国海洋垃圾的污染呈逐渐恶化的趋势,总体形势不容乐观。

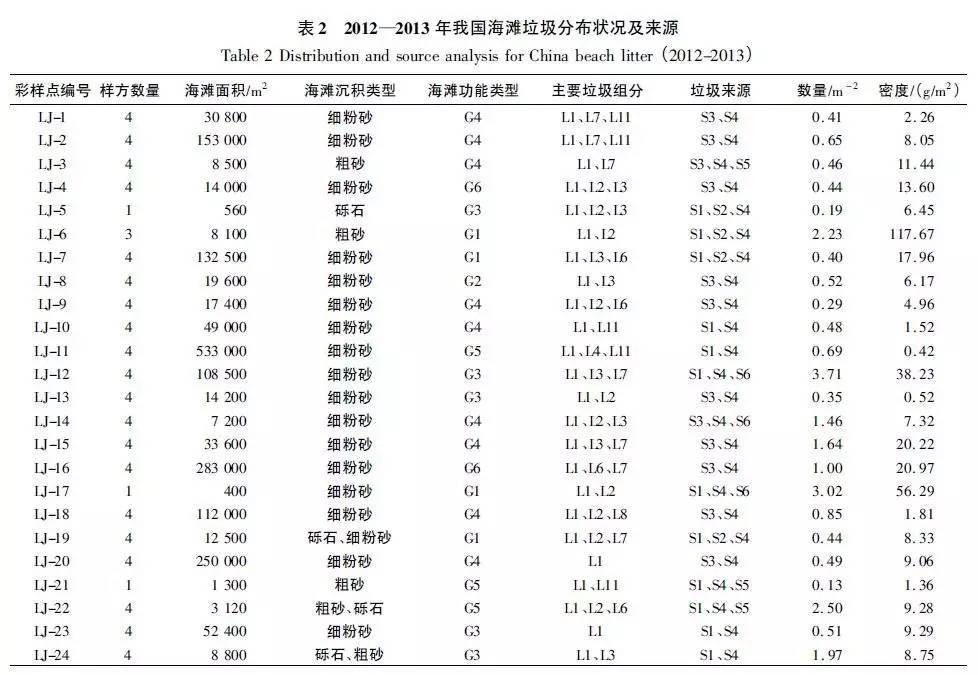

2.2我国海滩垃圾分布状况及来源分析 海滩功能类型是海滩垃圾来源的主要决定因素,该次调查将海滩功能类型分为6 类:G1(村镇海滩)、G2(渔港海滩)、G3(城市海滩)、G4(旅游区海滩)、G5【经济开发区海滩(房地产、工业等海岸带开发活动)】、G6(未利用海滩)。据此对垃圾的主要来源进行分类,包括S1(生活垃圾,指城市生活海滩,市民丢弃的固体废物和村镇生活海滩,居民丢弃的生活类垃圾)、S2(农业生产垃圾,指村镇海滩居民丢弃的农业生产废弃物和渔港海滩渔民丢弃的渔业废弃物)、S3(旅游垃圾,指旅游区海滩游客丢弃的固体废物)、S4(海飘垃圾,指来自于其他海域或者经过当地的过往船只及渔船的丢弃垃圾等)、S5(建筑垃圾,指海岸带开发活动中未处理的建筑废弃物)、S6(河流输入,指河口区域内随河流带入湿地、滩涂的固体废物)。 参照以上分类,通过现场监测和走访调查,详细分析各调查点海滩基本特性、垃圾组分、来源和存在情况,总结出我国海滩垃圾分布状况及来源,结果见表 2。

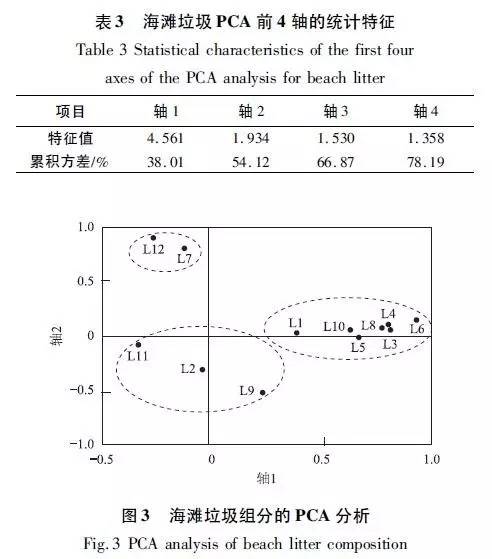

由表 2 可见,垃圾数量较大的采样点为LJ-6、LJ-12、LJ-17、LJ-22,其海滩类型主要为G1、G3、G5;垃圾密度较大的采样点为LJ-6、LJ-12、LJ-17,其海滩类型主要为G1、G3。生活垃圾和旅游垃圾是该次调查中海滩垃圾的主要来源,二者的质量分别占垃圾总质量的39.26%和25.23%;其次是建筑垃圾和农业生产垃圾,分别占12.31%和10.62%;最后是河流输入垃圾和海飘垃圾,分别占7.22%和5.36%。 2.3我国海滩垃圾类群PCA 分析 对垃圾组分进行PCA 分析,由表 3可见,前4 个轴捕捉了78.19% 的累积方差。由图 3 可见,海滩垃圾组分按照贡献率大小可分为3 组:第1 组包括L1、L3、L4、L5、L6、L8、L10;第2 组包括L2、L9、L11;第3组包括L7、L12。其中第1 组主要为陆源垃圾,第2 组主要为来自海上船舶活动的垃圾,因此,控制陆源垃圾应是海洋垃圾污染防治的重点。海滩垃圾中累计贡献率较大的为L1、L3、L4、L5、L6、L8、L10,为海洋垃圾污染防治的重点。

3 我国海洋垃圾污染控制的管理对策 纵观海洋垃圾污染及其治理的发展过程,可总结出以下特征: 1 海洋垃圾种类从简单到复杂,数量急速增长,从早期的可降解腐烂的有机物和普通的无机物为主到目前广泛关注的塑料垃圾,给海洋环境和海岸带经济开发带来日益严重的问题,对治理提出了日益严峻的挑战。 2 海洋垃圾污染的影响从点到线,最终到面,逐步扩大。从早期的城市点源污染,到海岸带线源污染,发展到目前的各大洋和海域的大面积面源污染,由于海洋塑料垃圾的堆积及大洋环流作用,地球上现有的5 个洋流涡旋都存在海洋垃圾聚集的情况,尤其以美国西海岸附近形成的以塑料为主的“太平洋大垃圾带”最为著名,其面积达到138 × 104km2。 3 海域垃圾治理层级不断上升。从最初的地方治理,到国家治理,发展到目前的国际合作控制,目前国际上已签署和制定了关于控制海洋垃圾污染问题的20 多项国际公约、协议和行动计划等,如《联合国海洋法公约》(UNCLOS 公约)、《防止倾倒废物及其他物质污染海洋公约》(伦敦公约)、《防止船舶造成污染国际公约》(MARPOL 公约)、《控制危险废物越境转移及其处置巴塞尔公约》以及《西北太平洋海洋及海岸区域环境保护、管理和开发的行动计划》(西北太平洋行动计划)等。 我国自20 世纪90 年代,陆续缔约或签署了一系列国际环境公约,并参加包括“西北太行动计划(NOWPAP)”、“东亚海域环境管理区域合作计划(PEMSEA)”等在内的国际应对海洋垃圾污染防治工作,2005 年,第一届“西北太平洋行动计划海洋垃圾研讨会”在韩国仁川市举行,对海洋垃圾的来源及污染防治对策措施进行了探讨,到2012 年,针对西北太地区海洋垃圾污染问题,共举办了8 次会议,我国在此过程中始终积极推动海洋垃圾问题的国际合作,包括依托NOWPAP 机制处理中日韩海洋垃圾的争议,开展合作研究,取得政府间共识,以及不定期组织海滩清扫活动等。 与此同时,针对海洋垃圾的污染防治问题。我国陆续出台和制定的多项法律法规,包括《固体废物污染防治法》《中华人民共和国海洋倾废管理条例》《防治陆源污染物污染损害海洋环境管理条例》等;此外,我国正在实施的“水十条”也涉及到加大城镇固废垃圾的处置;这些政策法规的执行将会大力削减陆源垃圾对海洋的输入。但总体而言,目前我国海洋垃圾的管理涉及到环保、海洋、农业、住建等多个部门,与此相关的现行法律对此尚无明确的界定和配套规定,而无法进行持续有效的财政投入,从而造成实际管理过程中面临着多头管理、权责不明、投入不足等诸多问题,急需在如下方面进一步推进海洋垃圾的污染防治工作: a. 进一步深入开展海洋垃圾污染调查工作 修订、完善现行海洋垃圾监测技术规程,深入开展沿海各省、直辖市海洋垃圾污染调查工作,建立海洋垃圾重点监控区域,制定海洋垃圾长期监测制度。通过开展海洋垃圾监测及评价工作,为指导沿海地方政府及有关部门制定具有针对性的预防和控制措施,解决海洋垃圾污染问题,提供有效基础数据。 b. 尽快制订海洋垃圾污染防治监督管理办法 坚持从实际出发,联合环保、海洋、农业、住建等多部门,借鉴国内外海滩清洁度评估标准,建立适于我国国情的海滩清洁度评价技术体系,并借此制定海洋垃圾污染防治监督管理办法,落实海洋垃圾管理的部门责任制,建立相关部门共同参与的协调机制,以有效遏制向海洋倾倒生活、生产及建筑垃圾等行为。 c. 编制重点海域海洋垃圾污染防治专项规划 对重点海域海滩进行统一规划、统一保护和统一管理,结合落实国家环境保护规划、全国海岛保护规划、近岸海域污染防治规划等相关规划,将海洋垃圾污染防治问题纳入其中,编制重点海域海洋垃圾污染防治专项规划,对列入商业开发范围的海岸线进行综合的规划设计,包括海滩经营、旅游景点、设施建设、餐饮以及海上娱乐、海上竞技运动等,按照规划设计功能分区,进行有序开发利用。 d. 逐步建立海洋垃圾回收资源化示范点 加大投入,研发海洋垃圾收集、处置专业技术设备,开展海洋垃圾回收资源化技术筛选,选取若干典型的海滩,建立海洋垃圾回收资源化示范点,分析海洋垃圾回收资源化的可行性,并分析其经济投入、收益及环境效益和生态效益等。 e. 进一步推动海洋垃圾宣传、清理和海滩清扫活动 会同宣传部门加强对居民、游客的宣传教育,包括增加告示、加强管理、制定节假日海滩环境卫生应急预案等方式,并积极联合环保NGO(无政府组织)等组织进一步推动海洋垃圾清理和海滩清扫活动,组织开展海滩清洁志愿者活动,邀请公众参加,提高社会各界预防和控制海洋垃圾排放的意识。 4 结 论 (1)通过对我国沿海24 个采样点、86 个调查样方的采样调查,海滩垃圾平均个数为1.03 m-2,总密度为15.91 g/m2;海滩垃圾主要组分为塑料类、泡沫类、玻璃类、织物(布)类、木制品类、纸类和渔线/渔网类;G1、G3、G5 为垃圾的主要集中区;生活垃圾和旅游垃圾是本次调查中海滩垃圾的主要来源。 (2)PCA 分析表明,海滩垃圾组分按照贡献率大小,可分为3 组,其中第1 组主要为陆源垃圾,第2 组主要为来自海上船舶活动的垃圾,因此,控制陆源垃圾应是海洋垃圾污染防治的重点。 (3)当前海洋垃圾污染控制的主要管理对策为:通过进一步的海洋垃圾污染调查工作,从制订污染防治监督管理办法、编制污染防治专项规划等方面入手理清各部门管理权责;同时以政府为主导,联合公众、企业、NGO 等多方力量,通过建立海洋垃圾回收资源化示范点,开展海洋垃圾宣传、清理和海滩清扫活动等。

|

【本文地址】