| 一周一馆 | 您所在的位置:网站首页 › 长白山博物馆位置图片高清 › 一周一馆 |

一周一馆

|

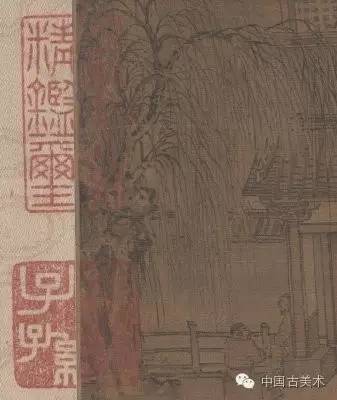

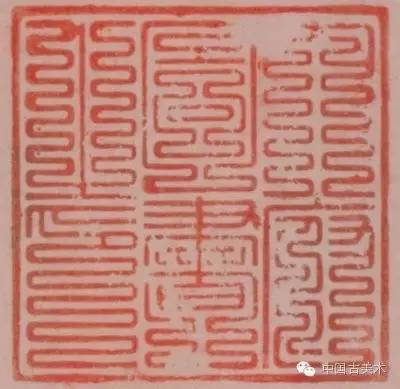

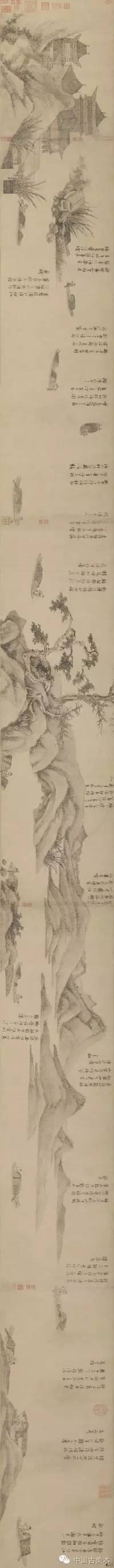

清明上河图 尺寸:纵24.8cm,横528cm。 作者:张择端 时代:北宋 北宋的东京汴梁随着历史的流逝,早已被长河的黄沙埋没在深处。后人只能从《东京梦华录》的字里行间依稀解读当年的太平繁盛。所幸的是,北宋画院翰林待诏张择端精细绘制的《清明上河图》为我们保存了京城东南角一带的风俗场景,像一个长长的电影镜头般,从早春的郊野一直摇到城内市井中的深宅大院。当我们展开画卷时,九百年前汴京繁华渐渐又在我们眼前复活、生动起来了。 首先我们看到的是清明时节的郊外,薄雾料峭,茅檐低小,杨柳返青,村野的路途上运炭和扫墓踏青者冲破了原野的寂静。而汴河上的航船有停靠卸货者,又有逆流而上者,画面开始热闹起来。飞跨运河的虹桥场景是全画的高潮,这里水陆繁忙,热闹非常,引人入胜。过桥下来大街两边就是忙碌的店铺了,人们各忙生计,各具情态,有场面、有细节,有忙笔、有闲笔,都饶有生趣。我们的目光越过一座雄伟的城门楼就进入都市了,城楼之下,人涌如潮、川流不息,城内市井更是熙熙攘攘,三教九流、男女老幼来往交错。街道两旁“正店”酒楼、肉铺、诊所、绸缎铺、香铺、旅店、当铺、府邸,以及水井、说书场、糕点摊、理发摊等等。画家采用鸟瞰式全景散点透视,工笔兼带写意,设色淡雅,“别成家数”。布局宏大流畅,却又能于细微处见精神,建筑、人物、车船都比例得当,各具情态。 我国古代类似的史诗性风俗长卷应该不止此一幅,但却只有《清明上河图》有幸保存下来。宋、元、明、清四朝,此图都曾入藏皇宫内府,却又总被侵宋的金兵、宫内装裱匠、权宦冯保和逊帝溥仪偷出,在民间辗转流传,经历传奇。 张择端的《清明上河图》问世之后,仿本、伪本接踵而出,不计其数,也可以说蔚为大观,可见中国人对它多么的喜爱和仰慕!

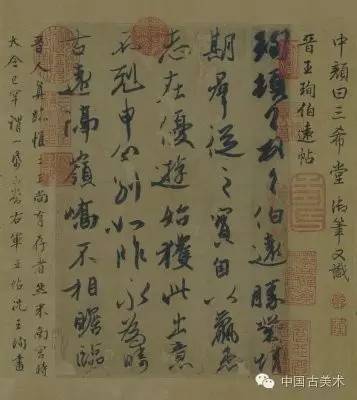

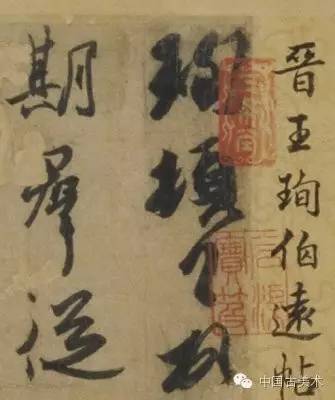

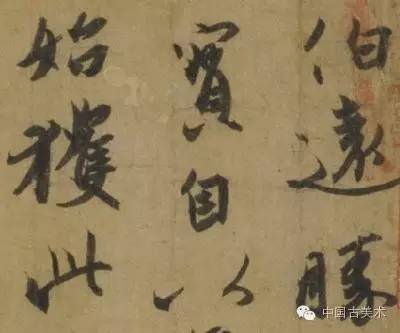

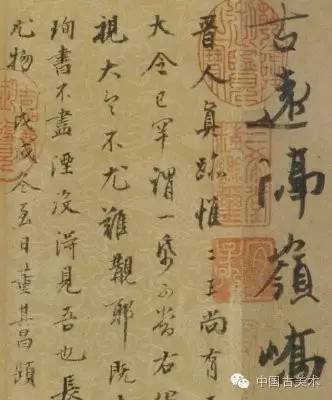

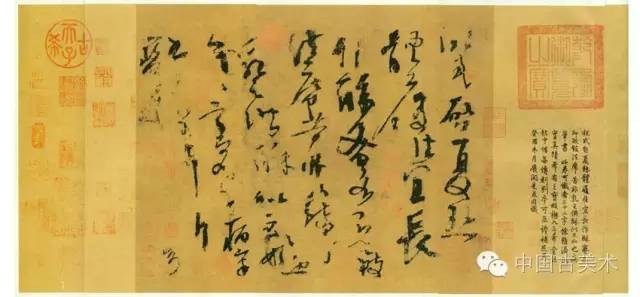

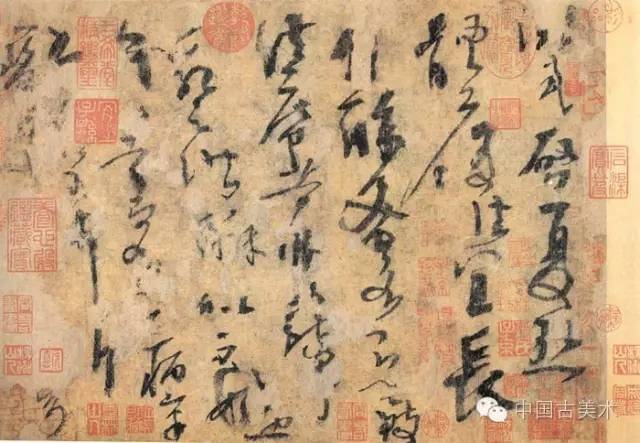

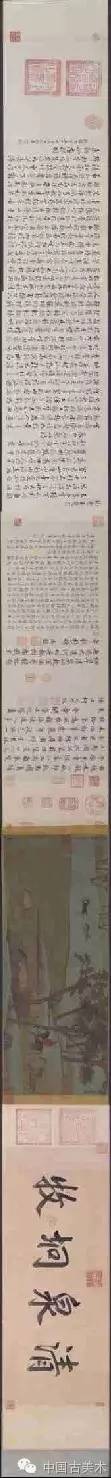

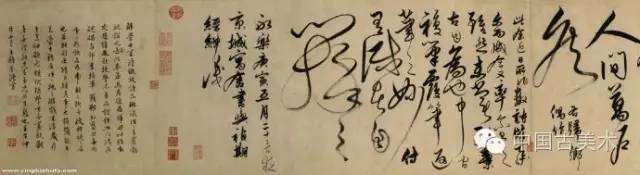

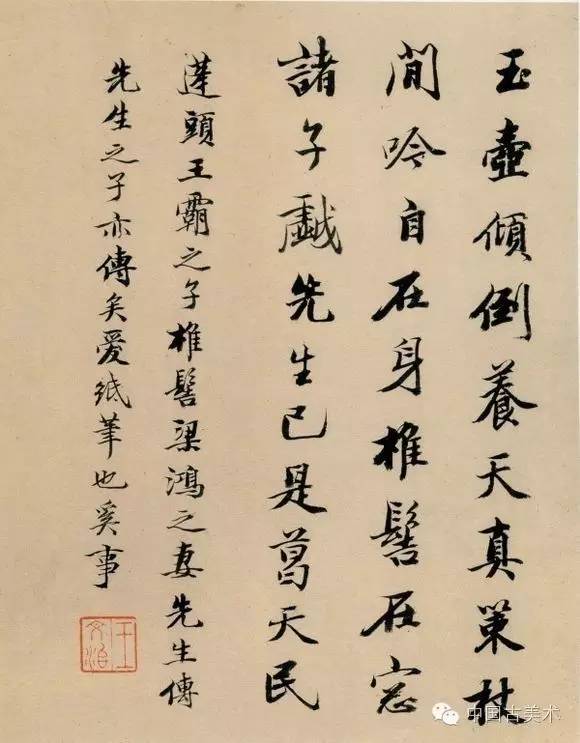

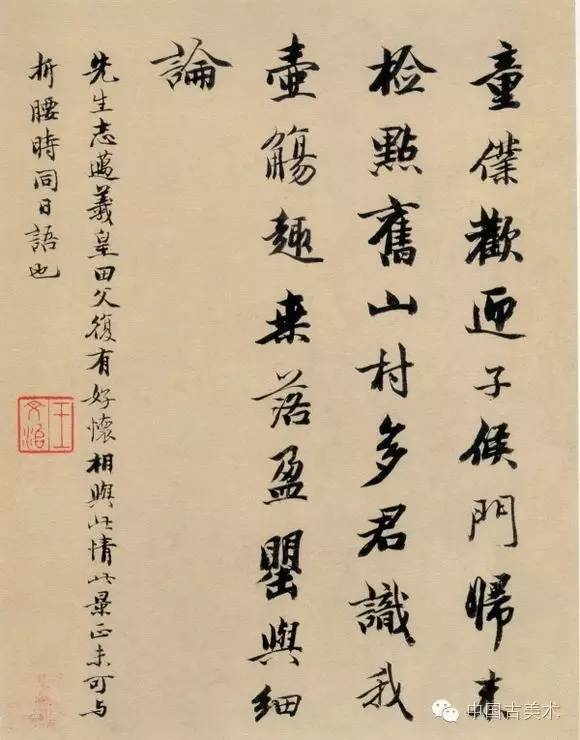

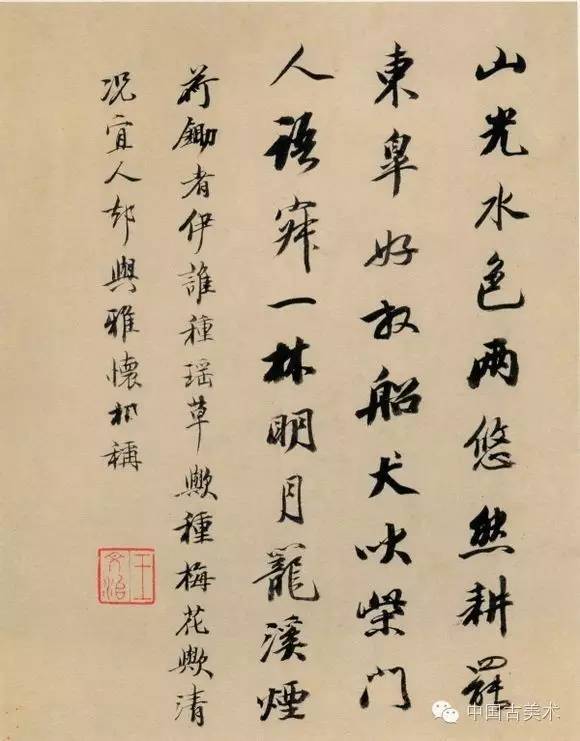

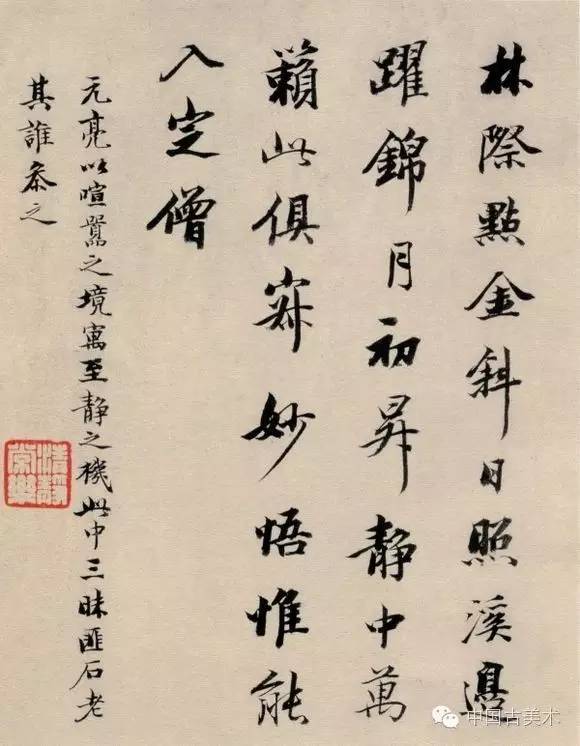

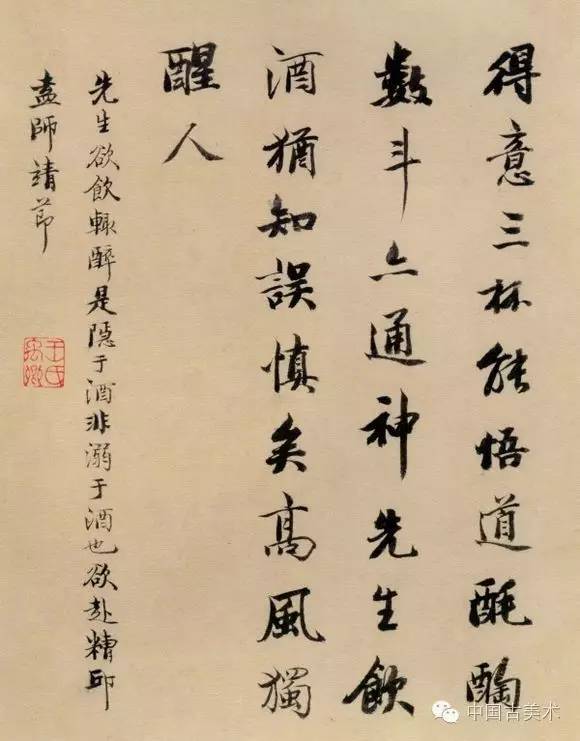

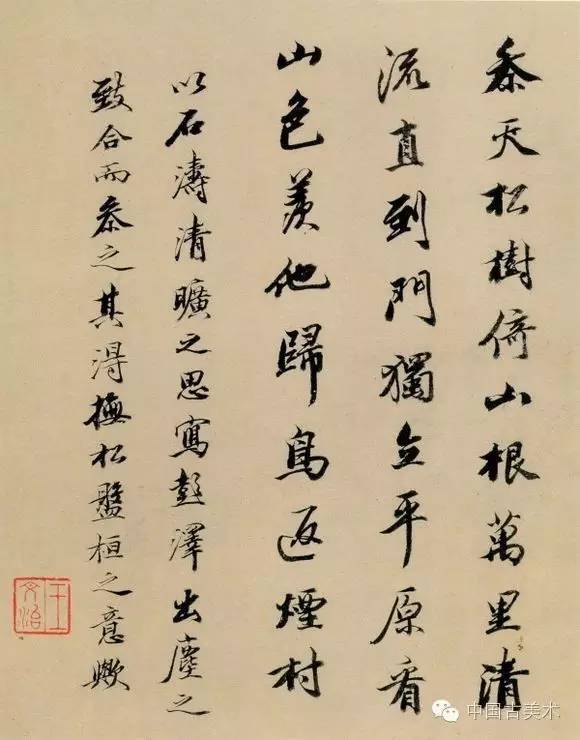

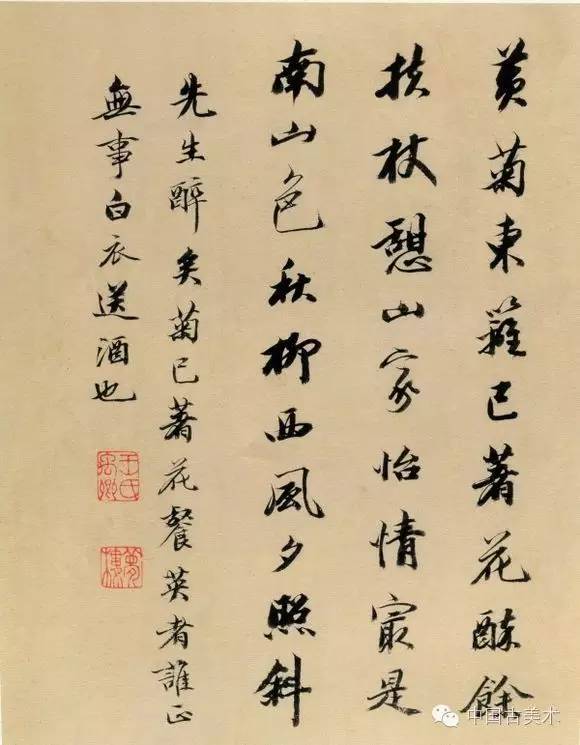

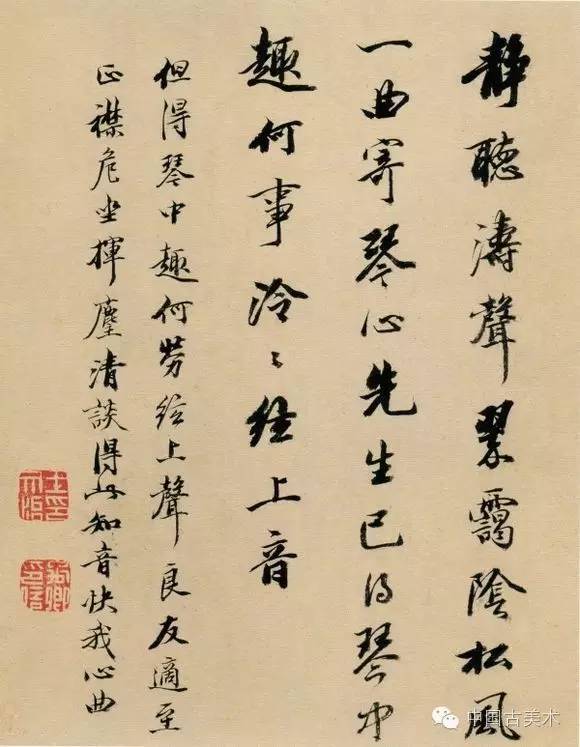

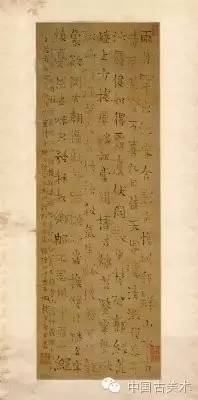

伯远帖 尺寸:纵25.1cm,横17.2cm。 作者:王珣 时代:晋 魏晋风流令后世人们仰慕不已,其中的名门望族王氏一家在中华书法史上的占据了一个巅峰地位。大家都知道书圣王羲之,还有他书法成就杰出的儿子王献之,但在皇家珍藏的“三希”宝帖中还有王羲之一个远房侄子王珣的书迹。当乾隆帝得到王珣的《伯远帖》后,兴奋地将其与王羲之的《快雪时晴帖》、王献之的《中秋帖》集中宝藏于养心殿的西暖阁一隅斗室中,认为它们属于“稀世神物,非寻常什袭可并云”,索性将这间袖珍书房命名为“三希堂”。 这三件稀世的法帖珍品辉映着东晋王氏家族在书法艺术上的风范与荣耀。但自命风流的乾隆皇帝也有走眼的时候。被当作“上上真迹”的三件宝帖中,经现代书画专家研究,认为《快雪时晴帖》与《中秋帖》其实皆为后世书家临写。三希至宝中只有《伯远帖》仍被认为是东晋王氏法书的真迹。 《伯远帖》上只存录王珣书信中的47个字,只言片语中似乎诉说着萦怀的回想和与友人天各一方的怅惘。此帖书迹俊逸流畅,劲健灵动,其结字缜密,而又大小参差,疏密有致,正是信手写来,更显风流之美。帖后还有明书画大师董其昌的题跋,亦为乾隆帝所珍视。 20世纪30年代,清皇室被逐出故宫时,老皇妃将《伯远帖》与《中秋帖》两件宝帖携带出宫,后卖掉换钱,于是此帖流散在外,辗转于乱世中。直到共和国建立后,1950 年,宝帖在香港出现,周恩来总理指示以重金将二宝购回,再交故宫博物院珍藏。

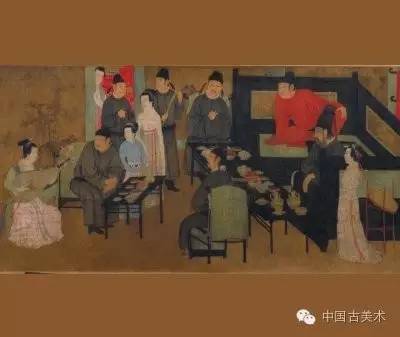

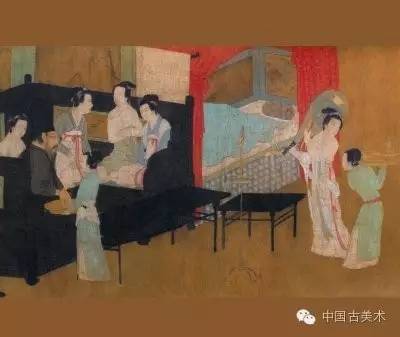

韩熙载夜宴图 尺寸:纵28.7cm,横335.5cm。 作者:顾闳中 时代:五代 南唐御用画师顾闳中奉后主李煜之命,赴韩熙载家夜宴观察,而后根据记忆绘出其宴乐场面以呈御览。这幅记录大臣夜生活的作品就是《韩熙载夜宴图》。 顾闳中在一幅长卷上分5个片段绘出了夜宴从“众聆曼奏”到“击鼓助舞”,经“宴中小憩”又“轻音徐来”,最后“宴终曲尽”的过程。图卷中每一片段之间以屏风相隔,保持了观看的连续。 虽然夜已渐深,但韩府的夜宴却在一幕一幕地上演,通观全图轴五段场景,琵琶、羯鼓、笛、箫、牙板等乐器一一出场。人物除了戴着高帽的主人韩熙载外,他门下的乐伎王屋山和弱兰等、穿红衣的状元郎粲、太常博士陈致雍、教坊副使李家明及其妹、友人德明和尚、紫微郎朱铣、门生舒雅等诸人,在各个场面中各具情态,与身份、性格十分相符,可见画师顾闳中巨细入微的观察,潜心默识的记忆与描摹精湛的画艺。 除了惟妙惟肖的人物和家具描绘,这幅图卷最令人叹赏的还有绚丽而清雅的色彩。敷色丰富、和谐,仕女的素妆艳服与男宾的青黑色衣衫,几案坐榻等深色家具沉厚古雅,仕女裙衫、帘幕、帐幔与枕席上的图案又绚烂多采,不同色彩对比参差,交相辉映,使整体色调艳而不俗,绚中出素。既有江南偏安的贵族生活的高华艳美,又反映出主人家清丽素馨的格调。色调错综变幻中还烘托出了夜宴欢场上的放纵忘情与颓废之美。 但是,在一片欢愉场景中,韩熙载那张郁闷不展的愁容却传达出一个清醒灵魂的痛苦、无奈与自我放纵,这又是此图高明传神之处。受后主李煜之命描绘的《韩熙载夜宴图》似乎不止一幅,但可惜都没有留存至今。据考证,这一幅属于最古的宋人摹本,如我们所见,绘画也相当精妙。 这幅描绘偏安贵族末日作乐的图卷在南宋时曾被内府收藏,流传至清代雍乾时期再次被收入宫禁之中。溥仪被逐出故宫时将其携出,二战结束后又流入民间。后来近代绘画大师张大千重金将其买下,珍爱有嘉。后来他将画带到香港,以很低的价格转让给祖国大陆,使瑰宝得以重归故宫。

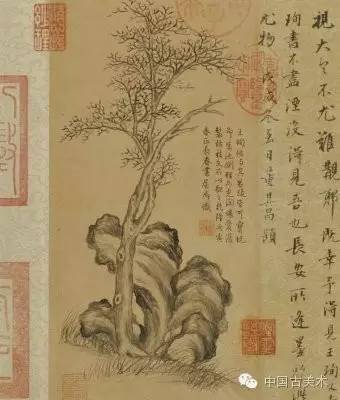

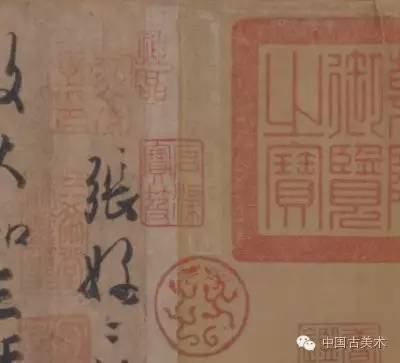

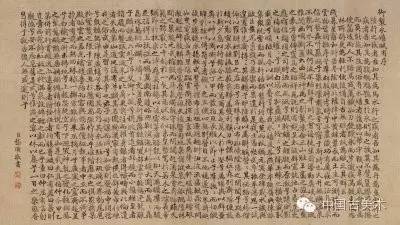

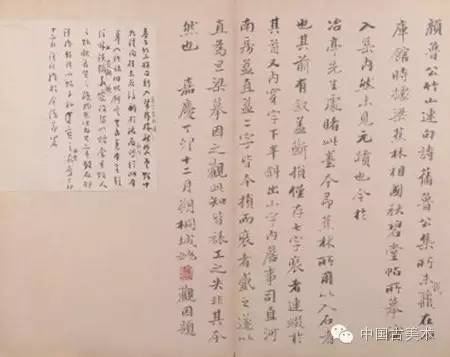

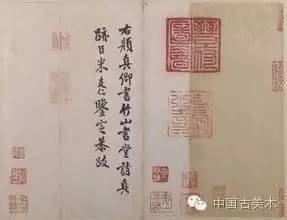

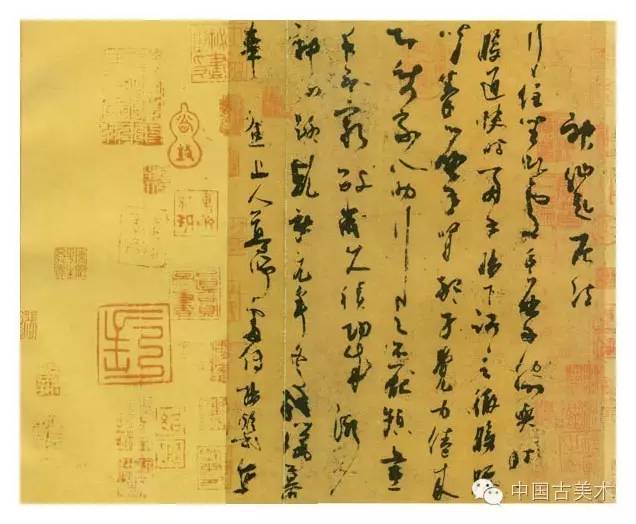

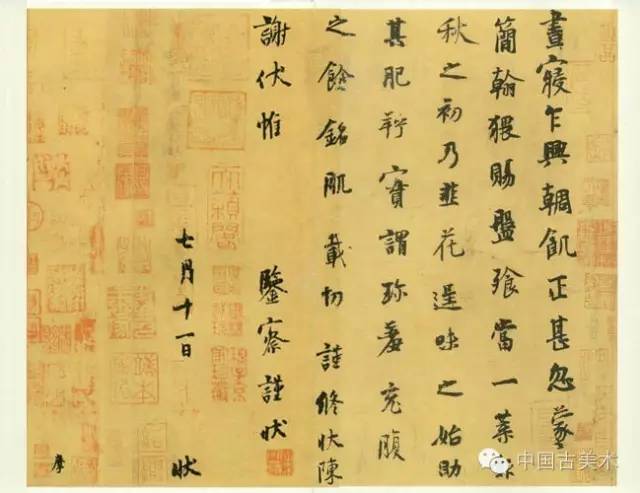

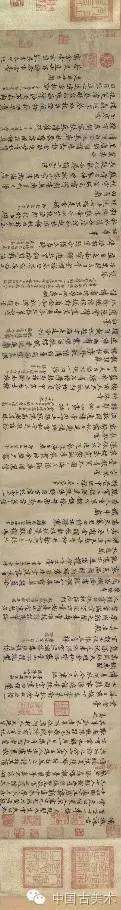

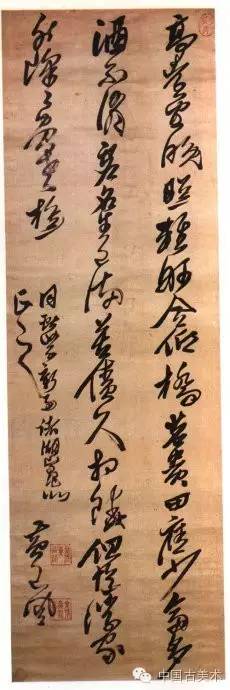

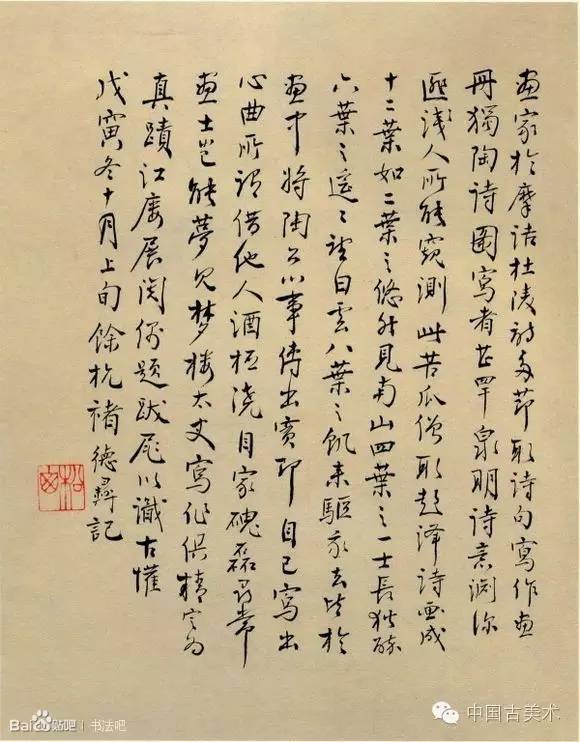

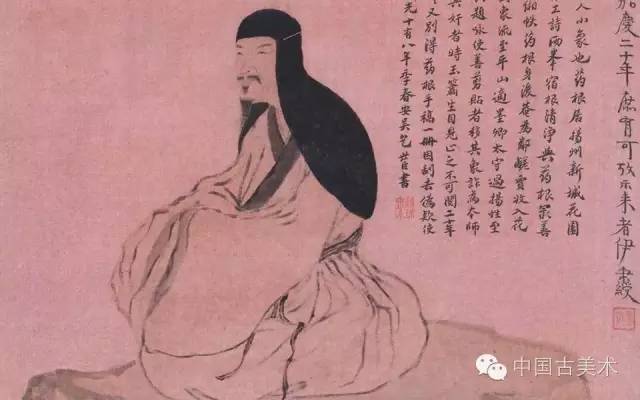

张好好诗卷 尺寸:纵28.2cm,横162cm。 作者:杜牧 时代:唐 美人迟暮,难免令人唏嘘伤感。一千二百年前,唐代诗人杜牧为歌妓张好好挥笔赋诗一首,成为了我们能见到的这位著名诗人留存于世的唯一墨迹。 杜牧(803—852年),字牧之,京兆万年(今陕西西安)人。他才华横溢,写下过许多脍炙人口的名诗绝句,如“东风不与周郎便,铜雀春深锁二乔”(《赤壁》)、“借问酒家何处有,牧童遥指杏花村”(《清明》)、“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”(《过华清宫》)。然而,从这幅《张好好诗》卷上,我们能看到,诗人不仅有着逸致豪迈的诗情,书法也是气格雄健,颇具功力。正如明代书画鉴赏大家董其昌的评述:“牧之书《张好好诗》,深得六朝人风韵,余所见颜柳以后温飞卿(庭筠)与牧之亦名家也。” 唐文宗大和八年(834年),杜牧在洛阳东门与歌妓张好好时隔多年后重新相遇,赠于她此首婉丽含蓄的长诗。他在卷首处写到“牧大和三年,佐故吏部沈公江西幕,好好年十三,始以善歌来乐籍中。后一岁,公移镇宣城,复置好于宣城籍中。后二岁,为沈著作述师以双鬟纳之。后二岁,于洛阳东门重睹好好,感旧伤怀,故题诗赠之。”诗篇里充满了对这位才艺双绝却遭遇不幸的歌妓无限的同情,与白居易的《琵琶行》并为伤感迟暮之作。现在,我们仍能从《全唐诗》(卷五二○)里找到这首长诗的原文。 《张好好诗》卷由宋徽宗赵佶题名,见于《宣和书谱》卷九,并钤有宋徽宗诸玺印,保存着当时内府装潢式样。后曾递藏于宋代贾似道,明代项元汴、张孝思,清代梁清标等人,乾隆年间入藏内府。 1924年,逊帝溥仪将此卷携出宫外,流散于东北。1950年,琉璃厂论文斋老板靳伯声的弟弟在东北得到此卷,带来北京,转手持往上海。著名大收藏家张伯驹先生得知此消息后,急托墨宝斋马保山先生追寻此卷,以免流失海外。幸得上天眷顾,诗卷寻得,张伯驹先生以重金购回,内心狂喜,每晚睡觉都置于枕边,如此数日,爱不释手。1956年,张伯驹先生将《张好好诗》卷捐赠政府,珍贵文物重为故宫博物院收藏。

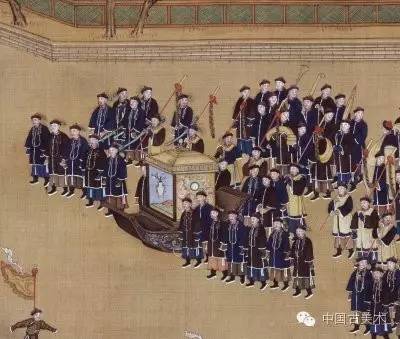

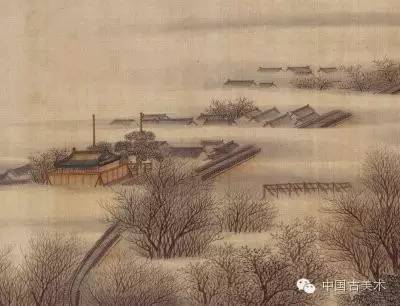

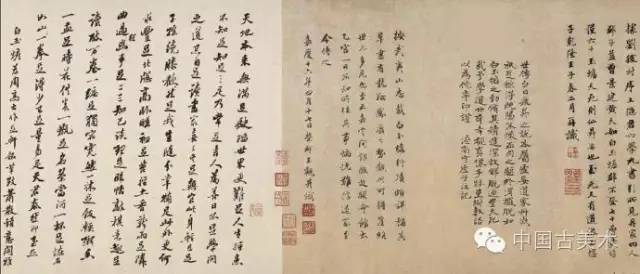

冰嬉图 尺寸:纵35cm,横578.8cm。 作者:金昆程志道福隆安 时代:清 对于居住在中国南方的人们来言,冬天最可望而不可即的就是下雪和结冰了。然而在北方,当寒风呼啸的一夜过后,气温骤降到冰点,往日波光粼粼的湖面瞬时光滑如镜,最令人期待的滑冰时刻到来了。 发祥于东北长白山地区的满族人特别擅长在冰天雪地中滑冰和滑雪,历史上他们还利用这一技能成功解救了在战争中被困的努尔哈赤。当清朝入主中原后,冰上运动依然是军事训练项目之一,视为“国俗”,并作为典制载入《大清会典》。每年冬天,太液池(现在北京的中南海、北海)上就会有冰上运动的表演,表演者是从八旗将士和内务府上三旗官兵中挑选的擅长滑冰的高手。不过为了迎合皇帝的检阅,这一千多名高手们还要经过集训才能在冬至过后在太液池上正式亮相。我们现在看到的这幅长卷,描绘的就是当时冰上表演的盛况。 这幅由宫廷画家所绘的画卷名为《冰嬉图》,画面上右侧众人簇拥的就是皇帝华丽的冰床。冰场上,旗手和射手们间隔排列,沿着卷云形的冰道穿梭滑行。飘舞着彩旗的旌门上悬挂着射手们的目标——彩球。当表演结束的时候,谁射中彩球的箭数多,谁就能得到更多的赏赐。其实不难发现,这些射手和旗手们,在滑冰的时候还不时地表演出一些难度动作,比如倒着滑、单腿滑等等,可谓是花样滑冰了。在这样难得的机会面前,谁不想在皇帝面前表现一把呢? 据文献记载,当时皇帝观赏的溜冰项目还有以下三种:一是比赛快慢的速度滑冰,清代称“滑擦”,选手们穿着带铁齿的冰鞋,在冰上如风驰电掣般滑行,先夺标的取胜;二是杂技滑冰,如在冰上飞叉、耍刀、弄幡、使棒、叠罗汉等,难度颇高,技艺非凡;三是冰上踢球,两队在冰上争抢皮球,哪队在自家领域里得到皮球就哪队取胜。这些冰上运动,或充满欢声笑语,或过程激动热烈,很为即将到来的新年增添许多喜庆的气氛。 “飘然而行陡然止,操纵自我随纵横。”滑冰,这一项古老的运动,至今还深受大众的喜爱。在克服了平衡与重心的难关后,你便能享受到速度的快感,轻松的愉悦,优雅的舒展,甚至产生飞翔的错觉了。 各时期背景介绍与作品欣赏 晋唐宋元时期 是中国书画艺术构建体系、创造经典的重要时期。晋代王羲之天才的创作实践大大提高了汉字新兴书体的艺术品位,成为后世书法审美的基准坐标。以顾恺之为代表的人物画创作也已达到很高的水平。隋唐画坛在人物画继续发展的同时,山水楼阁、鞍马走兽等画科也相继繁荣,展子虔、阎立本、韩滉等人的名作无不呈现一派恢宏富丽的盛世气象。唐代欧阳询、虞世南、禇遂良、薛稷、颜真卿、柳公权等楷书大家所确立的汉字结体用笔规范,影响深远,沿用至今。五代两宋绘画更趋成熟完备,山水、人物、花鸟名家辈出,风格崇尚写实,精能高雅。这与当时皇家设置画院,奖掖人才的措施以及文人士大夫阶层对艺术创作的广泛参与有很大关系。宋元的文人书家,强调在“守法”的前提下张扬个性,表现“书卷之气”,书法在实用的基础上被赋予更深厚的文化内涵,“宋四家”和鲜于枢、赵孟頫皆为代表人物。同样,“元四家”高张“文人画”旗帜,提倡抒写性情,不求形似,为明清绘画的发展开辟了广阔天地。 晋唐宋元精品

东晋 顾恺之列女仁智图卷(宋摹)

唐 周昉挥扇仕女图卷

唐 颜真卿楷书竹山堂连句册

五代 杨凝式草书神仙起居法卷

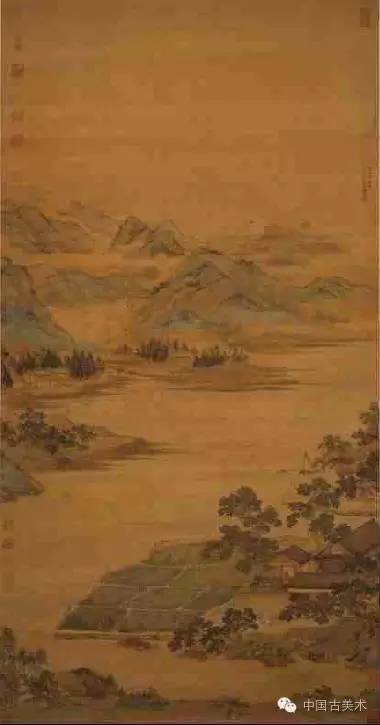

北宋 赵伯驹江山秋色图卷

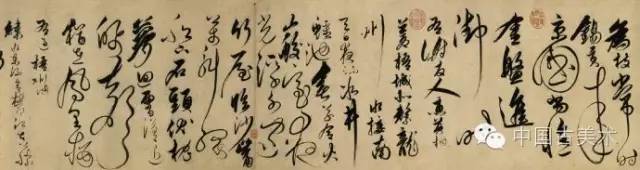

宋 葛长庚草书足轩铭卷

南宋 林椿果熟来禽图页

南宋 李嵩货郎图卷

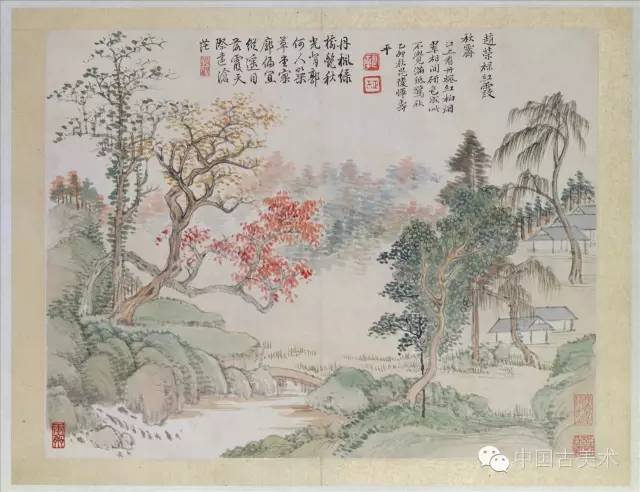

元 赵孟頫秋郊饮马图卷

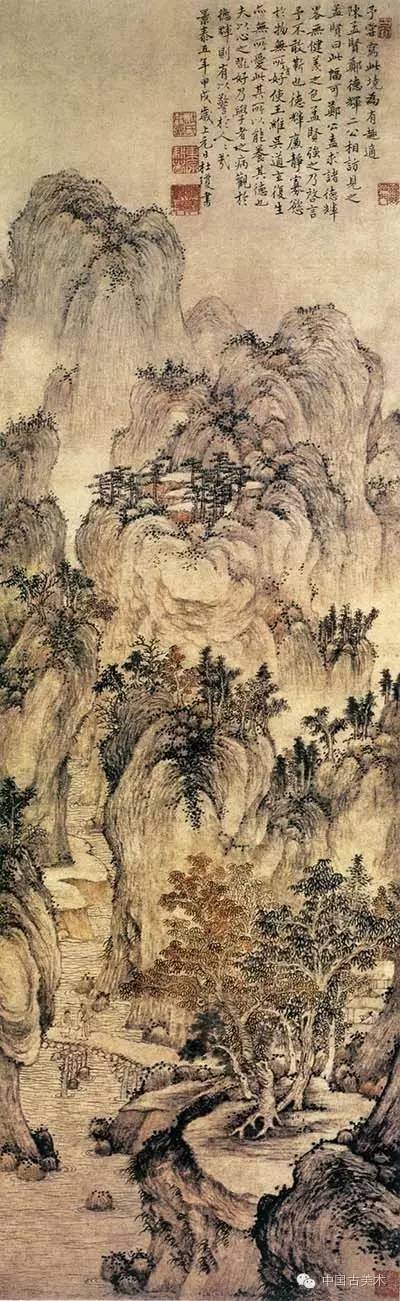

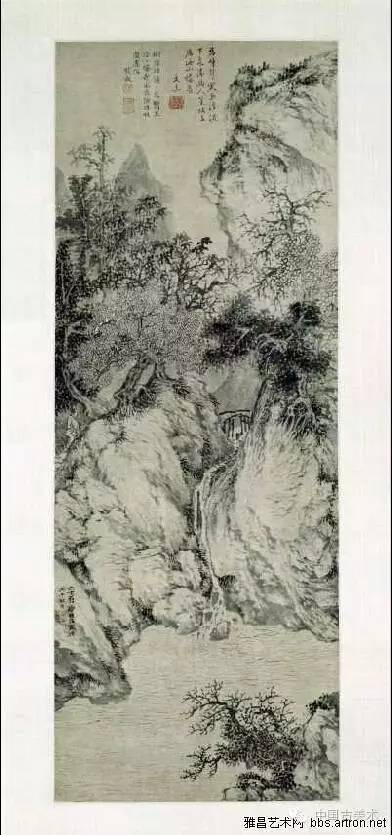

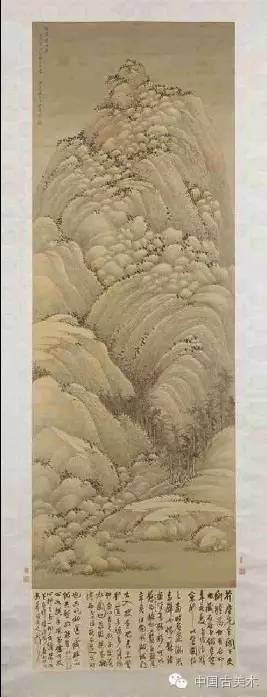

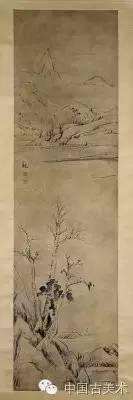

元 黄公望丹崖玉树图轴

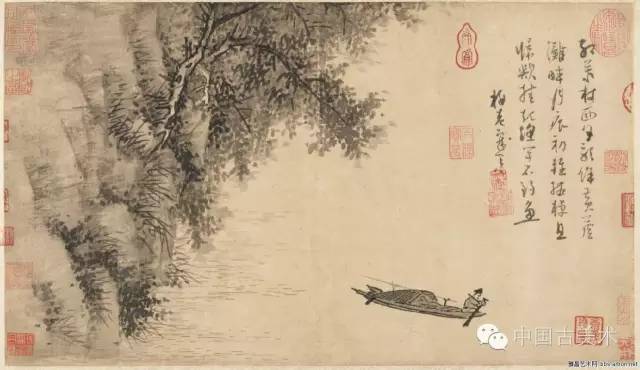

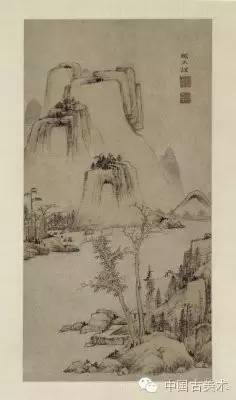

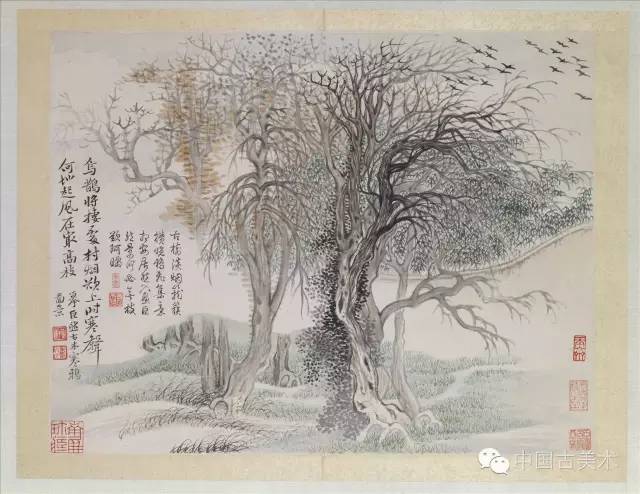

元 吴镇渔父图轴

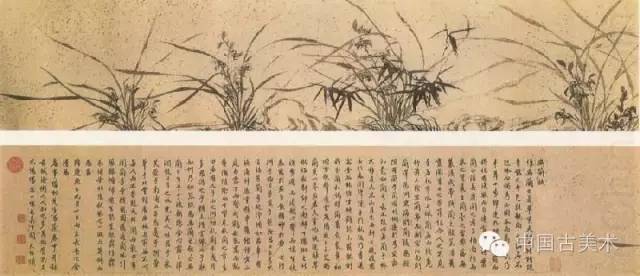

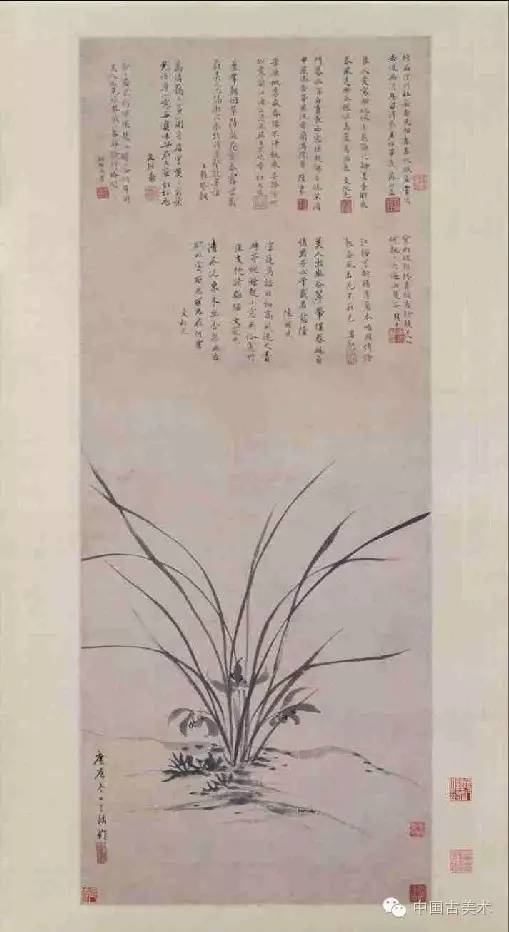

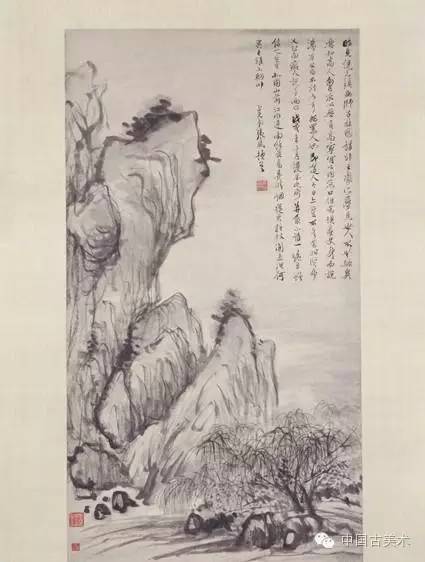

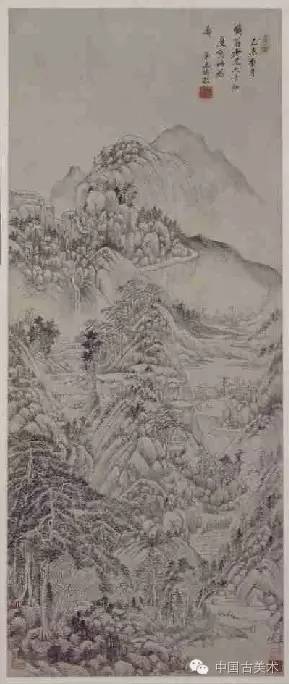

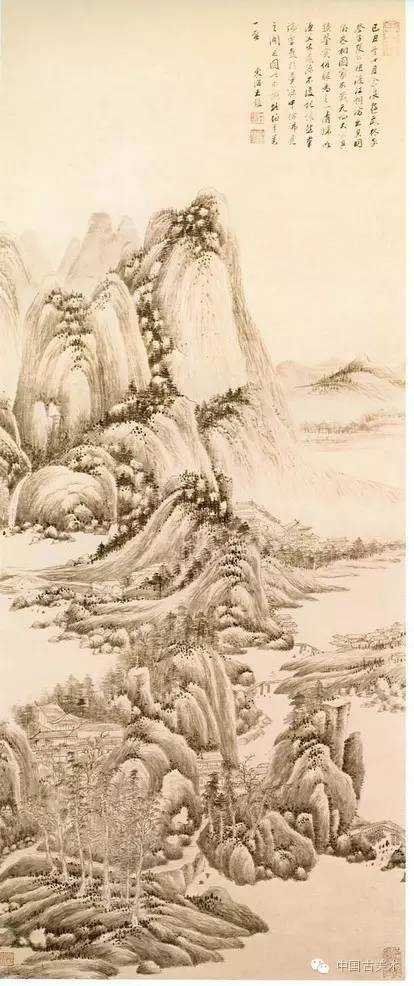

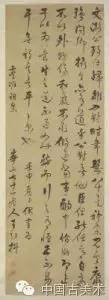

元 迺贤行楷书南城詠古诗帖 明代 是中国书画史上承上启下、流派纷呈的重要阶段。其书法绘画继承了宋元传统,在创作理论和表现技法上都取得了较大发展,并出现了以地区为中心的艺术群体,展现出丰富多彩的艺术面貌。明早期书法以“三宋”草书和“二沈”的“台阁体”楷书为代表;绘画则以戴进、林良等人粗犷纵肆的“浙派”、“院体”风格主导画坛。明中期以后,吴门(苏州)地区成为书画创作的中心,吴宽、王宠等人在书法上摆脱“台阁体”束缚,“吴门四家”以清雅淡丽为主的文人画风代替了宫廷“院画”;而陈淳和徐渭在写意花鸟画方面的创新丰富了绘画的表现形式与笔墨内涵。明晚期董其昌完善了书画创作理论,成为文人书画的集大成者,对当时及清代影响颇广;同时,“松江派”的赵左、沈士充,杭州的蓝瑛、陈洪绶,均能领袖一时,自具风貌,为明末社会动荡中的艺坛增添了一抹亮色。 明代精品

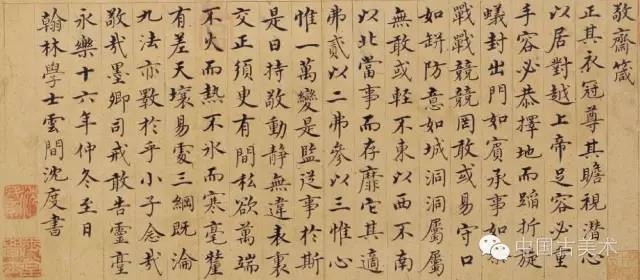

明 沈度楷书敬斋箴页

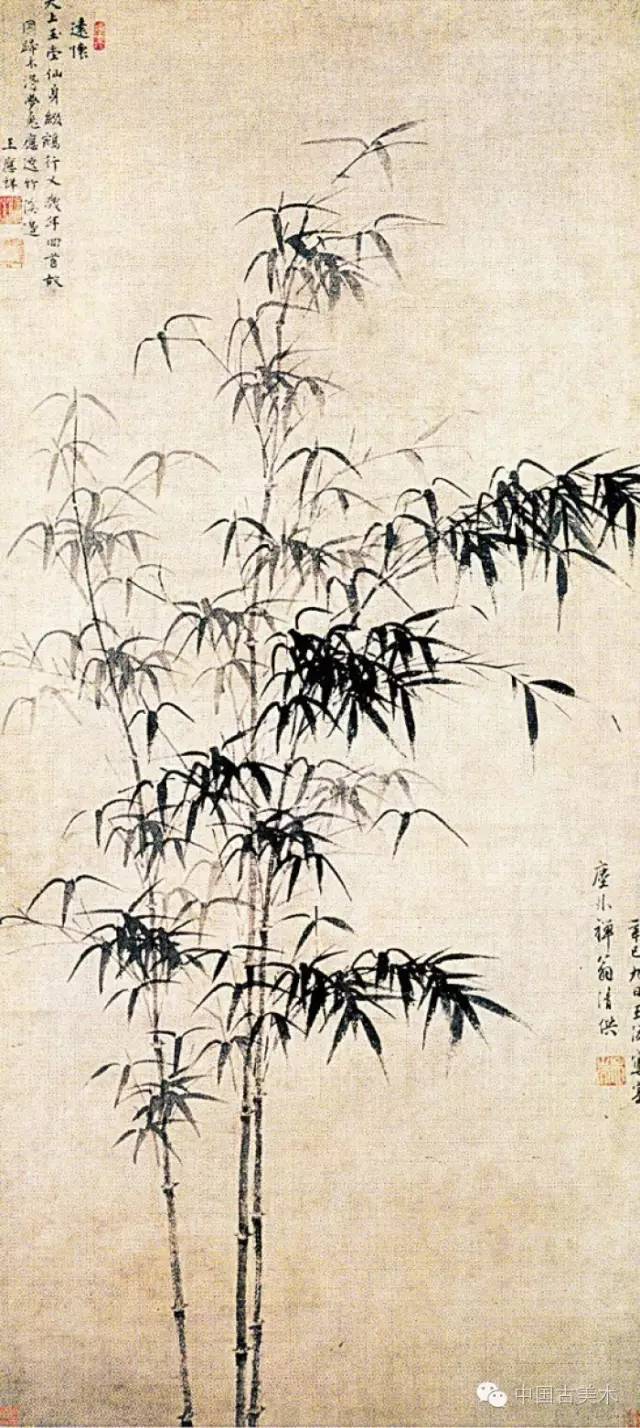

明 王绂墨竹图轴

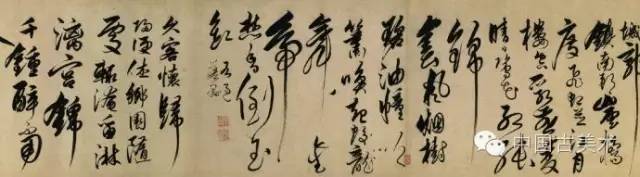

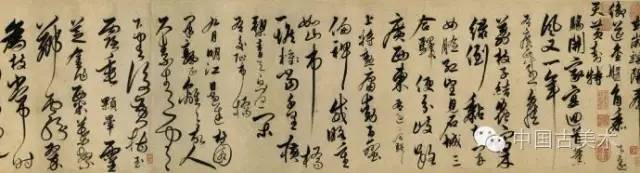

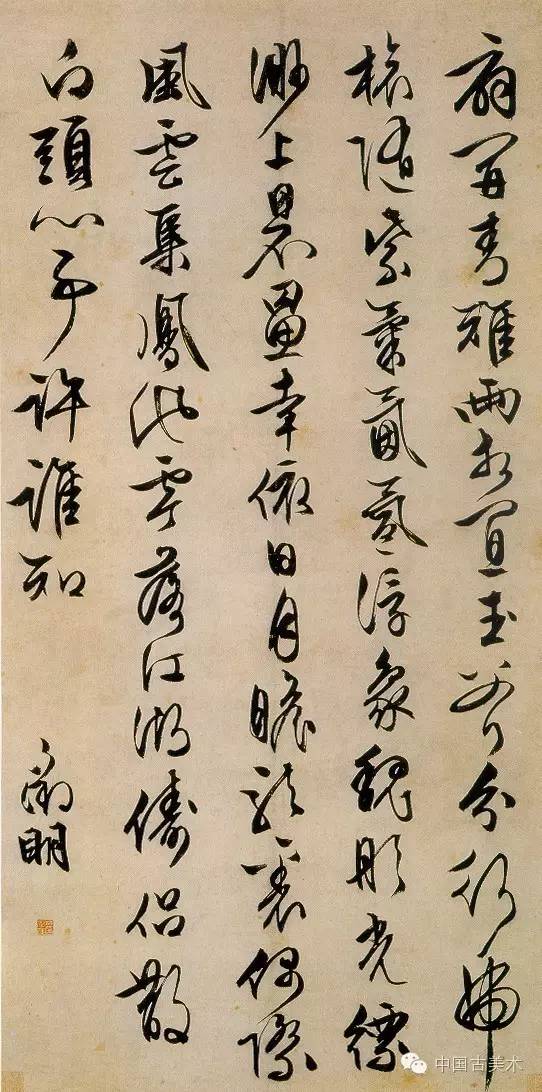

明 解缙草书自书诗卷

明 杜琼山水图轴

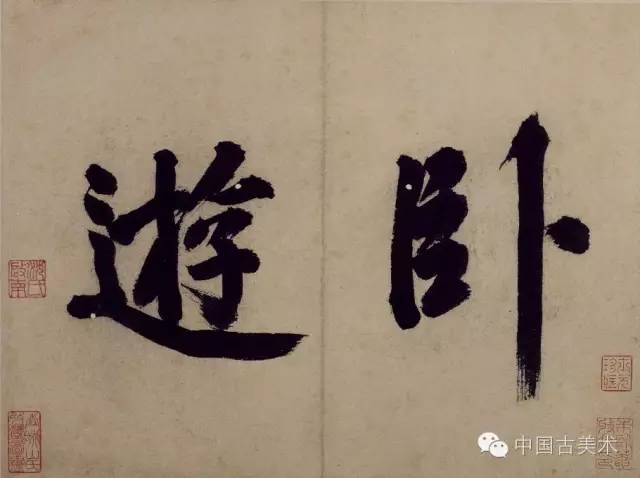

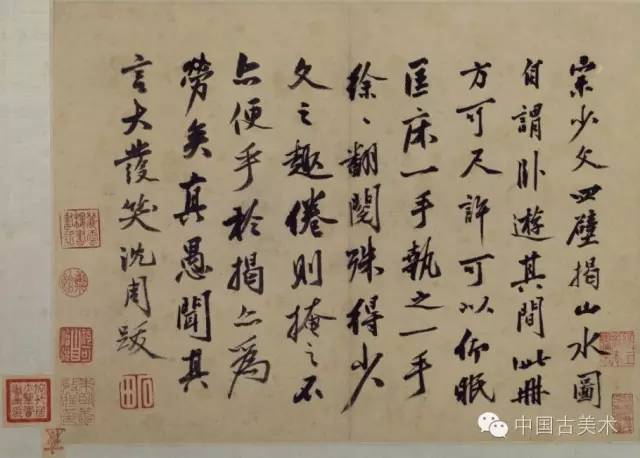

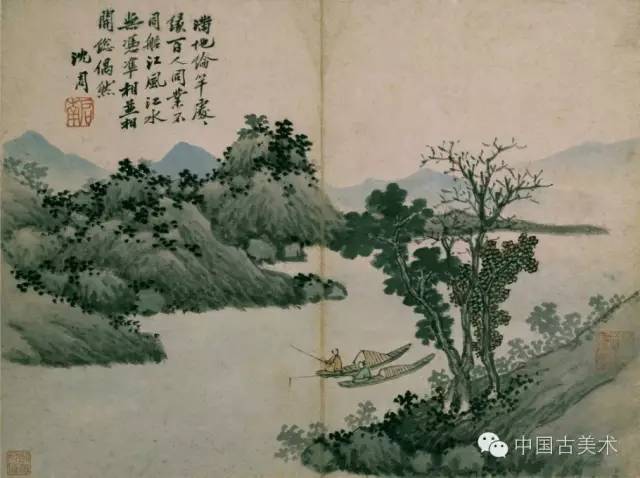

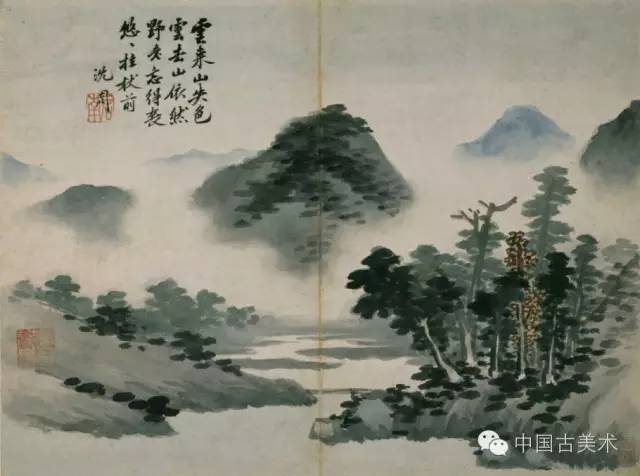

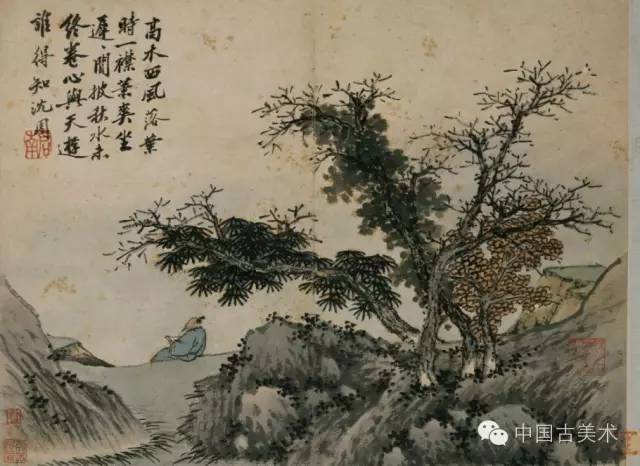

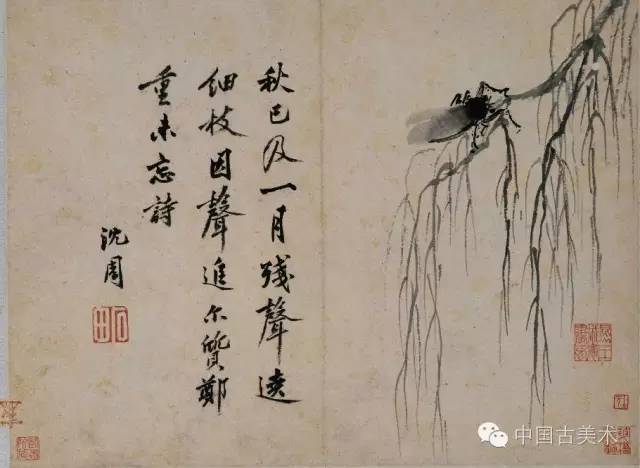

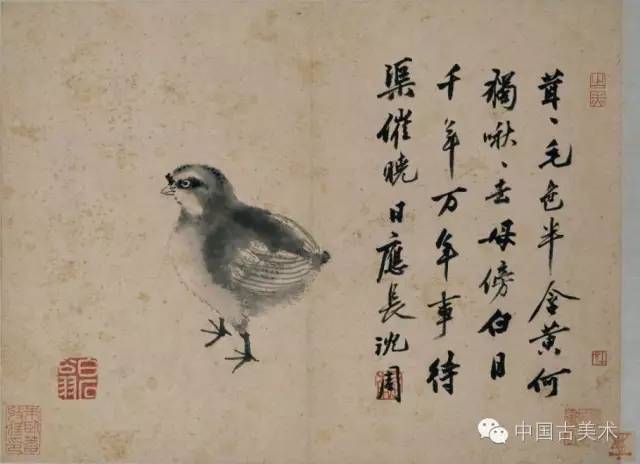

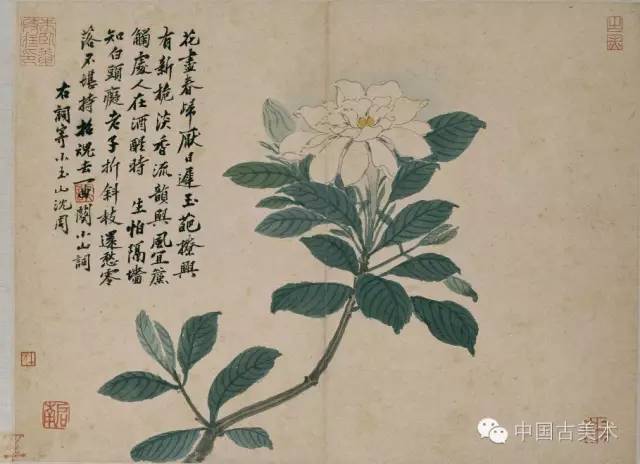

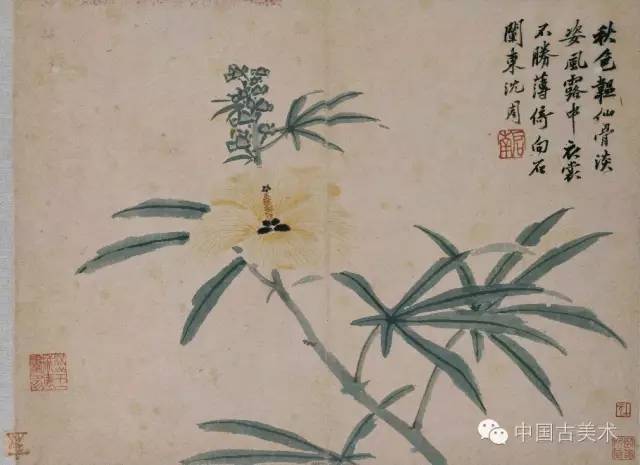

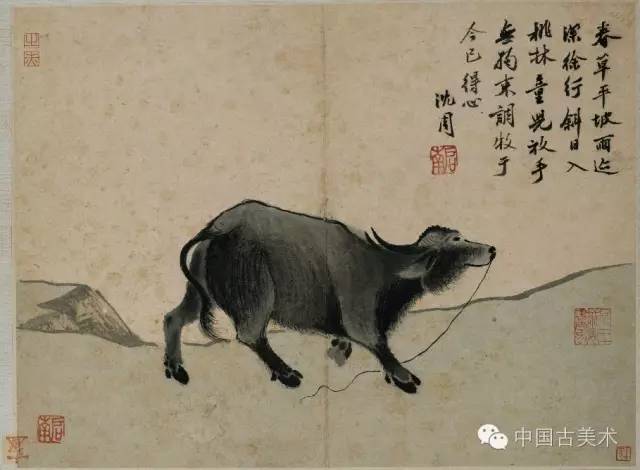

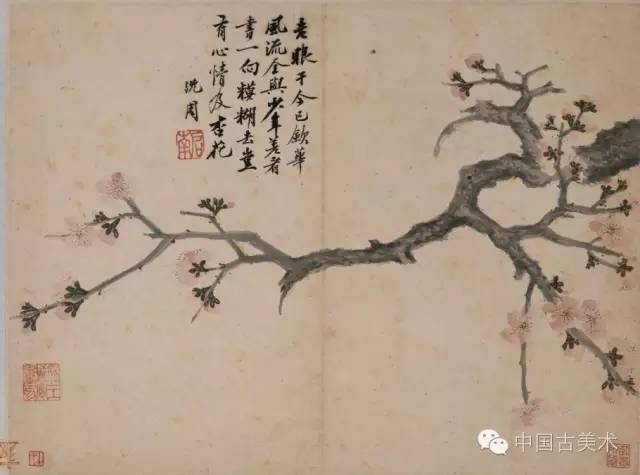

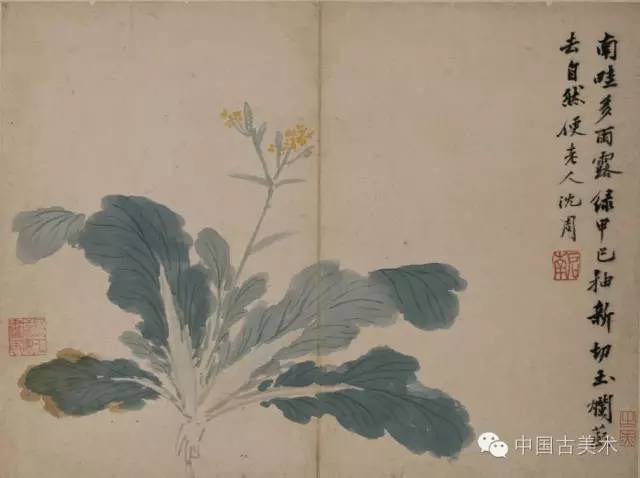

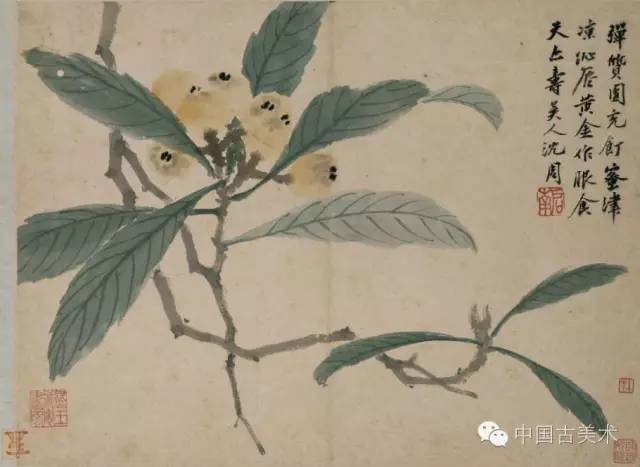

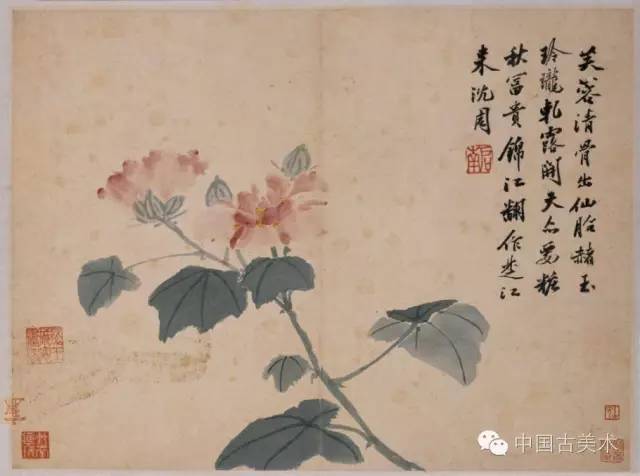

明 沈周卧游图册

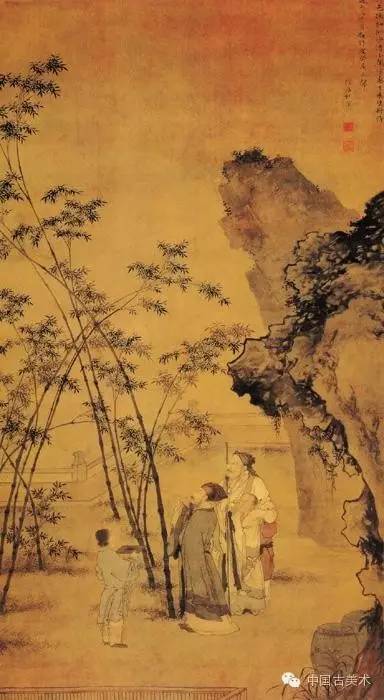

明 杜堇题竹图轴

明 文徵明行书七律轴

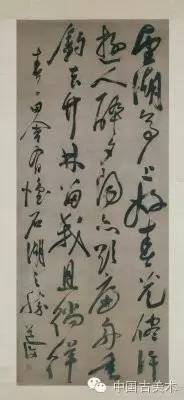

明 陈道复草书七绝诗轴

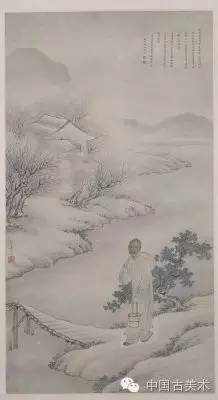

明 谢时臣策杖寻幽图轴

明 仇英莲溪渔隐图轴

明 文伯仁万壑松风图轴

明 周天球墨兰图轴

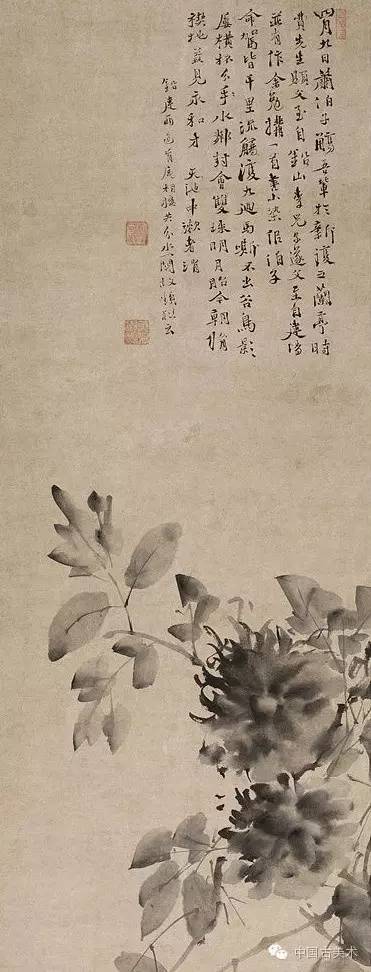

明 徐渭水墨牡丹图轴

明 顾正谊江岸长亭图轴

明 丁云鹏三教图轴

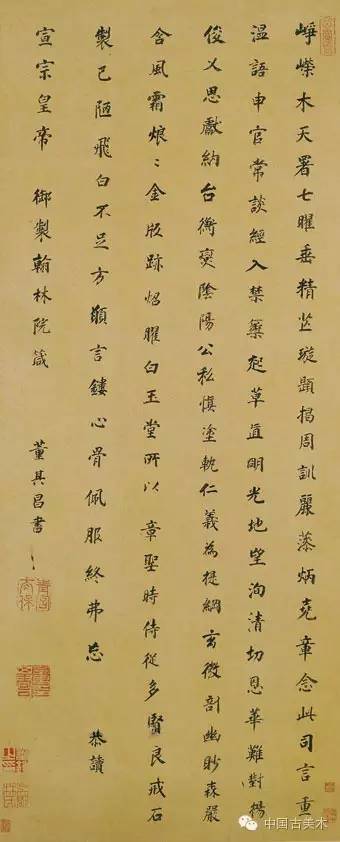

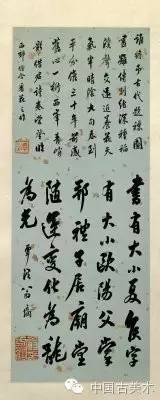

明 董其昌楷书恭读翰林院箴轴

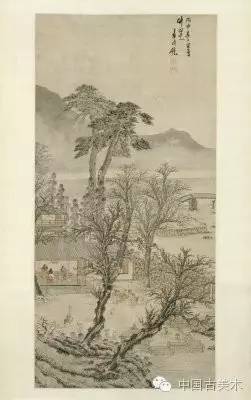

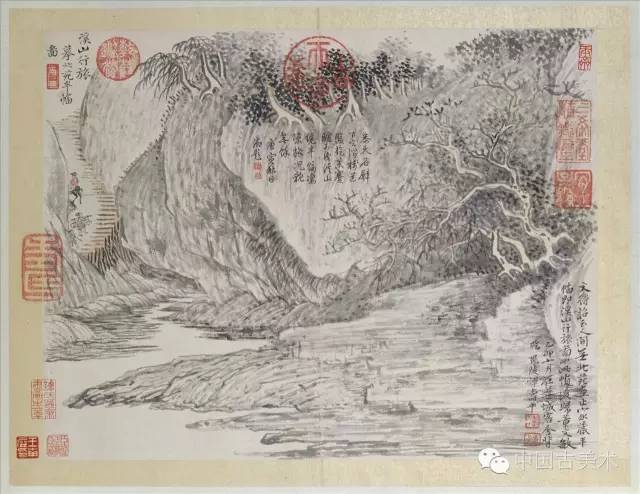

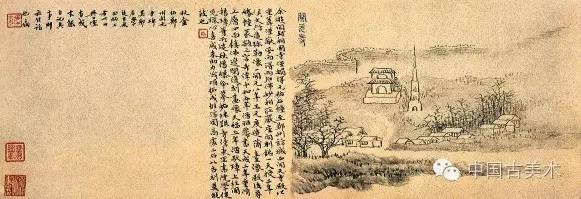

明 董其昌关山雪霁图卷

明 袁尚统岁朝图轴

明 尤求品古图轴

明 黄道周行书途中见怀诗轴

明 陈洪绶童子礼佛图轴

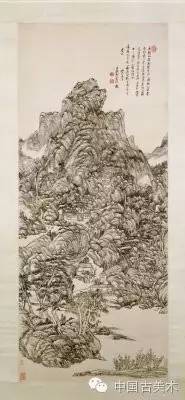

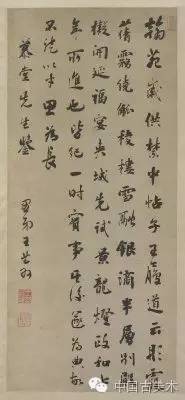

明 张风北固烟柳图轴 清代书画 在传承与创新中形成繁荣局面。清初王铎、傅山等书家承袭明末书风,以雄奇迭宕的挥写表露孤傲愤世的遗民心态,“康熙四家”清劲秀润的书风则承续着董其昌的遗韵;绘画上“四王吴恽”以摹古集大成而居画坛主流,“四僧”、“金陵八家”及“黄山画派”等则以自然为师而开辟山水新境界。清中期盛行崇古立新之风,刘墉、翁方纲等力追晋唐而带来帖学繁荣,邓石如、伊秉绶等则以金石文字入书而渐开碑学之风;宫廷绘画以西画技法丰富中国画的表现形式,“扬州画派”又以张扬的个性为画坛注入活力。晚清书坛碑学愈盛,以何绍基、赵之谦、吴昌硕最负盛名;“海上画派”和“岭南画派”则以雅俗共赏的画风拉开近代绘画之帷幕。 清代精品

清 王时敏山水图轴

清 王鉴四家灵气图轴

清 王翚仿巨然烟浮远岫图轴

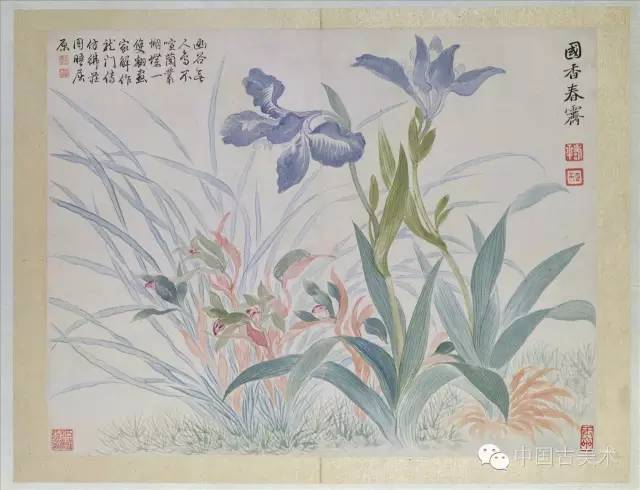

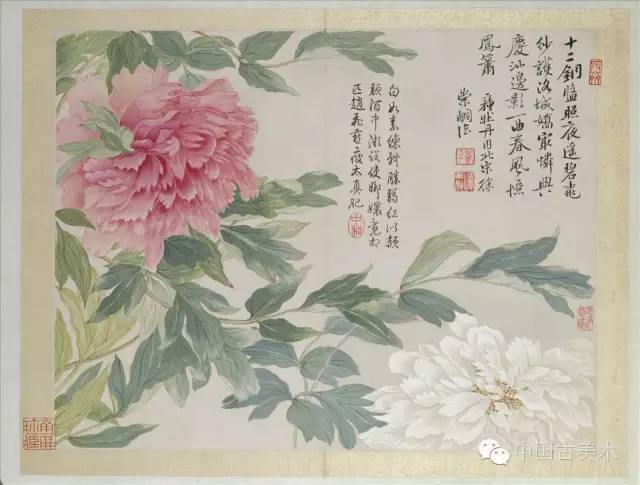

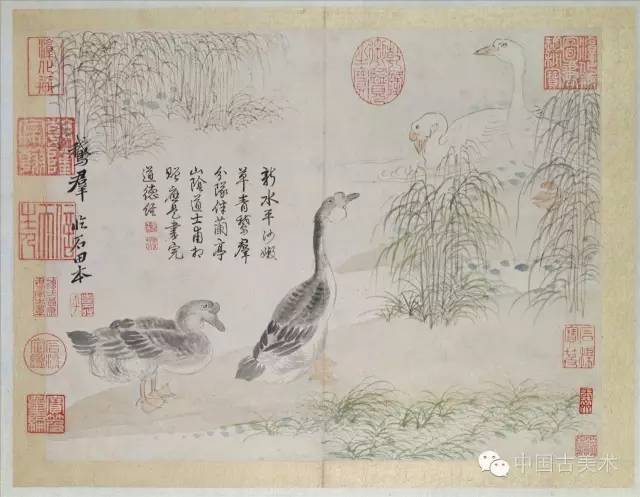

清 恽寿平山水花鸟图册

清 王原祁仿黄鹤山樵山水图轴

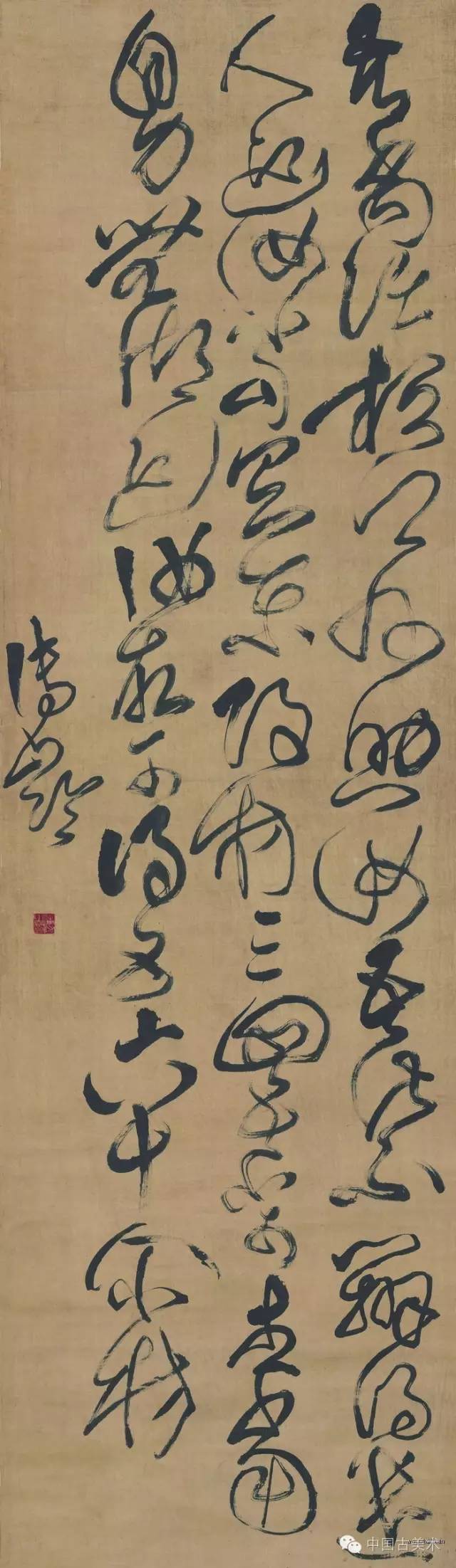

清 傅山草书临大令帖卷

清 王弘撰草书录语轴

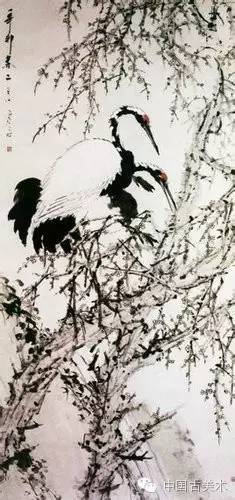

清 虚谷梅鹤图轴

清 梅清黄山天都峰图轴

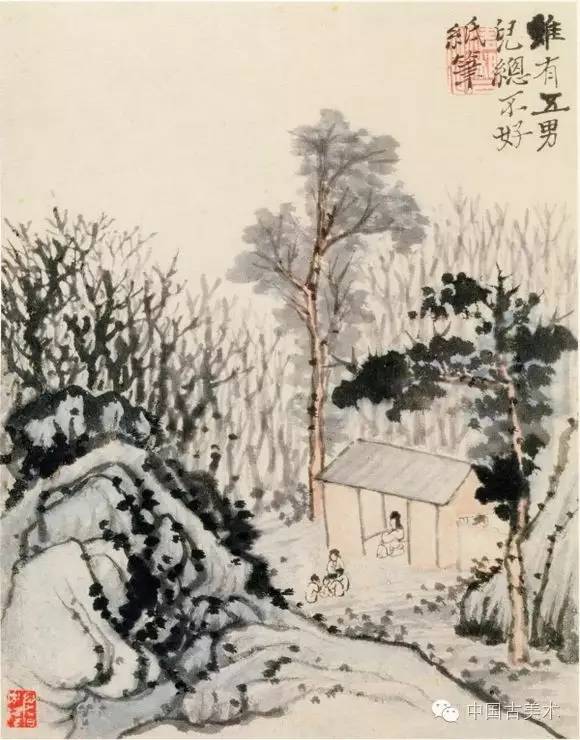

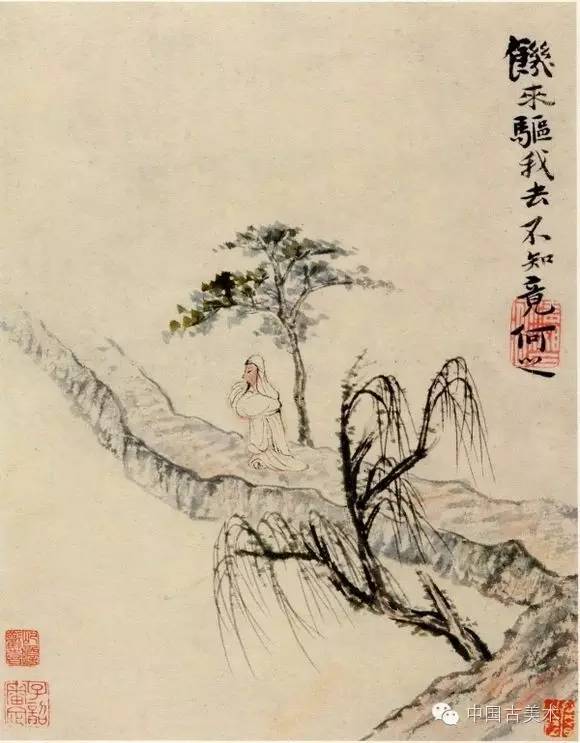

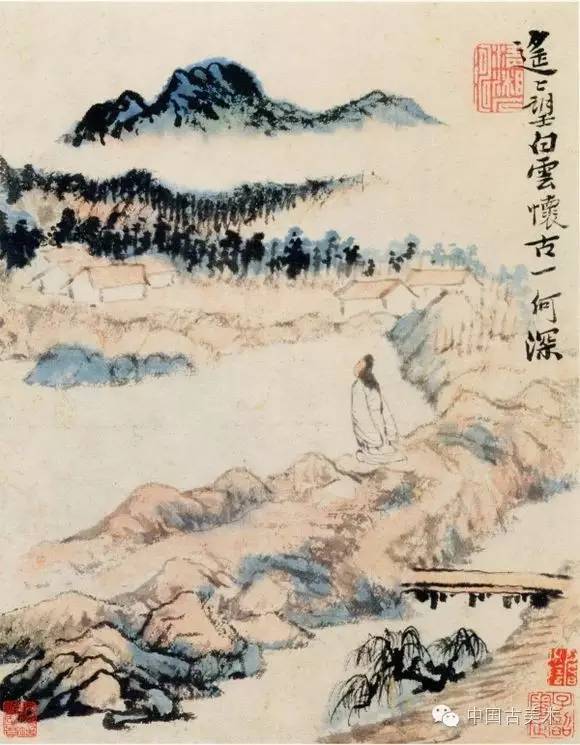

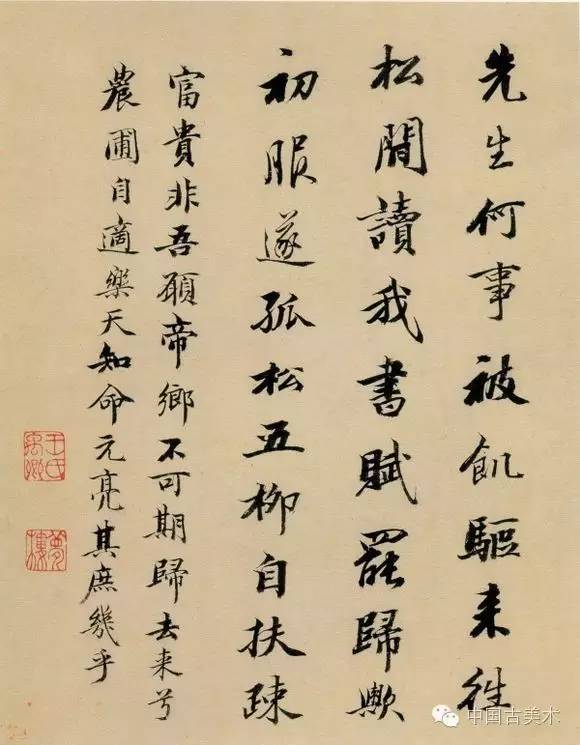

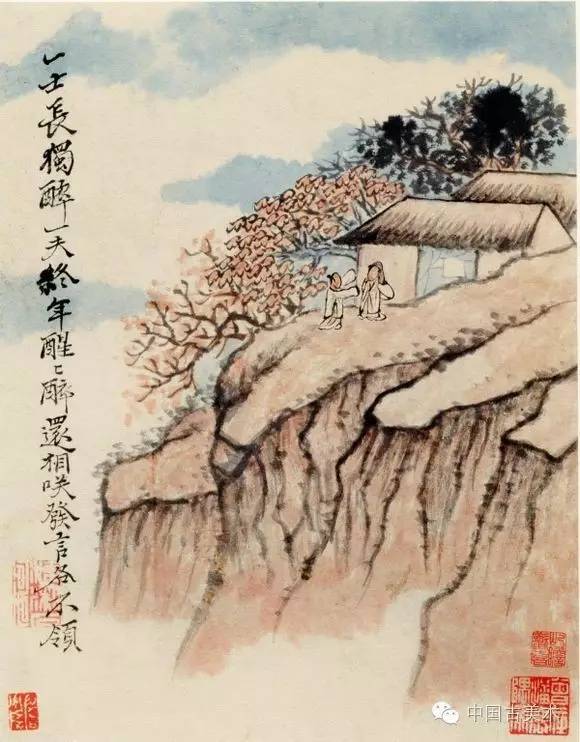

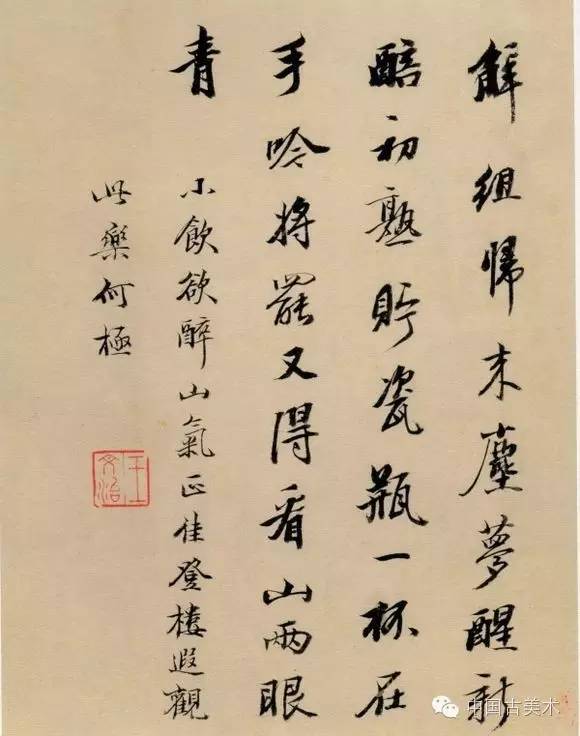

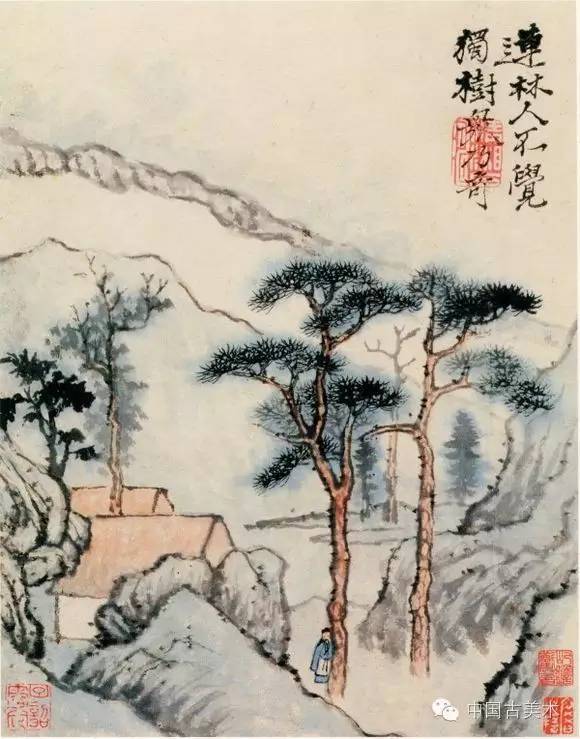

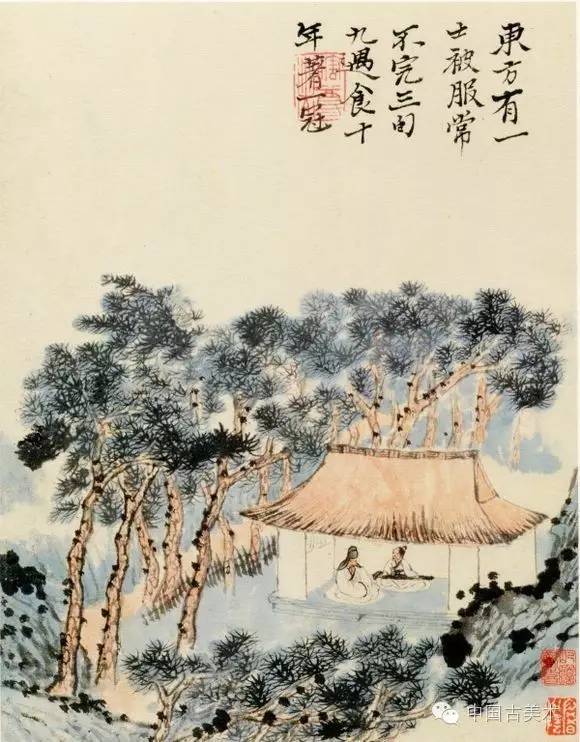

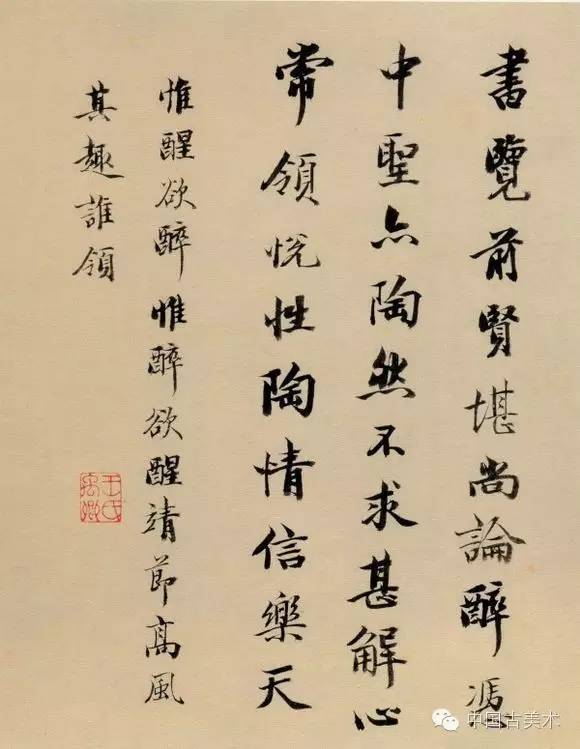

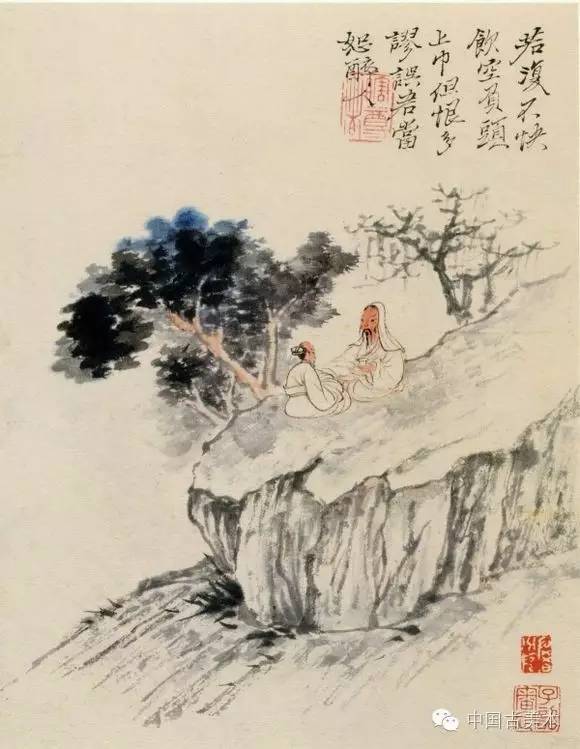

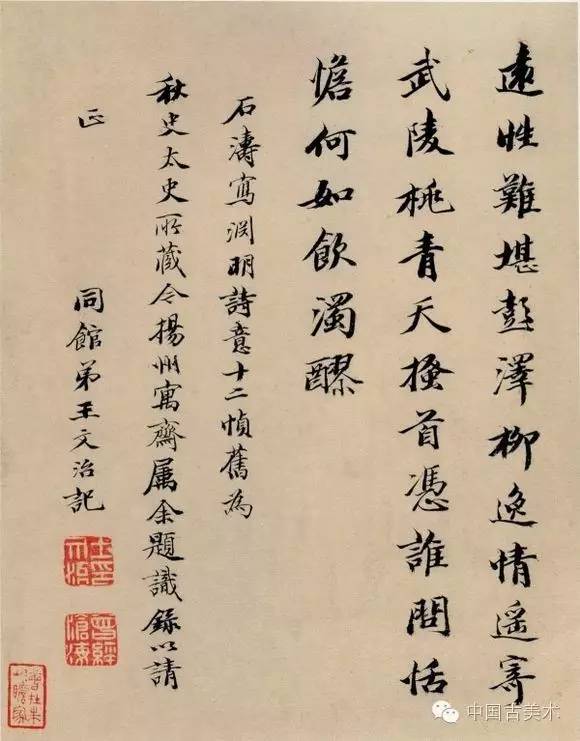

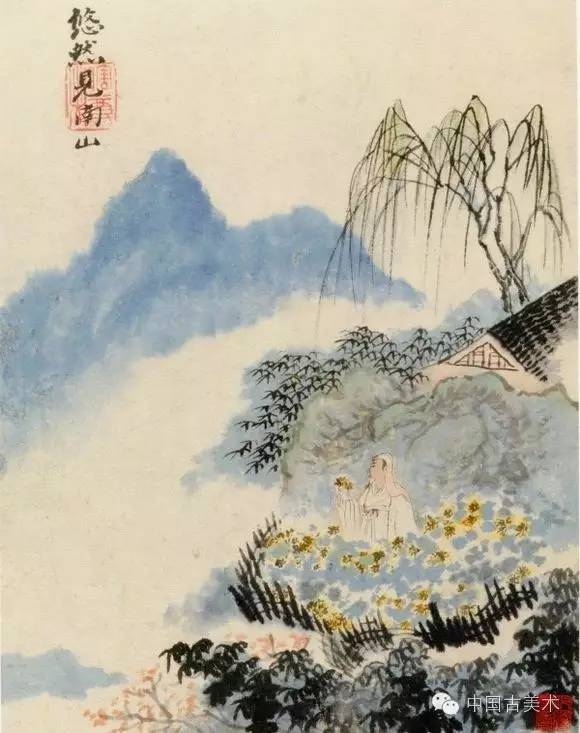

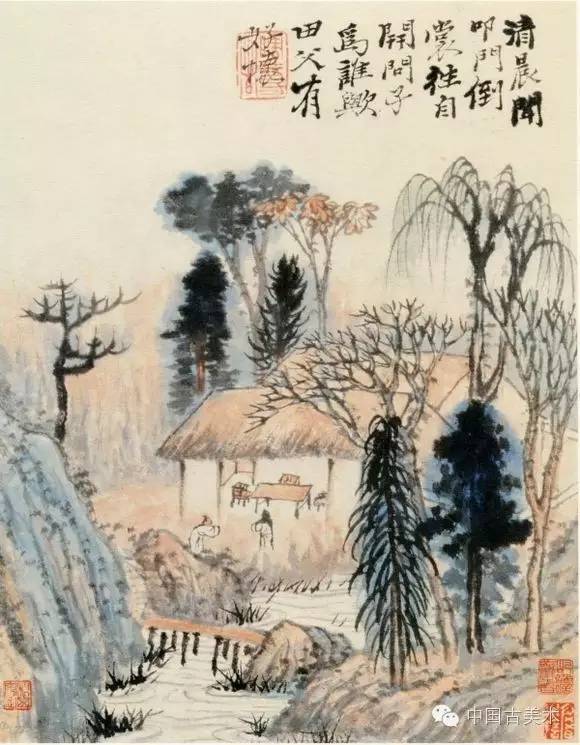

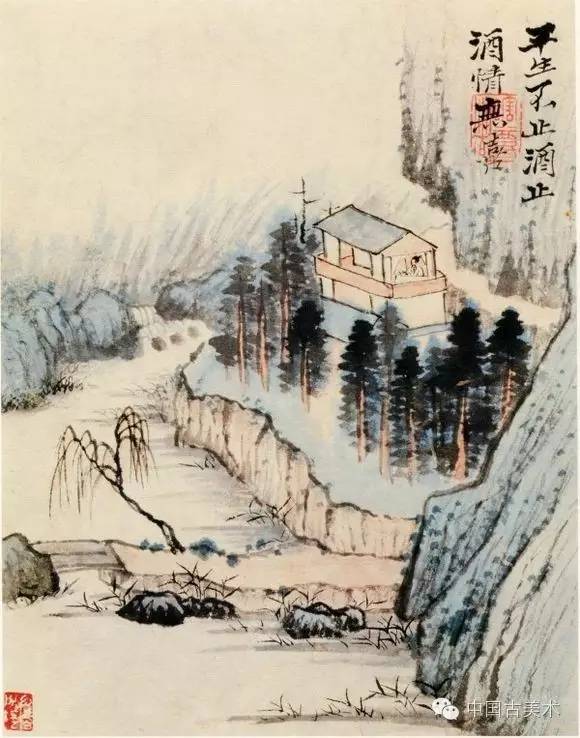

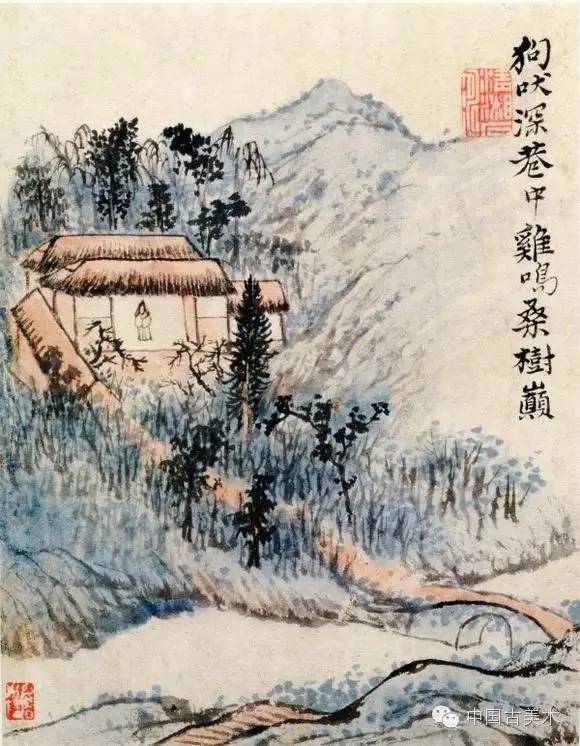

清 石涛陶渊明诗意图册

清 朱耷秋林独钓图轴

清 陈枚万福来朝图轴

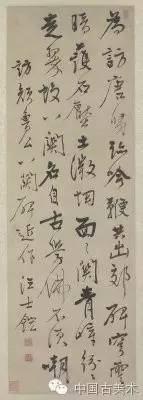

清 汪士鋐行书访颜鲁公八关碑近作轴

清 万经隶书七绝诗轴

清 袁江山水楼阁图轴

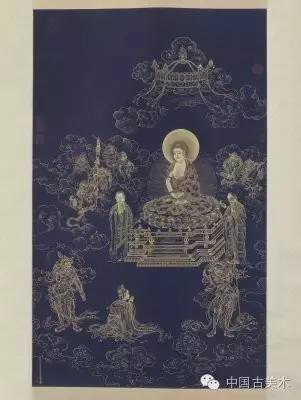

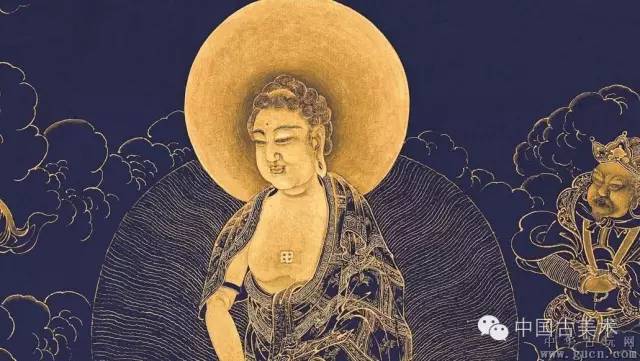

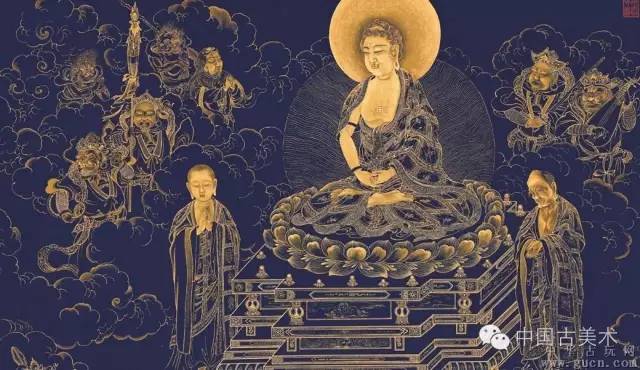

清 丁观鹏无量寿佛图轴

清 金农行书游禅智寺诗轴

清 罗聘药根和尚像轴

清 翁方纲行书诗文轴

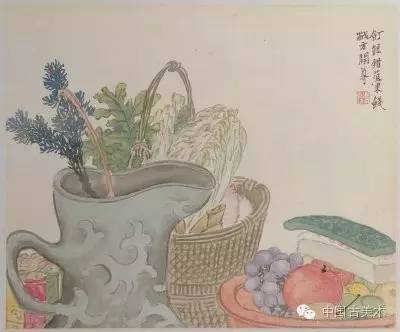

清 华冠余世苓菽水图轴

清 黄易嵩洛访碑图册

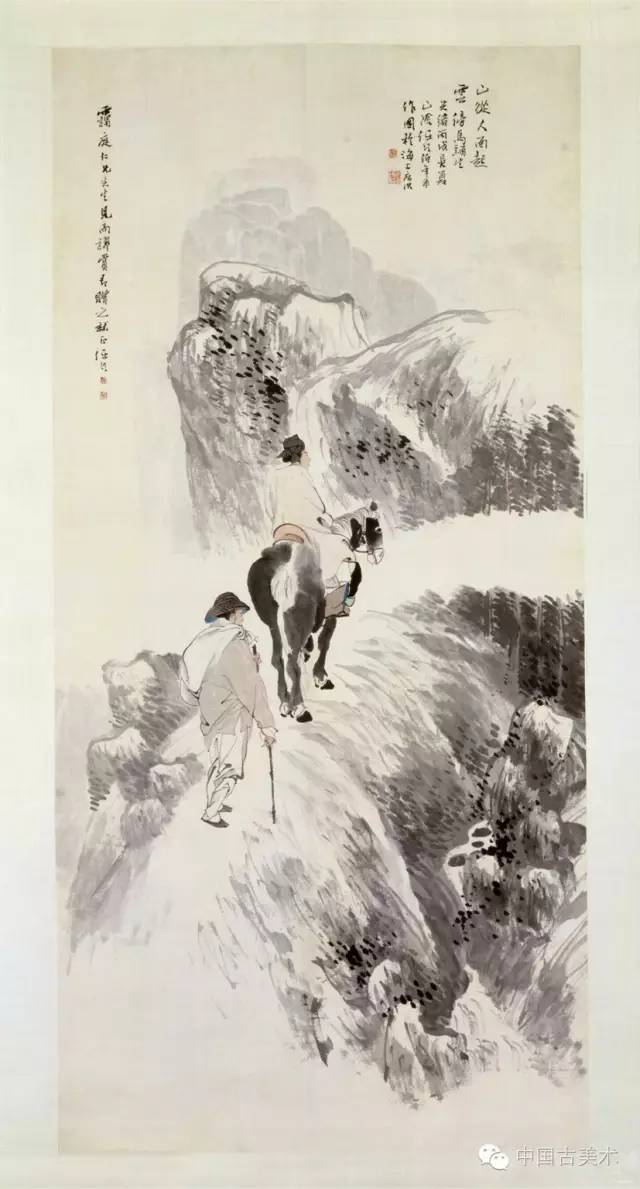

清 任颐云山策马图轴

清 王芑孙行书诗轴

清 阮元隶书七言联

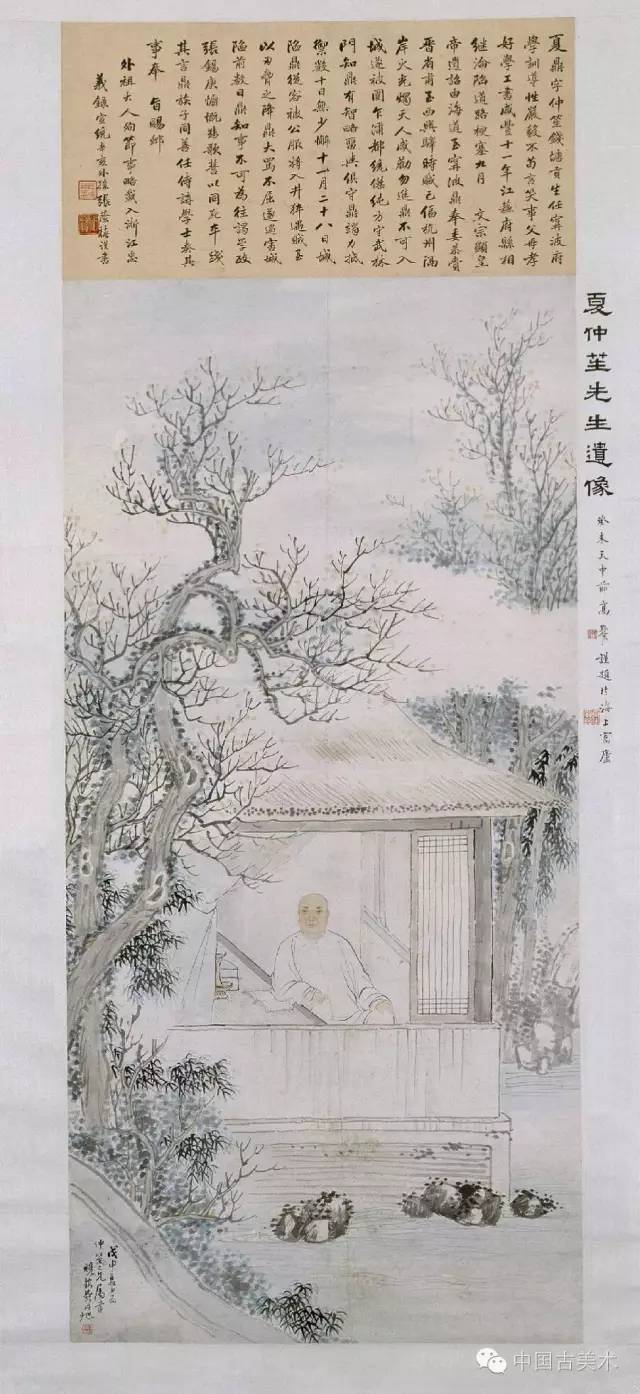

清 费丹旭夏仲笙像轴

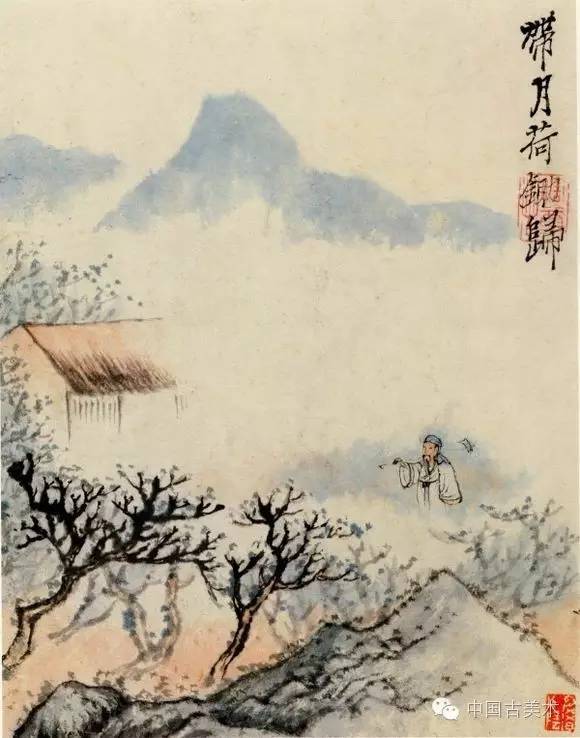

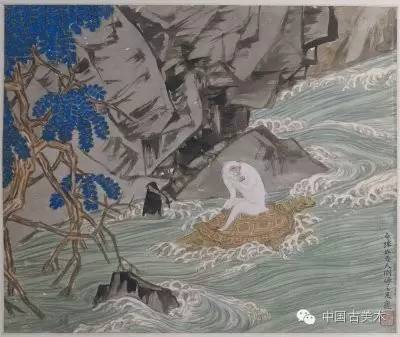

清 任熊姚燮诗意图第一册

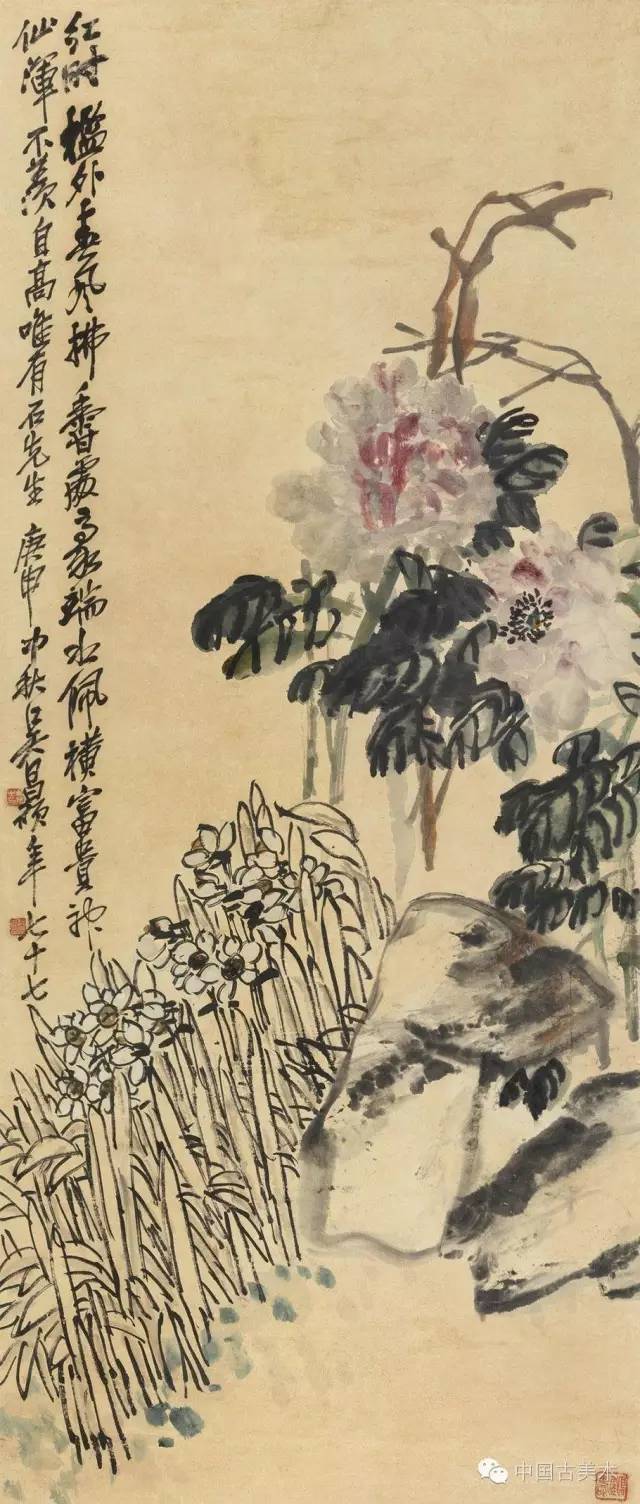

清 吴昌硕牡丹水仙图轴

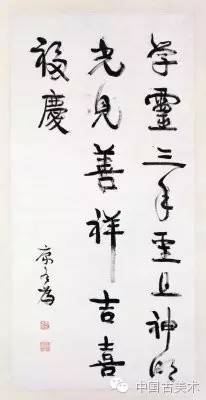

清 康有为行书轴

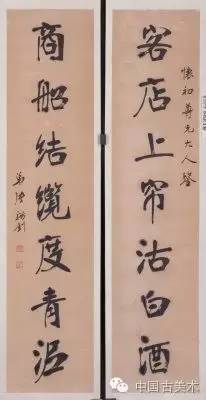

清 张裕钊行书七言联

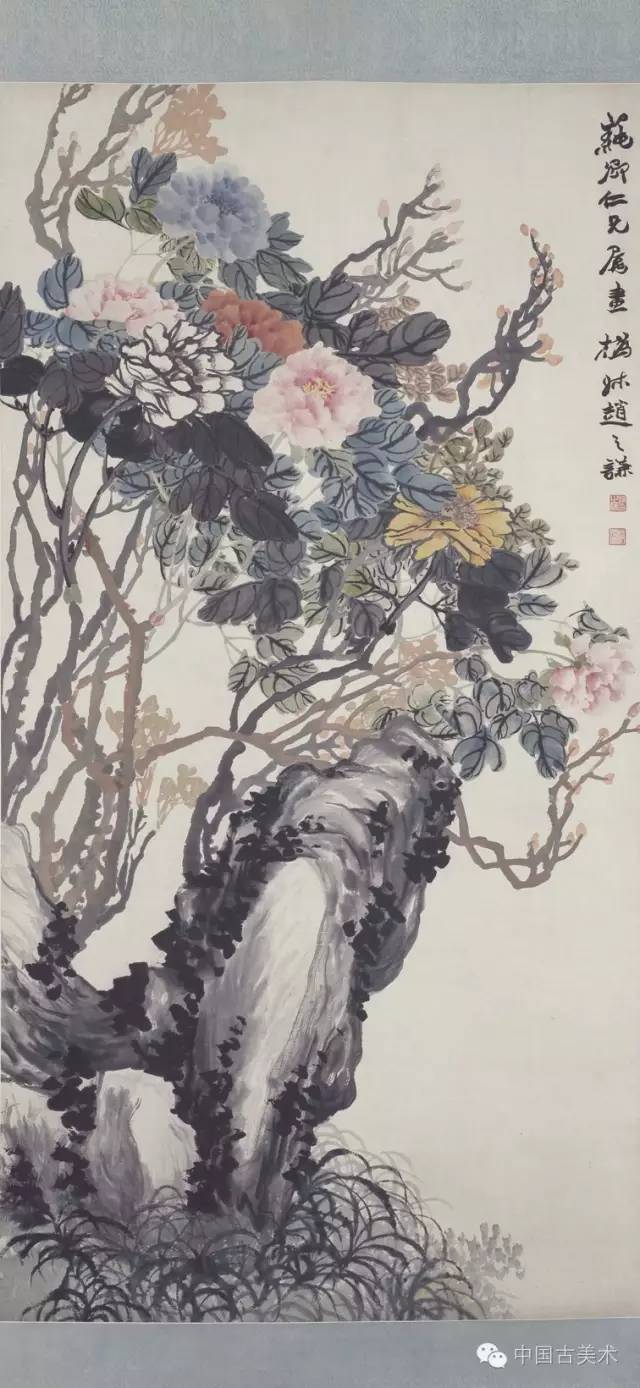

清 赵之谦牡丹图轴返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】