| 盘点衡水市的历史名胜古迹 | 您所在的位置:网站首页 › 邯郸市的名胜古迹 › 盘点衡水市的历史名胜古迹 |

盘点衡水市的历史名胜古迹

|

安济桥,衡水安济桥又名衡水石桥或衡水老桥,衡水安济桥,位于河北省衡水市桃城区胜利东路,东西横跨滏阳河上。

宝云寺,位于衡水市区西南的旧城村东。 宝云寺内有一塔,高36.5米,塔体为八面棱锥体砖木结构,自四层以上四面有门,塔的各层建筑风格各异,或成鸳鸯斗拱,或成梅花斗拱,雄浑古朴,气势磅礴。若登塔顶,需有一定的勇气,因为每登一层都要绕塔沿半圈,找到另一侧的入口。该塔原在宝云寺内,因此称宝云塔。明朝永乐十三年(1415年),因洪水淹没县城,故将县城由旧城村迁至今址,宝云寺亦随城一起搬迁。但寺虽迁,塔未动,一直在原址耸立。该塔在绿树掩映下,巍然高耸,蔚为壮观。

唐代著名经济学家孔颖达衣冠冢,位于衡水市前马庄村西300米处(现衡水中心大街与大庆路路口北200米西侧),现存墓地封土高1.5米,竖有民国九年的 墓碑,碑上刻“唐祭酒赠太常卿孔颖达先生”。1983年7月23日定为河北省重点文物保护单位。 孔颖达(574——648),字仲远,唐代著名学者。死后赠“太常卿”,封号“孔宪公”,今衡水市人,孔子的后裔。隋达业初年,孔颖达举明经高弟,授河内郡博,唐武德年间由文学拔学士升为国子博,在贞观年间,一直深受李世民的器重,又升为国子司业、太子右庶子、国子祭酒等职。曾与魏征合编《隋书》。主编《五经正义》等书,并为太子编写《孝经义疏》,作为教育太子的教材。《五经正义》180卷,博采百家之长,论著清晰,义理通达,唐太宗把它定为 科举取士的范本。贞观二十二年,孔颖达病死,陪葬昭陵(唐太宗的墓),此墓为他的”衣冠冢”。 衡水下属县市

景县“封氏墓群”,又名封家坟,俗称“十八乱冢”,中国北魏至隋代门阀士族封氏家族墓地。位于河北省衡水市景县前村乡后屯村北一带。现墓群保存有封土的尚有15座,最大者高约7米,墓群占地面积2000余亩。

景县“开福寺舍利塔”,原名“释迦文舍利宝塔”,俗称“景州塔”,位于中国北部河北省景县旧城内西北角,是早已废圮的开福寺内的主要建筑之一。该塔建于北宋元丰三年(1080年),砖砌楼阁式双套筒结构,八边十三层,底边长6.31 米,塔高63.85 米,塔内梯道为穿心式结构,每层辟4个门洞,另外四面做砖雕盲窗。塔身为清水砌砖,塔檐下施五铺作斗拱,上承叠涩出檐。塔刹由砖砌仰莲基座、相轮、葫芦组成。开福寺舍利塔内有佛经、佛像及金银珠宝等物。 千年古塔,备经风雨。齐隋重修后,宋、金、明、清、民国都有所修葺。经省古建筑学家,现存宝塔为宋代风格。建国后,有四次维修。1973年春维修时,在塔顶铜葫芦内取出明朝木版佛经3套,释迦牟尼卧式涅铜佛像1尊,随即放入《毛泽东选集》1-4卷。舍利宝塔,高大挺拔。建筑精美,深受历代游人赞赏,多有登临赋诗者。清乾隆十三年(1748年),乾隆帝曾到此游览,留诗二首。

“高氏墓群”

故城县的“庆林寺塔”,位于河北省故城县县城郑口西南的饶阳店村东。庆林寺塔系用青砖砌成,坐南朝北,平面为八角形,下为塔座,塔身高六层, 为楼阁式砖塔,总高35.67米,建筑面积165.2平方米。

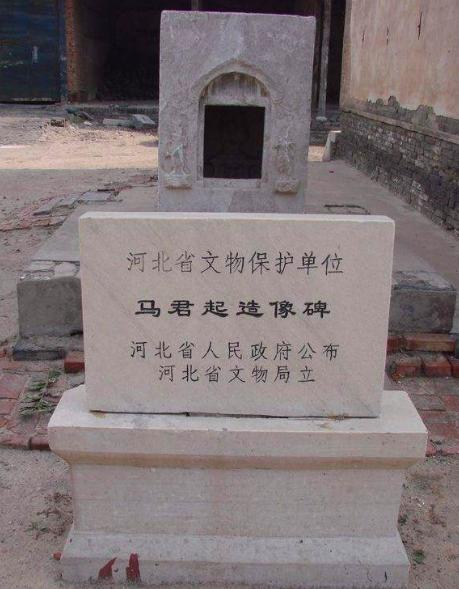

深州市的“马君起造像碑”,全称为“马君起造石浮图碑”。“浮图”在这里指佛像。系唐代仪凤四年(公元六七九年)马君起为死去的父母所造。该碑现存于河北省深县文化馆

“大冯营汉墓”(即李佐车墓),据传说为汉代李左车墓,位于河北省衡水市深县大冯营村西北一公里处.墓冢原高10米左右,现存封土高约1.5米,长宽各30米,面积900平方米.在墓冢南面150米处,呈半园形状分布着五个土冢;各土冢相距80米,分别长150米,宽50米,高约5米,均呈椭圆形.

“深州盈亿义仓”,义仓是旧时中国各地储粮备荒的一种社会习俗。隋唐已有。深州盈亿义仓简称义仓,是一清代建筑群体。南北长56.13米,东西长58.82米。分为东西两院,东院为办公区,由北向南依次坐落着门庭、东西厢房、宴休堂四座建筑,围合成一个小四合院。

枣强县的“董仲舒石像”,于旧县村西几十米处。坐式,双手捧一笏板,高2.5米,重约4吨。像前左右各有一聋男哑女守侍,庙前有一石碑。像背后刻有:“明万历三十六年十月旧县村施财弟子管正尊韩安辅妻姚氏”。1946年土改时,庙被拆除,石像置于露天。:“文革”中“批林批孔”,又被推倒,鼻面和笏板多处被损坏,石碑移到他处,(后在村内水坑出口水上找到)

安平县的“东汉壁画墓”,亦称“逯家庄壁画墓”。东汉晚期壁画墓葬。全国重点文物保护单位。位于河北省安平县逯家庄。1971年进行发掘。墓中有“惟熹平五年”的题记,可以协助判定墓葬年代,,墓葬为一座大型多室砖墓,前室四壁上绘有车马出行图,共绘出马车80余乘。耳室壁画表现墓主的属官和宅院建筑等,其中一座大型多院落建筑可能是坞堡。墓主可能安平东汉壁画墓壁画内容中西汉时常见的升仙内容已经消失,表现出东汉壁画墓内容在向表现墓主生活的东汉常见格式转变,具有一定的断代意义。

“冀州旧城址”,位于冀州镇北关村一带,西至前赵村,北至后赵村,是汉代冀州古城西北面的一段土城墙,从东北向西南延伸,总长4500米,分布面积225万平方米,最高处8米,底和顶最宽处分别为30米和10米。沿汉城址西、北面的沟渠为原城的护城河。

“西元头汉墓”,座落在旧城西1公里,西元头村北约1000米的农田中。封土高5米,东西长40米,南北长31米,占地面积1240平方米。据旧志记载:“西元头村东北有元渤海郡吴泽世庆墓志,孙郑李村南有老娘墓、元东陆先生冯复墓碑。”当地群众将此墓俗称为袁绍的“四女坟”。此墓曾于1968年在封土的西南角挖出一道墙口,后被县政府部门制止,并将墙口埋好。1981年上半年存有动土现象,破坏不严重,封土基本完好。

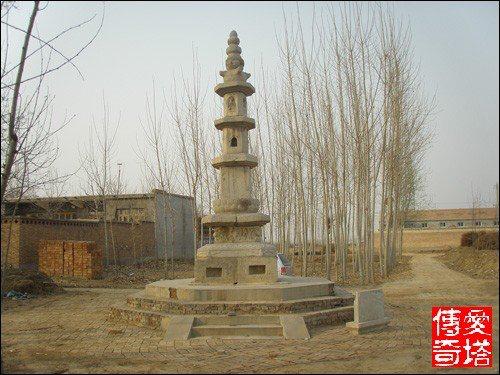

西堤北石塔,亦称震雹塔,位于冀州市门庄乡西堤北村,距县城越30公里。 石塔高约8米,全部以青石砌成,分为三层,基座四方形,四面有浮雕图案,雕刻精美,方形塔身置于莲座之上,塔檐为八角形,顶部葫芦形塔刹较大,高约1.5米。

“常庄汉墓”,座落在冀州镇常庄村北300米,当前在冀州县城迎宾大街以东,长安西路以北(东迎宾大街进入长安小区直行即到)。封土高8米,占地面积2565平方米。原来有大小两个土冢,小冢于1958年平整土地时平除。此冢有三种传说:一是袁绍的蓄粮冢;二是张耳之墓;三是“九女坟”。据冢附近出土的破砖碎瓦分析,此冢可能是古墓。此墓始建年代,无记载可查,有待于进一步考证。武邑县“中角汉墓”

枣强县的“侯冢古柏”,张秀屯乡侯家村有一株古柏,柏树龄有600多年,树高约30米,胸径0.95米。30米高的树干笔直,树干上下粗细基本相同。 据《枣强县志》记载“侯冢古柏,本县人称之为松,位于侯冢村东南隅,胸径1.2米,高18米左右,挺拔无弯,无洞无裂,上下几乎一般粗,树冠呈伞状,各枝干均匀分布于四周”,因不见其有“松落儿(树果)”,考证为桧柏之雄株。树南侧,倒卧着一通石碑,上书六个隶书大字“天下第一圣地”,据记载,明洪武年间,树下曾建有一庙一碑,记录着当时栽树的经过。

安平县的“圣姑庙”,相传是汉光武帝修建,是方圆百里最大的庙宇建筑。元代大德十年(公元1306年)在原庙东侧筑高台重建,明、清两代多次扩建而成。据史料记载,“燕赵齐鲁之民,虽千百里之远,致香火者如织”。1945年5月,该庙在抗日战火中遭到毁坏。2012年重新修复,相传圣姑,字女君,为周代末的安平县会沃村人氏,以其智救汉光武帝刘秀和侍奉父母终生不嫁被传颂为忠孝双全的女圣人。 更多精彩内容请下载“青鸟快讯”app进行查看。 青鸟快讯是一款面向县域用户的专注于家乡资讯的生产和分发的平台,更多信息请登陆青鸟快讯app了解。各大应用商店均可下载。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】