| 【全面解读诺贝尔化学奖!】量子点的定义、发现、合成及应用! | 您所在的位置:网站首页 › 路易斯电子论定义 › 【全面解读诺贝尔化学奖!】量子点的定义、发现、合成及应用! |

【全面解读诺贝尔化学奖!】量子点的定义、发现、合成及应用!

|

图 1 2023年诺贝尔化学奖得主:蒙吉·G·巴文迪(Moungi G. Bawendi)(左),路易斯·E·布鲁斯(Louis E. Brus)(中),阿列克谢·伊季莫夫(Alexei I. Ekimov)(右) 1 量子点的定义 量子点这个名字是马克·里德(Mark Reed )在1986 年提出的,用来描述一个完全受限的零维物体,用自上而下的方法定义固体中的量子点。他的团队使用电子束光刻和蚀刻技术对MBE 生长的GaAs/AlGaAs 量子阱进行了图形化,形成了量子点[1] 。布鲁斯对量子点有更细致的定义——直径在1 - 10 nm 范围内的半导体微晶在其电子结构中通常表现出三维量子尺寸效应,被称为量子点或量子微晶[2]。由于其尺寸与激发态电子的轨迹半径相近,载流子运动受限,在较大尺度下相同材料连续的能带转变为准分立类分子能级,因此量子点具有特异的吸光性和在激发后能产生一定波长荧光的特点[3]。简单来理解量子点,可以做个比喻,把量子点比之足球,就如同一个足球比之地球(如图2 )。同时,根据量子力学理论,量子点的性质会表现出诸多与宏观性质不同的特质,比如颜色的变化。

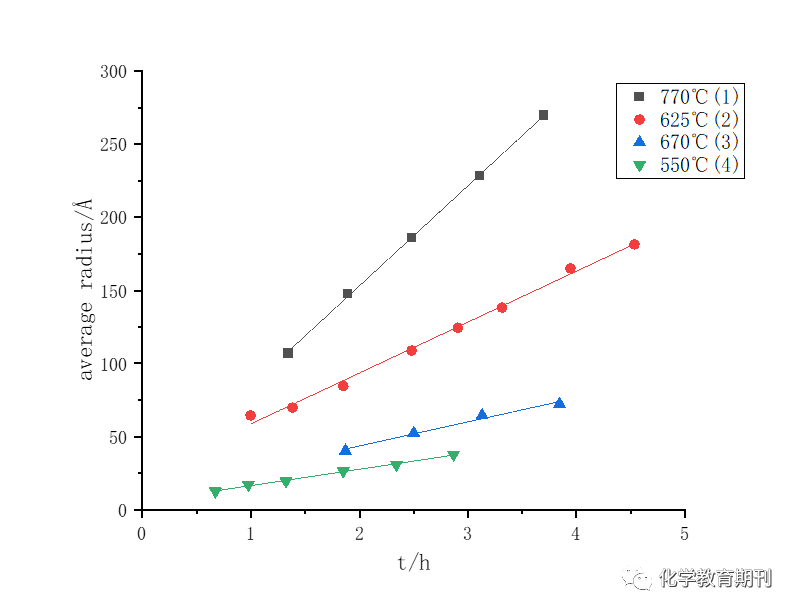

图 2 量子点大小示意图(图片来自诺贝尔官网) 2量子点的发现2.1首次观察到量子尺寸效应 伊季莫夫于1981 年的文章报道了一类具有尺寸效应的新物体的发现和光谱研究——生长在透明电介质基质中的半导体化合物的三维微观晶体[4] 。该篇论文是量子点研究的重要里程碑之一,描述了在半导体微晶中观察到的量子尺寸效应,首次提出了量子尺寸限制对电子能级的影响。因此,伊季莫夫成为了世界上第一个发现量子点的人。 其文章首先描述了微晶生长的条件。微晶生长在多组分硅酸盐玻璃中,合成过程中溶解了浓度约为1 % 的半导体相。在玻璃样品的二次热处理中,由于过饱和固溶体的扩散相分解,半导体微晶的成核和生长发生。图3 为不同温度下CdS 和CuCl 微晶的平均半径随加热时间变化的实验曲线。

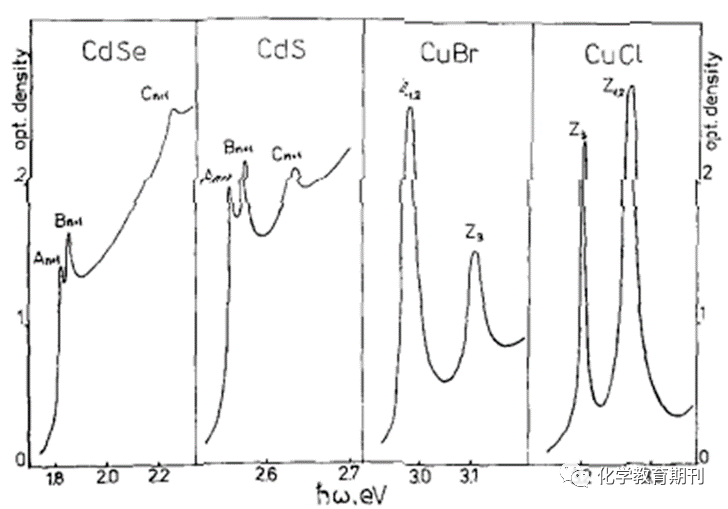

图3 不同热处理温度下CdS和CuCI微晶的平均半径与加热时间t的关系 其次,对微晶进行光学光谱分析。由于硅酸盐玻璃基质在从紫外到近红外光的光谱范围内是透明的,可以使用多种光谱方法对半导体微晶进行研究。图4 为CdSe 、CdS 、CuBr 和CuCl 微晶玻璃样品的吸收光谱。对于厚度在0.2 ~ 0.5 mm 之间的样品,在T = 4.2 K 下记录光谱。可以看出,这些光谱,以及发光和拉曼光谱,从光学角度明确地提供了半导体相颗粒具有结晶结构和良好质量的证据。

图 4 CdSe(ā=380Å)、CdS(ā=320Å)、CuBr(ā=240Å)和CuCl (ā=310Å)的吸收光谱[4] 最后,自由载流子和激子能谱的尺寸量化。一个在介质基质中的微晶可以被视为电子、空穴、激子等的三维势阱。在这样的系统中,势阱的深度可以达到几个电子伏特的量级。由于准粒子的运动空间有限,它们的运动只能发生在特定能量值上。因此,它们的能谱是量子化的。观察到在这种系统中,量子尺寸偏移的值强烈依赖于电子和空穴之间的库仑相互作用。存在两种极限情况:第一种情况是微晶尺寸a 远小于激子半径a ex(a |

【本文地址】