| 11位新锐艺术家探索人与科技“共生” | 您所在的位置:网站首页 › 跨媒体艺术家有哪些 › 11位新锐艺术家探索人与科技“共生” |

11位新锐艺术家探索人与科技“共生”

|

腾讯研究院院长司晓在开幕式致辞 腾讯研究院院长司晓在开幕式致辞时表示:人和科技的关系是科技向善探讨的重要方向,从这次展览的作品也可以看出,在达成人和科技的更好互动的愿景上,艺术家的观察和思考,可以给科技行业从业者带来更多启发和借鉴,科技行业从业者也可以把艺术家的很多创意运用到具体的产品中去。司晓认为,在当下我们面临的挑战越来越复杂的背景下,科技的理性和艺术的人文结合,可以让我们更好地从“人本的角度”、从更底层的维度去思考问题,找到解决问题的方案。

中央美术学院艺术管理与教育学院副院长赵力在开幕式致辞 本次展览的学术顾问、中央美术学院艺术管理与教育学院副院长赵力表示:我们正处在一个日新月异的互联网时代,新的时代应该有其相对应的新的艺术形式,这个项目很好地展示了腾讯作为领先的科技与文化企业对新锐艺术的关注与互动,艺术与科技如何从跨界走向深度融合,这次科技与艺术的碰撞一定能够绽放不一样的火花。 本次展览的学术顾问、清华大学特约研究员李挺伟也表示:人类已经走入人机共生的时代,如何平衡好科技与自然、人文、伦理的关系,让科技为实现人类整体的福祉向善前行,是我们共同的命题,而通过艺术语言阐述这一命题则具有更深入的思考空间,还可能为我们描绘出一幅人机和谐共处的画面,即未来“共生”主义在当下的现实意义。

共生艺术展学术顾问、“青年艺术100”总监彭玮在开幕式致辞 本次展览的学术顾问、“青年艺术100”总监彭玮表示:“青年艺术100”聚集了国内具有代表性和影响力的青年艺术家。新世代,艺术与科技互融互通,艺术具有高度的想象力,可转变为科技发展的生产力,而科技的发展亦促进艺术向更深层次延展,在彼此交融中才能找到恰当的位置、共生共赢。

共生艺术展策展人、中英文创岳大伟在开幕式致辞 本次展览策展人、中英文创的岳大伟表示,互联网科技领域面临着安全、普惠、平等、健康等世界性问题,“共生”是艺术家们在中国语境下给出的一种中国式回答。“科技+艺术”本身就是当今文创领域的重要方式,这些成果也会助力文化科技产品走出去,更好地开展国际文化交流。

“共生”艺术展策展人耿琨为观展嘉宾做导览 本次展览策展人耿琨表示,科技带来新技术和新的表达媒介,拓宽了艺术的观念和表达边界,艺术家们以多维度的艺术语言,表达了对“共生”这一主题的理解,在作品和观者的“互动”方面做了更多延伸和探索,用科技创造出更有温度的体验,加入了更多“隐形”和“诗意”的表达方式。

《科技向善·共生》艺术展开幕式嘉宾合影 参与此次展览的艺术家年龄多为80、90后,他们对科技与艺术的结合有着非常娴熟的表达,在运用科技与艺术来阐释自己的思想和创意方面,常常会有突破性的想法。作为本次展览的项目负责人,腾讯研究院高级研究员刘金松认为,年轻艺术家们运用多种艺术形式对“共生”主题的阐释,为科技向善提供了更为多元的视角和启发。这次展览中的一些作品创意和当下科技产品的一些探索,有很多共鸣之处。像《离线模式》探讨的主题就和当下主要手机应用都在采用的时间管理功能形成了很好的相呼应,但艺术家的表现可能让用户对这一问题的印象和理解更加深刻。 赵力表示,艺术与科技的共生已经不是趋势,而是现实。早在两年前第一届“科技向善”艺术展“觉·物”时,腾讯研究院就已经要把文化作为一种发展战略,用科技结合艺术的力量,来产生更好的内容。几年来二者的关系已经从“并存”转化为 “共生”,这已经成为一个现象级的事件。“共生”是关于生命的概念,这是一个新的生命体,我们希望有来自科学和艺术二者的基因,在真正意义上能产生“新的人类”。 互联: 科技时代的最初面相 随着大数据、云计算、物联网、AI的应用日益广泛,人们与科技的连接愈发紧密。在本次展览的“互联”章节中,胡帅的作品《万物互联》构建了一个环形结构的连锁反应,探寻网络连接下生物、机器与自然之间的关系;陈欣的作品《侵蚀谷》、法国艺术家大拿的作品《休息中》,用光影技术和传统油画分别讲述了物和人在数据化环境中潜移默化的改变,而韩雨晴的作品《不食烟火》,则在荒诞的想象中反思对智能社会的向往。

胡帅作品《万物互联》 胡帅的作品《万物互联》选取了人体,石灰石,含羞草,海洋鱼类,激光唱机等看似互不相干的单元,利用互联网形成闭环连锁反应,使天,地,人连为一体。

陈欣作品《侵蚀谷》 陈欣的《侵蚀谷》用随机生成的数位图像营造了一片数字的波浪,犹如被科技侵蚀的山川,人身处其中,倍感寒冷与迷失。

大拿作品《休息中》 法国艺术家大拿的油画作品《休息中》,人脸被手机的光亮吸收进去,人的注意力被电子媒介占据,自我被压制,人的生活沦为眼前的图像,消失了灵韵。

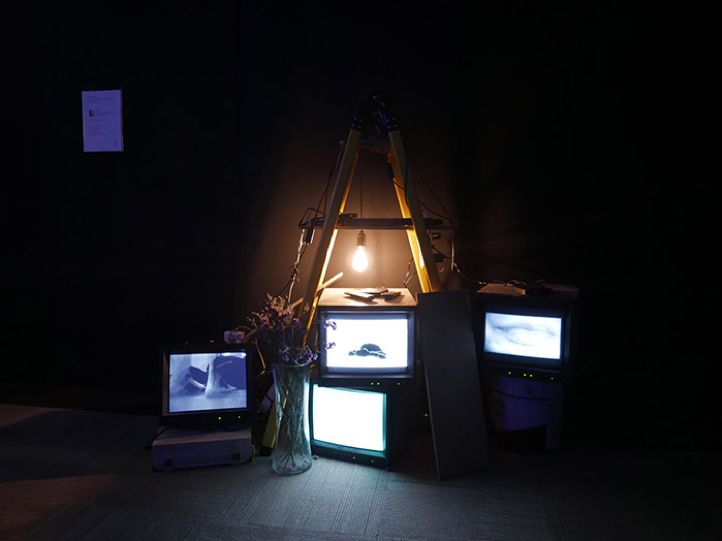

韩雨晴作品《不食烟火》 韩雨晴的《不食烟火》想象人类通过胶囊就可以高效率地实现交友,哺乳,饮食等目标,人的情感交流被剥夺。在理性化和过度消费的生活方式中,作为人本真的生活已消失不见。 再生: 科技的人化 在科技生活的急遽变化中,人们是否需要新的生存方式?在本次展览的“再生”章节中,毕振宇的作品《罗夏》模拟了造化的产生及发展,提问再生的生命是否能产生新的自我意识;邱宇的作品《机器控制的眼睛看到镜子中被控制的眼睛在看他。。。》和侯振龙的《离线模式》,通过影像装置的混合媒介结合机器人、智能装备,以艺术手法探索回应这一问题。刘桂羽的作品《身体书写》中创作者借助智能可穿戴设备,用身体演示关于诗的创作,从诗意化的人体数据中看到人文之光的闪现。

毕振宇作品《罗夏》 毕振宇的《罗夏》来源于心理学家罗夏的“墨迹实验”,通过人们观看不规则的墨迹产生的情绪来认识内心。互动装置是一个把预设噪音图像化的系统,它可以体现人的互动,但自有其运行轨迹。作品隐喻了人在表象世界的存在方式,人立在幻象中,又彰显着本质。

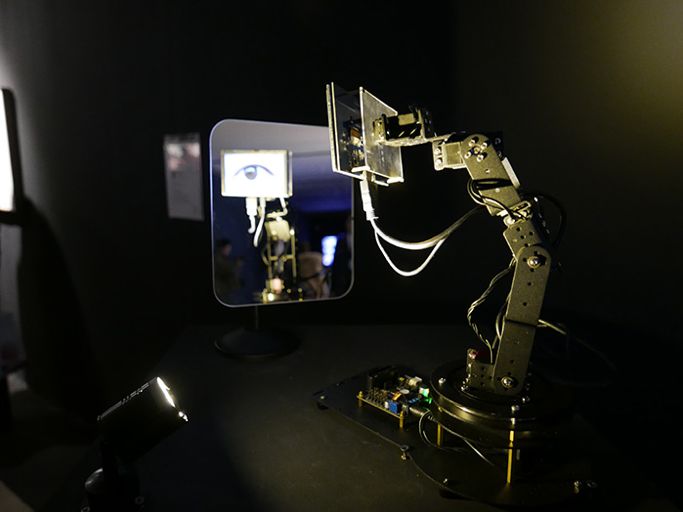

邱宇作品《机器控制的眼睛看到镜子中被控制的眼睛在看他......》 邱宇的作品展现了机器的自我意识,它用自己的眼睛在镜子中观看自己,又左顾右盼,陷入沉思。

侯振龙作品《离线模式》 候振龙的《离线模式》是一套可穿戴设备,机器具有自己的能量限度,当信号减弱时,就需要人身体的摆动为它注入能量。

刘桂羽作品 《身体书写》中的装置 刘桂羽的《身体书写》利用可穿戴服装,把身体运动的姿态和情绪转换成数据,算法会借鉴诗人们的作品来创作属于身体的诗句。 回归: 科技的原始基因 科技帮助人们追求更好的生活,但哪些才是人类情感与心灵真正的需求?在本次展览的第三章节“回归”中,凌海鹏的作品《格律》以传统界画的技巧,从模型构建与计算的新视界阐释跟传统有关的问题,吴博的作品《Alienation-X》用废旧材料尝试重新构建一个全新的生态系统和自然仪式,曾晨的作品《初心》特是对于人文引领科技展开的艺术臆想和期许。

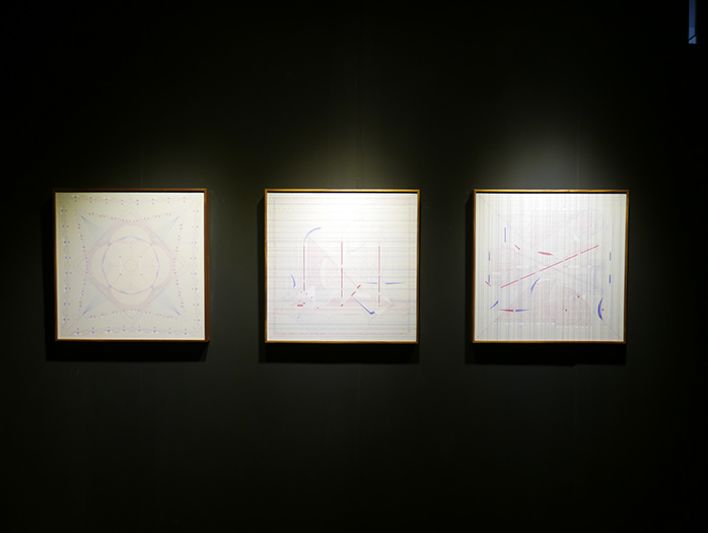

凌海鹏作品《格律》 凌海鹏的《格律》用传统界画的方法构建了关于科技和人认知世界的模型,也已非传统的方式阐释了永恒的问题。

吴博作品《Alienation-X》 吴博的作品《Alienation-X》来源于他在景德镇、贵州和云南驻地的实践,当地人对自然生态的微妙关系,如纳西族古老的文字,使他发现生命到死亡中的各种问题。作品构建了一个全新的生态系统和用废旧材料尝试重新构建一个全新的生态系统和自然仪式。

曾晨作品《初心》 曾晨的作品《初心》中,每个参与者都可以通过手写的方式编辑文本,一切内心的表达都可以通过文字交互系统投影到上,用光去倾诉,去书写。特是对于人文引领科技展开的艺术臆想和期许。 科技与艺术的共生正是人当下存在的真实状态。如赵力教授所说“艺术家的作品中有艺术的逻辑,也有科学的逻辑,但在这二者之上,其实还有一个‘人的逻辑’,包含人对自身、对科技的看法,甚至包含对艺术的反省”。他对未来展览的想法是:“以后或许可以让工程师以艺术家的身份把自己的作品参展,这样我们就可以不去考虑作品的来源,而是看我们做了哪些事,以及未来会发生什么”。 《觉•物》的展览,邀请十多位艺术家,用他们的作品、用艺术的语言,以觉知物、以物生觉,为人们对科技和生活的认知带来一次洗礼。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】