| 顿悟:一文读懂乳腺超声弹性成像 | 您所在的位置:网站首页 › 超声成像的成像原理是什么 › 顿悟:一文读懂乳腺超声弹性成像 |

顿悟:一文读懂乳腺超声弹性成像

|

顿悟:一文读懂乳腺超声弹性成像

2018-07-28 00:11

来源:丁香园

作者:李舒

字体大小

-

|

+

目前已有大量文献对超声弹性成像评估乳腺病变良恶性的价值予以支持。美国的 Richard 学者等在 2018 年第 1 期的 Semin Ultrasound CT MR 杂志上发表综述,阐述了乳腺弹性成像的基本原理,介绍了应变和剪切波弹性成像的操作方法,回顾文献并讨论了如何应用弹性成像提高对乳腺病变的定性能力。 1. 基本原理 超声弹性成像有两种类型,即应变弹性成像(SE)和剪切波弹性成像(SWE),这两种技术应用不同的方法检测组织硬度,各有优缺点,互为补充。 超声扫查时若使用探头额外加压称为预压,此时乳腺硬度增加,而 SE 和 SWE 均能显示这种硬度变化,因此精确测量硬度值时必须避免预压。一个方法是在图像内发现一个病变,然后慢慢提起探头,使病变尽可能位于图像深方,而探头仍保持充分接触。另一个方法是大量使用耦合剂,使成像时探头与皮肤之间保有一定量耦合剂。 应变弹性成像(SE)评估当外力加压时组织的形变,组织越软,形变越大。通过比较成像区内不同组织的形变程度,可以生成反映组织相对硬度的图像(图 1)。由于外力的准确数值并不得知,因此无法定量测量组织硬度,图像仅显示成像区内组织的相对硬度。引起形变的外力可以来自探头、患者的呼吸或心跳运动,或来自声辐射力脉冲(ARFI)。应变的一个半定量方法是应变率。应变率是感兴趣的组织或肿块的硬度除以参照组织的硬度。对于乳腺弹性成像,计算应变率的参照组织是脂肪。

每个超声系统都有压力-释放循环力度的适宜区以获得最佳的弹性图。如果压力或释放太大,弹性图上只能获得噪声;如果压力或释放不够,则无法获得弹性图。大多数超声系统用数字标尺或图形来显示压力或释放是否达到最佳。操作时保持相同的成像平面很重要,因为 SE 技术要求识别同一位置的变化。由于 SE 只能比较两种组织的硬度,因此成像区内应包括多种组织类型。对乳腺来说,最佳的 SE 图像成像区内应包括病变、脂肪、腺体和胸肌,以便获得相对稳定的动态范围。 剪切波弹性成像(SWE)是定量技术,即可以获得硬度值。硬度值可显示为剪切波速度(m/s)或杨氏模量(kPa)。SWE 有两种类型,一种是在单独一个小的感兴趣区内测量剪切波速度(单点 SWE),另一种是在较大的成像区内进行彩色编码成像(2D-SWE)。单点 SWE 技术在乳腺中应用非常有限,因为在一个恶性肿瘤内部硬度变化非常大,最大硬度区也不能准确判断。因此本文仅讨论 2D-SWE,其基本原理是应用强脉冲(即 ARFI)激励组织,产生垂直于声束的剪切波(图 2)。

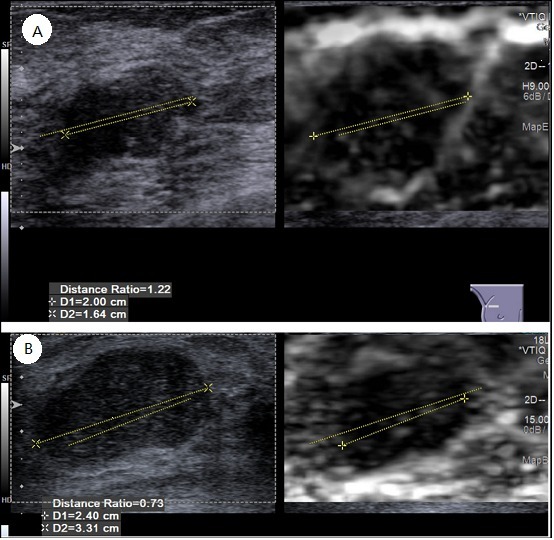

选定感兴趣区,避免预压,打开 2D-SWE。数据采集时探头和患者应保持不动。得到彩色编码图像,红色表示硬,蓝色表示软。然后通常可将 ROI 放置在病变内最硬处或周围晕环处。 2. 临床应用 2.1 应变弹性成像 SE 有三种方法可用来判定良恶性,分别是 E/B 比值、5 分法和应变率。 2.1.1 E/B 比值:乳腺恶性病变在弹性图上比在普通二维声像图上大,而良性病变则相反。病变在弹性图上的长度与在二维声像图上的长度之比,即 E/B 比值,可用来判定乳腺病变的良恶性,具有高度的敏感性和特异性(图 3)。有研究应用 E/B 比值来定性乳腺肿物,研究结果显示敏感性为 99%-100%,特异性为 87-99%。E/B 比值与肿瘤恶性程度相关,低度恶性肿瘤如导管内原位癌和粘液癌比值接近 1,而侵袭性癌比值可达 3.5。

|

【本文地址】

图 1 应变弹性成像评估施加外力时两帧之间组织的变化。在明胶杏仁简易模型中,当用勺子施加外力时,明胶形状改变而杏仁不变。因此系统显示明胶质软而杏仁质硬。杏仁显示为黑色,明胶显示为白色

图 1 应变弹性成像评估施加外力时两帧之间组织的变化。在明胶杏仁简易模型中,当用勺子施加外力时,明胶形状改变而杏仁不变。因此系统显示明胶质软而杏仁质硬。杏仁显示为黑色,明胶显示为白色 图 2 剪切波弹性成像应用激励脉冲(粗红箭头)产生剪切波(绿色曲线)。剪切波速度因穿过组织的硬度而不同,组织越硬速度越快,组织越软速度越慢。将 ROI 置于感兴趣区(ROI placed),用 B 超探测脉冲(Detection pulses)监测剪切波在组织内的传播,并计算剪切波速度

图 2 剪切波弹性成像应用激励脉冲(粗红箭头)产生剪切波(绿色曲线)。剪切波速度因穿过组织的硬度而不同,组织越硬速度越快,组织越软速度越慢。将 ROI 置于感兴趣区(ROI placed),用 B 超探测脉冲(Detection pulses)监测剪切波在组织内的传播,并计算剪切波速度 图 3A 为 31 岁患者,因「触及乳腺肿物」就诊。病变 E/B 比值为 1.22,提示恶性病变(比值>1)。活检结果为浸润性导管癌;图 3B 为 91 岁患者,病变 E/B 比值为 0.73,提示良性病变(比值

图 3A 为 31 岁患者,因「触及乳腺肿物」就诊。病变 E/B 比值为 1.22,提示恶性病变(比值>1)。活检结果为浸润性导管癌;图 3B 为 91 岁患者,病变 E/B 比值为 0.73,提示良性病变(比值