| 第六讲 | 您所在的位置:网站首页 › 见男友的小提琴叫什么 › 第六讲 |

第六讲

|

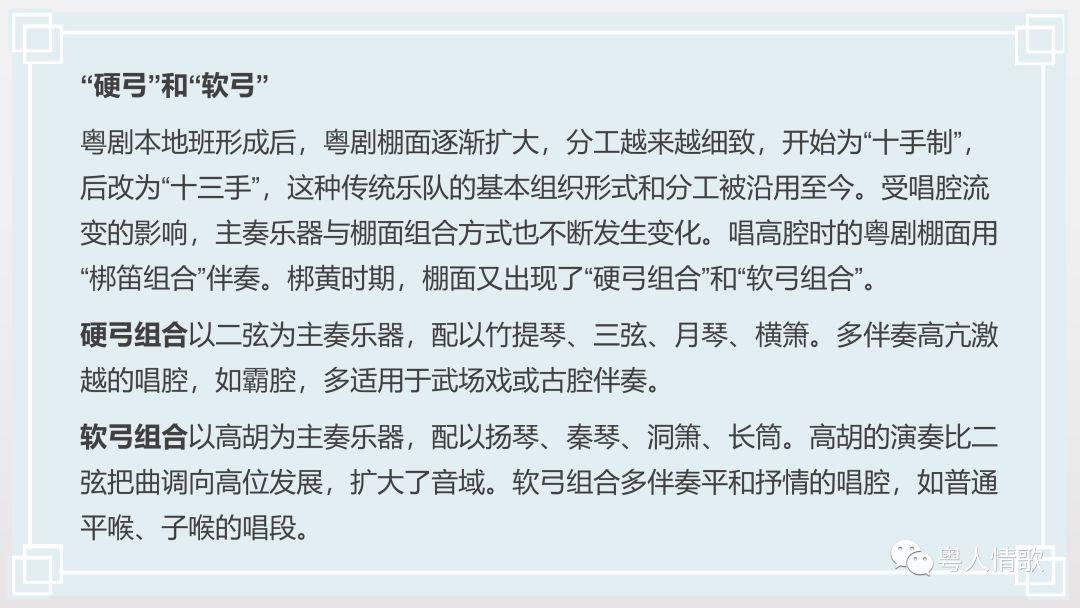

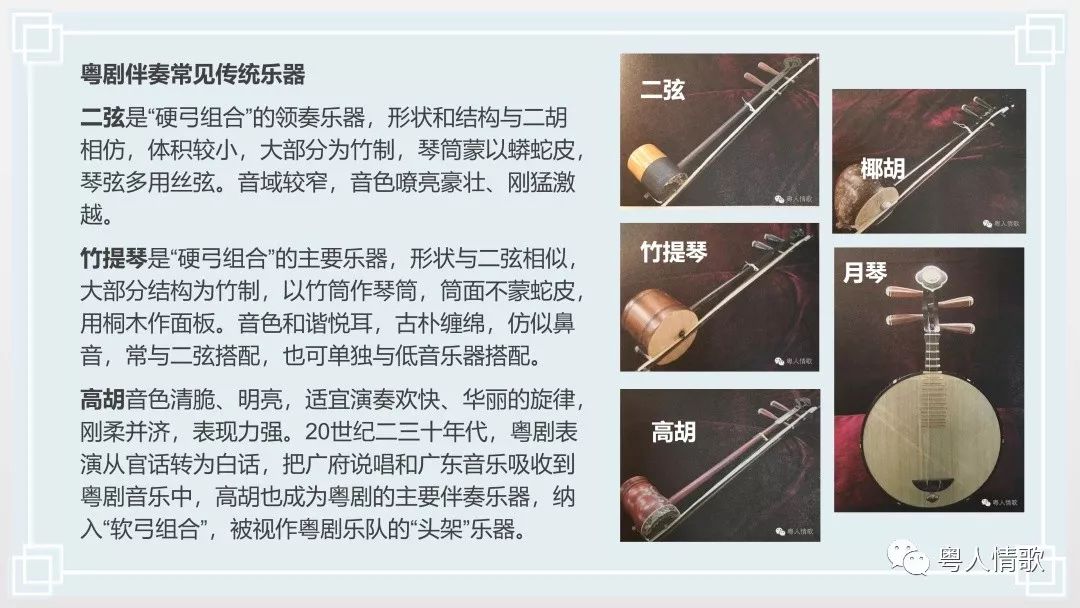

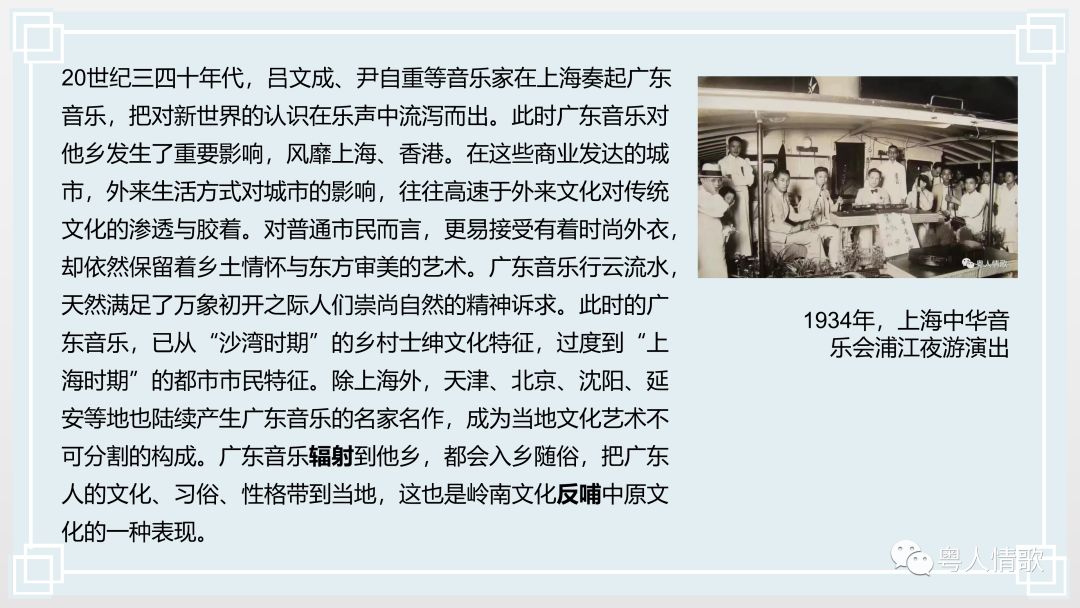

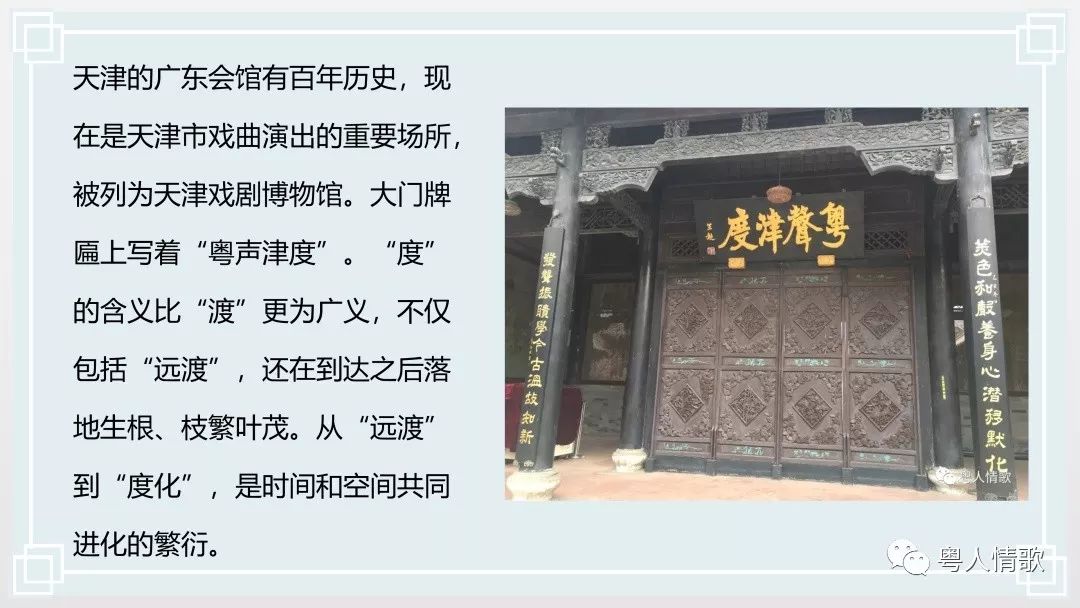

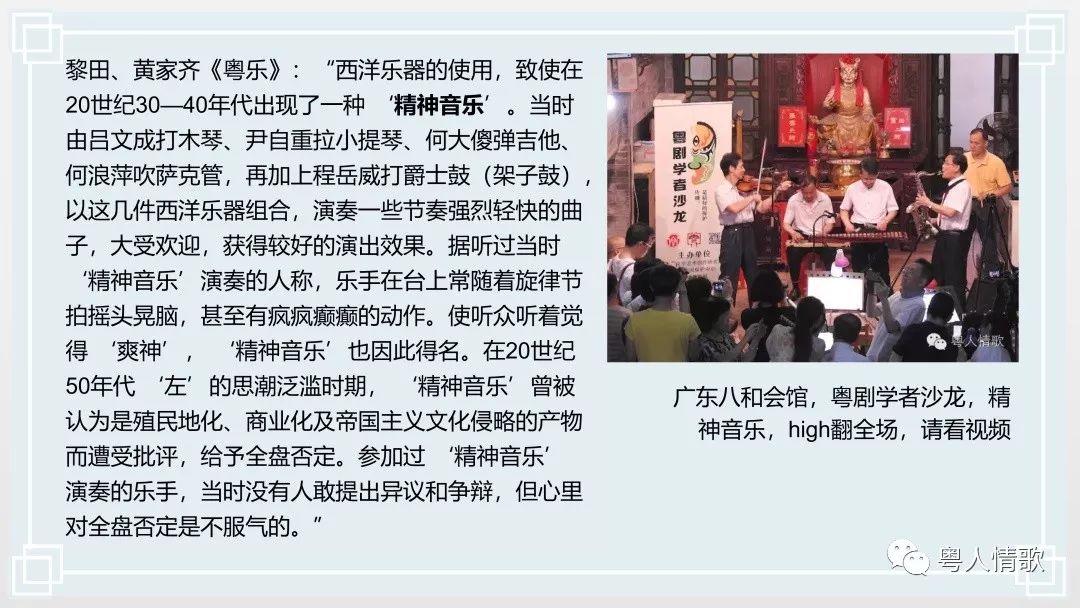

竹提琴也是粤剧音乐“硬弓组合”的主要乐器。竹提琴在明万历年间已经流行。形状与二弦相似,大部分结构为竹所制,以竹筒作琴筒,筒面不蒙蛇皮,用桐木作面板。音域为一个半八度。音色和谐悦耳,古朴缠绵,仿似鼻音,别具一格,常与二弦搭配,也可单独与低音乐器搭配。 高胡是高音二胡的简称,亦称“南胡”,是20世纪20年代根据二胡改革而成。1926年粤乐家吕文成受小提琴启发,把高胡丝弦改为钢丝缠弦。高胡音色清脆、明亮,适宜演奏欢快、华丽的旋律,刚柔并济,表现力强,成为广东音乐的特色乐器,也被称为“粤胡”。 20世纪二三十年代,粤剧表演从官话改为白话,把广府说唱和广东音乐吸收到粤剧音乐唱腔中,高胡也成为粤剧的主要伴奏乐器,纳入“软弓组合”。高胡常常被视作粤剧乐队的“头架”乐器。此时粤剧受外来文化影响,也开始吸收西洋乐器,甚至以爵士乐伴奏。洋为粤用最典型的乐器是小提琴。小提琴音色华丽、明亮,音域比高胡宽阔,伴奏“反线二黄”、“反线中板”、“乙反”的转换比高胡丰富,被吸纳为粤剧“软弓组合”的主要乐器。到了四十年代的商业化时代,乐师常在剧团、舞场演出,使用小提琴、夏威夷吉他、木琴、钢琴、小号等乐器,出现“精神音乐”。五十年代戏曲改革后,传统乐器则以高胡为主,配以扬琴、秦琴、洞箫、长筒等“软弓组合”,“硬弓组合”中的传统乐器已较少出现。 粤乐小提琴的运用,向来被视为中西音乐文化最佳结合的事件。小提琴有着丰富的音律和强大的表现力,是中西音乐文化极好的契合点。“粤乐小提琴自融入粤乐这圈子,与西洋小提琴在音色上、在演奏方法上已存在着较大的差异,自成一派,并在其音乐的形态、观念及演奏方式等方面,形成了独特的文化特点。……粤乐小提琴是一件完全成熟、顺手拿来的乐器。无品的指板,可以脱离琴体、自由挥洒的琴弓,蕴藏着无限的演奏技巧和发展潜力,这对比其他弓弦乐器都更胜一筹。她既可以演绎无限激情,也可以把凄美诉说得淋漓尽致。”(谢永雄《粤乐小提琴艺术的文化释读》) 1930年,尹自重(1903-1985)在觉先声剧团担任头架,引进小提琴、萨克斯管(昔士风)、吉他等西洋乐器。独创“广东小提琴”演奏法,把小提琴的定弦改为广东弦乐的定弦,吸收广东传统二弦的走指、揉弦以及弓法,形成独具一格的小提琴演奏。 粤剧乐师崔德銮说:“小提琴的适应性很强,在演奏的时候,是小提琴去适应广东音乐,而不是广东音乐创造出小提琴的用法,艺术上还是广东音乐。在乐师的心目中,完全是站在广东音乐的立场去演奏。我们的手法完全是广东音乐的指法,西洋并没有这样的指法。这不是一种翻译,翻译就不是原来的构思了。现在很多人的演奏技巧是过关的,但是很机械,音乐没有灵魂。技巧是用来发挥的,技巧本身不是目的。演奏从一开始就要从灵魂出发,不能说我先把标准固定下来,以后再来调整。尤其是伴奏的时候,常常为了达到‘标准’,一到高八度就要用力,一用力就盖住演员,叫演员怎么唱?所以我们看演出,常常一到高音,乐器就好像自己在说:‘来了,我来了!’真正出色的演奏不在于标准音,一用标准音味道就全没了。”粤剧乐师邱少麟说:“我们的指法设计很讲究留出空间给手指活动,没有所谓固定音阶,只是‘接近’一个‘标准’,太标准反而不好听了!”上海音乐学院博士生导师萧梅教授认为粤乐对于小提琴弓法的运用是很科学艺术。萧梅说:“中国传统乐师的思维和西方不太一样,西方用音高来思考,中国用手指来思考。音乐活在他的指法上。味道就来自这里。” 粤乐中吸收的西洋乐器并不止小提琴,还有木琴、吉他、昔士风等,多达四十余种。20世纪三四十年代出现一种“精神音乐”,风靡一时,昙花一现。据黎田、黄家齐《粤乐》介绍:“西洋乐器的使用,致使在20世纪三四十年代出现了一种‘精神音乐’。当时由吕文成打木琴、尹自重拉小提琴、何大傻弹吉他、何浪萍吹萨克管,再加上程岳威打爵士鼓(架子鼓),以这几件西洋乐器组合,演奏一些节奏强烈轻快的曲子,大受欢迎,获得较好的演出效果。据听过当时 ‘精神音乐’演奏的人称,乐手在台上常随着旋律节拍摇头晃脑,甚至有疯疯癫癫的动作。使听众听着觉得‘爽神’,‘精神音乐’也因此得名。在20世纪50年代‘左’的思潮泛滥时期,‘精神音乐’曾被认为是殖民地化、商业化及帝国主义文化侵略的产物而遭受批评,给予全盘否定。参加过‘精神音乐’演奏的乐手,当时没有人敢提出异议和争辩,但心里对全盘否定是不服气的。” 萧梅教授认为:“粤乐中的‘精神音乐’‘硬弓组合’‘软弓组合’,展示了轻音乐的现代性。以往我们说现代性,都说是外来的现代性。而广东音乐的轻音乐,却能使外来的乐器本土化。他为什么会去做这种选择,他的选择跟时代、审美趣味有什么关系?‘精神音乐’有一定商业化特征,但在发展过程中,还是有很多广东音乐的东西沉淀在里面。我们在思考现代性的时候,常常觉得是受到外来影响,是‘外在’强加给你的。但广东音乐的这种本土化,恰好说明了一种内生的现代性。还有北方的木板大鼓到京韵大鼓的发展过程,并没有西洋化,而是自我选择的一个不断音乐化、艺术化的过程。娱乐化、艺术化,可以来来回回反复地选择、升华,这是乐师自己的一种内生的现代性。只有抓住这种内生的现代性,我们才能诠释中国音乐历史的发展变化,而不是仅仅看成是全球化的结果。广东音乐往往被认为轻音乐比较多,鸟语花香比较多。其实这恰好是中国人一种特殊的对生存方式的思考。这是一种存在感,和最广大老百姓连在一起。音乐的深刻并不是标题决定的。如果我们可以从鸟语花香中体会人和自然最高的和谐,这何尝不是一种美好的境界。民间音乐的小型演出是一种人际关系的交流,填补了社会生活中的各种关系,这就是我们所说的社会和谐、礼乐相彰。我们在广东音乐中听到了这种和谐,听到了时代的发展。音乐最终是跟人的情感相吻合的,这是最重要的。” 中国著名胡琴演奏家余其伟也认为,广东音乐是鸟语花香中的一种哲学。我们今天耳熟能详的《雨打芭蕉》《赛龙夺锦》这些广东音乐经典作品,产生于晚清至民国初期,可称为广东音乐的“本土时代”或“沙湾时代”。沙湾何氏,粤乐先锋,沙湾是广东音乐发源地之一。广东的沙湾、台山等地,都产生了大批广东音乐的名家名曲。此时广东音乐立足本土,吟唱生活,采撷自然,连“外观性”地命名为“广东音乐”的意识也没有。“本土时代”的作品,题材上带有典型的农业文明气息,沙田万顷,稻谷丰收、鱼虾满船。水乡人弹琵琶、谱新声,自娱自乐,悠闲富足。粤人对权力不是很热衷,对世俗生活则津津乐道,更倾向于对海洋文化的羡慕。这种在移民文化浸染下的粤乐生存,吸纳能力和辐射能力都很强。 20世纪20—40年代,以何柳堂、丘鹤俦、吕文成、尹自重、何大傻、易剑泉、陈文达、梁以忠、陈俊英、陈德钜、邵铁鸿、崔蔚林等为代表的一大批广东音乐家共同开创了广东音乐的黄金时代,创作了大批广东音乐的经典作品,如《平湖秋月》《孔雀开屏》《娱乐昇平》《花间蝶》《西江月》《步步高》《凯旋》《鸟投林》《春风得意》《宝鸭穿莲》《流水行云》《禅院钟声》等。广东音乐旋即风靡全中国乃至华人所居之世界各地,成为具世界性影响的新乐种。广东音乐在经历这一黄金时代之后,随着社会文化、历史的大气候休戚起伏。20世纪50-60年代前后,再度出现创作的高潮,集中涌现了不少优秀的艺术家和精品。这一时期的代表作有《柳浪闻莺》《春郊试马》《春到田间》《鱼游春水》《月圆曲》《普天同庆》《欢乐的春耕》《花市迎春》,代表人物是刘天一、梁秋、方汉、朱海、黄锦培、苏文炳、陈萍佳等。 广东音乐的黄金时代,正是从故乡到他乡发生影响的时代。 余其伟在文章中写到:“上世纪三、四十年代,中国商品经济最为发达的香港和上海,舞场及茶座歌场的兴盛,唱片工业的引领,广东音乐第一个黄金时代因之形成。这就是一些学者津津乐道的 ‘双城的故事’。其中一个特别的贡献,是有《步步高》《惊涛》《醒狮》《狂欢》《醉月》《迷离》《龙飞凤舞》《甜蜜的苹果》《依稀》等一批轻音乐作品产生,开拓了近现代意义上民族轻音乐之先河,也作为中西音乐交流之结晶,而加载中国音乐史册。” 广东音乐之所以能在他乡有这么强的适应性、渗透性,很大程度上,源于其在本土的开放性、融合性。 黎田、黄家齐《粤乐》对此有专门的阐述。“粤乐文化性质中的开放性,实际上就是主动的‘引进’吸收,间中也掺杂一定量的被动的‘输入’,或者说是被外来一些文化所‘渗透’。但粤乐文化也与岭南整体的文化一样,素来对于外来文化,皆抱着开放的态势,以我为主地从中选择众所认同谓有益可用的东西,吸收、融汇,使其入俗而化,这个‘入俗而化’的粤化过程,也就成了粤乐文化对外来文化的渗透过程,这种以我为主地以渗透的改造方式兼融,使一些认为可取,可改造的外来文化通过了渗透式的改造,使其从量变至质变,这是粤乐吸收外来渗透而入的东西所采取的态度,以其渗透还治渗透,如粤人说以其人之道还治其人之身,这种现象在粤乐中便不罕见,而是在粤乐的形成与发展中较多出现,这是粤乐文化渗透性的表现。” 余其伟在演奏及教学实践中,对粤文化汲取外来文化为营养的强大“消化能力”有更深感悟,并写成文章:“早期从外省传进的《昭君怨》《小桃红》《汉宫秋月》(即《三潭印月》)等一大批曲目,经过广东人特有的花指、滑音及其抑扬顿挫处理后,逐渐变为极具地方色彩的很动听的广东音乐了。李泽厚先生有‘乐观的包容性质’一说:以自己原有的一套来解释、贯通、会合外来的异己的东西,就在这种会通解释中吸取了对方、模糊了对方的本来面目而将之同化。(见李泽厚著《中国现代思想史论》第322-323页,东方出版社,1987年)李泽厚在哲学及思想史上的研究成果,也很适用于广东音乐的衍生规律。陈德钜先生有证:‘传统曲目中《柳青娘》《哭皇天》等都是外省流行的曲,不过……到了广东人演奏,也多少有些把它改变,无论在曲调处理和演奏的技巧,都和外省有所不同……晚一点传入的如《汉宫秋月》《三六板》《欢乐歌》等(俱江南曲),更和当地人士所演奏的大异,把它变得广东地方民族色彩更浓厚而成为地方音乐。’(陈德钜《广东音乐常识讲义》,广州音乐专科学校油印本,印刷年代约在五六十年间,准确时间待考。)时下省港粤剧曲艺界常将外省《二泉映月》《春江花月夜》《秋江泣别》或外国《苏珊不要哭》等谱成粤曲来唱来奏,可见粤人这种‘乐观的包容性质’比诸旧时有过之而无不及。” 在本土大方地拥抱外来文化,形成兼容并济的体质,当广东音乐远渡他乡,亦是某种意义上的回到故乡。 当吕文成、尹自重等音乐家在上海奏起广东音乐,并把对新世界的认识与姿态在乐声中流泻而出,这时的广东音乐对他乡发生了重要影响,超脱于故乡,成就于时代。上海则是这种巨大影响的发生地之一。广东音乐风靡上海、香港。在这些商业发达、十里洋场的城市,餐馆酒楼、茶座舞厅、戏台剧院鳞次栉比。外来生活方式对一个城市的影响,往往高速于外来文化对传统文化的渗透与胶着。对普通市民而言,更易接受有着时尚外衣,却依然保留着乡土情怀与东方审美中的艺术。广东音乐行云流水,天然地满足了万象初开之际人们崇尚自然的精神诉求。此时的广东音乐,已从“沙湾时期”的乡村士绅文化特征,过度到“上海时期”的都市市民特征。 另一边厢,天津的“粤声津度”也有百年历史,现在的天津广东会馆仍然是天津市戏曲演出的重要场所,被列为天津戏剧博物馆。大门牌匾上写着“粤声津度”——“度”的含义比“渡”更为广义,不仅包括“远渡”,还在到达之后落地生根、枝繁叶茂。从“远渡”到“度化”,是时间和空间共同进化的繁衍。广东音乐辐射到任何一个地方,都会入乡随俗,曲目、演奏和当地文化结合而发生变化,并把广东人的文化、习俗、性格带到当地,这也是岭南文化反哺中原文化的一种表现。纵横四海的广东人还把广东音乐带到北京、沈阳、延安等地,如今更是辐射全球,成为粤人流淌于血脉中的乡音亲情。广东音乐在他乡,也陆续产生名家名作,乐社遍布民间,成为当地文化艺术不可分割的构成。 多元的文化渊源,造就了广东音乐多元的艺术魅力。余其伟的文章对广东音乐的艺术风格有过全面而感性的介绍:“广东音乐艺术精神虽也是有中和平稳之处,但主要的倾向是华美、流畅而活泼的。它以精短的体裁、较直捷的形式,传达了人间世俗的喜怒哀乐。映照出南方都市新兴市民阶层及一般城乡平民百姓的生活风采,感情真切、自然,旋律上以不太强烈的冲突或分裂去摆脱了一味调和的氛围……传统的广东音乐较少深沉的人生喟叹与哲理深思,较少士大夫的典雅习气,也没有类似中原古典那种悠深旷远的历史苍凉感。长期以来,不断融汇古今中外、东南西北音乐文化之优长,使致近现代广东音乐内涵更为丰富,具鲜明而独特的岭南风采,呈示出多元性格的文化特征。” 本课 小结 1,领略粤剧、粤乐之美,不在于技巧,而在于自由的精神境界。 2,“君子以思不出其位”,但若论艺术,却不妨“思出其位” 3,广东音乐在故乡,如月照江河,千家万户,共饮清晖 。广东音乐在他乡,如一花五叶,结果自成,生机点点。所谓故乡,所谓他乡,对于文化艺术的发生和生长,不应囿于一纸地图。更如费孝通先生箴言——“各美其美,美美与共。”

陈守仁、李少恩、戴淑茵、何百基编著《书谱弦歌——二十世纪上半叶粤剧音乐著述研究》,香港粤剧学者协会

黎田、黄家齐《粤乐》,广东人民出版社

岭南文化学者,广州文学艺术创作研究院作家,粤剧中国保护中心副秘书长,星海音乐学院“教育部中华优秀传统文化传承(粤剧)基地”兼职研究员,广州大学岭南音乐舞蹈发展研究智库特聘研究员。著有《粤韵清音——广府说唱文学》《粤人情歌——百年粤剧文化札记》《读曲心解——广府南音文学探微》《近水楼丛书》《岭海探戏——广东珍稀剧种寻访录》《粤剧的四次绝处逢生——兼议非遗语境下的粤剧新态》等专著。主持“粤剧学者沙龙”和“粤剧记忆访谈”非遗项目返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】