| 中医史话:麻醉不只看西医,中药麻醉的历史比你想的更悠久 | 您所在的位置:网站首页 › 西医引入中国 › 中医史话:麻醉不只看西医,中药麻醉的历史比你想的更悠久 |

中医史话:麻醉不只看西医,中药麻醉的历史比你想的更悠久

|

《山海经》 茛蓎子 我国现存最早的药物专著《神农本草经》记载“茛蓎子......多食令人狂走。”茛蓎子即莨菪子。古人对莨菪子的毒性反应已有认识如“雷公云……勿误服,冲人心,大烦闷,眼生暹火”(《证类本草》)。

茛蓎子 据现代科学分析,莨菪子的一种主要成分就是东莨菪碱。东莨菪碱具有镇静止痛的作用。 羊踯躅 《神农本草经》中还提到“羊踯躅”,这是后世临床常用的一味麻醉药。当时所以叫它“羊踯躅”,就是因为羊吃了这种植物后会出现踯躅不前的现象,因此又叫“闹羊花”和“羊不食草”。现在人们已经了解,羊踯躅的主要成分是羊踯躅毒素,它具有镇静、麻醉、止痛作用。

羊踯躅 此外,如云实、麻簣的止痛、麻醉效果,在《神农本草经》上也已经讲到了。这些就是人民群众通过实践逐步总结出来,并写上了我国早期医药书里的止痛、麻醉药物。 催醒药的意外收获 人民群众在长期的医疗实践中,不仅找到了麻醉药,又找到催醒药。张仲景《金匮要略》上已有“甘草煮汁”内服治疗水莨蘑中毒的单方。 助力外科手术发展期——全身麻醉出现 《后汉书·华佗传》记载:“若疾发结于内,针药所不能及者,乃令其先以酒服麻沸散,既醉无所觉,因刳破腹背,抽割积聚;若在肠胃,则断截湔洗,除去疾污,既而缝合,敷以神膏,四、五日创愈。”华佗外科成就反映出中国医药学这个宝藏的丰富多彩。

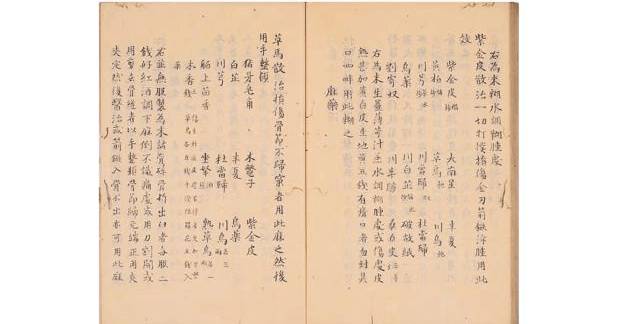

由于有了全身麻醉方法,外科手术得以发展,隋代出现了断肠缝连的腹腔手术(《诸病源候论·金疮肠断候》)。 扩大发展期——麻醉技术的交流进步 唐宋两代,中药麻醉又进入一个发展时期。当时,国家的统一和封建中央集权的加强,有利于各地药物的交流和医药学的进步。后世所用的局部麻醉和全身麻醉药,在这一时期,都有不同程度的反映。 川乌和草乌 例如,唐《理伤续断秘方》记载的“常用整骨药”,采用了温酒调服单味大草乌细末半钱,作为麻醉药应用。并注明按照服药反应,如达不到麻醉要求,可以再添加二分。川乌和草乌是中药常用的麻醉镇痛药,民间多用于治疗跌打损伤。乌头的主要成分乌头碱有镇痛作用,但毒性较大。

川乌

草乌 麻醉研究带来解毒药的发现 人民群众在运用乌头作为麻醉止痛药的过程中,还注意寻找解除乌头中毒症状的药物。唐代孙思邈曾经用甘草加大豆的“甘豆汤”以治疗乌头、巴豆等的中毒(《备急千金要方》)。长期以来,甘草和某些豆类植物是民间解除食物和药物中毒的重要解毒药。

巴豆 乳香和没药 乳香、没药是当时医学文献上记载的又一组麻醉止痛药。《理伤续断秘方》“常用整骨药”的另一方中和刘完素著《宣明论》的“定痛丸”都包括乳香和没药。“世人皆谓乳、没珍贵之药可住疼痛”(《外科精义》)。但这两味药都是进口药,价格贵,进一步的推广使用受到限制。

乳香

没药 麻醉药剂的结合新发现 我国医学上早就注意把植物麻醉止痛药和动物、矿物麻醉止痛药结合起来运用。唐宋时期应用的动物麻醉药有蟾酥(《杨氏家藏方》)、白僵蚕(《是斋百选方》),矿物麻醉止痛药有自然铜和无名异(《理伤续断秘方》)。说明人民群众通过不断的医疗实践,开拓了对麻醉药物的视野,麻醉药物的品种和来源日益扩大。 麻醉药酒的出现 把麻醉药物浸在酒里,制成麻醉药酒内服或外敷,以及用酒吞服麻醉药,这是我国应用的一种传统麻醉方法。唐代已有以莨菪制成麻醉药酒用于军事上的史料(《本草纲目》)。以后的“乳香酒”“忘形酒”都属于麻醉药酒一类。

稳定发展期——麻药的相对普及 麻醉药在宋代民间使用已很普遍。描写我国北宋农民起义的古典小说《水浒传》中好几处提到应用“蒙汗药”,在《水浒传》第十六回“智取生辰纲”的故事中,不仅反映出“蒙汗药”是一种可以掺和或溶解于酒里的粉剂,并且还反映出喝这种蒙汗药酒的人感觉不出酒里有药物。可见,这种麻醉药物可能无味,或者药量虽少而作用却很大。

《水浒传》第十六回“智取生辰纲” 北宋时,沈括在分析药用植物的根与茎叶各个不同部位的功用时,谈到了坐拏草的麻醉作用:“坐拏能懵人”(《梦溪笔谈》)。这是沈括留心麻醉药物,深入实际,调查研究,总结人民群众用药经验的例子之一。此外,他的《灵苑方》中还有用白矾冲开水热熨作为整骨外用麻药的记载(宋代郭坦《十便良方》)。 洋金花 现在中西医结合的中药麻醉配方是以洋金花为主的。洋金花这种药物,宋代民间已熟悉它的麻醉作用。宋代周去非撰《岭外代答》中记载:“广西曼陀罗花花,遍生原野”,“置人饮食,使之醉闷”。

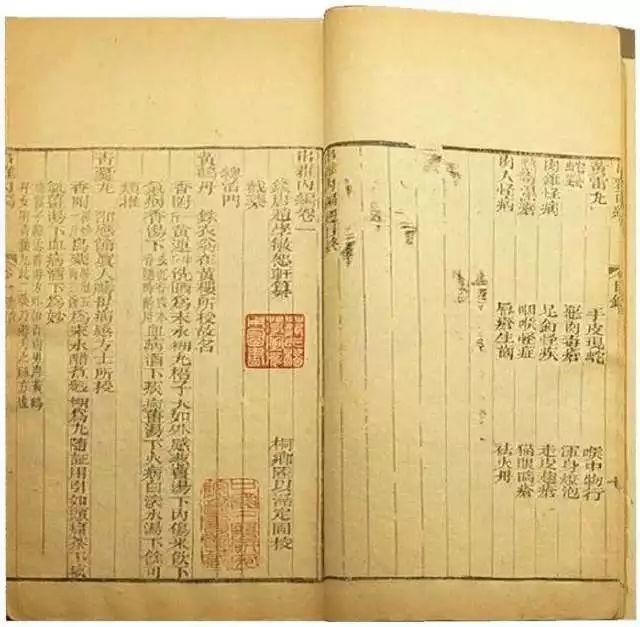

洋金花(曼陀罗花) 在历代民间应用的基础上,祖国医学已积累了不少用洋金花组成麻醉药方的方剂,如宋代窦材著《扁鹊心书》“睡圣散”方中记载:“人难忍艾火灸痛,服此即昏睡不知痛,亦不伤人,山茄花、火麻花(即大麻的花)……采后共为末,每服三钱,小儿只一钱,茶酒任下。一服后即昏睡,可灸五十壮,醒后再服再灸。”当时,人们已掌握麻醉药的作用时间以及成人和小儿的不同剂量控制。 优化发展期——麻醉药使用优化 元朝封建统治者大量训练骑兵,外伤和骨折病例增多,因此元代伤骨科较发展。危亦林在《世医得效方》里所用的“麻药”名“草乌散”,其主要的麻醉药物唐宋时期常用的麻醉止痛药川乌、草乌和坐拏草等。

《世医得效方》 “草乌散”虽然没有列出洋金花,但它是和坐拏草、草乌作为追加麻药使用的。因为这几种药,尤其是草乌,虽然麻醉效果显著,可是副作用也大,因此医生应用时比较慎重。危亦林指追加麻药用过以后,“若其人如酒醉,即不可加药”。唐宋时期,内服麻醉所用的川乌、草乌,生用的多,元以后,一般都经过炮制。“二乌头生用有力,恐太猛,所以用温火略炮”(《世医得效方》)。这样,既降低副作用,同时又能保证麻醉效果。 南星 当时,南星在伤外科临床上应用也逐渐增多,民间常用于治疗腰腿关节疼痛。《世医得效方》有“禁声饮子”一方,仅用防风和南星两味,外加生姜捶碎同煎,治疗“棒杖刀斧伤”和因此引起的激烈疼痛。

南星 现代科学实验表明,南星有较为明显的祛痰、抗惊厥、镇静和延长巴比妥类药物的催眠作用。 14世纪中叶,我国人民在认识麻醉药物的性能、配伍、剂量以及副作用等方面,都积累了许多成功的经验,并提高到理性认识。危亦林在“用麻药法”中提出,使用麻醉药要根据年龄的大小、体质的强弱和有无出血以及出血量的多少等情况,决定用药剂量。 李时珍亲尝草 明代著名的医药学家李时珍对中药麻醉的态度,和他对待其他药物一样,贯彻亲身实践的精神。他不仅记述了明以前中药麻醉的成就,并结合自己的床实践加以总结提高。为了验证书本上的知识,他曾亲自尝试过曼陀罗花,服后果然出现麻醉镇痛作用。他在曼陀罗花项下写道:“八月采此花,七月采火麻子花,阴干,等分为末,热酒调服三钱,少顷昏昏如醉,割疮灸火,宜先服,则不觉苦也。”

《本草纲目》搜集的中药麻醉止痛资料相当丰富,其中有温服单味无名异止痛的方法,内服酒磨茉莉花根进行麻醉的方法等。书中对坐筝草的麻醉作用也有所涉及,指出“《危氏得效方》‘麻药’煮酒方中用之”。坐拏草附录中还列出我国少数民族之一回族所用的麻醉药“押不芦”,李时珍并认为早先华佗进行腹腔手术,用的可能就是这类麻药。 继往开来再发展—— 麻醉的承袭与发展 赵学敏 清代重视“走方医”的医学家赵学敏,收录了民间医生的麻醉药方和催醒方剂。如《串雅内编》的“换皮麻药”,由羊踯躅、茉莉花根、当归、菖蒲四味药组成,服后如同睡熟一般,“任人刀割,不疼不痒”。

赵学敏 他除了吸取当时劳动人民的一些医疗成就之外,也继承了前人的经验。他的“开刀麻药方”包括草鸟,川鸟生南星、蟾酥、番木鳖这些历代采用的麻醉止痛药。赵学敏收集的中药催醒剂由生甘草、陈皮、半夏、白薇、菖蒲、组成(《串雅内编》),该剂运用中医治病的整体观念和辨证施治的原则,针对病人麻醉和手术以后病体的状况,在解决催醒为主的矛盾中,并注意到整个机体的调整与恢复,故较前代有所发展。

《串雅内编》 明清时期,内服麻醉药除上述者外,还有《古今医统》的“麻药草乌散”,《证治准绳》的“整骨麻药”,《伤科真传秘抄》的“痹药昏昏散”,《伤科方书》的“八厘宝麻药”,《医宗金鉴》的“整骨麻药”,《外科大成》的“整骨麻药”等。作为外用的麻醉止痛药也不少,如《证治准绳》治疗诸瘤的“麻药”、《医宗金鉴》的“外敷麻药”、《伤科方书》的“杨花散”以及《外科方外奇方》的“动刀针外敷麻药”等。 综上所述,可见无论是施行全身麻醉,或者是外用麻醉止痛,以及对麻醉后的催醒方法,在祖国医学中,都有丰富的经验,这些都是人民群众智慧和创造力的结晶。 来源:中医药文化杂志,摘自《杏林漫步曲》返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】