| 纯棉,真的是最好的吗? | 您所在的位置:网站首页 › 被子纯棉好还是全棉好 › 纯棉,真的是最好的吗? |

纯棉,真的是最好的吗?

|

纯棉的衣服,透气、舒服买衣服要买纯棉的,品质好…… 在很多长辈的眼里,棉的衣服就是最好的。 但实际上,纯棉只是一种普通的面料,并没有大家想象中那么完美。 纯棉排汗性弱不是最好的内衣材质内衣有一个非常重要的功能——吸湿排汗。 可能大家小时候都有过同样的经历:在外面玩时,父母会在你贴身衣服和背部之间垫一块小毛巾,专门用来吸汗。否则汗液积攒在背部与纯棉内衣上,被冷风一吹凉嗖嗖的,不仅容易感冒,甚至还有引发毛囊炎、湿疹等病症的可能。

图片来源:站酷海洛 这其实就是考验内衣能不能快速吸收人体的汗液(吸湿),然后快速散发出去(排汗)。 纯棉的吸湿能力其实还算不错。纺织上一般用「回潮率」衡量纤维的吸湿能力,回潮率越高,则吸湿性越强。棉的公定回潮率为 8.5%,在中等水平。但排汗能力就比较低了。棉纤维吸水膨胀后,纤维与纤维之间的间隙会变小,排汗会变得很受限制,体感不透气且沉闷湿腻,面料也不容易干。 其实不光是贴身秋衣,内裤、袜子都要考虑到这个功能。而相比于纯棉,可能莫代尔、粘胶、竹纤维,或者它们混纺的面料会更好。

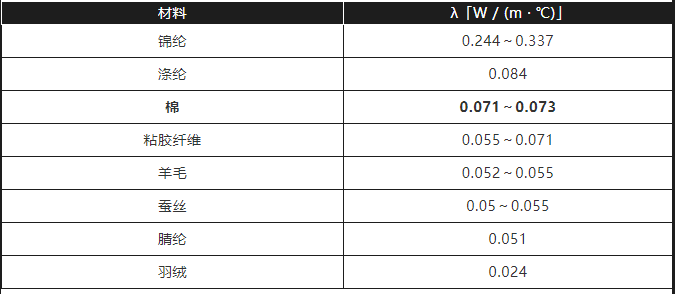

图片来源:站酷海洛 很多运动品牌贴身的衣物,很少用纯棉材质,也是这个道理。 纯棉的保暖性表现也不算特别好这一点大家应该都有感知,曾经流行的大棉衣、大棉裤和棉被,现在已经升级换代成了羽绒、羊毛等更轻薄、更保暖的材质。 我们衡量衣物是否保暖,一般看纤维的「导热系数」。纤维的导热系数越高,热量流失的速度越快,保暖性相对就越差。 常见纤维的导热系数

图片来源:《纺织材料学》 棉的导热系数在常见面料中,就属于较高水平,由此带来的,就是保暖性相对较差。即使棉纤维的中空结构能圈住一部分空气,但也杯水车薪。 从图上可以发现,如果想要保暖,羊毛等导热系数低的材质才是更好的选择。 棉被有一些小缺点首先,它容易皱。棉纤维的回弹性比较差,所以当纯棉的衣物受到压折后,就不容易抚平,容易变皱,尤其是面料比较薄的夏装。

图片来源:站酷海洛 其次,容易缩水。 很多人可能也有过这样的体验,洗了几次的纯棉 T 恤,就缩水了。 这是因为在吸收水分后,棉纤维胀大,经纬向纱支不一样,收缩强度不均匀,产生棉纱会缩短的现象,所以纯棉的衣物比较容易缩水变形,类似的还有羊毛类衣物。 最后,它还容易越洗越硬。 在晾晒的过程中,随着水分蒸发,棉织物中的纤维也会逐步靠近,甚至粘在一起。晾干时,纤维会一定程度上定型,这时棉织物的手感可能就变得硬硬的,难以很好地贴合身体。 当然,棉也有优点 棉本身比较细腻且触感柔软,对皮肤的刺激性较小,有一定亲肤性。还不容易起静电。棉纤维本身不容易导电,又具备一定亲水性,对于一到秋冬就厌烦「噼里啪啦静电折磨」的人来说,还是不错。

图片来源:站酷海洛 最最最重要的是—— 棉质衣物相对便宜,性价比高。所以想穿就穿吧,少花点钱,说不定还能减少金钱造成的家庭矛盾。 在化纤没有问世的时候,是棉毛丝麻这类纤维陪我们走了几千年,我们的确不能忘了棉大衣、厚棉被给我们带来的回忆。但新纤维也有很多性能上的突破,为我们带来不可忽视的便利性。 传统天然纤维和功能纤维并没有谁比谁好,它们性能互补,可以共存,我们各取所需。 合作专家 赵树强 山西省纤维质量监测中心 生丝检测专家 合作专家 王遥 东华大学纺织化学与染整工程硕士 本文经由 东北大学材料学硕士 王小辰 审核

参考文献: [1] 李燕立, 林朔. 织物的吸湿排汗性及其评价方法[J]. 北京服装学院学报, 1996, 016(001):79-84. [2] 吴海军, 钱坤, 曹海建. 织物结构参数对热传递性能的影响[J]. 纺织学报, 2007, 28(2):21-23. [3] 徐勤, 邹奉元, 刘永贵. 针织内衣的舒适性研究[J]. 针织工业, 2007(7):31-33. [4]薛广洲. 人体的出汗与针织服装的液态湿舒适性能[J]. 针织工业, 2002(4):122-124. [5]于湖生, 顾翚. 莫代尔针织物和棉针织物舒适性对比[J]. 纺织导报, 2003, 000(011):28-29. [6]杨乐芳. 竹浆纤维、Modal 与粘胶纤维的织物性能比较[J]. 上海纺织科技, 2004(04):61-62. [7] 姚穆.纺织材料学[M].第 4 版.北京:中国纺织出版社,2015. [8] Igarashi T, Hoshi M, Nakamura K, et al. Direct Observation of Bound Water on Cotton Surfaces by Atomic Force Microscopy and Atomic Force Microscopy–Infrared Spectroscopy[J]. The Journal of Physical Chemistry C, 2020, 124(7): 4196-4201. |

【本文地址】