| 南渡星辰 | 您所在的位置:网站首页 › 蓝田国立师范 › 南渡星辰 |

南渡星辰

|

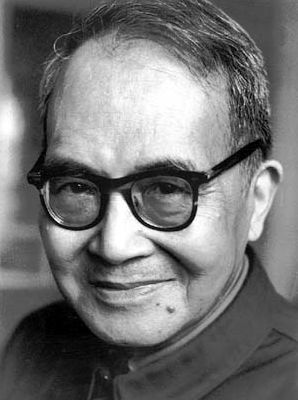

由此可见,中国现代著名的作家、文学研究家钱钟书在文学上堪称全才,既是大学者,又是大作家。作为学者,他的《谈艺录》《管锥篇》《七缀集》《宋诗选注》等,都是不可多得、传世的学术著作。作为作家,他的《围城》《写在人生边上》等,都是中国现代文学的经典作品,特别是《围城》,夏志清认为是现代中国最伟大的小说之一。

1937年,钱钟书以《十七、十八世纪英国文学中的中国》为题,完成了自己的毕业论文,获得牛津大学副博士学位。据说,这种学位“当时还极少颁发给一个以中文为母语的学生”,而钱钟书花了两年时间获得,是非常了不起的。这篇毕业论文后来分3次发表在1940-1941年的《中国图书季刊》(Quarterly Bulletin of Chinese Bibliography)英文版上。毕业后,牛津大学决定聘请他为中文讲师(相当于美国大学的副教授),他没有接受,而是于1937年秋同夫人杨绛一起到法国巴黎大学。

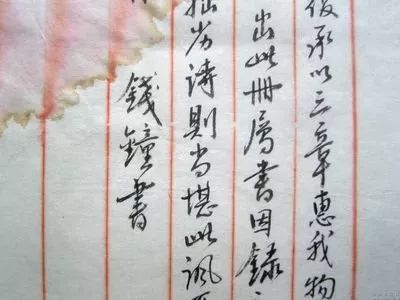

钱钟书先生手稿 在法国作短暂停留后,1938年,西南联大决定聘请钱钟书为外文系教授。据当时文学院院长冯友兰讲,这在学校历史上是没有的,因为按照惯例,刚回国的留学生只能担任讲师,然后一级一级逐步来,由讲师升副教授,然后是教授。而钱钟书连跳两级,直升教授,且时年还不到28岁,所以是破例。为此,冯友兰曾给梅贻琦写信说:“钱钟书来一航空信,言可到清华,但其于九月半方能离法,又须先到上海,故要求准其于年底来校。经与公超、福田商酌,拟请其于11月底来或下学年第二学期来……弟意名义可与教授,月薪三百,不知近聘王竹溪、华罗庚条件如何,钱之待遇不减二人为好。”当然,钱钟书对西南联大的礼遇,给予了积极的回应,他没有去上海,而是从香港直接转赴昆明。

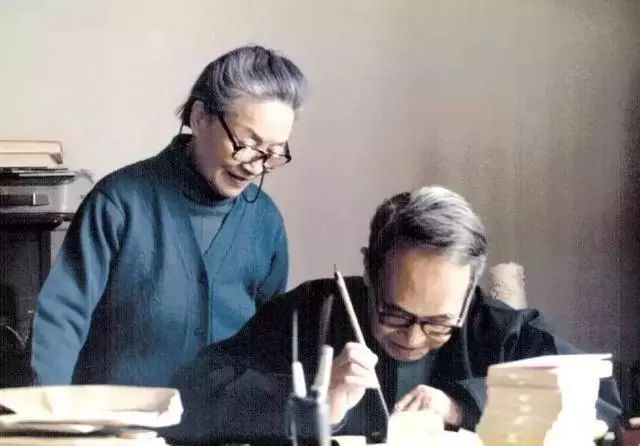

杨绛与钱钟书 1938年10月下旬,钱钟书到达昆明,其时西南联大还没有开学。根据联大教授浦薛凤回忆,一因战乱,二因校舍难觅,故联大学期始未定期。1938年度第一学期一直到12月13日才正式上课,所以他到昆明后居住在学校附近的文化巷11号,积极准备新学期的教学任务,当时与钱钟书做邻居的有顾宪良、周珏良、杨武之等人。在闲暇之余,钱钟书爱好写诗,在一首题为《双燕》的诗中,他这样写道:“双燕飞归自海西,双飞归燕不双栖。空思故国春相逐。苦认前巢路竟迷。如此风光偏失侣,无多土地许衔泥。将雏尘上灰扬处,可得孤花与表题。”据说这首诗反映他与杨绛分别后的苦闷与惆怅,其时钱夫人带着女儿到上海看望她的父亲,没有跟随他来到内地。 据《国立西南联合大学史料》记载,钱钟书在西南联大执教虽只短短一年,但教过的学生却不少,其中就包括许国璋、穆旦、王佐良、周珏良、杨周翰、李赋宁、许渊冲、赵瑞蕻等人,这些学生后来都成为很有声望和造诣的翻译家与学者。他在西南联大开设3门课程:“欧洲文艺复兴”“当代西方文学”和“大一英文”。据许渊冲回忆:“钱钟书先生教我的时候才28岁,刚从牛津回国。他在清华时上课不听讲,考试总是第一的故事,在联大流传很广,使我误以为天才是不用功就可以出成果的。大一英文是陈福田先生编选的教材。钱先生1939年4月3日讲的一课是一对啄木鸟,他用戏剧化、拟人化的方法,把这个平淡无奇的故事讲得有声有色,化科学为艺术,使散文有诗意,已经显示出了后来写《围城》的才华。”

钱钟书杨绛一家 在西南联大,大一英文是一年级学生(不分院系)的公共必修课,按照学校惯例,公共必修课都是由系主任或有经验的教授任教的,但由于钱钟书年纪较轻,所以他上课时总是戴一副黑边大眼镜,穿一身藏青色西装,脚上着一双黑皮鞋,看起来可以显得年纪大一点。虽然他年纪较轻,但讲课却很受学生欢迎。比钱钟书小5岁的学生许国璋后来在书中说:“1938年,钱钟书师来昆明,在联大授‘欧洲文艺复兴’与‘当代文学’二课,都以欧洲为主线,兼及英国。每讲,总有新意,至今不忘。”又说:“师讲课,必写出讲稿,但堂上绝不翻阅,既语句洒脱,敷陈自如,又禁邪制放,无取冗长。学生听到会神处,往往停笔默记,盖一次讲课,即是一篇好文章,一次美的感受……钱师,中国之大儒,近世之通人也。

虽然钱钟书在昆明的时间不是很长,但在这一年里,除了写作诗歌外,他还写了许多嬉笑怒骂、令人击节称赏的散文,总题“冷屋随笔”,后来这组随笔收入1941年在上海出版的《写在人生边上》。在1939年1月3日发表的《论文人》里,他对文人进行了冷峻尖刻的嘲讽。在另外的《释文盲》《一个偏见》《说笑》等随笔中,他同样对学术界和文坛上的丑恶现象进行深刻的讽刺。可以说,通过“冷屋随笔”的创作,他嬉笑怒骂的本色,行云流水的文笔,自由挥洒的风趣和幽默,使当时联大的学生读了无不拍手称快。许渊冲就说过:“钱先生在当时当地的报刊上发表的文章,流传很广,影响很大。” 1939年暑假,钱钟书去上海探亲,当时他父亲钱基博已在湖南蓝田国立师范学院中文系任系主任,想让自己的儿子随他前往蓝田师范,一面任教,一面照顾自己。钱钟书离开西南联大,确实有他的苦衷。这是因为:一方面,他的父亲体弱多病,客居他乡,需要儿子的照顾。况且钱钟书也不敢违抗父命,为了顺应父亲的意愿,他只能弃联大而就蓝田师院。另一方面,钱钟书曾于1939年9月中旬给外文系主任叶公超写过一封信,委婉地表达自己想离开联大的意思,但叶公超没有任何回复,他以为西南联大的工作已辞,就离开上海前往蓝田师院了。

钱钟书到湖南安化的蓝田镇国立师范学院时才成立第二年,一切草创,筚路蓝缕。但正是这段艰难困苦的生活经历,却成就了他在中国文学史上的重要地位。在湘西,他以从上海到蓝田的旅途经验及在蓝田的小镇生活为蓝本,创作了一部在中国现代文学史上不可忽视的巨著——《围城》,并以此知名于世。夏志清认为,《围城》是中国近代文学中最有趣和最用心经营的小说,可能亦是最伟大的一部。作为著名的讽刺文学作品,《围城》让人们想起像《儒林外史》之类的优秀中国古典小说,但《围城》却更胜一筹,因为它有统一的结构和丰富的戏剧性,同时还牵涉众多的人物与场景。因此,《围城》出版后,钱钟书名噪一时,虽在战乱烽火中,但该书畅销不绝,两年内就出了3个版本,足以反映出这部小说受读者欢迎的程度。

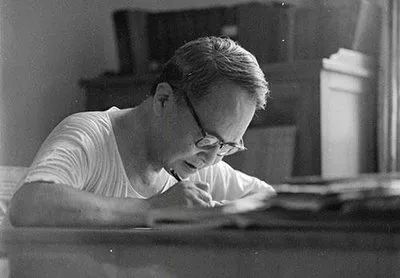

钱钟书在写作 虽然钱钟书在蓝田师院担任教学,但西南联大并没有放弃对他的邀请,屡次希望他能回到昆明,陈寅恪、吴宓等教授都认为钱钟书这样的“人才难得”,他们为此事积极奔走,力主钱钟书回到联大执教。吴宓对钱钟书改就蓝田师院深感痛惜,他多次向外文系主任陈福田提议重新聘请钱钟书。 当时,钱钟书也曾答应过西南联大,表示愿意回昆。他在没有离开蓝田师院时,就写过一首《又将入滇怆念若渠》的诗:“城郭重寻恐亦非……学仙未是归丁令,思旧先教痛子期。沉魄浮魂应此恋,坠新危涕许谁知。分看攀折离披了,阅水成川别有悲。回首昆明湖水畔,繁华高柳尚留人。”通过此诗,表明自己是愿意重回昆明西南联大的。1941年10月,西南联大外文系主任陈福田请教授们商议系务,吴宓再次提议请钱钟书回校任教,最终获得通过。于是,陈福田特地跑到上海,再次聘请钱钟书担任西南联大教授,然而令人遗憾的是,由于敌寇侵占中国领土,河山沦丧,钱钟书无法离开上海,自然没有到昆明就聘。

钱钟书(1910-1998年),江苏无锡人,原名仰先,字哲良,后改名钟书,字默存,号槐聚,曾用笔名中书君,中国现代作家、文学研究家,与饶宗颐并称为“南饶北钱”。 排版 | 豆晨玮返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】