| 蜂窝变“金窝”!“人头蜂”一年繁殖4代,招蜂筑巢有何隐忧? | 您所在的位置:网站首页 › 草蜂 › 蜂窝变“金窝”!“人头蜂”一年繁殖4代,招蜂筑巢有何隐忧? |

蜂窝变“金窝”!“人头蜂”一年繁殖4代,招蜂筑巢有何隐忧?

|

村民为何要冒险摘蜂巢?这背后的经济价值才是关键原因。 首先,蜂巢本身就是珍贵的中药材。蜂巢的原材料是植物的表皮,是经胡蜂反复咀嚼并混合唾液后修筑而成,有较高的药用价值。在农村地区,收集马蜂窝并集中出售是一种常见的小生意。 其次,蜂蛹具有很高的食用价值,深受追捧。

最后,蜂王、雄蜂也大有用处。

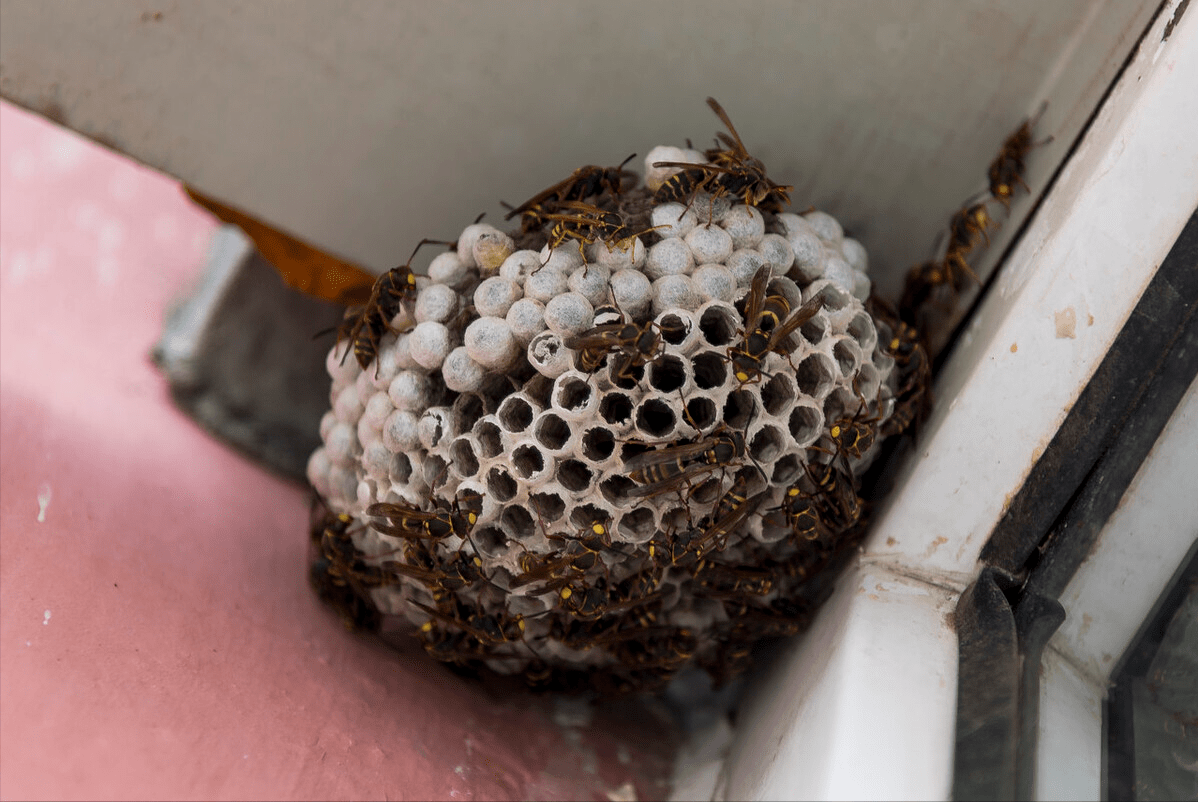

街边出现胡蜂泡酒 总之, 野生蜂巢价值不菲,几乎全巢都是宝贝。但野生蜂巢数量很少,而且巢穴隐蔽,不易被发觉,难以满足市场需求。近年来,一些村民开始从采摘野生蜂巢转变为人工饲养,产量更加稳定,在西南山区等原始资源丰富的地区已形成可观的产业。 “人头蜂”一年繁殖4代,它的蜂巢是如何形成的? 无论是养蜂还是采摘野生蜂巢,获益多少主要取决于蜂巢的规模和大小。那么, 蜂巢到底是如何形成的呢? 一枚蜂巢的产生还要从蜂王说起。蜂王也叫 母蜂、蜂后,是生殖器官发育成熟的雌蜂。每年3~4月份,越冬的蜂王相继复苏,但此时的营养条件较差,需要一段时间采食以补充营养,之后才会开始营巢。

有意思的是,越冬后的蜂王 不需要与雄蜂交配就能直接产卵。这是因为年前蜂王和雄蜂已多次交配,并将雄蜂的精子存入到了贮精囊中,精子可保留数年之久。更加神奇的是,蜂王产下的卵既有受精的卵子,也有未受精的卵子。其中, 受精卵发育成工蜂或蜂王(雌蜂), 未受精卵则发育成雄蜂。

雌蜂和雄蜂的外观差异主要为: 雄蜂的腹节和触角都比雌蜂多出一节,且触角端部常弯曲成钩状。还有一个更简单的判断方式, 看有无蜇针:只有雌蜂腹部才有蜇针,能伸缩,可排出毒液,因此 会蜇人的胡蜂都是雌蜂。 不同品种的蜂王,其筑巢时间有所不同,但过程都如出一辙:筑巢时直接将腹部伸入巢室中,将卵子产在巢室的基部侧壁。卵孵化成幼虫后需要由工蜂照料,个体肥胖,可充满整个巢室。

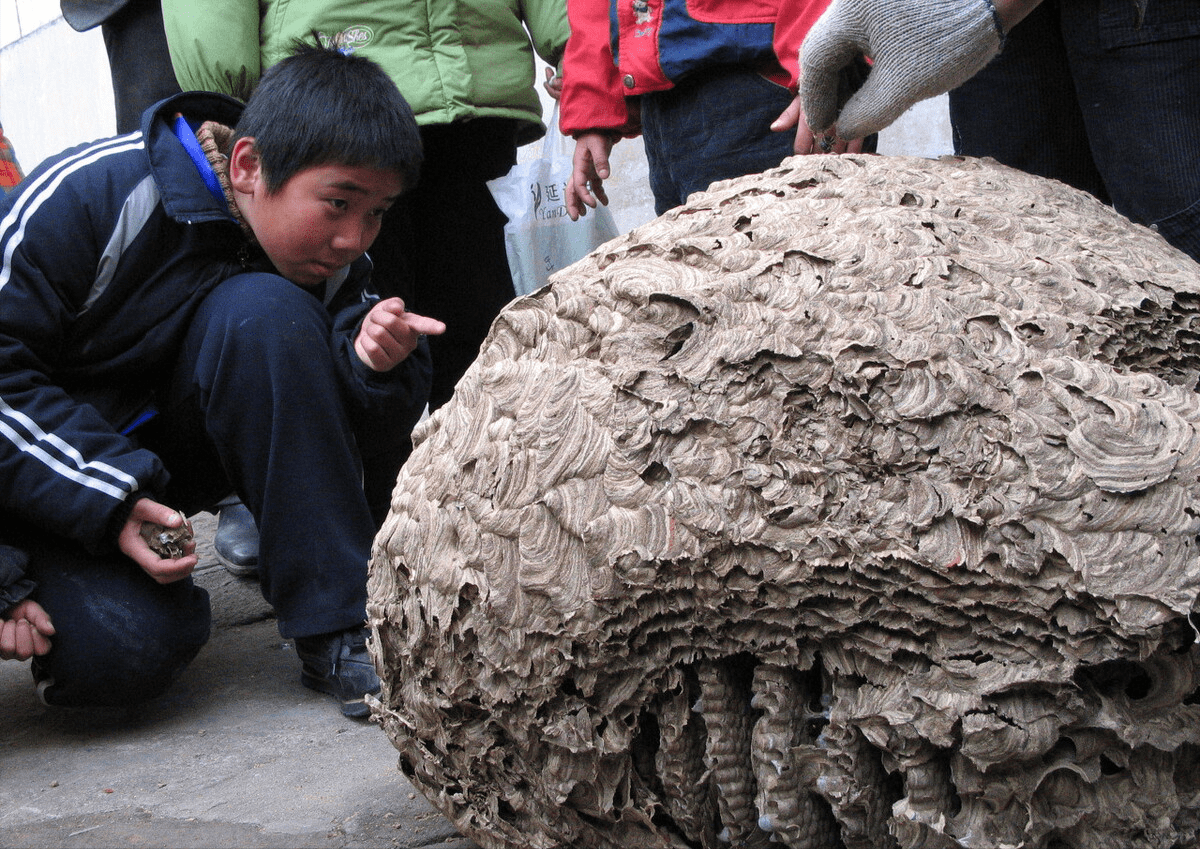

胡蜂是典型的肉食性蜂种,幼虫也不例外。在取食时,工蜂将肉糜直接喂入幼虫的口中,同时幼虫口中会分泌特殊的液体传给工蜂,二者形成互惠关系。 可能有人会问了, 有的蜂巢直径可达2~3米,那么大的巢穴到底是怎么形成的呢? 这种巨型巢穴主要是工蜂的“杰作”。在南方地区,蜂王一年可繁殖4~6代,前几代新蜂大多都是工蜂,专门负责巢穴的扩建、饲喂、御敌、护巢等内外勤活动,蜂王则专门负责产卵。工蜂性情凶狠,蜇针发达,排毒量大,攻击性强,是蜂群的主力军。

招蜂筑巢成热门项目,背后有何隐患? 由于经济效益喜人,越来越多的村民开始投身于胡蜂的养殖,利用蜂王培育初级蜂群逐渐成为热门项目。 在四川、云南、贵州等地,养胡蜂的主流方式是在雌蜂筑巢以后,将蜂巢转移到野外天然放养。这种方式的好处是成本更低,省时省力,养殖户只需要记住位置,在蜂巢发育到最大规模时采摘即可。

据了解,一个初级蜂群的售价就高达 1300~1800元,而有经验的养殖户每年可培育上万只葫芦蜂蜂王,再加上老蜂、蜂蛹、蜂巢,背后的产业价值难以估量。 但是要注意,胡蜂毕竟是肉食性蜂种,而且毒性大,背后的隐患不容小觑: 很有可能会对其他物种构成潜在危害。

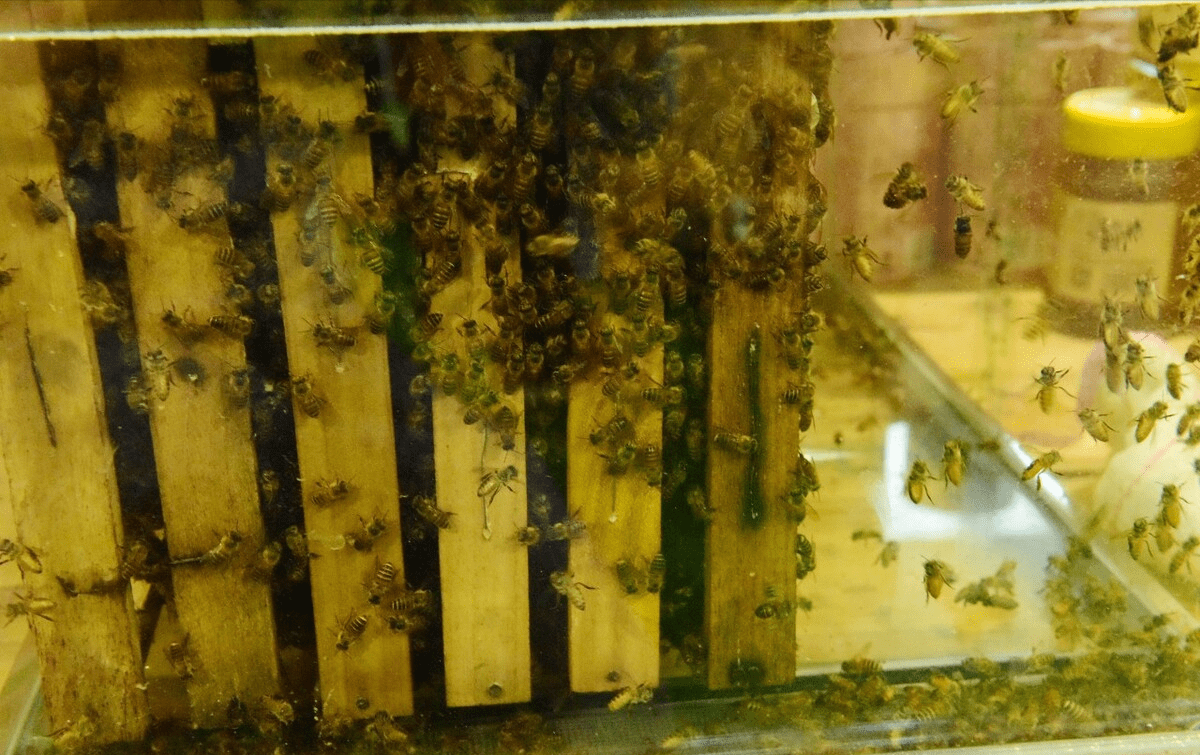

其一,胡蜂可能对蜜蜂种群产生危害,农作物也有可能因此减产。 胡蜂是蜜蜂的天敌,每年7~9月是蜜源紧缺期,此时胡蜂会大量叼食蜜蜂哺育幼虫,严重的甚至能将一个蜂群吃垮。胡蜂侵入后,蜜蜂群因受惊而四散逃飞,蜂箱附近也经常出现伤亡的青壮年蜂,大多数都是无头、断足或者残翅蜂,给蜜蜂养殖户带来了严重损失。

其二,胡蜂对农村居民、牲畜也能构成潜在威胁,需要引起重视。 在野外放养胡蜂,其安全性比不上网状大棚养殖,后者将胡蜂的活动范围限制在了封闭的网室内,不会对人畜造成意外伤害。至于前者,那就另当别论了。

野外放置的胡蜂巢对地点有严格要求,必须置于人迹稀少的地区,还要设置警示牌。但目前胡蜂养殖从业者素质不一,部分养殖户安全意识不高,投巢操作也不规范,一旦出现失误就有可能酿成大祸。 马蜂蜇人致死的相关案例 2014年10月9日,四川巴中市的一对母女到田间挖红薯,不小心惊动了附近松树上的胡蜂群,蜂巢体型竟比水桶还大!在胡蜂的围攻之下,母女二人不幸遇难,就连赶来营救的村民也被胡蜂严重蜇伤,躺进了医院。

更让人痛心的是由人祸引发的悲剧。2020年9月,几名外省人在湖北黄石某村庄发现了一只马蜂窝,当场将其捅落下来。出人意料的是, 这些蜂群并未立即消散,而是在周围来回游荡,这也给后来的悲剧埋下了隐患。 第二天,村里的一位3岁孩童在自家门口玩耍,竟突然遭到了一群马蜂围攻,发出的惨叫声惊动了在田间劳作的奶奶。奶奶用身体护住孙子,结果自己也被严重蜇伤。最终,祖孙两人因伤势过重而身亡。

马蜂蜇人(图文无关) 总之,胡蜂的养殖应当慎之再慎,尤其是野外放养。只有小心谨慎,提高从业者的专业素养与安全意识,才能将风险降到最低,切实保障居民的人身安全。 对于采摘马蜂窝及野外放养的行为,您怎么看?欢迎在评论区留言讨论。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】