| 向80年工龄的粤式点心大师陈勋致敬! 进入本文欣赏93岁点心师傅做点心的风采。 | 您所在的位置:网站首页 › 茶楼的点心有什么是现做的 › 向80年工龄的粤式点心大师陈勋致敬! 进入本文欣赏93岁点心师傅做点心的风采。 |

向80年工龄的粤式点心大师陈勋致敬! 进入本文欣赏93岁点心师傅做点心的风采。

|

陈勋这辈子不知道做过多少只小小的叉烧包了。“我还记得上世纪40年代,我在广州长堤的六国饭店工作,最高纪录是一天卖出了一千多笼叉烧包。”陈勋笑着说道,“我做的叉烧包肉鲜多汁,外皮厚度适中,所以好吃。” 好吃,这是对于食物最朴素而又令人心满意足的评价了。

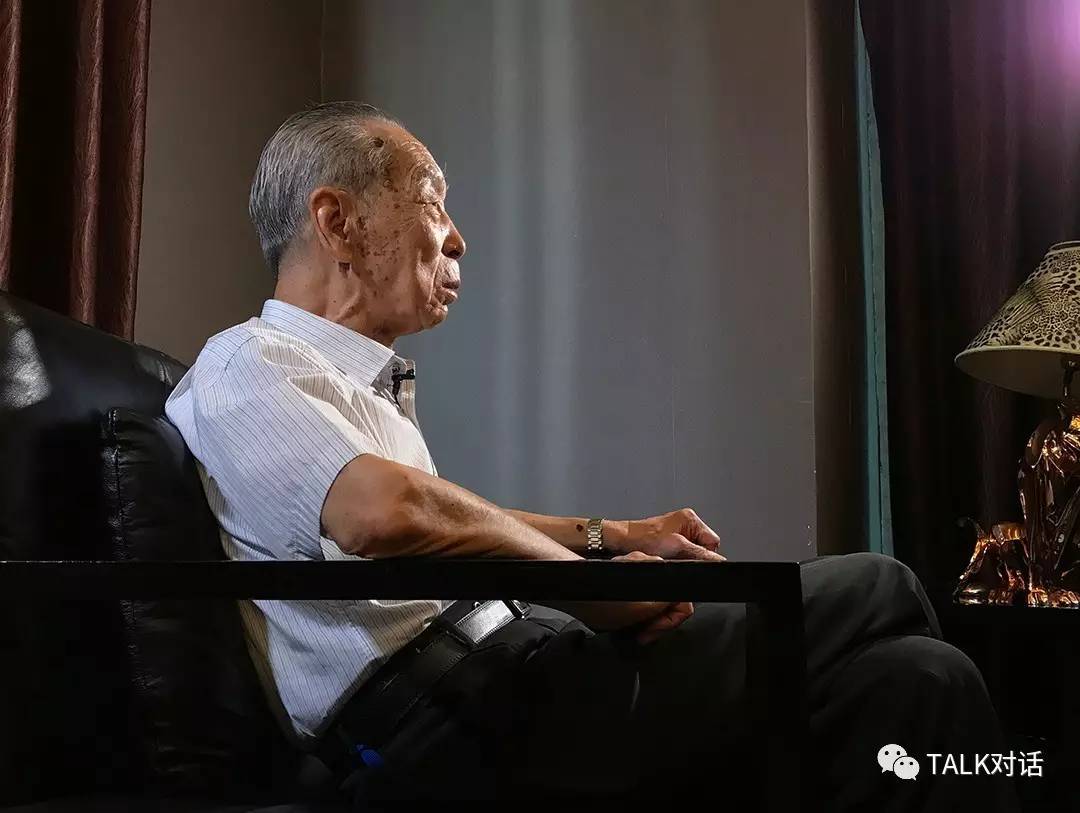

▲ 陈勋至今做了80年的点心 图 / 方迎忠 陈勋出生于1924年,广东番禺人。于1937年入行做学徒,至今做了80年的点心了。对于这位点心大师来说,现在一天的时光从上茶楼开始。当然,上茶楼的重点不是品茶,而是吃茶点。 “我一般晚上看完凤凰卫视的新闻才洗澡上床,10点多11点睡觉,早上8点半起床,去喝茶,然后看报纸、听粤曲和流行音乐,中午小睡一下。”陈勋说,现在才补回上辈子的觉,因为退休之前,不管刮风下雨,都是半夜起床。 陈勋笑说,旧时候做点心师傅,所谓“一世夫妻半世床”,因为每天半夜2点就要上班,如果碰上新开张的酒家,那就只能通宵工作,因为难以估算食物的销量,需要提前做好准备,“所以我的子女全部都不愿意继承父业,他们从小就觉得老爸太辛苦了。他们说做什么工作都行,就是不当点心师傅。” “做得不好就会挨打” ◆ ◆ ◆ 1937年,只有13岁的陈勋为了养家,通过一位在陶陶居卖饼的亲戚介绍,进入一间名为“七妙斋”的酒楼当学徒杂工,师从当时业内知名的点心大师陈熙,“我的第一个师傅很凶的,而且他又学过功夫,我们几个学徒都很怕他,如果做得不好就会挨打。”

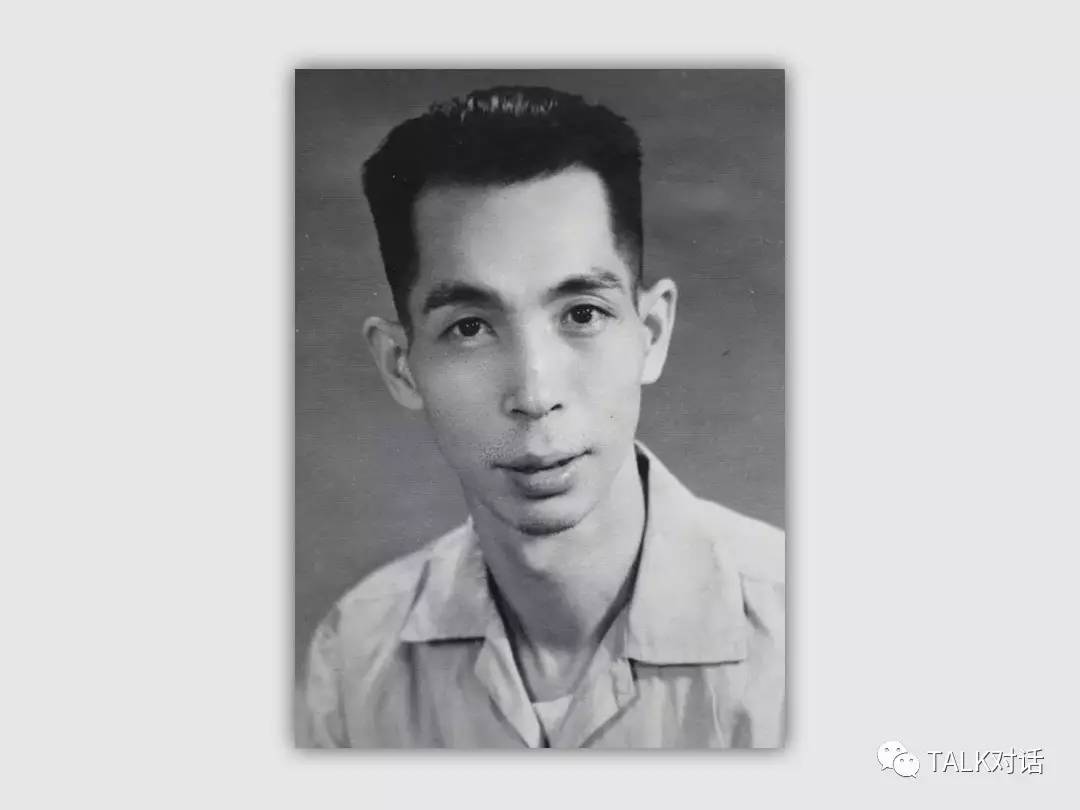

▲ 年轻时的陈勋 陈勋回忆起学徒时代,最开始学做的就是叉烧包的皮和千层酥。那时候,少年陈勋晚上7点下班,小睡两个小时,半夜12点起来学手艺。“因为以前没有冰箱,只用冰来冷藏做好的面皮,等到凌晨四五点再用来做点心。那是在1941年—1942年,我印象很深,我们跟着师傅做梳夫厘布丁,还有芝士布丁,因为点心的其中一个部分需要用鸡蛋做蛋皮,我做得不好,师傅一个巴掌就打下来了。” 不过,陈勋日后也当上了师傅,却从来不打骂徒弟,“我不打人,也不骂人,但是脸色当然就不好看啦,徒弟看到就知道怎么回事。我学到的是我第二个师傅崔强的风格。崔强是用行动感化你,如果你做得不好,他就自己来做。所以我的徒弟也挺怕我的,以前我在北园酒家工作的时候,点心部的人都管叫我‘老爸’,说跟着‘老爸’干活很辛苦。”

▲ 1978年,陈勋当选广东省人大代表 陈勋说,在解放前的广东,点心这一行当没有拜师傅的正式仪式,“大家心照,你尊重那个人,他就是你的师傅。因为我们这个行当,什么人都有,比较复杂。有些人找师傅只是为了拿好处,比如师傅在哪个地方工作,有些人觉得当徒弟找工作就比较方便。” 陈勋口中的第二任师傅崔强,擅长做形似“百花”的虾饺,绰号“百花强”,是当时的业内有名的大点心师。1946年,崔强举荐陈勋进入六国饭店,陈勋也不负众望,两年后当上了“六国饭店”点心部主管,成为当时著名的餐饮大佬,当时广东饮食圈内就有“西有罗坤,北有陈勋”的佳话。

▲ 陈勋在北园酒家 六国饭店,当时位于广州长堤二马路,是银行、戏院、商铺的聚集地,人流密集。陈勋说,“现在大家流行喝下午茶,以前我们流行的喝早茶和夜茶。特别是夏天的夜晚,从7点到11点就是夜茶时间。六国饭店的对面是海珠剧院,也叫人民剧院,每隔五天就有戏班上演粤剧,那些粤剧名角还没开始开演之前会来我们饭店喝茶,晚上看完粤剧的人也会来六国饭店吃点心。” 陈勋笑说,以前广东点心界的大佬,常常聚会切磋业务,也默默达成共识,如果哪一家饭店出了新的点心品种,那么另外一家饭店就不会出类似的竞品,会去研发其他点心品种,避免恶性竞争。 1959年,陈勋以技术骨干的身份为大三元饭店筹备复业,随后一直在大三元担任点心主管一职。1973年,陈勋离开大三元饭店,进入北园酒家担任点心部主管,直至1984年从北园饭店退休。 南北点心之争 ◆ ◆ ◆ 叉烧包、虾饺、干蒸烧卖、蛋挞,号称粤式点心的“四大天王”,因为太经典,是广州几乎所有茶楼都会出品的点心。 其实“四大天王”这种说法就是陈勋提出来的。

▲ 粤式点心“四大天王”——叉烧包、虾饺、干蒸烧卖、蛋挞 1983年,第一届全国烹饪比赛在北京人民大会堂进行,在点心类别的比赛中,陈勋是代表广东的评委,另外来自北京、上海、山东、四川、苏州、陕西、福建、江苏各有一名评委。而当时广东参赛的就是罗坤和他的徒弟,参赛的点心在当时看来颇有创意——雪梨果、兔子饺、脆皮百花球、蛋黄角。 “江苏的评委提出,罗坤做的这几样,说是菜又不像菜,说是点心又不像点心。一开始江苏评委觉得一定要有粮食在里面,比如做成面皮的,才能算是点心,所谓面点。但我觉得不一定要有粮食才算是点心,在我爷爷的时代,广东的点心就有牛肉烧卖、猪肉烧卖这些纯肉类做的点心了。”陈勋说,“当时南北不同的评委对于点心有着不同的概念,后来好在来自上海和福建的评委都同意自己的看法,否则罗坤就拿不到全国大奖了。”

▲ 现在很多酒楼出品的叉烧包都是皮厚馅少不够鲜爽 因此,在第二届全国烹饪比赛中,陈勋就建议,可以把叉烧包、虾饺、干蒸烧卖、蛋挞等传统品种拿去参赛,也让经典的粤式点心发扬光大。 旧时的味道让陈勋想起故乡,想起童年,“其实在清末民初的时候就出现现在粤式点心的雏形了。我记得小时候还在乡下,就去茶楼喝茶吃点心了。但当时的点心品种不多,只有包点、牛肉烧卖之类的。现在,即使是同一个点心品种,吃起来的跟以前也不一样了。” 陈勋解释说,因为原料不一样,消费者的要求也不一样。“比如虾饺,以前我们的做法,分为‘实馅’和‘散馅’,实的就是所谓‘百花馅’,散的就是指肉馅不用完整的一只虾,而用剁碎的虾肉,包裹的时候虾饺皮上有几个折痕也是有规定的。但是现在的消费者就喜欢里面包着整只虾的虾饺,卖相好看。”

▲ 现在虾饺追求大而且整只大虾做馅,这样火候不易把握 陈勋在采访现场教授”如何识别一只完美的虾饺”。“你们去吃茶点的时候,用筷子夹起一只虾饺,翻看没有皱褶的底部,如果底部和上部的外皮颜色是一样的半透明状,那就证明这只虾饺在蒸的时候火候均匀,整只虾饺是熟透的。”陈勋最看重的是点心制作过程中的火候,“以前我们用的焗炉跟现在不一样,以前用的是炭炉,而且有一段时间我们只用来自广东韶关地区的一种炭,非常讲究。” 解放前,陈勋不会做传统北方面点。“解放之后,我学会做几样北方的面点,葱油饼、馒头、手擀面。上世纪60年代我在大三元饭店工作,很多省内的会议,比如农代会、工代会,需要接待来参会的人,于是就会安排一些北方师傅来到大三元教我们做面点。 这位93岁的粤点大师坦言,做了这么多年点心,最大的心得就是洋为中用,古为今用,南北并举,“为什么我年轻的时候就会做梳夫厘布丁和芝士布丁,因为广州是开放的地区,我小时候认识的一些师傅是从越南西贡、新加坡、马来西亚等地回来的,带来很多西点的做法。” 现在,很多人见到陈勋师傅,都爱问他的养生之道。他却说没什么特别的。年轻时烟酒茶什么都沾,蛇虫鼠蚁样样敢吃,每天熬夜睡眠不足。现在陈勋有些返老还童了,偏爱甜食,比如外皮酥脆内里绵软的芋角,“你们现在很少吃到这种点心吧?” ——————END —————— 本文来源TALK对话,欢迎关注!

|

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |