| 「旅游文化」贵州世居民族 | 您所在的位置:网站首页 › 苗族文化简介 › 「旅游文化」贵州世居民族 |

「旅游文化」贵州世居民族

|

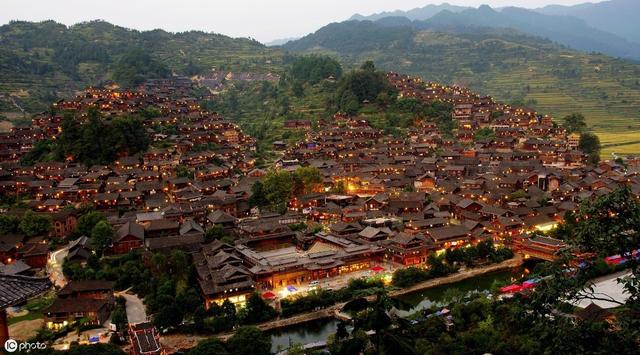

贵州省是苗族人口聚集最多的省份,据统计有接近400万苗族人口居住在贵州各地,仅贵州各地设置的少数民族自治县就有11个,包含威宁、黔东南、黔南、松桃、镇宁、紫云、关岭等地。 世界最大的苗族聚居村寨——西江千户苗寨

西江千户苗寨是保存苗族“原始生态”文化较完整的地方,由10余个依山而建的自然村寨相连成片,是目前中国乃至全世界最大的苗族聚居村寨。它是领略和认识中国苗族漫长历史与发展之地。西江千户苗寨是一座露天博物馆,展览着一部苗族发展史诗,成为观赏和研究苗族传统文化的大看台。 只是如今因为旅游文化的昌盛,不免让游客觉得商业化严重的倾向,周边修建了很多仿制的新建筑,以便游客居住。 不过如果游客不是本着走马观花的游历方式,而是抱着欣赏建筑美学的意识去看,定然能够体味到民族建筑的美。西江千户苗寨的苗族建筑以木质的吊脚楼为主,为穿斗式歇山顶结构。 西江苗族吊脚楼源于上古居民的南方干栏式建筑,运用长方形、三角形、菱形等多重结构的组合,构成三维空间的网络体系,与周围的青山绿水和田园风光融为一体,和谐统一,相得益彰,是中华上古居民建筑的活化石;在建筑学等方面具有很高的美学价值。 风雨桥

若是能去到每个村寨,会发现贵州的大部分村寨都修建有风雨桥,出于改善村寨风水条件和方便居民生活考虑,多数苗寨在村寨附近建有风雨桥,以关风蓄气和挡风遮雨。据传,风雨桥建在溪河上不仅仅是给人们交通提供便利,而且还有镇邪和留财之意。 风雨桥又称花桥、福桥,由桥、塔、亭组成,全用木料筑成,桥面铺板,两旁设栏杆、长凳,桥顶盖瓦,形成长廊式走道。塔、亭建在石桥墩上,有多层,檐角飞翘,顶有宝葫芦等装饰,被称为世界十大最不可思议桥梁之一。因为行人过往能躲避风雨,故名风雨桥。 风雨桥,都是以杉木为主要建筑材料,建桥时,不用一颗铁钉,只在柱子上凿通无数大小不一的孔眼,以榫衔接,斜穿直套。其坚固程度不亚于铁、石桥,可延二三百年而不损。 苗族的民俗文化

拦门酒,是苗家山寨的一种古老的习俗,苗家娶亲嫁女,亲戚朋友都要上门送礼贺喜。好客的主人和贤惠大方的亲朋戚友,总是要把这门喜事办得体面热闹,同时也总是要借个良好的机会展示自己的富有,广交朋友。主人把事先早已准备好的包谷烧酒,请来寨子里德高望重的族老和歌师,在自家的大门口摆下大方桌,桌子上摆满了一碗碗喷着清香的美酒。客人来时,由主管把门的族老首先唱讲贺词,然后,客人中最年长且声望高的长者唱答谢词。如今很多苗寨都恢复了这一古老的传统,在贵客来时都会以隆重的拦门酒,并配以载歌载舞,欢迎远道而来的客人。

苗寨的千人长桌宴, 是苗族宴席的最高形式与隆重礼仪,已有几千年的历史。通常用于接亲嫁女、满月酒以及村寨联谊宴饮活动。左边是主人座位,右边是客人座位。主客相对,敬酒劝饮并对酒高歌。

反排木鼓舞,是流传于贵州省台江县方召乡反排村,是一种世代相传的苗族祭祀性舞蹈,反映了苗族祖先不畏艰难险阻,披荆斩棘,长途迁徙,开辟疆土,围栏打猎,创造美好生活的壮举。这种舞蹈舞是苗族神话中造人之神——“蝴蝶妈妈”的象征,系苗族的祖先姜央打造并开始贡奉,由后人沿袭至今。木鼓舞是反排规模隆重的祭祖舞蹈,人们随着木鼓鼓点,以头、手、脚的大幅度摆动随着鼓点变化而变化,动作粗犷豪放,洒脱和谐,潇洒刚劲,激越豪迈,热情奔放,表现了山区苗族人民顽强的气质和坚强的生命力。她是苗族舞蹈的精华,是苗族文化活动的活化石,是世界民族文化的一朵奇葩。1990年反排木鼓舞表演队到中南海演出,倍受党和国家领导人的青睐,后到英、美、加、意以及东南亚等十多个国家和地区演出,被誉为“东方迪斯科”而遐迩闻名,誉满海外。

苗族龙舟竞渡,具有悠久的历史,明(嘉靖)《贵州通志》卷三“风俗”记载:“镇远府端阳竞渡。府临河水,舟楫便利,居人先期造龙船,绘画首尾,集众搬演居戏。以箬裹米为粽,弃水中。拽船争先得渡者,是岁做事俱利焉”。龙船节,是流行于黔东南的台江、凯里一带的节日。苗族的端午节有龙舟竞渡的习俗。居住黔东南的台江、凯里、剑河、施秉、镇远等县的苗族也有在农历五月过龙船节竞渡龙舟的风俗。苗族的龙船用杉木制成,分母船和两侧子船三部分,母船的船中心前后共六舱,中四舱装载着龙船节期间亲友馈赠的猪、羊、鹅和竞渡水手食品,两侧子船则为水手划桨之地。苗族划龙船是站立着划桨的,不同于汉族的坐着划桨。村寨在龙船节结束时,必须挑全村最肥大的猪,宰后请全寨聚餐一次,以酬谢全村对龙船节的支持。龙船节期间,清水江两岸人山人海,除竞船外,还有赛马、斗牛、斗雀、吹笙、青年男女对歌、游方、踩鼓等民俗活动,一直进行到深夜,是男女青年游方对唱、谈情说爱的佳节。

苗族鼓藏节,贵州省雷山县传统祭祀节日,国家级非物质文化遗产之一。鼓藏节又叫祭鼓节,是苗族属一鼓(即一个支系)的支族祭祀本支族列祖列宗神灵的大典,俗称“吃鼓藏”。鼓藏节在先秦夏王朝时期的古三苗国就己存在。在汉文典籍中对苗族“吃牯脏”的文字记录,始见于清代。苗族鼓藏节主要流布于雷山县全县的9个乡镇的苗族村寨和榕江县的部分苗族村寨。鼓藏节的来历在苗族经典《苗族古歌》里有记,说的是人类祖先姜央过鼓藏节是为了祭祀创世的蝴蝶妈妈。传说蝴蝶妈妈是枫树生出来的,所以苗族崇拜枫树。既然祖宗的老家在枫树心里,用枫树做成的木鼓就成了祖宗安息的地方,祭祖便成了祭鼓。苗族最高的神是祖先,是生命始祖枫树和蝴蝶妈妈。鼓藏节就是祭祀神枫树和蝴蝶妈妈。

芦笙会,“谷陇·九二七苗族芦笙会”是全国少数民族十大传统集会、贵州省四大民族集会之一,所涉及到的比赛项目主要有芦笙艺术赛、斗牛、民族歌舞、篮球、赛马、斗鸟、斗鸡七大项十七小项。整个“谷陇·九二七苗族芦笙会”历时三天,每年农历9月27日举行盛大的开幕式。“中国·黄平·谷陇·九二七苗族芦笙会”是全国少数民族十大传统集会、贵州省四大民族集会之一,所涉及到的比赛项目主要有芦笙艺术赛、斗牛、民族歌舞、篮球、赛马、斗鸟、斗鸡七大项十七小项。整个“谷陇·九二七苗族芦笙会”历时三天。

丹寨古瓢锦鸡舞,锦鸡舞是苗族芦笙舞中别具一格的一种民间传统舞蹈,发源于贵州省黔东南丹寨县排调镇境内,主要流传于苗族"旮弄"支系中穿锦鸡服饰的锦鸡苗族,比如丹寨县片区的麻鸟、也改、加配、党干、岔河、羊巫、宰宿、排晒、党郎、党早、甲石、排贵、送尝、也要、排结、羊先、羊告、也都、孔庆等苗寨,和雷山县片区的独南、乌的、桥港、新桥、掌批、掌雷、南八、略显、略果、岩寨、桃江、干脑、南脑、等苗寨。锦鸡舞来自锦鸡苗族。锦鸡苗族是苗族的一个分支,属于亚族群,自称旮弄(又写嘎闹),因崇拜锦鸡(凤凰图腾)并在重要节日和祭祀活动中跳锦鸡舞而得名,聚居在贵州东南部。锦鸡舞,有“天下第一锦鸡舞”之称。苗族同胞在每年的盛大节日里举行隆重的吹笙跳月活动,敲击铜鼓,欢跳锦鸡舞,放牯子牛斗角,以纪念先祖和感恩锦鸡。锦鸡,是锦鸡苗族儿女的恩人,也是苗家人的文化图腾。那七彩的颜色代表着苗家人向五彩缤纷的生活,也表现了苗家人对锦鸡的崇拜。生活在深山密林中的锦鸡,身上的羽毛色彩为:头青、颈绿、身红、尾毛麻花且比身长。锦鸡漂亮的羽毛百鸟无比,因此,很受人们喜爱。于是,心灵手艺的苗族姑娘,在崇拜锦鸡中师法锦鸡,用不同颜色的丝线,仿照锦鸡的羽毛刺绣成各种花纹图案的衣裙穿在身上,就像锦鸡一样美丽。每当逢年过节,喜气来临,芦笙手们吹响芦笙塘,姑娘们就头戴打制有数只锦鸡的银花、颈戴银项圈、胸配图腾银盘,穿戴自己剌绣的盛装,精心打扮来到芦笙塘,踩着“四滴水”芦笙舞曲曲翩翩起舞,五彩斑斓的服饰,犹如锦鸡开展了漂亮的羽毛,故名“锦鸡舞”。

苗族姊妹节又称"姊妹饭节",是贵州省台江县老屯、施洞一带苗族人民的一个传统节日,每年农历三月十五日至十七日举行。届时苗族青年男女穿上节日的盛装,聚集于榕江、杨家、偏寨,欢度这个极富民族特色的传统佳节。台江县域内各支系的苗族过姊妹节的时间不尽相同,大都在正月至五月间。台江苗族姊妹节最具代表性和影响力的,要数施洞地区的姊妹节。苗族姊妹节,苗语叫"浓嘎良",它以苗族青年女子为中心,以邀约情人游方对歌、吃姊妹饭、跳芦笙木鼓舞、互赠信物、订立婚约等为主要活动内容。它被喻为"藏在花蕊里的节日",是"最古老的东方情人节"。苗族姊妹节历史悠久,作为一种民俗、婚恋、社交方式传承至今。 吃姊妹饭是这个节日的重要礼仪事项。按本地人的说法,吃了姊妹饭,防止蛀虫叮咬。姊妹饭同时也是姑娘们送给情侣以表达情意的信物,是节日中最为重要的标志。下田撮鱼捞虾是姊妹饭活动之一,一个寨子的姑娘与另一个寨子的小伙子相约,以撮鱼捞虾谈情说爱等风俗活动,寻找意中人。 苗族的节日还有很多,各个村寨都还流传着这种古老的文化传承,能够体验的地方有很多,虽然随着汉族文化的流传,传统文化的后继无人情况正在出现,但也有更多的人正在致力于恢复这些传统的节日,和传统的技艺。返回搜狐,查看更多 资料来源:网络以及百度百科等; 整理编辑:暮音 |

【本文地址】

| 今日新闻 |

| 推荐新闻 |

| 专题文章 |