| 科普 | 您所在的位置:网站首页 › 花裙子的裙 › 科普 |

科普

|

[3] 劉麗〈北大藏秦簡制衣簡介〉,《北京大學學報:哲學社會科學版》,2015年第2期,頁43-48。 [4] 同註2。

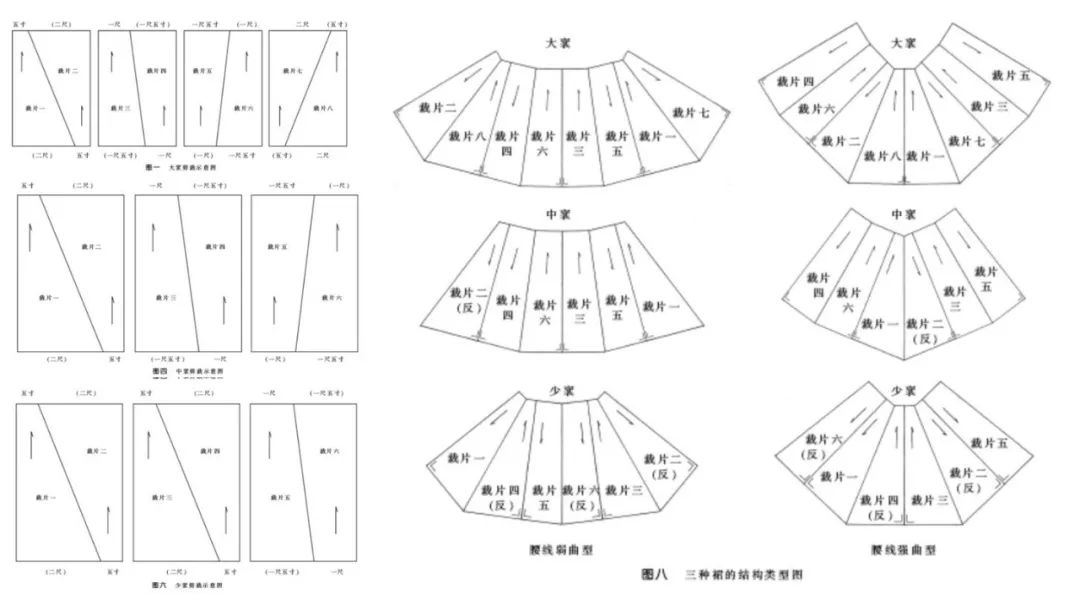

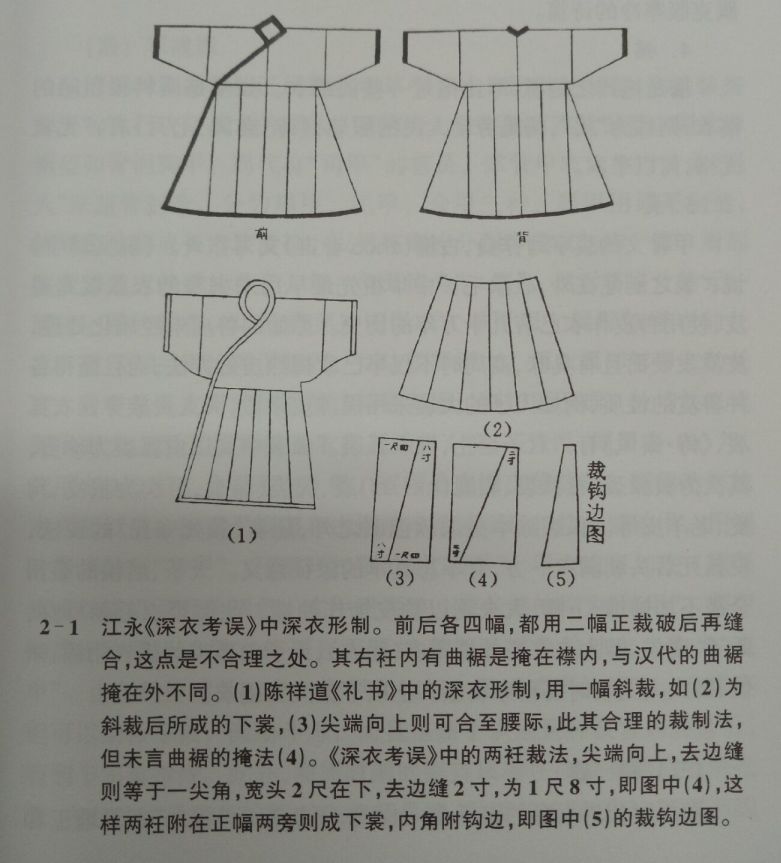

陈果[5]在这一基础上加以申述,认为,如淳曰:「交输,割正幅,使一头狭若燕尾,垂之两旁,见于后,是《礼记.深衣》『续衽钩边』,贾逵谓之『衣圭』。」苏林曰:「交输,如今新妇袍上挂全幅缯角割,名曰交输裁也。」根据汉书中对交输的二种解释来看,交输实为一种服装的裁剪方法,也称交输裁。「割正幅」、「全幅角割」二词说明了此种裁法,需要将整幅的布帛裁开,而「一头狭若燕尾」和「衣圭」则是裁剪后的形态特点。这样一来,交输的裁剪原理和结果都十分清晰明了。 古籍中的交输其实就是交窬,《说文解字注.车部》:「输,委输也。从车俞声。」可见,输与窬同音,那么交输与交窬为异体同义词的推测是符合汉字的演变规律的。 输、窬在上古同音,不仅是《说文》中可见,在医书中也可见到输、窬、俞字互用的情况,[6]由是可见这几个字在上古通用的情况。刘丽也认为[7]:𡩗,此字见于马王堆帛书《老子》乙本卷前古佚书《五正》,不见于字书,或为窬之或体。交窬疑读为交输。窬为喻母侯部字,输为书母侯部字,喻书旁纽,音近可通。《五正》:「吾既正既静,吾国家𡩗(愈)不定,若何?」《老子》乙本:「建悳(德)女(如)££贞女(如)愈。」傅奕本[8]愈作输。 [5] 陈果、刘瑞璞〈秦简交窬裁剪算法与藏袍古制结构〉,《纺织学报》2017年第4期,页109-114。 [6]如《黄帝内经.素问》曰:「俞气化薄」而「俞」字在《黄帝内经.太素》则作「输」,日人森立之《素问考注》曰:「案:『俞』即『输』字省文,《素问》作『俞』者,《太素》皆作『输』,《灵枢》有本输篇,《医心方》引《黄帝明堂经》、《扁鹊针灸经》共作『输」,并可以征矣。《医心方》又引华他(佗)《针灸经》作『窬』。『窬』即输之去车从穴者,而经穴所注之处,故从穴。」 [7]刘丽〈北大藏秦简《制衣》释文注释〉,《北京大学学报:哲学社会科学版》,2017年第5期,页57-62。 [8] 唐初傅奕,据北齐时项羽妾墓出土的项羽妾本,和几种流传版本,参合校订,人称「傅奕本」。 由学者们的论述可以知道,秦简中所书的交窬,其实就是后世文献中的交输,也就是斜裁。而刘丽也提到,大衺、中衺、少衺的区分似乎主要在腰围,此外,复原后的裙子下摆和腰围的差值较传世文献记载以及出土实物都要大,且存在腰围较小,成人或无法穿着应用的问题。对于此点,有可能因为《制衣》中对希的制法主要强调的是斜裁工艺部分,而对于常规的正裁工艺并未提及。如加入正裁裁片,则不再存在腰围过小而无法穿着的问题。 她同时认为,其实古人早有斜裁的理论,若黄宗羲《深衣考》曰:「盖要中太广则不能适体,下齐太狭则不能举步,而布限于六幅,两者难予兼济,古之人通其变,所以有交解之术也。」而认为斜裁之法与理论,自古已有。 刘丽爬梳了《礼记》、《朱子家礼》、江永《深衣考误》的文献,对应出土实物如:江陵马山一号墓、长沙马王堆,以及北大藏《秦简.制衣》,发现这三方面,:「虽都涉及斜裁法,但却各不相同。」其归结道,「出土实物更多地依据了衣服所有者的实际情况,不同于礼书理想化的设计。裁制工艺也是如此,可以看出,斜裁并没有固定的角度,其角度的大小由实际情况灵活调整,以更加适体。」[9] [9] 劉麗、出土文獻與中國古代文明研究協同創新中心〈淺談上古服裝的斜裁法〉,《出土文獻研究》第十四輯,頁140-153。 ◆ 鞠衣下裳的交窬裁剪实物对应 黄能馥先生在《中国服饰史》中对于深衣也有同样的主张,其云:「深衣……下裳用6幅,每幅又交解为二,共裁成12幅,以应每年有12个月的意涵。这12幅有的是对角斜裁的,裁片一头宽、一头窄,窄的一头叫做『有杀』。」[10]是可知,黄能馥先生也是将交输理解为为全幅布对角斜裁。 [10] 黃能馥、陳娟娟《中國服飾史》,上海:上海人民出版社,2014年5月第2版,頁56-57。

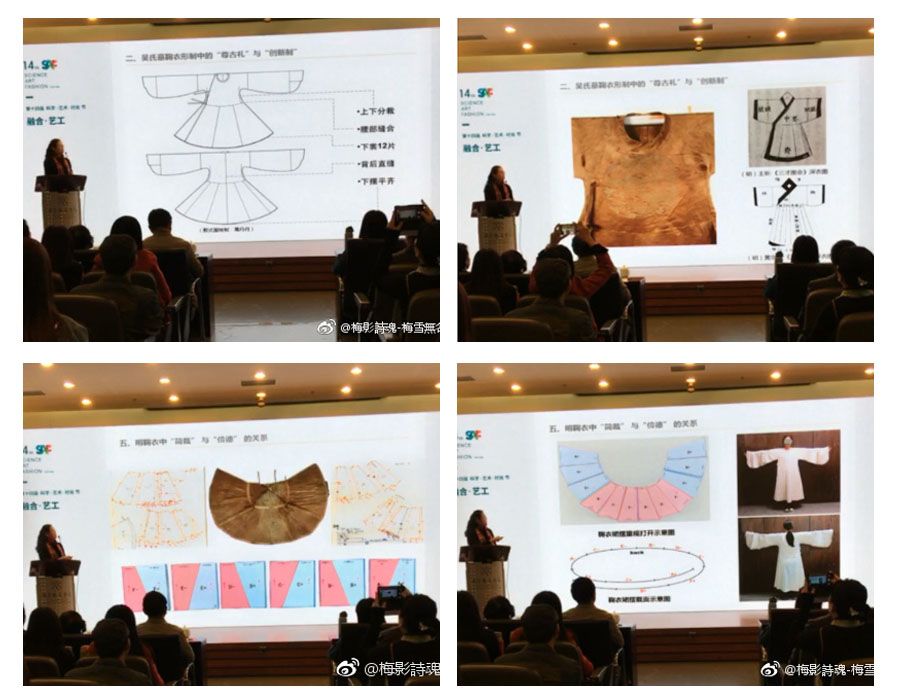

深衣如有实物,理论上应当可以从实物的拼接结构,来映证剪裁方式,然而虽然有明制深衣文物出土,研究机关都没有公布衣物结构的相关研究。有幸,2018年10月时,在「中国文物学会纺织文物专业委员会第四届学术研讨会」上,高丹丹以《明代甯靖王夫人吴氏墓出土服饰研究——以「妆金团凤纹补鞠衣」为主要实例》,直接证实了直角梯形拼接在服饰中的运用。 鞠衣为古代王后六服之一,九嫔及卿妻亦服之,属深衣制的礼服。高丹丹提到鞠衣遵古礼,继承了深衣的部分,包括:上下分裁、腰部缝合、下裳由十二片缀合、背后直缝、下摆平齐脚踝。只是鞠衣的领型不同于深衣的直领,而为圆领,这是其创新的部分。 甯靖王夫人吴氏的鞠衣是目前唯一出土的鞠衣实物,其下裳果然如礼制记载,用十二片直角梯形拼接而成,其裁片为全幅布对角斜裁。高丹丹在研讨会上公布,鞠衣单层无衬里,用十五条贴边,把缝合的部位全都覆盖起来。下襬的余料没有剪掉,而是折起来,用贴边包覆。高丹丹推测这可以加厚底襬的厚度,使面料垂感更好,这么做可能与穿着效果、礼仪特征有关。

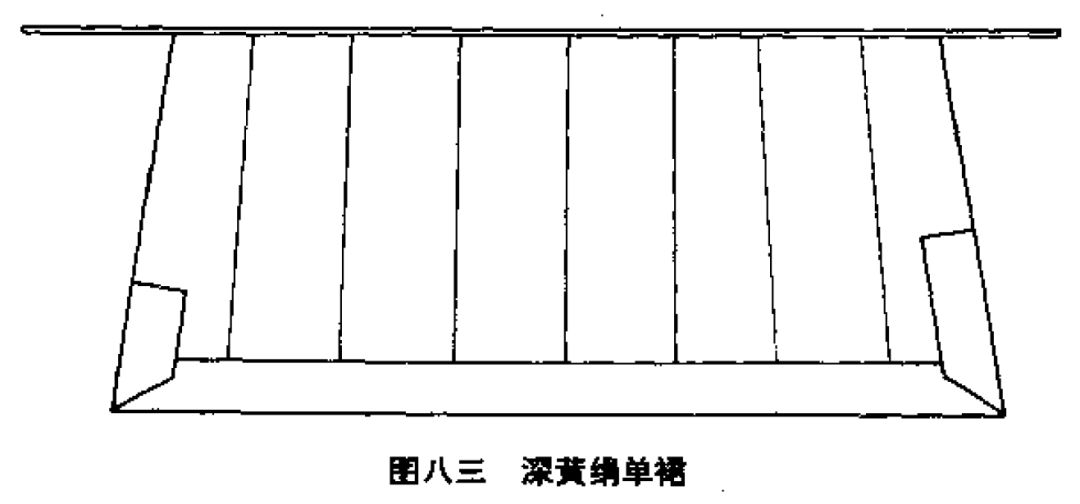

依据甯靖王夫人鞠衣的实物呈现,完全可以与文献的主张相同,交窬裁剪果然就是全幅布对角斜裁,下裳由十二片直角梯形拼接而成。这种交窬裁剪的方式,此法自先秦时已有,至明清仍保存运用。 除了甯靖王夫人的鞠衣运用了交窬剪裁的。以下我们就出土实物,来看这种斜裁构成的,直角梯形拼接的裙子,有哪些出土实物?上身效果又是如何? 交窬裁剪的出土实物 除了前文引用到的《秦简.制衣》、《礼记.深衣》记载了交窬裁做法,也在甯靖王夫人鞠衣的实物中获得应证。交窬裁的裙子几乎贯穿了中国服饰史,早自战国时代,晚至清代,都有它的痕迹。 1、 战国江陵马山楚墓 战国江陵马山楚墓出土的单裙,呈现腰部窄,下摆宽的扇形。而按报告叙述,N17: 腰181,摆210.5,通长82。八片,平均每片是上22.6,下26.3的直角梯形。 其下摆的测量资料为:27、27、27.5、26、27、24、27、26。

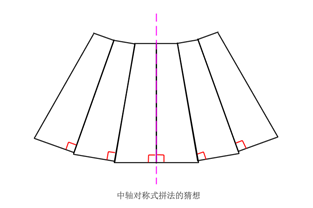

彭浩认为,此裙展开后如上图,「腰部较窄(181厘米),下摆较宽(210.5厘米),通长82厘米。裙面由八片面料拼成,中间两幅面料直裁,其余各片均为斜裁。」[11]无劫缘则认为,此裙的下襬数据,均在26-27厘米附近,考虑到手工误差,八片应该均为一个方式剪裁下的梯形,每片上22.6厘米、下26.3厘米,上下拼合,恰好大约是50厘米的幅宽。推测当是用布四幅,斜裁成为八片直角梯形。梯形的上下差距不大,整体裙子上下差仅29.5厘米,在大摆裙类中算是比较「窄」的裙子了,上身效果当形如筒裙。 无劫缘推测,此时比较可能采用的是中轴对称式拼法。这条裙子宽到181,接近能缠绕身体2圈,不知是墓主本身就胖到120的腰围,还是这条裙子就应当围两圈,现今少数民族中的裙子便有需要一片式围绕两圈的,有可能与此相同。 [11] 彭浩《楚人的紡織與服飾》,湖北:湖北教育出版社,1996年8月1版,頁165-166。

无论是中间两片正裁、两侧斜裁,或是全部斜裁的主张,均不能否认,交窬裁剪在马山楚墓的裙子上,已经有所运用。 2、长沙马王堆汉墓

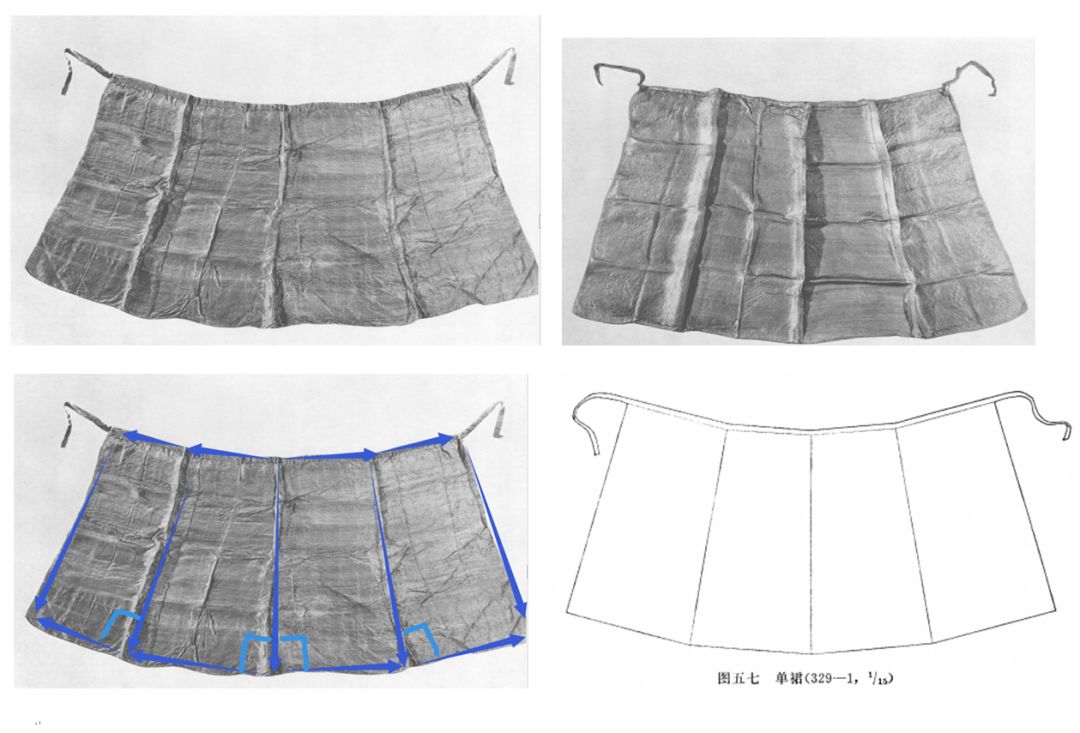

马王堆出土的两件裙子,身长均为87厘米,329-1号,腰宽145厘米,下襬193厘米,接腰宽3厘米。329-2号,腰宽143厘米,下摆158厘米,接腰宽2厘米。报告提到这两件裙子:「形制相同,均用宽一幅的绢四片缝制而成。四片绢均为上窄下宽,居中的两片宽度相同,稍窄;两侧两片的宽度相同,稍宽。」[12] [12] 湖南省博物館、中國科學院考古研究所《長沙馬王堆一號漢墓發掘報告》(上冊),北京:文物出版社,1973年,頁69。 无劫缘认为,这种中间两片一个数据,外面两片一个数据,这种大小不同的梯形拼接,恰与秦简相互印证。裙子的四个裁片,平均一片上宽36.25,下宽48.25,两片拼合后,数据远超过当时布幅,报告也指出,此裙是「用宽一幅的绢四片缝制而成」,可知裙片是由一幅布裁剪出一个直角梯形,再进行拼接。根据文物勾勒出裁片,以及判断经纬,其拼接情况推测如下:

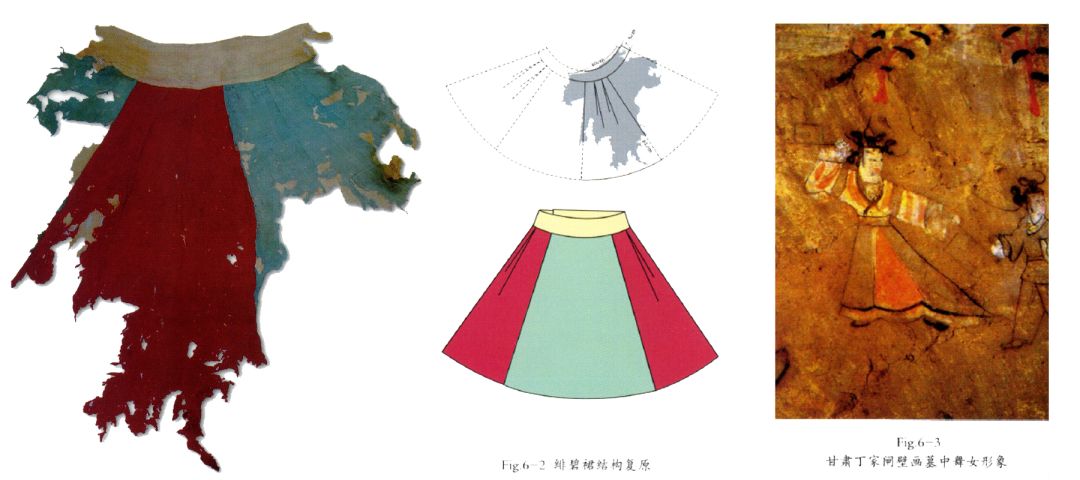

3、 前凉花海毕家滩26号墓 甘肃花海毕家滩26号墓出土了能与衣物疏对应的「绯碧裙一牒」,此墓下葬于东晋升平十四年九月十四日,即公元377年。根据报告云:「裙腰残长40公分,高7.5公分,裙身残长61公分,分作三片,两碧绢片中间夹一绯绢。绯绢中线两侧各施一竖褶,褶量较大,因而此处裙身连腰弧度较明显,穿着时应居体侧。具残存迹象,推测此裙应为两色、起码是四片间裙。 按此推测复原,可得裙腰围度为72公分左右,于背侧处可以略有交叠,如是六片间裙的话,其重叠的部分会更多。此种裙式在同期甘肃酒泉丁家闸为晋墓壁画中有所印证,壁画上画有两个舞女,都穿着同样的间色裙,系在上襦之外。」[13] [13] 趙豐、王輝、萬芳〈甘肅花海畢家灘26號墓出土的絲綢服飾〉,《西北風格——漢晉織物》,香港:藝紗堂∕服飾出版,2008年,頁94-113。

按残片照片,可以看见绛色与碧色裙片上均有褶痕,不知为死褶还是活褶。万芳〈考古所见晋唐时期间裙研究〉[14]一文将绯碧裙推测为四片间裙,推论裙子裁片为长方形从中斜裁,形成四片直角梯形,然后用斜边拼直边的方式顺拼而成。 其云:「三幅皆缀于裙腰上,除一幅残损严重外,余两幅接腰处各有两道压褶,褶量均在2厘米左右。比较残摆宽度,当知裙片原裁作上窄下宽的梯形,若原为四片裙,推测其裁剪方式应如图。」又云:「梯形裁片加之腰褶,意在增加裙腰与裙摆的围度差,而最终的裙形倾向于A形。」 [14] 萬芳〈考古所見晉唐時期間裙研究〉《考古與文物》,2010年第2期,頁90-95。

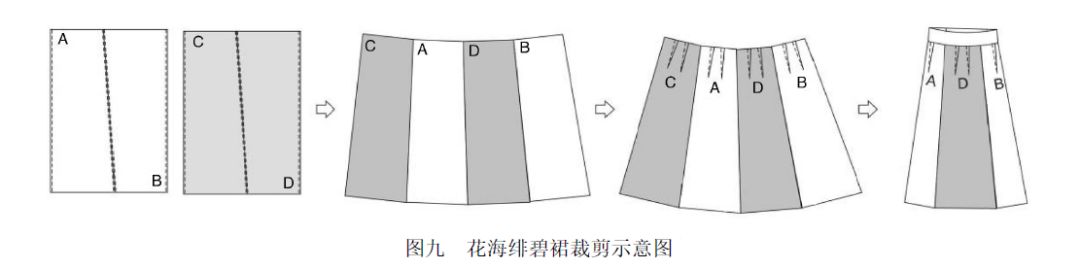

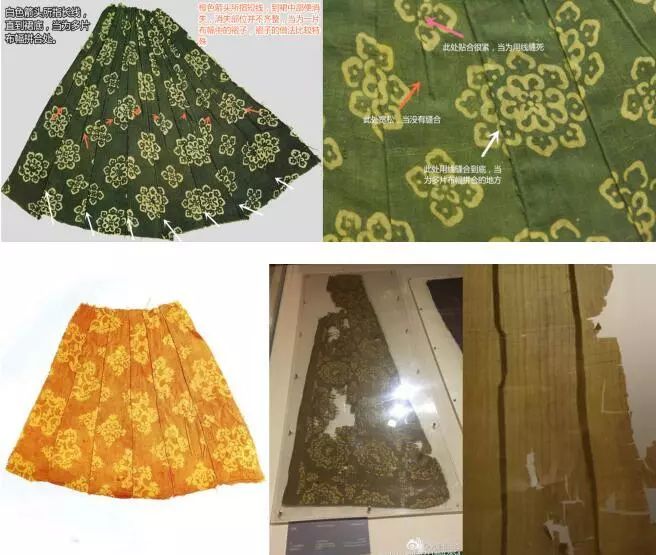

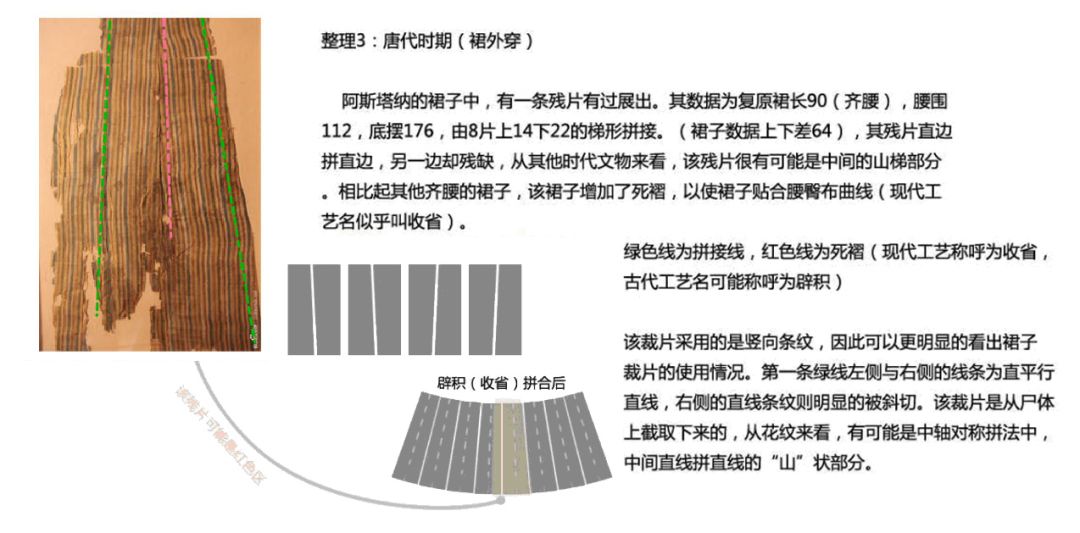

4、 唐代阿斯塔纳出土文物 关于唐代裙装,无劫缘已经有〈唐代裙装的制作与变化报告〉专文,在此仅将理论再次引述,如有兴趣请参考古墓仙女派微博。无劫缘在文中将裙装剪裁方式归纳为三种:方形+直角梯形的拼接、纯直角梯形的拼接、梯形拼接与间色裙。其中唐代裙子多以直角梯形、顺拼的方式来处理。后来又有〈结缘的笔记:先秦~唐宋交窬类裙子的中轴对称式拼法〉提出中轴对称式拼法,其实无论哪一种,均脱离不了直角梯形的运用。 直角梯形顺拼的裙子,其裁剪拼接方式与花海毕家滩的绯碧裙大致相同,或不打折,或有运用死褶,最常拿来举例的,便是阿斯塔那出土绿地印花绢裙、橙色印花绢裙。橙色印花绢裙,尤其团花拼接的情况,可以发现是同一面料,斜裁之后,形成直角梯形顺拼而成,绿裙加上死褶的运用,倾斜情况更为明显。在黄能馥《中国服饰史》中也提到了这两件阿斯塔纳出土的裙装,因为其裙身左右不对称的状态,而称之为「斜褶裙」[15]。 [15]黃能馥、陳娟娟《中國服飾史》,上海:上海人民出版社,2014年5月2版,頁256。

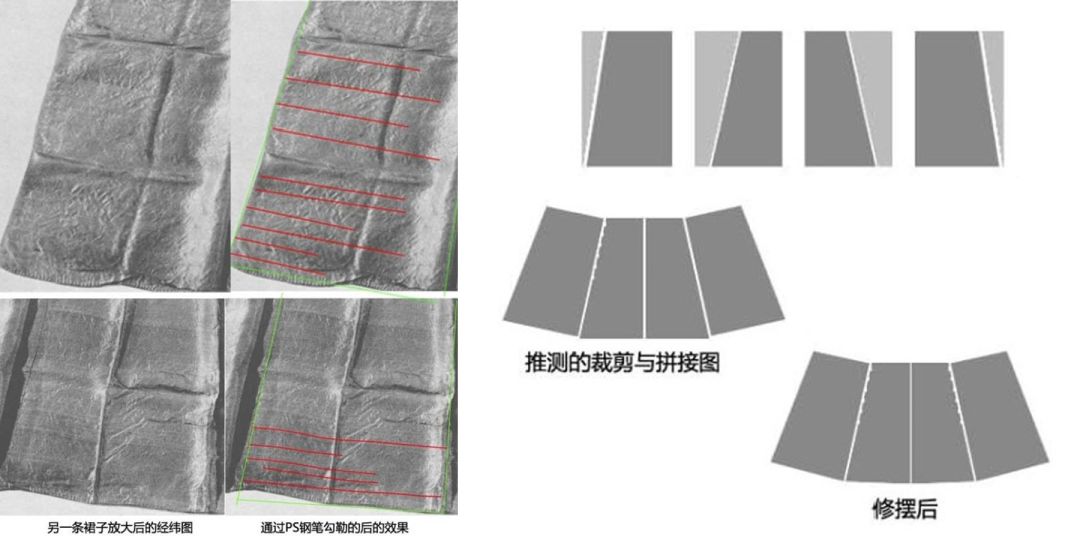

同袍孟瑜君提供了一张由同袍玲珑拍摄的唐代绢裙残片,应为吐鲁番阿斯塔纳出土,明显可以看出是直角梯形的裙片构造。另一由维吾尔自治区博物馆所藏的绢裙残片,经纬明显,可以看出一直一斜的情况。 还有一件八彩晕间缇花绫裙残片,无劫缘则主张为直角梯形剪裁、死褶、中轴对称式拼接。而无论哪种拼接方式,均使用到了交窬裁剪。

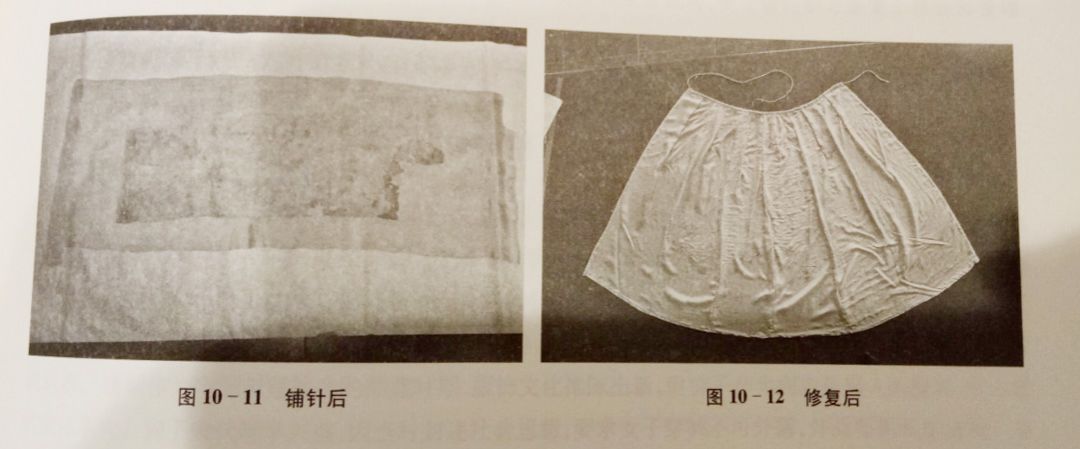

〈阿斯塔那古墓379号墓葬出土绢裙保护修复报告〉[16]的裙子,记录了唐代绢裙文物,裙长99cm,残宽约122cm,是由六片上窄下宽的绢,纵向拼成。虽未明确提及是直角梯形还是等腰梯型拼接而成,但是依据文献与文物脉络看来,直角梯形拼接的机会要大得多。而且此裙为真人穿着尺寸,非着衣俑上之裙子,其形制与前述其他唐代绢裙相近,是可知着衣俑裙子的拼接与真人相同,并非因为是着衣俑才会拼接、平展等。 [16]王麗梅、陳玉珍、徐東良,〈阿斯塔那古墓379號墓葬出土絹裙保護修復報告〉《吐魯番古代紡織品的保護與修復》,上海:上海古籍出版社,2018年6月初版,頁92-98。

这种交窬剪裁的裙子,在唐代可能称为「N破间裙」,间表示间色,N为数字,破有可能是剖的意思,代表裁片数或是剪裁次数。 《旧唐书》记载:「其异色绫锦,并花间裙衣等,靡费既广,俱害女工。天后,我之匹敌,常着『七破间裙』,岂不知更有靡丽服饰,务遵节俭也。」其中破字,高春明先生以为:「『破』或可释为『剖』,所谓『七破』,就是指裙上被剖成七道,以间他色。又《新唐书.车服制》称:『凡裥色衣不过十二破,浑色衣不过六破。』说的也是这种情况。整件裙子破数愈多,间色的布幅就愈窄,反之则阔。」[17] 若《南部烟花记》:「隋炀帝作长裙十二破(批),名仙裙。」[18],杨雅琪认为,破指裁片数,「隋炀帝时已出现十二破的仙裙,十二破意味由十二片布条缝制而成的裙子。」[19]棘心东方认为,破是指一幅布内的裁破的次数,所以裁片数应当是(破数+1)*布幅数。 目前学界使用的情况,有将破数等于裁片数者[20],将六破、八破裙当做裙子的类型称呼,破数与裁片数无关[21]。无论何种主张,大抵可此时的唐代裙装,仍是以梯形裁片拼接为主,也就是交窬裁剪。 [17]高春明、周汛《中国历代妇女妆饰》,上海:学林出版社、香港:三联书店有限公司联合出版,1988年10月,页244。 [18]唐.冯贽,《南部烟花记》,《笔记小说大观》38 编2 册,台北:新兴书局,1985,页213。转引自杨雅琪《从全唐诗看唐代妇女服饰》,(台北:国立台湾师范大学硕士论文,2004年),页28。又《事务纪原》等类书,均有相同记载。 [19]杨雅琪《从全唐诗看唐代妇女服饰》,(台北:国立台湾师范大学硕士论文,2004年),页28 [20]武敏在〈吐鲁番考古资料所见唐代妇女时妆〉提到:「绛色印花纱裙,由宽20-30厘米面料六幅,拼接成上窄下宽之六破喇叭口形筒式裙。复原裙长120,腰围114,底襬17厘米。同墓开出唐开元三年纪年文物。」此处裁片数等于破数。《西域研究》,1992年第1期,页62-75。 [21新疆文物考古研究所〈吐鲁番阿斯塔那第十一次发掘简报〉(1973年)中,提到了两件裙子:「绛色百褶绢长裙,73TAM214:164。裙片上宽3、下宽11厘米,共22片,裙腰两端缀深蓝色带。复原裙长130厘米,腰围约66厘米,底襬长242厘米。熟褐色龟甲纹绮长裙,73TAM208:22。用12块面料拼缝成筒式长裙,单片上宽6、下宽12厘米。复原裙通长100、腰围72,裙襬长180厘米。面料织造粗劣,缝制粗糙,无包边、裙腰,推测为冥衣。」但是在报告中,却又说:「保存比较完整的是木身俑所着长裙,有六破、八破式喇叭口形筒裙。」新疆文物2000年第3-4期,页168-214。

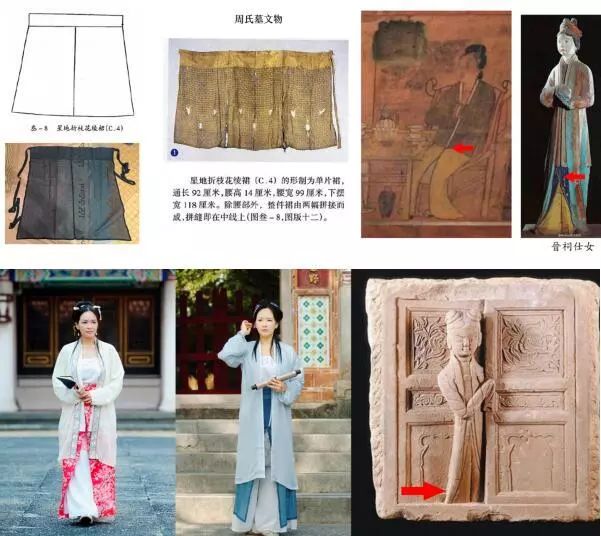

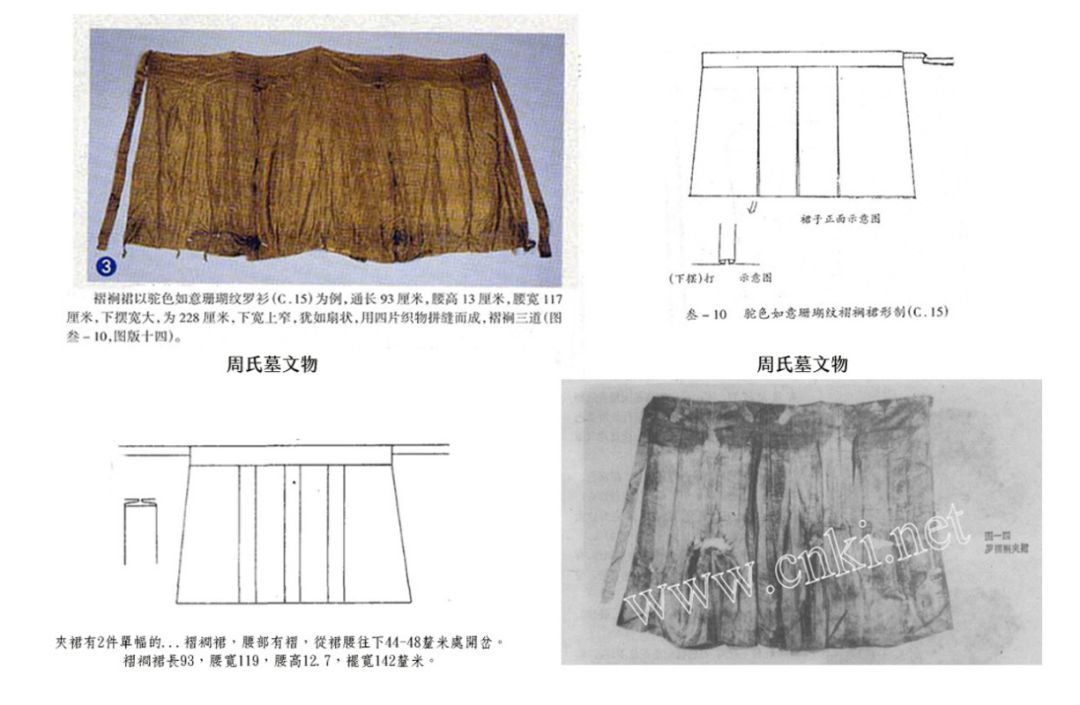

5、 宋代各类裙装的运用——二破裙、两片裙、三裥裙、百迭裙 宋裙中多款式中,多数款式在报告中都呈现出直角梯形的拼接方式。(关于宋裙款式,可参考拙作〈宋裙制作的理论与实践1.2版〉、〈古墓仙女穿搭指南〉、等) ◎ 二破裙 二破裙,德安周氏墓报告中称为「单片裙」,此裙除腰部外,整件裙由两幅拼接而成,接即在中线上,从线图可以看出,为两个直角梯形拼接。配图之文物照片与线图有一段距离,按照数据还原后的裙子,较类似线图。 目前文物仅见于周氏墓,裙头宽99公分,通长92公分。按,周氏墓三褶裙之裙头长为117公分,两片裙之裙头长为140-149公分,以此推测周氏腰围约78公分,臀围约93-99公分。可知这件裙子上身后必不能合围,当搭配裤装和短裙穿着。

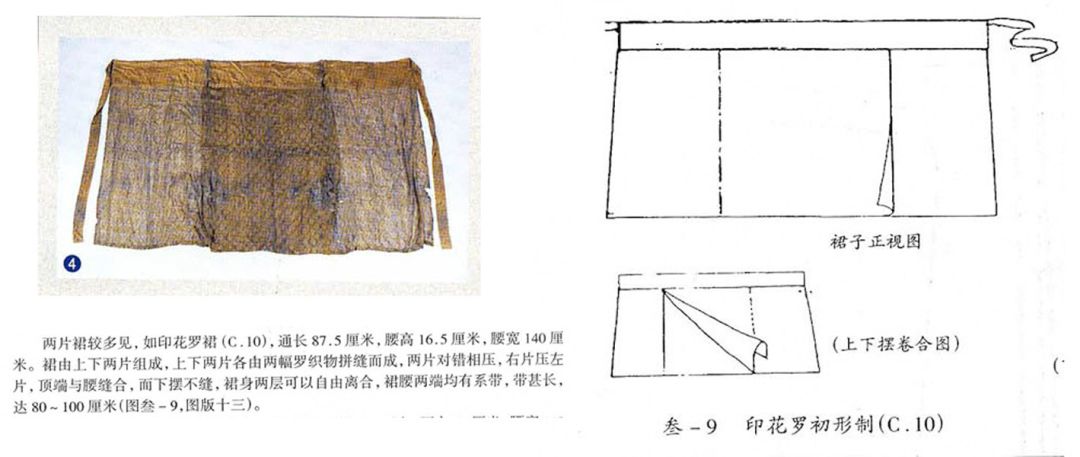

◎ 两片裙 两片裙在黄升墓与周氏墓中均有呈现,此裙由上下两片组成,每片由两幅织物拼接而成,裙由两片对错相压,多半是右片压左片,顶端与腰缝合,下摆不缝,裙身两层可以自由离合。 黄升墓的拼接方式,线图显示为长方形拼接直角梯形,其实是由两片长方形剪去一角,形成两个接近长方形的五边形,并在接合处收省,其作法接近时装的一步裙。(具体数据与线图因版权不能公布) 而周氏墓两片裙,裙腰与下襬数据落差较大,是为大襬的两片裙的,应为两个直角梯形拼接而成。周氏墓的折枝朵花纹罗裙,于丝博展出,本派同袍小谢亲自前往丝博观察裙片拼接情况,察知裙子由四片上窄下宽的直角梯形裁片拼接而成。拼接方式为直角梯形的两个斜角边相拼形成一个裙片,然后腰端缝合为一条裙子。另一条周氏墓的两片裙,2018年的国丝汉服节文物鉴赏活动时展出,笔者有幸与协同与会来宾一同鉴赏,发现此裙也是直角梯形拼接,并于上端收省。

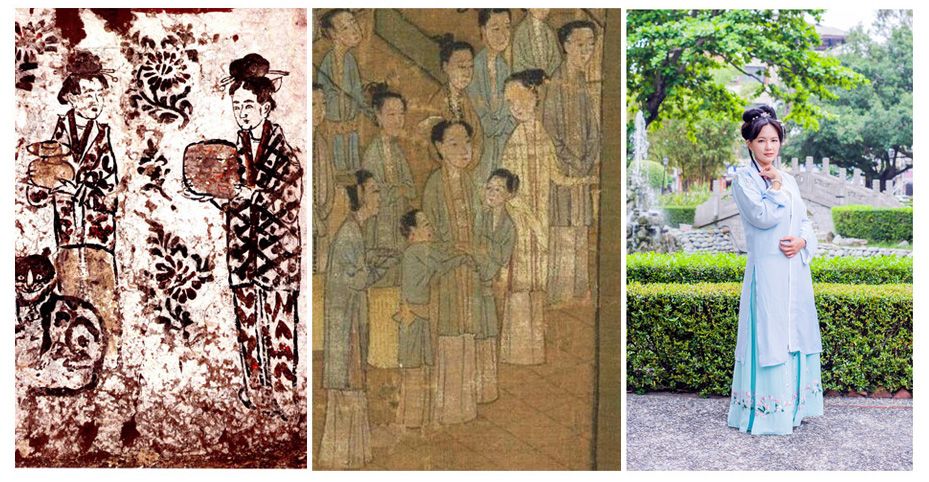

◎ 三裥裙 万芳在〈考古所见晋唐时期间裙研究〉曾提到:「而营盘毛布间裙的裙片采用整幅面料,通过打褶来调节腰摆围度。这种不施剪裁,以折或褶代剪的方法在扎滚鲁克、山普拉以及楼兰墓葬出土服饰品中十分常见。其剪裁虽具有明显的西域特征,但其竖间裁剪以及绢条装饰已迥异于西域早期横间裙。」 可知在两汉魏晋时用整幅面料、通过打褶来调节腰摆围度的裙式制作方式,是具有西域特征的。竖间裁剪以及绢条装饰则是偏中原的制作方式,西域早期流行的是横间裙。自五胡乱华以降,胡服影响中原服饰,汉服女裙亦受其影响,在交窬裁剪的同时,也运用了打褶的方式制作,自唐代中叶即出现了三裥裙(或四裥裙)。 三裥裙在唐代壁画中已有呈现,然而唐制三裥裙下襬散开,裙子如喇叭型,周氏墓裙子上身效果有如穿裤装一般。结构上可能有不同,但因唐代无文物,无法详知究竟。三裥裙的文物在南宋周氏墓,报告里有明确提到,是「用四片织物拼缝而成,裙裥三道」,整件裙子下宽上窄。 周氏墓报告与简报中的线图不同,但是核对其他裙子资料,并无第二件的三裥裙,疑为同一件裙子的正反面作法。按照报告简报的数据计算,大概是打上三个十多公分宽的工字褶,用平行褶。周氏墓报告提及,此裙用四片织物拼接而成,这裙子从唐代已有,按照流行脉络推论,应是使用四个直角梯形拼接。也有小伙伴实验过两个梯形裁片搭配两个长方形裁片拼接,但是成品的斜度过大,与线图呈现的斜度不同。 按照周氏墓数据推算制做的三裥裙,上身效果与裆裤(商家称为宋裤)极为相似。由此看来,加上古代妇女很少单穿裤装的传统,以往被认定为「宋裤」的图画,很有可能是三褶裙。

◎ 百迭裙(仅合围) 在宋代除了三裥裙,更流行的褶裙裙为百迭裙,百迭裙的拼接方式有除了方布拼接打褶之外,也有使用交窬裁剪的情况。其实物为黄升墓出土「褐色罗印花褶裥裙」,裙头长69公分,为仅合围的百迭裙,上面有21个褶子,根据实物观察,扣除前后约6公分不打褶,则一个单向折子应当约为2.5公分,工字褶宽约为5公分。故此,报告上所言的21个褶子,可能是将不同方向的褶子各自分开计算,实际上的工字褶数应为10.5个。此款裙子在花山墓中也有出土,图甚模糊,报告言裙长80公分,腰宽75公分,裙身打细褶,为当时流行的裙子款式。 黄能馥先生在《中华服饰七千年》书中提到黄升墓出土的这件裙子,描述道:「用4片料子竖向缝接,上宽下窄,每片纵直折裥,折有疏密,1条有折裥21条。」我们曾纳闷,为何拼接方式是「上宽下窄」,但是根据同袍实地观察量测,计算数据,确实得到与书上一致的结论。而此上宽下窄的裁片,根据服饰发展脉络推测,应当是由交窬裁剪而成的直角梯形。 后来我们用上宽下窄的梯形裁片拼接,并用方布打褶的方式做了对照组,上身效果略有差异。也许可以猜测,黄升为了追求显瘦的效果,特意采取较繁复的制作方式。至于花山墓文物的拼接方式则未有相关资料描述,就其平铺后的状态,也许可能还有另一种拼接方式,但无任何数据或资料佐证,不敢妄自推论。

6、明代裙装的交窬裁剪现象 明代交窬裁剪运用最明确的证据,就是之前提到的宁靖王夫人鞠衣的下裳拼接。至于裙装则无疑是马面裙的天下,马面裙褶多,如果没有拆解,基本上无法判断是否使用到直角梯形拼接。 丝博所藏曲水如意云绸夹裙,应是从宋代两片裙演化到明代马面裙的中途产物。扣除掉打褶部位,裙子裁片可以看见用运了直角梯形拼接方式。而这种两片裙过渡到马面裙的裙式,在容像中也有呈现。

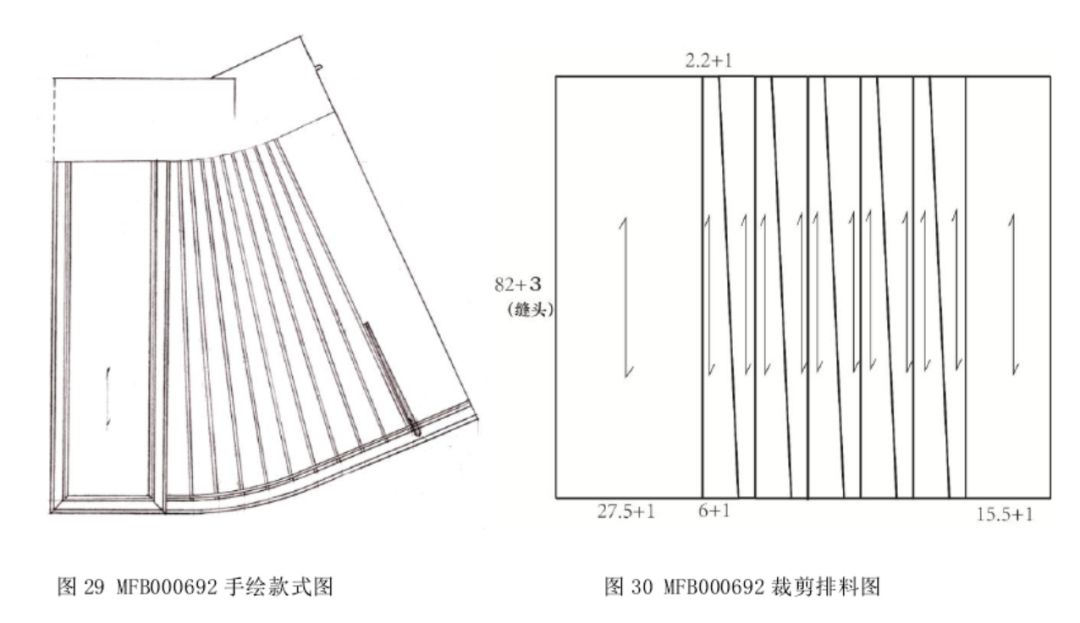

明代马面裙是否使用到交窬裁剪,由于裙子打褶难以判断。其实梯形剪裁的运用,在褶子较少的裙装中有较多的运用,以便配合腰臀差距,形成上窄下宽的效果。而近代裙装发展进入褶多的状态时,腰臀差距已能透过打褶调节,裙子型态可以透过喇叭褶或是平行褶做出不同效果,交窬裁剪的使用自然减少,都是合理的发展。 研习吧吧友鼠妖表示,他接触过的文物是以方布打褶居多。但是在文献中,确实有些迹象呈现,可能有梯型剪裁的存在。朱舜水《谈绮》书中提到明制裳:「有十二幅者、有六幅者。十二幅裳,左右各一联,每联两端用全幅,中间四幅各用半幅,做两联,通为十二幅,前后有马面。」全幅布做马面可以理解,然而中间四幅各用半幅,如果都是方布拼接,做出来的效果就是两个全幅,那又何必裁为四片然后拼接?按常理推论,这四片的剪裁方式必然不同于长方形,很有可能是梯形剪裁,才需要用到四个半幅。 关于十二幅裙的文物,在四川省文物管理委具会〈四川新都县发现明代软件尸墓〉一文中有提及(无图),此墓年代约为嘉靖前后。嘉靖前后裙装约4.2米至4.8米襬,可推测十二幅裙并非为了大襬,而是剪裁需求而出现的。 7、清代汉女的阑干裙 清代汉女有人觉得不应列入汉服体系讨论,然为了叙述交窬裁剪在裙装上运用的完整性,则不能不提到清代的阑干裙。 丁奕涵《晚清民初马面裙的制作工艺研究》中云:「阑干裙两胁处由若干梯形裁片同向缝合而成,并以深色缎边镶于缝合处,在平整的裙面上形成一条条阑干,裙的前后外裙门边缘及裙下摆处也镶有同色缎边。有的阑干裙仍遵循明代形制,于两胁处打大褶,褶子以每胁中线为中心,左右对称向中间捏褶。有的阑干裙则不再于腰头处打褶。[22]这种制作法是乃是延续明代裙装而来,同样的主张在祁姿妤的《清代马面裙形制研究》也有提及:「因为裙幅的纱向时垂直于裙边的,也就是说清朝的汉族女裙承袭了明代女裙的制作方法并裁剪变化加上阑干。」[23] 丁奕涵的论文中还根据实物绘制了阑干裙结构,其云:「通过测量尺寸和观察分析可知,此联裙左右两侧裙门为矩形,裙长 82cm,前部外马面宽 27.5cm,后部内马面宽 15.5cm;且纱线方向垂直于底边,与中线重合。裙胁为十幅梯形裁片同向依次拼合而成。每片梯形裁片的上底宽 2.2cm,下底宽 6cm;纱线方向与相邻一侧的阑干边平行。需要说明的是,在此裙片中,左边五片裁片的纱线方向与各裁片右邻的阑干边平行,右边五片裁片与左邻的阑干边平行。 因此,笔者推测,此裙裁剪排料时,可能为图 30 所示:侧裙片的梯形裁片间隔倒置,使面料整体呈一矩形,最大限度地利用材料,这种排料方法也符合中国传统服装制作的『节约』原则。」论文中所绘制的裁剪排料图,其实就是所谓的交窬裁剪,除却裙门以长方形构成,其于均用直角梯形拼接而成。友人鼠妖所藏的阑干裙裁片,正恰好是直角梯形,也应证了这个主张。 [22]丁奕涵《晚清民初馬面裙的製作工藝研究——以北京服裝學院民族服飾博物館館藏馬面裙為例》,北京服裝學院碩士論文,2013年12月,頁10。 [23]祁姿妤《清代馬面裙形制研究——以北京服裝學院民族服飾博物館藏品為例》,北京服裝學院碩士論文,2012年12月,頁51。

◆ 结语 从文物现象看来,交窬裁剪的裙子从先秦至清代,都是存在的,差异只是在于运用的多寡。褶多的裙装运用得少些,褶少的裙装免不了运用交窬裁剪。 我们在制作汉服裙子的时候,也应该考虑到这一个传统的制作方式。有些裁缝因为不习惯直角梯形的拼接,而反映过制作上的困难。然而在实验过程中我们发现,这只是因为大家不习惯这样的剪裁方式,车缝时掌握不好力度才会认为制作上有困难。一旦熟练,掌握了车缝的力度,其实并没有一开始存在的问题。 自从0.5版推出以后,有质疑、也有商家、手作党跟着实践,然而随着报告、文物的发现,多方补足了0.5版不足的部分,更证明了这个主张的正确。包括学者书写关于交窬裁剪的学术论文、以及宁靖王夫人鞠衣的结构公布、阿斯塔那出土绢裙等都是新加入的材料,供大家参考。 完 各位小仙女们~返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】