| 当《花木兰》成为异域故事 | 您所在的位置:网站首页 › 花木兰反派单于怎么读 › 当《花木兰》成为异域故事 |

当《花木兰》成为异域故事

|

围绕着以“权力、平等、自由、英雄”为依托的美式造梦摧枯拉朽般占据着消费主义温床的上游,传统的电影格局与文化意蕴似乎很难成为衡量电影成功与否的核心,与严肃电影谈流量,同流量电影讲严肃的冲突一直存在,传统的电影故事正在迅速碎裂为妄图包裹一切的杂烩以避免任何可能的争端。 规避国名以摆脱歧视的嫌疑(原版的蒙古烤肉被删去)、每个种族都要拥有超级英雄,主角们容不得一丝瑕疵,光明磊落地像个圣人,在刻意放大着主角内心神性与完人人格的同时,那些原本承载着性格、命运、努力与生命力的桥段都在避讳中慢慢消失不见,剩下的似乎只能是天选之子的虚伪痛苦,每个架空世界中的英雄人格的主人公们都长着相似的脸。

而这也正是片中“反英雄人格”的女巫比花木兰“更像是个女性主义者”的原因所在,你很难讲出“气”和“查克拉”和“原力”的区别,但后两者明显比“气”更有说服力,极端男权社群中凭自身努力登上高位的巩俐女巫自然也比“by your chi”的花木兰更真实。 英雄们通过努力觉醒自身带领人民走向胜利没有任何不妥,可省略过程直接赋予英雄天赐的力量却很是奇怪,复制粘贴般的英雄模式成为了机械复制下的肤浅梦境,失去了“灵韵”的英雄化主角真的只是文化语境错位下的失败尝试吗,或者说,当完美的英雄童话就此谢幕,新的自由正在为何物而招魂? 1 “女巫似乎更值得敬佩” 反英雄与情感投射 对于向来需要明确正反的公主童话来说,花木兰的正则必须拥有与之相对的恶,而在女性力量的要求下,将恶霸单于直接变为女巫似乎更容易接受,而巩俐饰演的女巫似乎将高大全的花木兰沦为了“真正的女性力量”的陪衬。 “我觉得女巫似乎更值得钦佩。”

这种奇特而倒置的反派流行似乎成为了社会现实下的复杂症候,从不安分的李云龙到碎嘴的死侍,不像英雄的英雄似乎更受欢迎,在英雄光芒的余荫下,离经叛道的反派元素成为了复杂而暧昧的不可言说。 花木兰与女巫,构成了英雄叙事与龙的隐喻,女巫在无尽的压迫中成为了男性的领导者,但似乎永远逃避不出被木兰所代表的英雄击败的命运,就像所有人笑称《火影忍者》中的最强忍术是嘴遁,再强的忍者也逃避不了被大道理击败的命运。

相比于天赐光环,只要靠着自己对性别认同就能觉醒“气”的木兰,越来越多的人将女巫,这一失败的反派视作真正的女性。相比于永远正确光明的英雄,女巫似乎寄托着女性主义所有的失落与愤怒,“如果只能觉醒气才能被尊重,那不能觉醒气的女性是什么?”对既有世界观与规训的不满,让更多的目光再次集中于被撕裂的现实危机上,“如果这样的女性仍不够被尊重,那能够期待所有人都是被上天选中的主角吗?”

动画版花木兰中,单于的形象仅仅只是狡诈的异国首领,在勇武机智的花木兰与李翔面前,脸谱化的匈奴单于承担了更多的道德教化功能,无礼、跋扈,动画版对立着单于的“恶”使其承担了更多的批判功能,王国的敌人,杀戮士兵的恶魔,而单于的恶也仅仅在于生存,对其解释的缺失换来的是观影者的道德厌弃,而在转换性别后,对女性角色的理解使得观影者更愿意依照自己的理解补全反派女巫的生活轨迹。

草原民族,女性压迫,一位女性在如此情况下成为了男性的首领,被隐去的世界观被重新赋予,单于成为了女巫,女巫不再是一个仅存在于叙事中的,没有过去的女性,观影者脑补了女巫的诞生。 在现代女性主义的框架下消解了英雄的对立面,重塑着反派女巫的正当性,在女性主义的认知框架中重新理解整个故事,在社会结构性压迫下诞生的新女性,往往比高举口号的天选之子更具有普世的价值与自我的代入感,也更能明确自我的情感投射。 似乎传统的英雄已然失去了吸引观众的可能,单一的英雄模板似乎似乎迎合着反英雄的诞生,“英雄电影独特的疲惫感”使得反派被观影者重新在现实中加以诠释,逆反与拷问呼唤着改变的一切可能。 2 浅尝的中国文化 “回家的故事” 中国式的武侠与怀揣美国梦的牛仔似乎在结局上有着相似的价值取向,归隐山林或做个简单的农场主,亦或是继续远游行侠仗义,其作为社会良心的守成者与至高武力拥有者,在不可抗拒的时代潮流前平静地接受着自己远行甚至是消失的命运。 就此江湖只有传说,或许是其对“屠龙者终究成为恶龙”的畏惧,在民众对神的畏惧中成为被敬仰的对象,以此形成对恶的震慑。

这是近期超级英雄电影的套路,世界怎样与我无关,“我”只是仲裁者而不知天地安危,而脱胎于迪士尼公主故事的《花木兰》则有着更大的野心。 花木兰的结局则在成为英雄时戛然而止,就像古早童话的那样,“她和她的家人从此过上了幸福的生活”,《木兰辞》中则以“安能辨我是雌雄”收尾,一个女子想要凭借自我的忠诚与勇武对抗社会的偏见本身构成了一种悲壮感,对个体尊严与命运的不屈成为了《花木兰》本身最被寄以厚望的锚点,而也正是这种至今无法解决的性别问题与“将木兰作为方法”的仪式性汇聚,让所有人都对其报以超脱电影本身的期待。

「令人困惑的事实是,六世纪那首中国民谣都比这部电影更具有女权主义」

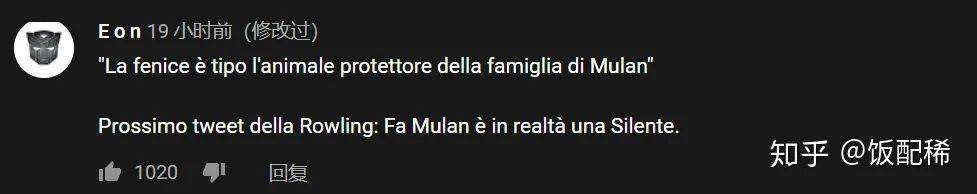

「凤凰是木兰一家的守护神",相信JK罗琳下一条推特会写:花木兰其实是霍格沃茨魔法学校校长。」 可以说,花木兰的期待从根源上来自于对个体尊严的强调与社会压力下的自矜,女性拯救王国,女性拯救世界,迪士尼的导演选择了“自以为的中国文化”-忠、孝、勇去附庸这一朴素的人本表达,或许其在对中国文化止步于左宗棠鸡的西方人看来已然足够“异域”,可在国人看来这本身并不是大道理,而是儒家文化伦理的底层视角所带来的肤浅共鸣。

可“忠孝勇”的表达在完人人格下也失去了足够的表达空间,不骂人的李云龙不是李云龙,不离经叛道的死侍也似乎少了内味,与动画版相比,相关情节的缺失与替换(蒙古烤肉、李翔、木须龙、恶霸单于)在回避争端的同时也逐渐磨平了原生木兰的戏剧性,以消极回避妄图淡化可能存在争端的迪士尼只能将木兰塑造为道德榜样般的公主。 “她天生如此。”这也正是许多家长乐于让孩子观影的原因,因为很安全,没有飙血,没有脏话,没有性暗示,只有好人与跳反的坏人女巫。 对中国文化的浅尝与“忠、孝、勇”的拿来主义使得《花木兰》在讲述世界观的同时仍是西方对东亚的俯瞰姿态,仍是左宗棠鸡那一套的旧价值与新解读。

而这一切也重新回到了西方价值观最为推崇的个人主义与自由精神,在讲述一个女性的成长时,迪士尼仍能以极具浪漫的语调将忠孝节义化作女性的美德,依仗着女性的性别魅力完成动画版的公主故事。 可一旦跳出花木兰本身,回归电影承载的史诗叙事、女性力量、文明冲突等宏大议题,这一不成体系的中国文化则显得处处掣肘,不得不在说教中获得上天恩赐与气的觉醒的木兰被迫承担着西方价值与“神秘的东方力量”的融合宿命。

如果融合不了,那木兰的命运将会如何?那就回家。戴锦华曾引申解读过好莱坞故事,“很好的好莱坞故事几乎是美国社会的核心价值,也是支撑所有大众文化叙事的关键,叫做回家的故事。” “木兰不做尚书郎,但愿送儿还故乡。” 在英雄主义规划的统摄下,男性权利在叙事中主体位置的重获将木兰所证明的、整部电影所承担的“女性力量”再次软性驱逐出了话语场,男性通过负疚或罪责的方式重构自我,而女性则在尘埃落定时回归家庭,男性与女性在大战结束后的交流方式再次变成了羞涩的婚嫁关系。 想要靠个人英雄主义叙述王国史诗的迪士尼在对动画版的最大还原中陷入了纠结,想要靠公主童话丈量社会议题变得困难重重,而对宏大叙事中敏感议题的“一碗水端平”让迪士尼就此失去了探寻的可能,成年人的英雄与孩子们的英雄被无奈划上等号,无奈的英雄们一起等待着错过的大雨。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】