| 文革五部阴谋电影,谢晋导了两部,《芙蓉镇》反仿《盛大的节日》 | 您所在的位置:网站首页 › 芙蓉镇主旨 › 文革五部阴谋电影,谢晋导了两部,《芙蓉镇》反仿《盛大的节日》 |

文革五部阴谋电影,谢晋导了两部,《芙蓉镇》反仿《盛大的节日》

|

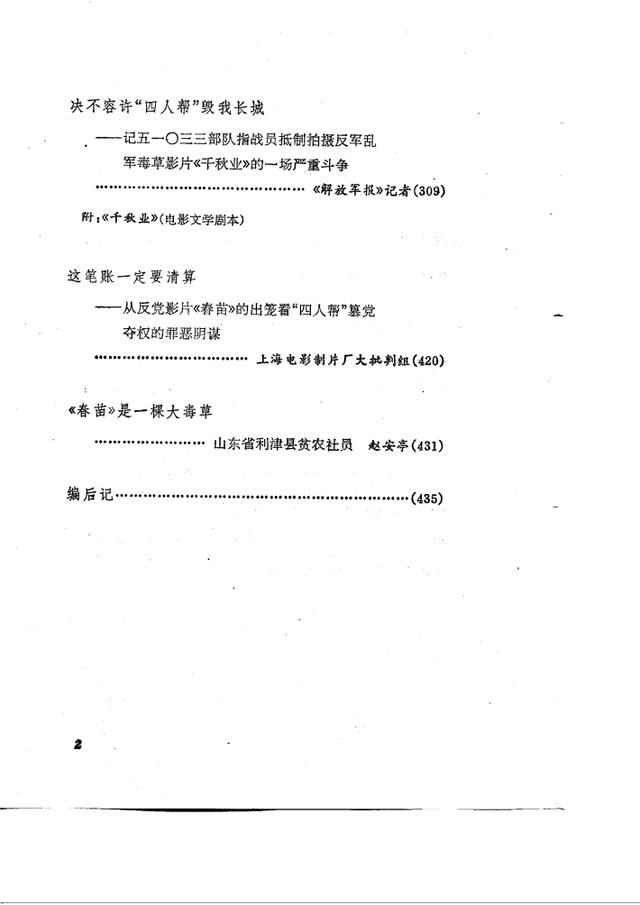

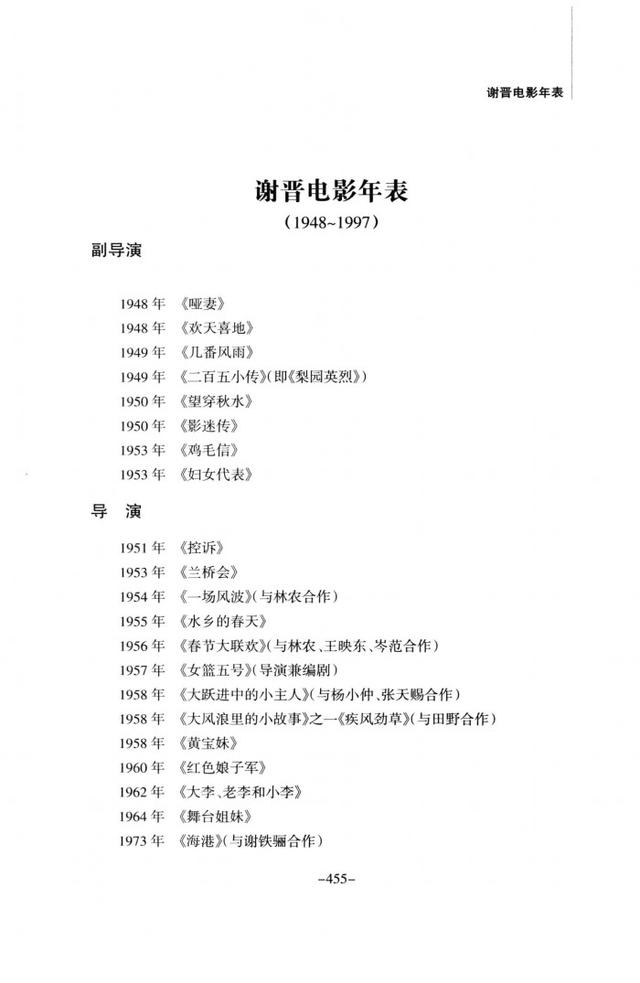

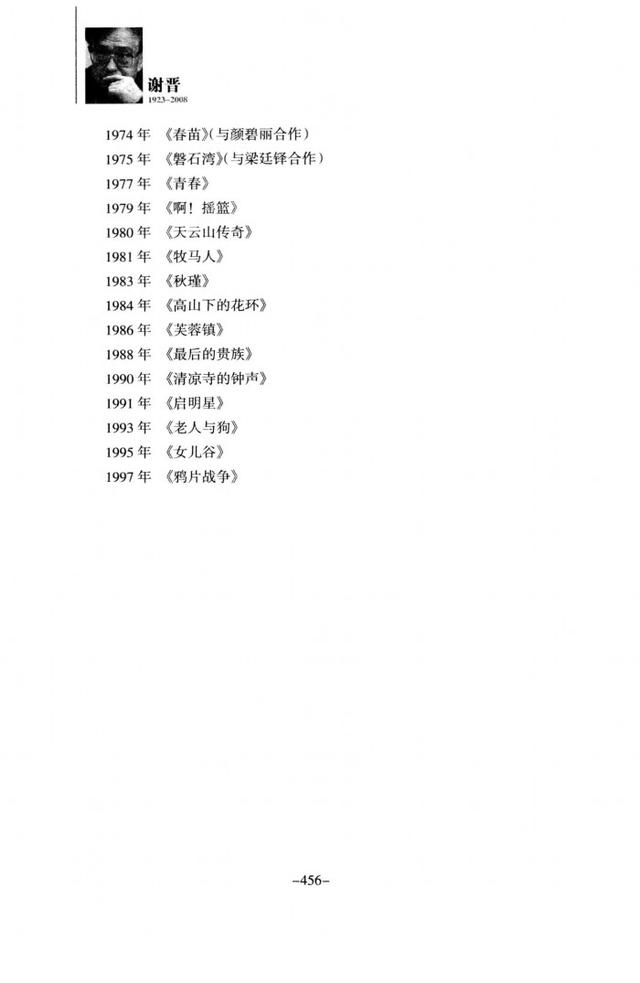

1977年12月,人民文学出版社出版了一本书,叫《反革命狂想曲的幻灭》,里面收了除《春苗》之外的其它四部阴谋电影的剧本,可以让我们一窥五部阴谋电影的大概内容。《春苗》没有收入,是因为这部电影剧本曾经另行出版过。 这五部电影中,在四部是上影拍摄的,所以,上影在文革结束后,一度痛心疾首,认为上影是四人帮文化政策的重灾区。 而五部阴谋电影中,谢晋一人就独占了二部电影,分别是《春苗》《盛大的节日》。

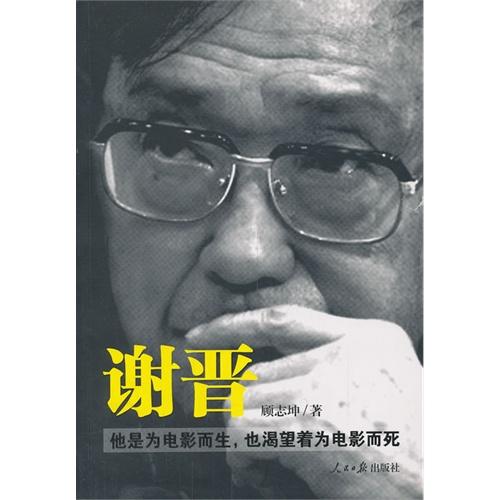

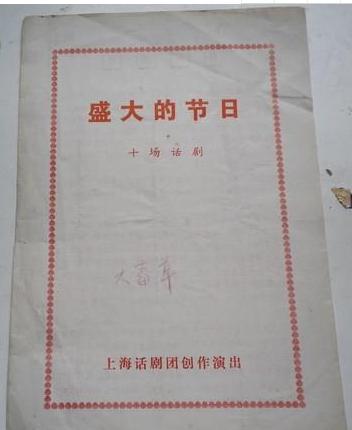

对《春苗》,谢晋的履历表中,还有所提及。这部电影毕竟表现的是基层生活,视角范围也比较小,带着一股谢晋电影里的清新气息,人物刻画也算丰满,弥漫着一种较为浓烈的生活味道,撇开电影里的说教成分与别有用心主旨,还不失为一部在戏剧性上自圆其说的电影。 而《盛大的节日》就有些尴尬了。在顾志坤所著的《谢晋》(人民日报出版社,2013年版)里,只字不提谢晋执导过这部电影。

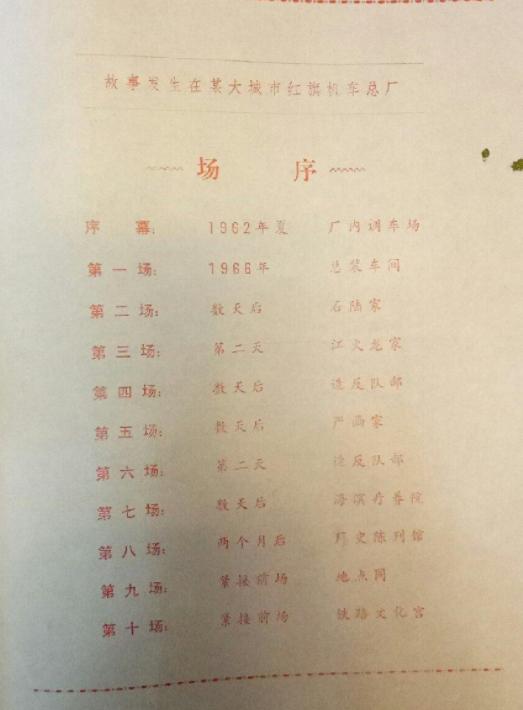

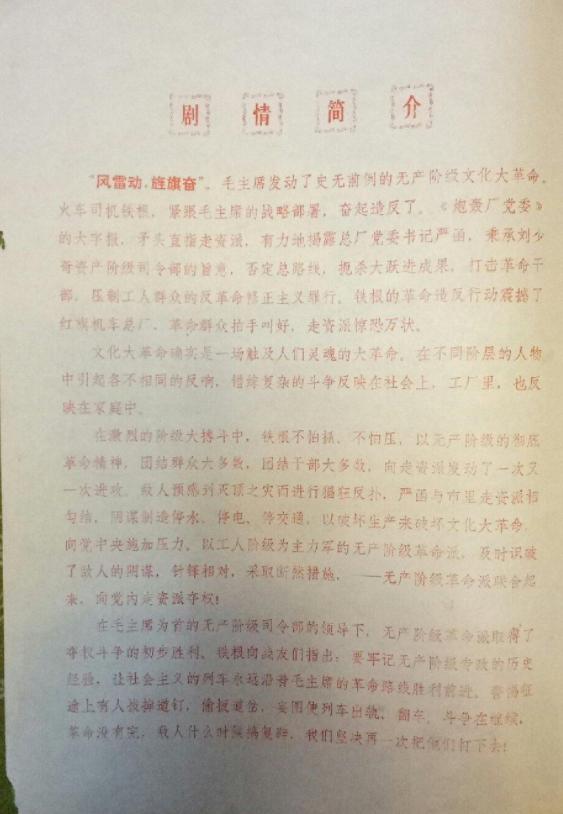

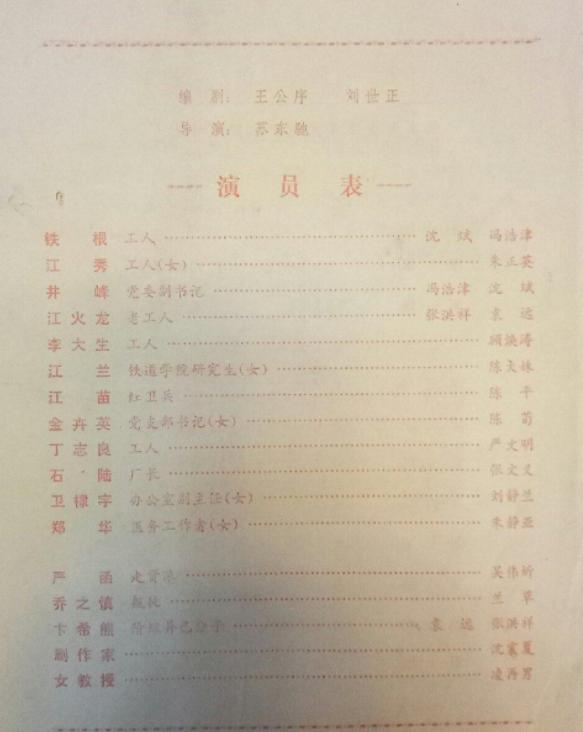

我们今天已经无从窥见这部电影的真相。最近因为这部电影里扮演以王洪文为原型而塑造出的人物铁根的演员张连文的去世,再一次使人们关注起这部电影。 从《盛大的节日》的剧本来看,它实际上还是能反映出一些隐秘的信息,这些信息,可以看出,当初这个电影的创作者,也是为了使电影的立论被人们接受,甚至违背了真实情况下的事实,也就是说,一种公认的常识性的正确立论,被电影拉入到正派一方体系中。实际上,整个电影对文革今天被否认的基调部分,也是唯恐避之不及的。这样,《盛大的节日》里选择的素材,便显得有一些尴尬。它对文革里发生的一些真实元素的采用,也就是经过择善而从的。 我们不妨看看《盛大的节日》里的一些不敢违拗的主旨与立论:

首先,《盛大的节日》里强调了技术的作用。 在影片里,主人公铁根是一个造反派,是以一个冲击现行体制的形式冲上舞台的,是一个和平年代的打打杀杀的新型人物,这样的人物,如何能够说明他代表着新时代的新形象? 话剧与电影里,都设置了这样一个前提,就是铁根曾经积极参与过国产内燃机的研制,后来这个项目,被所谓的资产阶级领导给否定了,但是可以看出,铁根他们是为中国的生产力发展作过贡献的。 这样,铁根的政治正确是建立在技术推进这个基础上的。这使得电影的逻辑有一点比较滑稽了,因为当时拍摄这部电影的时候,正是批判“唯生产力论”甚嚣尘上的时候,但在影片里的主人公铁根,却是一个“生产力推进”的身体力行者。 可见,在当时的体系中,谁都不敢否认生产力的中流砥柱作用,即使在描写造反派的电影中,也必须写他有生产力推进方面的贡献。

其次,电影表现了搞武斗是不正确的。 在影片里,有一个非常有意思的情节,其实是批判武斗的。认为武斗完全是意外与偶然产生的,但这个武斗,却造成了电影的纠葛。 这一个情节表现的是造反派贴出了大字报,保守派派人来阻止,于是,人挤人,发生了碰撞,致使一名保守派受伤,于是产生了武斗的类似结果。 但电影剧本里刻意回避了这种武斗是有意的,而是因为无意中推搡所致的,而保守派利用了这次无意中的受伤,夸大成武斗所导致的结果,以嫁祸造反派,这样,从电影的基调来看,电影的主题就是来说明,武斗不是造反派造成的,造反派也不想造成人员伤害。 再次,阻断交通不是造反派所为。

《盛大的节日》是以王洪文登上政治舞台的“安亭事件”为原型的,如此近距离地展现文革开始时间的一个震惊中外的大事件,《盛大的节日》确实有冒天下之大不韪之感,毕竟1976年,当时社会主导的潮流是要“安定团结”,而《盛大的节日》却是哪壶不开提哪壶,实在有一些不合时宜。 而更令人觉得不可思议的是,现代历史上记载的“安亭事件”是王洪文那一帮造反派拦断南北交通,导致铁路中断,而在电影里,却恰恰相反,是保守派派人北上告状,电影里的主人公铁根,却是紧接追车,追上那些告状的人。 这样,电影里男主人公铁根,就站到了原型中的王洪文的反面。

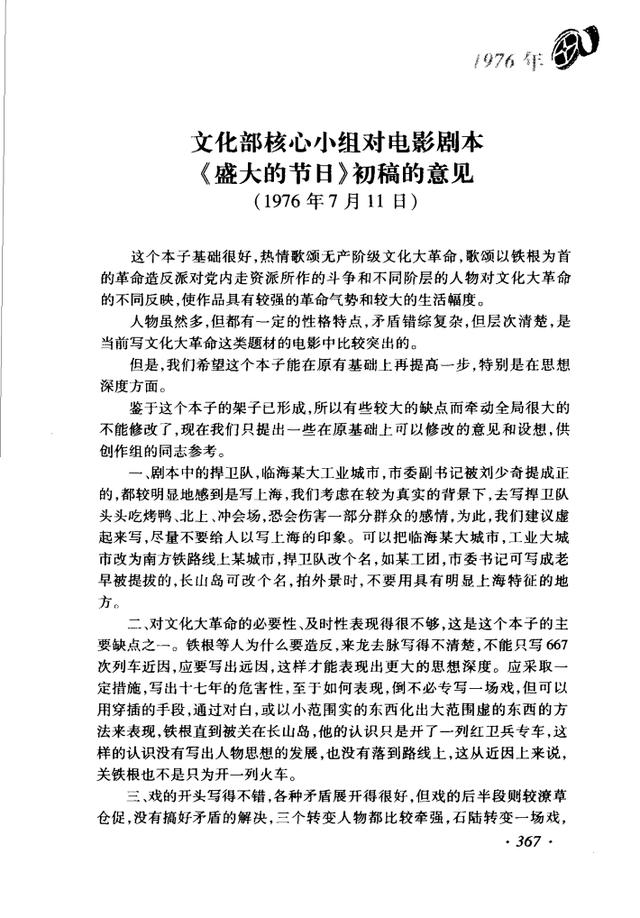

所以,当时的文化部核心小组在审查剧本的时候,对这一点,也表示不理解,在意见稿中直接表达了自已的疑惑:“丁志良和捍卫队,为什么要北上?铁根为什么要阻止他们北上,没有写清楚,看来作者是说捍卫队中央没支持,只支持对立面,所以在走资派的挑动下北上告状给中央施加压力,而铁根则不让他们去。这样写是否好,值得研究。我们认为是否应说明,走资派挑动捍卫队北上是为了破坏革命和生产。”

注意,在这里,“北上”是一个错误的行动。文化部核心小组的意见稿提出的一个方案,是将“北上”的账算在保守派身上,其中有一个目的,是为了破坏生产,可见阻断交通,在电影的情境中,是一件坏事,这变相地说明,在真实情境下王洪文干的事情,是一件坏事,电影现在算到了保守派头上。 当时电影拍摄的时候,为了防止对号入座,特意减弱了故事情节发生在上海的所有迹象,电影拍摄地点是封闭在无锡某一处拍摄的,应该说谢晋为拍摄这部电影,还是投入了很多的精力,也对电影作了许多能够产生冲击力的假想,可以看到,谢晋拍电影时,不管是什么题材,他总会投入他看到电影胶片就控制不住的创作激情。在导演的设想中,这部电影在镜头上,以动为主,强调镜头内部运动和演员调度相结合,造成动势。为了加强节奏感,也设想多用两极镜头,采用仰、俯角度拍摄。这种拍摄手法,后来在谢晋导演的《芙蓉镇》里表现文革开始时的动荡镜头中,也得到了体现。

在这里,我们不得不联想一下,《芙蓉镇》里的王秋赦的造型设计,基本是按照《盛大的节日》里的铁根也就是王洪文的形象平移过去的。谢晋为什么会选择名不见经传的祝士彬来扮演王秋赦?这里面有一个深刻的原因,就是祝士彬与扮演铁根的张连文长的极其想象。

《芙蓉镇》里的王秋赦在文革开始之后,便留了一个中分头,之后,又西装笔挺,其娃娃脸的形状与张连文高度相似。在原著中,并没有对王秋赦这一个人物在文革之后的外貌作出描述,更没有提到王秋赦留了一个中分头,而这一角色形象,因为谢晋有在《盛大的节日》中接触过类似于王洪文形象角色的体验,所以,谢晋便顺竿爬蛇、靠船插篙地移过去了。

应该说,《盛大的节日》里的王洪文的造型设计,给予了谢晋极其强烈的创作印象,后来在《芙蓉镇》里他欲罢不能地用祝士彬的形象来影射张连文能够近似地表达王洪文形象的脸型。 可以说,祝士彬被谢晋用成了特型演员的角色,虽然祝士彬凭借《芙蓉镇》获1987年“百花奖”最佳男配角奖,但后来并没有什么知名作品问世。这个原因,只是他的适应度并不是很高,他的类同张连文的容貌特征,限制了他的演艺生涯。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】

1975年《春苗》摄制组部分创作人员

1975年《春苗》摄制组部分创作人员

历史镜头

历史镜头 《盛大的节日》剧照,右一是张连文

《盛大的节日》剧照,右一是张连文

《芙蓉镇》里的王秋赦

《芙蓉镇》里的王秋赦 《芙蓉镇》里的王秋赦

《芙蓉镇》里的王秋赦 《芙蓉镇》里的王秋赦

《芙蓉镇》里的王秋赦 张连文扮演的角色

张连文扮演的角色