| 【联想 扬天威6 14英寸商务笔记本使用总结】内存 | 您所在的位置:网站首页 › 联想ideapad320s14ikb支持内存频率 › 【联想 扬天威6 14英寸商务笔记本使用总结】内存 |

【联想 扬天威6 14英寸商务笔记本使用总结】内存

|

联想 扬天威6 14英寸商务笔记本使用总结(内存|响应速度)

摘要来自:

《「解毒」酷睿八代性能轻薄本:Lenovo 联想 扬天威6 “水桶机”实测》

原文作者:

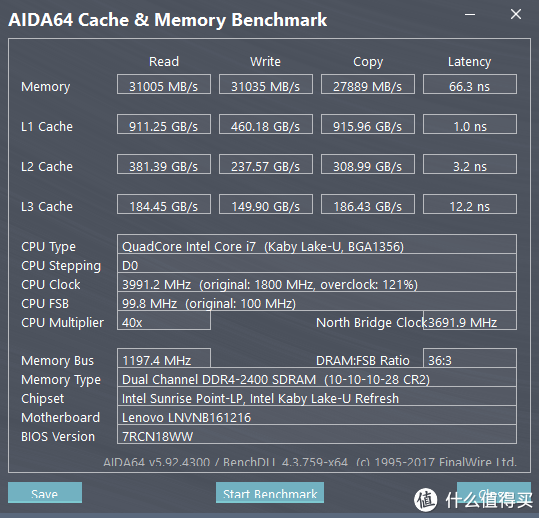

威6虽然是一款轻薄本,用的也是板载内存,但是这内存的配置可以用豪华来形容也不为过,支持双通道,而且内存条频率超过3690MHz,部分游戏本可是达不到这么高频率。

用AIDA64来查看内存,内存规格为DDR4-2400MHz。不过威6通过超频让内存频率轻易突破了3400MHz大关。经过AIDA64的内存测试,没有出现卡顿、蓝屏的情况,可以看到,这款轻薄本的内存以及内存频率方面可以说是调教得颇为出色。

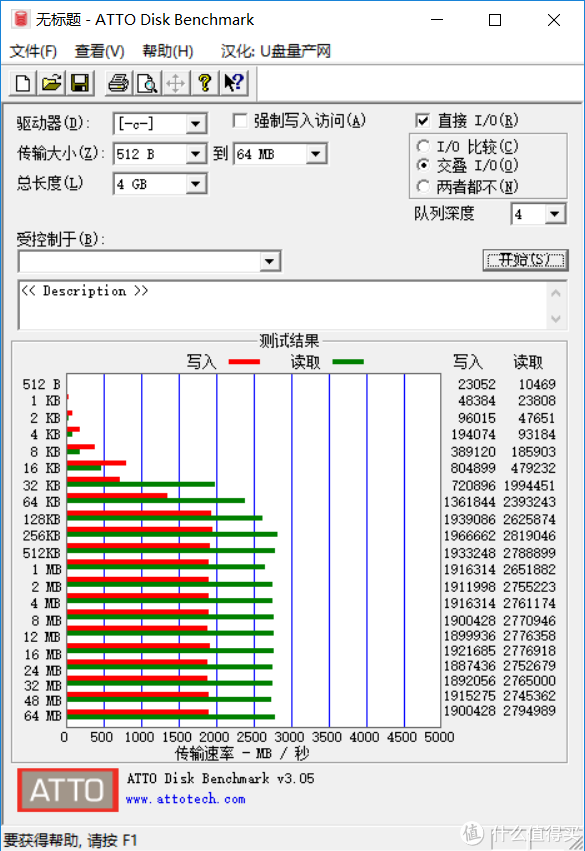

决定笔记本开机和软件响应速度的不仅是CPU和内存,硬盘才是主要因素。所以为了让用户有良好的包公娱乐体验,这款轻薄本上搭配了一块512GB 的NVMe协议PCLE固态。

这款硬盘是型号为MZVLB512的三星固态,用硬件查看,良好度100%。为了测试这款硬盘的速度,我们用上了几款硬盘测试软件。

用ATTO Disk Benchmark、HD Tune Pro,测试固态硬盘的不同规格的读写以及持续读写能力。众所周知,文件越小传输的速度越慢,随着传输文件的大小变大,在ATTO Disk Benchmark的模拟传输测试中,速度越来越快。

后续逐渐稳定下来,写入速度接近2000MB/s,读取速度更是突破2500MB/s,接近3000MB/s,非常吓人的数值。

而在HD Tune Pro,除了最后结尾有些掉速,基本是维持在一个水平范围的。延迟线也是较为集结,分散的情况较少。持续读取中,最高读取为1467.3MB/s,平均为1429.3MB/s。

可以肯定的是,威6在硬盘方面绝对不输给各种旗舰笔记本。

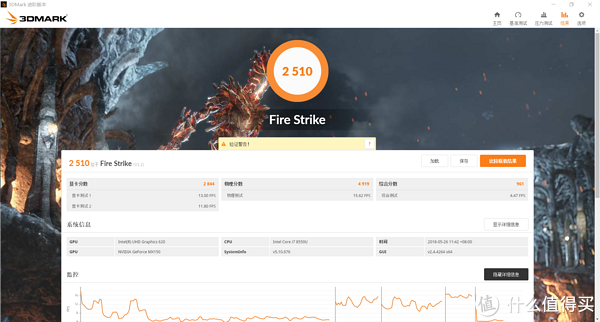

作为一款偏商务的轻薄本,威6是搭载了MX 150显卡,而非10系列游戏显卡,不过通过3D Mark跑分可以看出,显卡记本跟桌面版的1030有得一拼。

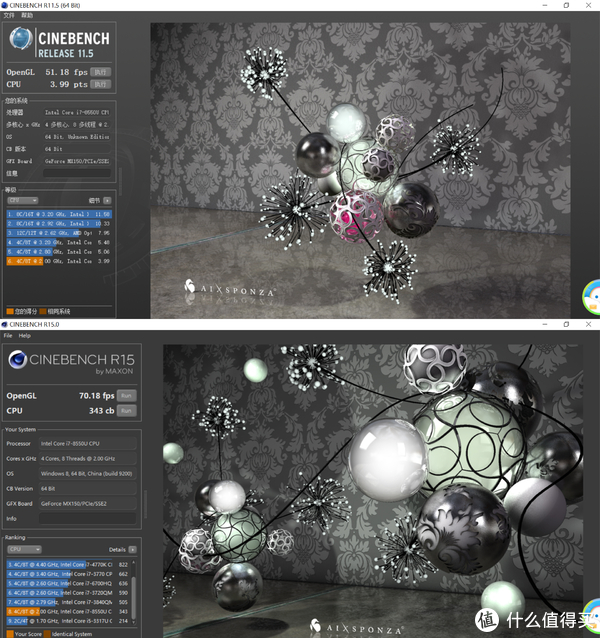

测试CPU和GPU的图形渲染能力,用CineBenc R11和CineBenc R15来查看。R11 OpenGL 51.38 fps,CPU 3.99 pts。R15 OpenGL为70.18 fps,CPU为343 cb。八代CPU对新的OpenGL会有较好的支持,这也说明了威6对之后的新游戏会有较好的支持。

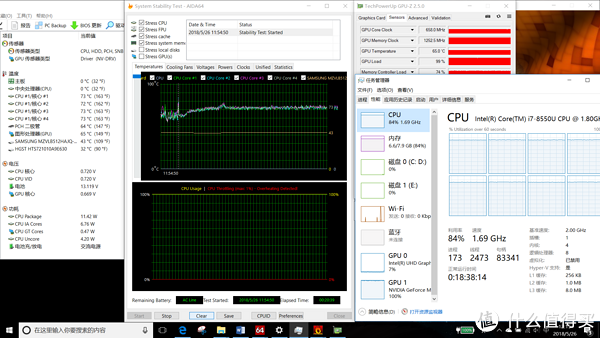

接下来我们测试这款轻薄本的负载能力和性能,用AIDA64和FurMark来进行双烤。开始6分钟,CPU频率记本是定在1.69GHz的,温度本来一直压在60度左右,时间久了,开始上升到70度。

而GPU方面则固定在了600多MHz的范围,低于正常的标准频率。不过,GPU利用率在90%-100%之间,温度压在65度的范围,控制得很好。

20分钟后,再查看各项参数,CPU频率依旧再1.69GHz,温度再70度的范围。而GPU的频率也是一直处于600多MHz,温度居然还是65度。威6表现的非常稳定。即便是在这样的负载情况下,也能轻松打开浏览器,搜索资料。没有出现卡顿或者蓝屏的情况。整机的掌托和键盘区域温度较低,不影响使用。

整体测试下来,这款14英寸的轻薄本,比起性能释放,稳定运作才是核心。数据方面的调整居然做到这么精准,一直维持在一个范围不变,也没有出现过剧烈的变化导致系统突然卡顿。比起一般电脑所说得稳定,这款威6得数据表现,就像是一个军人被严格要求了一样,数值稳定,稳得很“固执”。

同时联想扬天威6也有酷睿八代i5版本,配置同样是MX150独显+8G内存,不同处理器是i5-8250U处理器,以及256G的PCle SSD固态,处理器性能跟i7版本相差不大,固态容量降低一半,如果不是特殊需求256G固态容量足够用,毕竟512G会贵不少,更适合多个人群选择。

总结:虽然频率遭到限制,但低温度除了给用户较好的办公体验,还让本子有较好续航能力。可以看出,这款产品是针对追求高效办公且稳定的人群,而不是追求性能的游戏人群。 " 查看该摘要的原文,请点击《「解毒」酷睿八代性能轻薄本:Lenovo 联想 扬天威6 “水桶机”实测》 |

【本文地址】