| 重温经典丨编年体电视剧怎么写,《一年又一年》编剧创作随想 | 您所在的位置:网站首页 › 编剧李晓明的作品有哪些 › 重温经典丨编年体电视剧怎么写,《一年又一年》编剧创作随想 |

重温经典丨编年体电视剧怎么写,《一年又一年》编剧创作随想

|

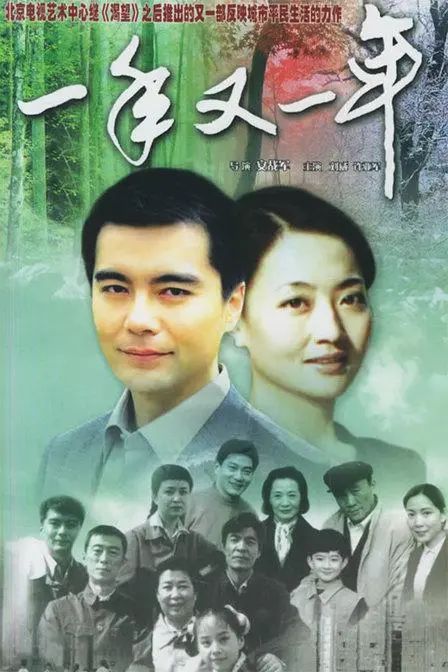

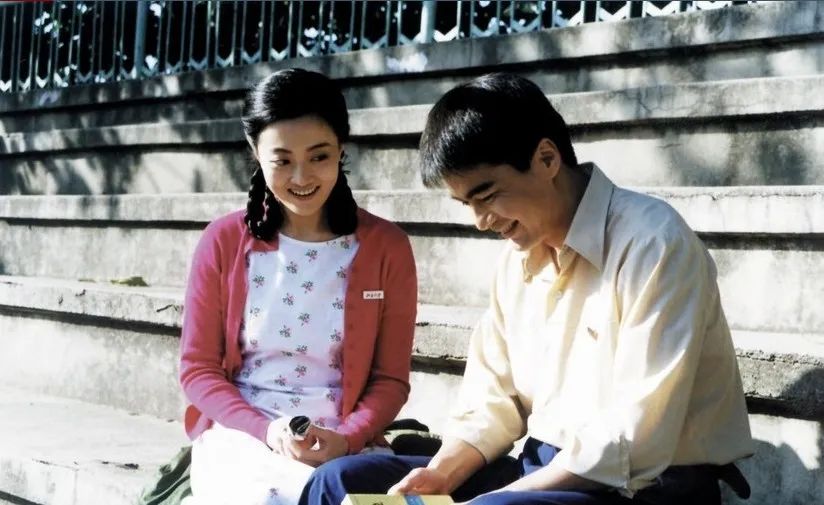

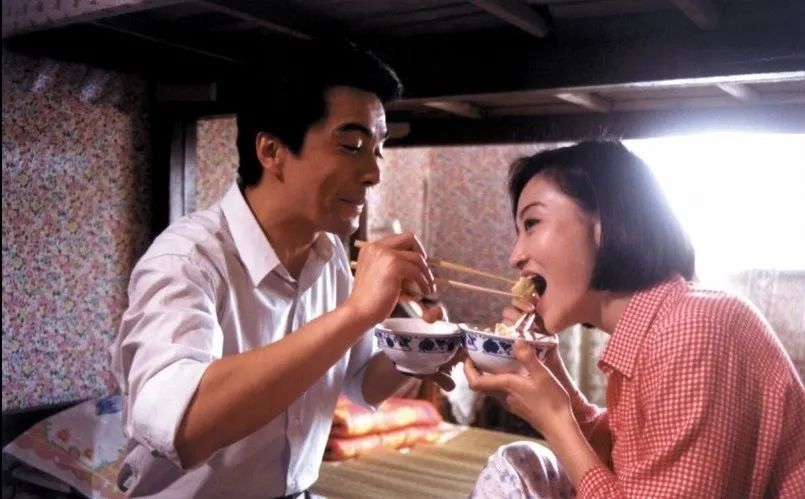

正在“重温经典”频道播出的《一年又一年》是中国第一部编年体电视剧。该剧讲述了电影放映员陈福林一家与林汉民一家,经历二十年来社会巨变带给他们精神与物质的一次次冲击与洗礼的故事,曾获得第20届中国电视剧“飞天奖”长篇电视剧三等奖。 作为曾经创作过中国第一部室内剧《渴望》以及《北京人在纽约》《过把瘾》等热播电视剧的著名编剧,李晓明面对再创作一个“第一部”又有哪些巧妙构思?为什么该剧的真正主角是“一年又一年”?请重温《中国电视》1999年第12期刊发的编剧李晓明创作随想。  缘起: 突出“昨天”和“隔世”的双重感 该剧播出后,很多朋友问我,为什么要用编年的形式?答复的次数多了,我却发现要说清这个问题越来越难了。 编年体在该剧中不仅是剧本结构的样式,更重要的它是剧本内容的源起和描述对象。 当我们提到恢复高考、落实政策、十一届三中全会时,确实觉得“仿佛就在昨天”,但再仔细一想,凭票供应、粮食定量、抢购风潮,却又有恍若隔世之感。可以说“昨天”和“隔世”两个截然相反的时间感受贯穿了整个剧本创作,成为材料取舍的心理依据。对过去二十年发生过的无数事件,我只选取今天看来依然具有这双重感觉的事件和事情。 如果说这二十年社会生活决定了一年一集的剧作结构,那么这种结构又决定了剧本内容——我要着重表现的不再是人物性格、人物命运和由此产生的种种悲欢离合。恰恰相反,我要通过人的命运展现“人的生活”,进而展示由无数具体的生活构成的“光阴”,可以说《一年又一年》的真正主角就是“一年又一年”。  构思: “讲述老百姓自己的故事”,写好精神生活线很有挑战 进入剧本写作之后,我发现这种结构方式给自己出了一道颇大的难题。此前,我对人物设置和情节组织等剧作技巧已烂熟于心,但对这个剧本,例如悬念、巧合等所有的招式都不管用了,所有人物和情节的发展都必须老老实实跟着时间一步一步往前走。这就使我彻底放弃了戏剧性结构的最后一点幻想,用类似于纪实的方式,让虚构的人物生活在我所选取的真实的历史事件和事实中。 我写过历史剧,也写过《蓝色三环》这样重大革命题材剧,而这一次,我写的是平民百姓的生活史。既然是百姓的生活史,取材的角度自然也要与百姓的生活持平,所谓 “讲述老百姓自己的故事”,所以剧本由这样几条线索构成:一是物质生活线,二是精神生活线,三是人们各种观念的变化。 物质生活线比较好写,从凭票供应到今天各大商场的促销活动,点点滴滴都在心头。精神生活线稍微费了点心思,最终选取了电影、电视和流行歌曲为贯穿线索,这也是受意大利著名电影《天堂电影院》的启发。我认为中国人观念的变化,是这二十年来最大的变化。 在人物的设置上则有一些主题先行的意思——老干部、电影放映员、商店售货员、工人、官倒和小倒爷,林林总总,目的就是展示更广阔的社会画面。其中最费心思的就是陈焕和林平平这对人物,他们和我是同龄人,是我最熟悉的人物,也是现在生活于社会各个层面最广大也最起主导作用的一个年龄群体。 在陈焕身上我试图写出一个有别于以往的学者形象,他书读得更多,也不会变成陈景润。他一定是活得很明白,除了做学问,他也会有娱乐,会看电视,会充满热情地关注整个社会。而林平平这个人物,我则不想让她承担太多的任务,她丰富的经历,也许不能使她成就什么事业,但能使她同样活得很明白。 重审: 电视剧的创作要有营养 从《渴望》开始,我陆续写了《京都纪事》《北京人在纽约》《过把瘾》《东边日出西边雨》等几百集电视连续剧,直到写《一年又一年》。由于结构的特殊性,迫使我偏离了过去的创作轨道,也使我有机会重新审视我们的电视连续剧。 我认为,中国电视剧从创作观念、表现内容和表现形式上,还没有摆脱过电影和小说的影响。虽然好作品永远是极少数,电影和小说也是如此。但电视剧的特点在于它不是人们偶然为之的精神消费,它已经成为人们晚饭后到入睡前必不可少的生活内容。就像吃饭,我们不要求顿顿山珍海味,但起码要顺口,要有营养。我一年可以只看一部电影,但我不能一年只吃一顿饭。电视剧的另一特点是它的地域性和时效性,电视剧会为与它生活在同一时空的人提供服务。电视剧应该有属于电视剧自身的创作方式和创作规律。  附:《中国电视》杂志1999年第12期《“昨天与隔世”——创作随想》原文

|

【本文地址】