| TANC | 您所在的位置:网站首页 › 纸醉金糜良辰难为九歌 › TANC |

TANC

|

▲“纸 ‧ 醉 ‧ 金 ‧ 迷”展览现场 艺术史学者尹吉男在展览开幕时说:“近现代有鉴定家列出‘唐人丰沃、北宋丘壑、南宋峭削、元人笔墨、明代造作、清人堆砌。’(李霖灿《中国画断代研究例》,《中国画史研究论集》)笼统描述了中国书画在纵向历史过程中不同时段的发展特色。除了明清,其他部分在李华弌的画中都可以体悟到。” 从重屏到“三远” - ▬ - 屏风的基本功能是对空间的划分作用。无论是在实际性还是象征性上,屏风都和空间概念紧密相连,五代十国时南唐顾闳中的《韩熙载夜宴图》即以屏风分隔画面。于屏风上作画,在古代也屡见不鲜,因此,有框架的平面——屏风就兼具了实物,媒介,图像三重含义。

▲“纸 ‧ 醉 ‧ 金 ‧ 迷”展览现场 巫鸿在《重屏:中国绘画中的媒材与再现》一书中以五代周文矩的《重屏会棋图》来探讨绘画的空间概念,画面中以屏风中的绘画(文人休憩图)和屏风外部绘画(文人下棋图)形成了一种“画中画”,令人产生错觉,在构建画面空间的同时向内有所延伸,观者因此得以不断走入画面。

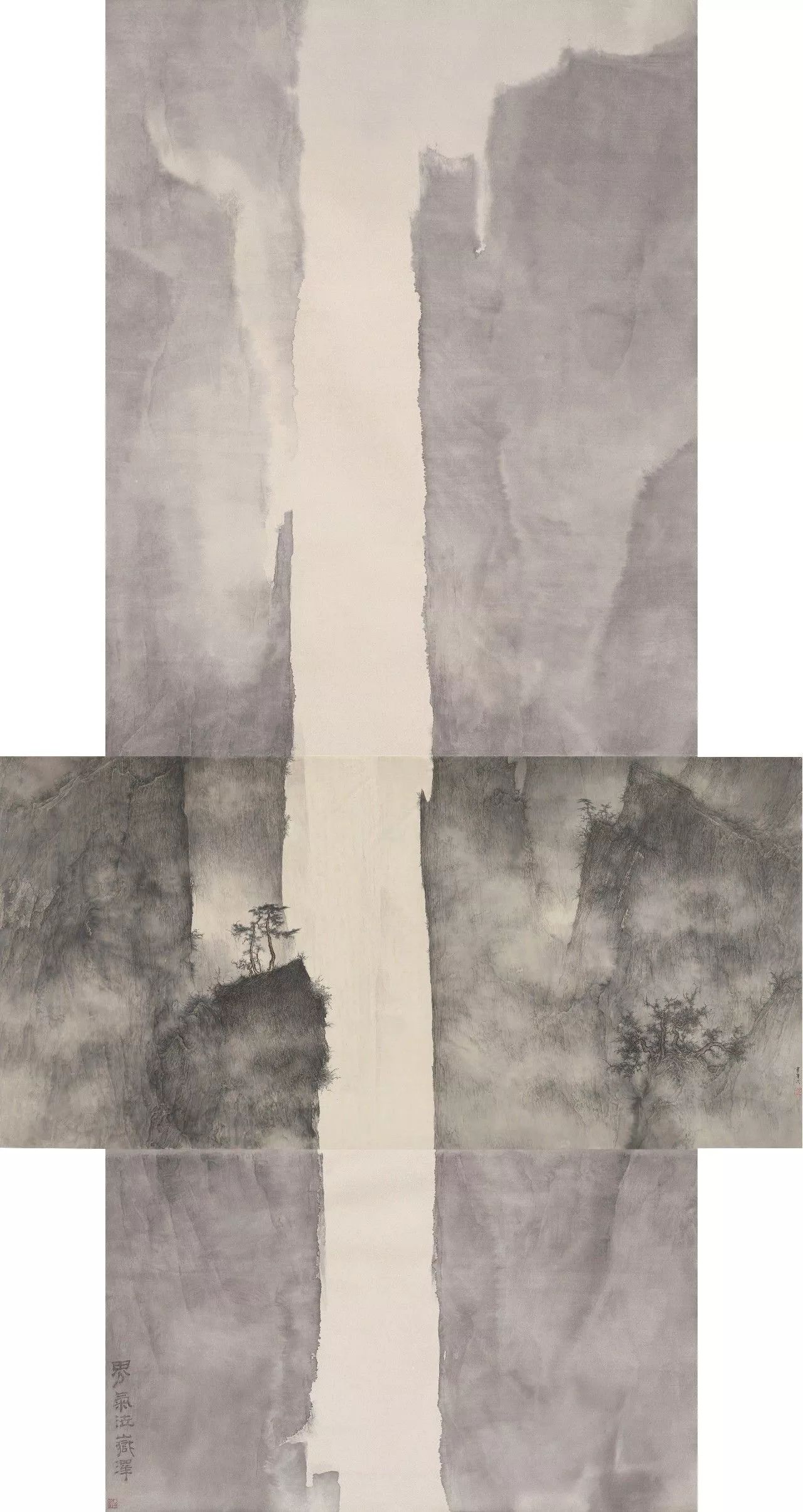

▲“纸 ‧ 醉 ‧ 金 ‧ 迷”展览现场 2010年,李华弌参与美国波士顿美术馆的展览《与古为徒》时,他以南宋画家陈容的名作《九龙图》作为回应对象,创作了《龙潜山脉》,把龙的走势、动态化作自己山水中的龙脉,本次展览展出的重屏装置《云水一章》(2010年)在《龙潜山脉》的基础上进一步将画为龙形态的水突出成为视觉焦点。

▲李华弌《云水一章》2010年 重屏装置 水墨设色纸本 180 x 470cm (后) / 197 x 115.5cm (前) 而对重屏装置作品的探索早在2006年就已开始,展览中《卧雪》(2008年)为初稿,连同《此山中》(2010年),三件重屏装置作品同样从空间上打开了解读绘画的思路,在接受《艺术中国/中文版》采访时,李华弌说“作大画就需要比较强的视觉冲击力,很多人看展一扫而过,中国人比较喜欢静下来,我是不是应该提供一个视觉的焦点,让他们能深入到画面中,这牵扯到观看方式和欣赏习惯不同。中国画的‘三远’(高远、深远、平远)让我想到老子在《道德经》里谈到的‘明道若昧,进道若退,夷道若颣’,不同于以往的重屏,我的作品将画面拉近,不只是透视,也在用关系处理‘三远’。”

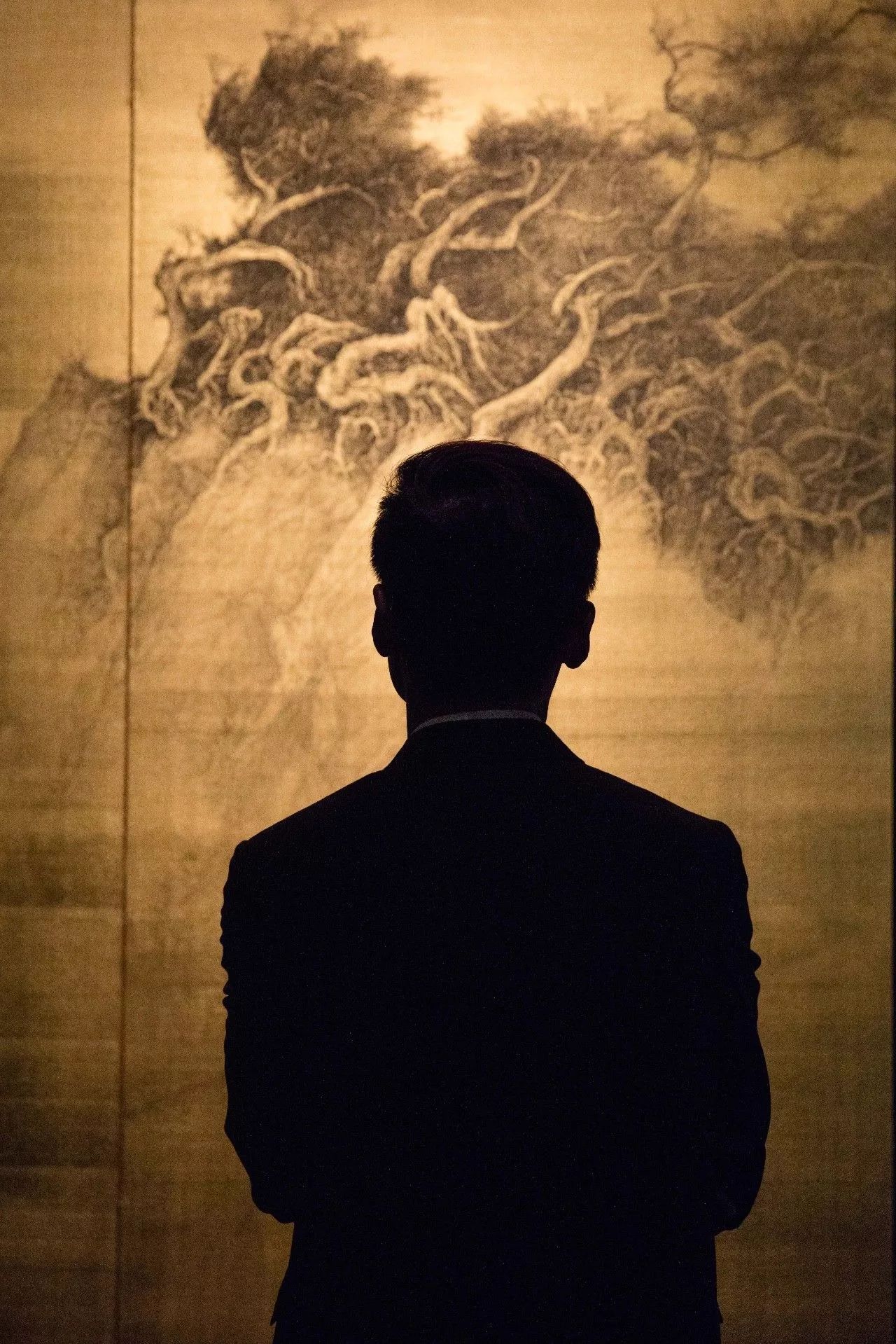

▲李华弌《此山中》2010年 重屏装置 水墨设色纸本 369 x 145cm (后) / 96 x 189cm (前) “如果有一天我把金和俗气放在一起,你要告诉我,我会马上停止” - ▬ - 从2007年起,李华弌开始创作“金屏风”系列,与他以往作品中的“宋式高古山水”有很大不同。日本的“狩野派”、“江户光琳派”极具装饰意味的金屏风代表着富贵与奢华,策展人吴洪亮也说“金特别容易俗气,李华弌敢在俗气的地方作画是非常强悍的行为,而在金底上作画又需要很强的手头功夫,仔细看李华弌每一笔都没有含糊。”

▲李华弌每一笔都不含糊 “我最感兴趣的,是在金屏风这个材料上作一些突破。以前屏风往往是可折叠的拼接,近代也有拉平的。我需要在有张力的东西上创作,水墨在纸上非常安静,单独陈列很好,但与油画放在一起展示非常吃亏。所以我经常讲,如果你企图用水墨发挥油画的力量,我个人看是白费力。水墨与油画有各自的力量。但是金的张力却能与水墨的安静形成一种平衡,金和黑的配合如同棋盘中的皇帝和皇后。金的贵金属属性会不会影响山水的文气与雅?当然,这就是我要克服的。所以你看看我作品,如果有一天我把金和俗气放在一起,你要告诉我,我会马上停止。” 李华弌在采访中这样说道。

▲“纸 ‧ 醉 ‧ 金 ‧ 迷”展览现场 2011年李华弌在中国美术馆的个展“心印:李华弌艺术展”上只有一件金屏风作品,而这次在苏州博物馆的展览体量不大,“含金量”更多。《翔翥》意为飞翔,是展厅中最受瞩目的一件作品,金箔打制的痕迹映衬出画面背景古绢般的效果,整体面貌更加苍劲雄浑。“事实上,受展厅客观条件所限,原本应漫反射灯光的作品全貌效果未能呈现,折中的移步换景的观赏方式反而增添了新的情趣。”策展人吴洪亮给出了自己的观赏建议。

▲李华弌《翔翥》2017年 两屏三折金箔地屏风、水墨纸本 212 x 376cm “山中方一日,世上已千年” - ▬ - 李华弌早年师从海上名家王一亭之子王季眉,又得留法雕塑、水彩大家张充仁教诲,1982年到旧金山艺术学院学习,在西方艺术浸泡多年的他之后又再返身到中国古代书画尤其是北宋时期寻找参照,游走于古、今、东、西,李华弌的作品古意弥漫,在这次采访中,他更多提到的却不是高古山水。

▲李华弌《松风清远图》2011年 水墨设色纸本 21.8 x 200.5cm “很多人强调墨的艺术,以当前的概念来讲,所有的印刷制作甚至电脑喷绘Jet Ink都是用墨的,墨已经发展到这么大的范围,我只是用中国传统的水墨题材来作画,但更重要的是视觉上的感觉。技法、皴法都是中国人欣赏绘画的一种习惯、程式,我个人理解,传统是传下来的正统,也可以说是要传下去的传统,各人有各人的办法,革命、打破、发展都是办法。”李华弌将水墨与当代联接,逐渐觅得自己的艺术语言,他却很少轻言颠覆,“所有的艺术都是在实验,并不用特别强调” 。

▲李华弌《崖间苍古》2012年 水墨设色纸本 86 x 204cm 2010年前后李华弌开始往返于旧金山与北京,在中国内地深入贵州、广西等地的奇诡山水, “重屏”的多重结构与视觉冲击力,金色屏风上墨的遒劲,在重返中国后的李华弌笔下,不再仅仅是美与典雅, “画画就像一个人上山一样,站到某个位置才会有高点,但到了山顶要回人间,回来再看看,和上去的时候完全两回事,我希望能够走到这一步。”李华弌在苏州博物馆的展览现场说这段话时,身后是他最早的重屏作品《卧雪》,“现在到哪一步我真的不知道,但至少让你们看到我在想办法的过程。我早期也是很抽象,如果回到当初这样简单的话,我会比那时更自由。”

▲李华弌《卧雪》2008年 重屏装置 水墨设色纸本 190 x 580cm (后) / 214.5 x 104.5cm (前) 此时的苏州是初秋时节,展览开幕时,几乎所有几十年来从旧金山、伦敦、香港、上海到北京一路伴随的朋友都从世界各地赶来,原旧金山亚洲艺术博物馆资深策展人倪明昆(Michael Knight),伦敦Eskenazi画廊的Daniel Eskenazi,中央美术学院人文学院院长尹吉男,策展人、北京画院副院长吴洪亮,苏州博物馆馆长陈瑞近,香港江苏社团总会会长唐英年,香港上海商业银行行政总裁郭锡志,季丰轩创办人及主持人季玉年……李华弌在开幕式上没有其他的陈述,只是道出给各位的感谢,从六岁开始习画,在“纸”与“金”的世界里“迷”“醉”了几乎一生的艺术家说“山中方一日,世上已千年”,他要的笔下的自由,或许就在此刻的“山中”展开了。(采访/叶滢、孟宪晖;撰文/孟宪晖)

▲李华弌在自己的作品前 纸·醉·金·迷 苏州博物馆| 9月27日至12月17日 *除特别标注外,本文图片均由季丰轩画廊提供

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多