| 叶尼塞语系 。。。大厦(厦腊) | 您所在的位置:网站首页 › 纳-德内语系 › 叶尼塞语系 。。。大厦(厦腊) |

叶尼塞语系 。。。大厦(厦腊)

|

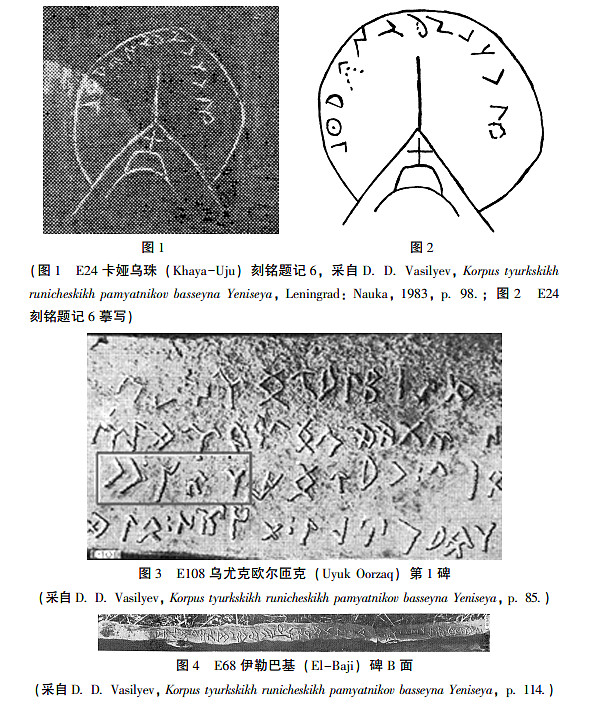

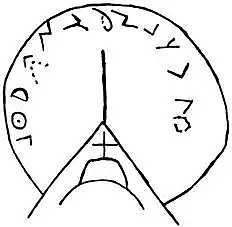

来源:雪球App,作者: 第四次产业革命,(https://xueqiu.com/2234819592/274677883) 。。。大厦(厦腊)--大月氏(大秦)-大食(塔吉即王冠)。西周时代,印度的怯卢,欧洲的凯尔特、伊比利亚语,西域的龟兹与焉耆语;汉魏时代的(吐火罗),波斯,拉丁;隋唐的突厥、阿拉伯? 羯人很可能是一种说叶尼塞语的、处于塞种化进程(到隋唐的康国时代彻底塞种化,接着又突厥化)中的源于西伯利亚的游牧民族。汉魏晋时代,康居的“羯”只怕是一种不说伊朗语的西伯利亚游牧民族,在康居处于军人地位。隋唐时代,康国的“羯”被塞人同化,才开始说伊朗语。 。。。原生文字系统的产生具有划时代意义,其本身既科技的系统性总结,也是其表达方式,人类真正进入文明时代(农业文明)的标志。但科技与出土文物的传播路线,种族融合与现代基因检测结果则各有其特征。华夏的主体,应该是西邑夏,仰韶过度到龙山,即炎黄子孙到华夏儿女,各方华族进入最大的冲击平原。 。。。从图画到图示,从图纸到文字,由形象至抽象体系的建立与完善,如动词与动态关系,形容词与从属关系,汉字体系即成为可以有效表达抽象概念的体系,拼音文字在不同表音符号的基础上,衍生高度复杂变形规则,在向四方扩散过程,影响了各族群统治阶层语言表达方式的构建,类似中国的文言文,并折射于过去或现在的通用语言之中,这也就很好解释叶尼塞语与汉藏语系的关系,与考古或基因检测结果不相符。 。。。古北亚语族受原生文字系统影响大,而缺乏基因交流。匈奴语为西北各种氏族中最为通用的语言,古代匈奴和当代蒙古人群为延续世系,而现代土耳其人与蒙古人更多的是文化和语言学上的交流而非基因上的交流。匈奴人和西伯利亚的雅库特人也没有血缘。《晋书》说,羯人是匈奴别部羌渠(康居)种。因为羯人是塞种分化的结果,战士叫羯,农民和市民叫粟特,这个是确定的。 叶尼塞语系(Yeniseian)是分布在西伯利亚中部叶尼塞河(Yenisei River)流域的一个语族。叶尼塞语系语言的形态变化特别复杂,有前缀、后缀、中缀、元音交替等丰富的构词手段。一些学者认为,中国古代的商族和使用叶尼塞语系语言的民族有同源关系。除此之外,其他学者亦提出过大胆的假设,认为叶尼塞语系和纳-德内语系同源。 愒语(Ket Language),又译为基特语,是叶尼塞语族的一种语言。分布于叶尼塞河中游流域。Ket这个名字来源于愒语“人”(ke'd)。在某些文献中,这门语言被称为“叶尼塞奥斯恰克语”(Yenisei Ostyak),“奥斯恰克”这一名称是19世纪沙俄对某些西伯利亚原住民的统称。受其影响,现在愒人也自称为 ostyk 。 作为拟议的德内-叶尼塞语系的一部分,叶尼塞语被认为是“首次证明旧世界和新世界语系之间的系谱联系,符合传统比较历史语言学的标准”的一部分。[1] 如今,该群体中唯一幸存的语言是凯特(Ket)语。 摘要: 叶尼塞碑铭是指发现于叶尼塞河上游的、 以黠戛斯语 (古突厥语方言之一) 鲁尼文镌刻的碑文、 摩崖与器物刻铭等, 是黠戛斯汗国的历史文化遗存。 其中, 在 E24 卡娅乌珠 (Khaya-Uju)刻铭的第 6 条题记中出现汉字 “王” 的音译 ong, 在 E108 乌尤克欧尔匝克 (Uyuk Oorzaq) 第一碑和E68 伊勒巴基 (El-Baji) 碑中出现汉字 “王” 的另一音译 oo。 第一种语音 ong 的产生背景是华夏王朝与北方草原民族之间的非民间的、 国家层面上的语言文化交流。 第二种译音 oo 恐怕源自隋唐时期的西北方音, 其产生背景是操古突厥语的族群与西北方言使用集团之间的语言文化交流。 俄罗斯西伯利亚凯特语歌曲 Алла Пугачева 网页链接

今天,凯特语的使用者约为600人,现在当地孩子们都不学习这种语言了,因为家长更喜欢用俄语同他们对话。黄白混血啊,羯族古代就长这样,羯族长相有白种人特征 叶尼塞河(Yenisei River)-即尤南?,偈即凯尔特? 叶尼塞语系(Yeniseian)是分布在西伯利亚中部叶尼塞河(Yenisei River)流域的一个语族。叶尼塞语系语言的形态变化特别复杂,有前缀、后缀、中缀、元音交替等丰富的构词手段。一些学者认为,中国古代的商族和使用叶尼塞语系语言的民族有同源关系。除此之外,其他学者亦提出过大胆的假设,认为叶尼塞语系和纳-德内语系同源。 叶尼塞语系包括六种语言:Ket (愒语,也翻译作恺语)、Yug (鹆语)、Kott (秳语)、Pumpokol、Arin、Assan。其中的Pumpokol、Arin和Assan早在18世纪已经消亡了,人们对这些语言所知甚微。Kott(秳语)在19世纪末消失了,但是芬兰语言学家卡斯特伦(Castrén)发表了关于该语言的详细的语法和词典。Yug(鹆语)在20世纪60年代已消亡,俄国学者Werner对这种语言进行了深入的研究,发表了词典、语法和传统故事。如今只有Ket(愒语)还在使用中,约有1000个左右的老人懂这种语言。 汉语与纳-德内语系可能同源的理论?说叶尼塞语系的民族主要聚居在西伯利亚的叶尼塞河流域(Yenisei River),但却和汉藏语系及的北美洲纳-德内语系(Na-Dene)可能存在一定的联系。 被视作现代语言学开山奠基人之一的爱德华·萨丕尔(Edward Sapir,1884–1939年),早在许多年前,便提出汉语与纳-德内语系可能同源的理论。 他在1921年写道:"假若我所掌握到的Na-Dene(纳-德内语系)与Indo-Chinese(注:汉藏语系的旧称)两种语言之间的语素(morphological)与语汇(lexical)资料只是一种'巧合',则上帝创造地球上所有东西都只是一场巧合。" 要充分证明萨丕尔这一理论,必须首先证明汉人的先祖,起码是汉人先祖其中一个分支,曾经在西伯利亚栖息,并将这一语言带入北美洲。但萨丕尔这一理论出现之前的1917年,俄国爆发十月革命,其后是1941年德国入侵苏联的热战,再后是美苏阵营长期对抗的冷战,学者要到西伯利亚研究当地语言根本无从说起。 这一理论也只能搁置一旁,直至2008年,才出现突破。2008年,美国语言学家爱德华·瓦基达(Edward Vajda)在阿拉斯加一个语言学研讨会Dene-Yeniseic Symposium之上,发表长达10年研究的成果,罗列出大量语素以及文法上的证据,力证居住在西伯利亚叶尼塞河(Yenisei River)的一种少为人知的原住民语言叶尼塞语(Yeniseian),与北美洲纳德内语来自同一源头。瓦捷达的理论不仅是一个人的想法,而是得到一群语言学家的唱和。 叶尼塞语成为联系汉语与北美洲原住民语言不可少的一个环节。在瓦基达(Edward Vajda)发表的论文中,建议把纳-德内语系及叶尼塞语系合并成为"德内-叶尼塞语系"。这个建议,得到相当多位纳-德内语系方面或叶尼塞语系方面的语言学专家广泛支持。 “殷尼商”语言所属的德内——叶尼塞语系 网页链接 匈奴语属于叶尼塞语系吗?关毛2018-03-11 00:20:38《晋书》曾经记载了佛图澄说的一句“羯语”:“秀支替戾冈,仆谷劬秃当。”秀支,军也。替戾冈,出也。仆谷,刘曜胡位也。叩秃当,捉也。 意思就是出兵了,就能逮着仆谷(刘曜的一种迷之尊称)。

这是石勒在出兵讨伐刘曜时,让佛图澄算卦的内容。 我们知道,佛图澄是个吐火罗人,会多种语言。《晋书》明确说了,佛图澄这里是给石勒说话,说的是羯语,而不是吐火罗语,也不是匈奴语。 由于《晋书》说,羯人是匈奴别部羌渠(康居)种。一些不怎么懂汉文文献中的一些语言潜规则的西方汉学家,就想当然地认为羯语就是匈奴语了。其实他们不妨可以用《唐书》来论证下,作为同样在汉文文献中被记载为波斯别种的阿拉伯帝国……是不是可以证明阿拉伯人是说波斯语的了呢? 羯语,如果按照其来源瞎猜的话,任何人都可能猜测羯语是伊朗语。 因为羯人是塞种分化的结果,战士叫羯,农民和市民叫粟特,这个是确定的。 但这一句“秀支替戾冈,仆谷劬秃当”压根用伊朗语解读不出来嘛…… 这就说明了另外一种可能,至少在十六国时期,汉语语境里的塞种,不一定都是伊朗语的游牧民族。因为还真有先例,那就是现在被界定为吐火罗语的焉耆、龟兹多次就被汉文文献也混同地记载为塞种。吐火罗语和伊朗语虽然都属于印欧语系,但吐火罗语跟伊朗语族不属一个分支。 那么,如果照这个推断的话,康居游牧性极强,和其他的塞人国家还真有点不一样。而且也就跟康居有点关系的唐代康国(撒马尔罕国,康国已经定居了),存在“羯”这个战士种姓。其他的塞人国家,都只有普通的塞人和有种姓性质的“粟特”。那么大胆假设的话,“羯”只怕是一种逐渐被塞人化的西伯利亚游牧民族,而且只存在于塞人国家里最强大的康居、康国。 也就是说,汉魏晋时代,康居的“羯”只怕是一种不说伊朗语的西伯利亚游牧民族,在康居处于军人地位。隋唐时代,康国的“羯”被塞人同化,才开始说伊朗语。 。。。大厦(厦腊)-大月氏(大秦)波斯化-大食(塔吉即王冠)(吐火罗)拉丁化,突厥化:羯人很可能是一种说叶尼塞语的、处于塞种化进程(到隋唐的康国时代彻底塞种化,接着又突厥化)中的源于西伯利亚的游牧民族。汉魏晋时代,康居的“羯”只怕是一种不说伊朗语的西伯利亚游牧民族,在康居处于军人地位。隋唐时代,康国的“羯”被塞人同化,才开始说伊朗语。 那么这个羯,到底是说啥语言呢? 第一种猜测,是说突厥语。 比如经常接触突厥史的人,一眼就能找到一个名词“仆谷”。这个词在突厥语中是鹿的意思,而且是突厥语的古民族仆固人的部落名称。 我个人觉得,石勒和佛图澄都是高度汉化之人,语言中自然也有很多汉语的典故,把刘曜指代为鹿,其实是“秦失其鹿,天下共逐之”即“逐鹿中原”的典故化用。 但是,用突厥语诠释这个“秀支替戾冈,仆谷劬秃当”,勉强能诠释得通,但有点乱糟糟地,而且也不合任何一种突厥语的语法。但就这个能诠释得通,使得很多人认为羯语就是一种未知的突厥语,那么匈奴人是突厥语。 然而……羯语是匈奴语嘛? 到后来,蒲立本又用叶尼塞语来诠释这个“秀支替戾冈,仆谷劬秃当”,咦,发现比用突厥语诠释顺畅得多。所以由于这个顺畅得多,所以蒲立本就宣布了,这个中国的《晋书》中的“匈奴语”其实就是叶尼塞语,所以匈奴语属于叶尼塞语系。 …… 而这一切,都是建立在羯语=匈奴语的基础之上的。 这也只能说明,羯人很可能是一种说叶尼塞语的、处于塞种化进程(到隋唐的康国时代彻底塞种化,接着又突厥化)中的源于西伯利亚的游牧民族。 但对于探讨匈奴语到底是啥,毫无卵用。 所以,匈奴语到底属于啥语系,到现在还真是个未解之谜。毕竟匈奴语的唯一线索,仅仅只是《史记》中的几个名词,这几个名词大多数能应对突厥语和蒙古语,但又那么几个无法对应突厥语和蒙古语的名词却能在通古斯语中找到应对(若鞮,意思是孝;孤涂,意思是儿子)。 ……所以和稀泥地认为,匈奴语可能是一种原始阿尔泰语。 但这种和稀泥的观点,也经不住推敲的,原因很简单。名词这种东西,在不同语言中以借词的形式互相用的,几个名词说白了,啥问题都解释不了。 叶尼塞语系——汉化的印第安人的语言,有声调还多式综合 - 知乎 网页链接 叶尼塞语系(有时被称为叶尼塞语或叶尼塞-奥斯蒂亚克语,偶尔拼写为-ss-)是西伯利亚中部叶尼塞河地区叶尼塞人所说的一个语系。作为拟议的德内-叶尼塞语系的一部分,叶尼塞语被认为是“首次证明旧世界和新世界语系之间的系谱联系符合传统比较历史语言学的标准”的一部分。[1] 如今,该群体中唯一幸存的语言是凯特(Ket)语。 根据水文和遗传学数据,叶尼塞语在古代的使用范围要大得多,包括中国北部和蒙古的部分地区。有人进一步提出,从17世纪开始,叶尼塞语的分布记录代表了一次相对较新的向北迁徙,叶尼塞语的乌尔海姆特语位于贝加尔湖以南。 叶尼塞人与匈奴有联系,匈奴的统治精英被认为说一种类似于Pumpokol的南叶尼塞语。统治中国北方后赵国的桀人,根据语言学和民族地理学数据,也被认为说Pumpokol语。 对于那些认为匈奴说叶尼塞语的人来说,叶尼塞语言被认为为突厥语和蒙古语词汇中贡献了许多无处不在的外来词,如可汗、可汗、塔尔坎,以及“上帝”和“天空”的意思腾格里。 这一结论主要是通过对以汉字形式保存的匈奴文本的分析得出的。 分布Ket是唯一 现存的叶尼塞语言,也是 最北端已知的语言。 历史资料记载了在俄罗斯征服西伯利亚期间,凯特河沿叶尼塞河向北扩张。今天,它主要在西伯利亚北部克拉斯诺亚尔斯克边疆区的图鲁汉斯基区,如凯洛格和苏洛迈等村庄使用。 最近才面临灭绝 的Yugh从 叶尼塞斯克到伏罗戈沃,亚尔采沃和凯特河上游都有使用。 我们还可以 重建 Arin,Pumpokol,Kott和Assan的早期现代分布。 阿林 人在克拉斯诺亚尔斯克以 北,而 密切相关的旁普科则在克拉斯诺亚尔斯克的北部和西部,沿着凯特河上游。 科特语和阿桑语是另一对 密切相关的语言,占据了克拉斯诺亚尔斯克以南 和坎河以东的地区。 起源和历史

根据沃文的说法,匈奴帝国有讲叶尼塞语的成分。根据 2016年的一项研究,叶尼塞人及其 语言可能起源于阿尔泰山脉附近或贝加尔湖附近的 某个地方。 根据 这项研究,叶尼塞人与古爱斯基摩人群体有关。叶尼塞人也被 假设为从白令海峡到西伯利亚中部的反向迁移的代表,而德内-叶尼塞人 是辐射的结果 白 令陆桥外的人口。[注11]在西伯利亚,爱德华·瓦伊达(Edward Vajda)观察到,在极地周围地区(叶尼塞语 最近的分布区域)的叶尼塞语水名明显覆盖了早期的系统,分成 乌戈尔语、萨摩耶德语、突厥语和通古斯语地名的语素 。 因此 ,建议叶尼塞语的故乡或传播点位于蒙古 北部贝加尔湖和上叶尼塞河之间的寒带地区。 盆地,被瓦伊达称为被原始叶尼塞语使用者“遗弃”的领土因此,西伯利亚中部和北部的叶尼塞人的 现代人口 不是土著人,而是最近向北迁移。 俄罗斯探险家在征服西伯利亚期间 注意到了这一点:据记载,凯特人 从叶洛盖河沿叶尼塞 河向北 扩张 到 库雷卡,从 17 世纪 开始。 [8]根据这些记录, 现代的凯特语地区似乎代表了 叶尼塞人迁徙的最北端。 后赵 的 冀王很可能说叶 尼塞语。这种从 蒙古草原向北迁移的起源与匈奴联盟的垮台有关。 从中国的资料 来看,叶尼塞人群体可能是 异质的匈奴部落联盟的主要 组成部分,传统 上是 被认为是 匈奴人和其他北亚群体的祖先。 然而, 由于缺乏数据,这些建议难以证实。亚历山大·沃文认为,匈奴至少有一部分人,可能是其核心或统治阶级,讲叶尼塞语。他认为匈奴语与叶尼塞语 的相似程度高于突厥语,他还赞扬了斯特凡·格奥尔格(Stefan Georg)对腾格里语( 突厥语和蒙古语中的“天空”和后来的“神”)起源于 原始叶尼塞语 tɨŋVr。有人进一步认为,讲叶尼塞语的匈奴精英在向西迁移时经历了语言转向奥古尔突厥语,最终成为匈奴人。建立 后赵国的匈奴部落杰语的 一句话似乎与叶尼塞语一致 。后来的研究表明,Jie更接近南瓜语,而不是 其他叶尼塞语 ,如Ket。 瓦伊达的地理数据证实了这一点,他说 在蒙古北部发现的叶尼塞水名完全是南瓜科利语,在 这个过程 证明了叶尼塞和杰之间的语言和地理上的接近。在俄罗斯征服 西伯利亚 期间和之后,南部叶尼塞语的衰落归因于阿林语和南瓜语向哈卡斯语或丘林语的转变。 鞑靼人,以及科特和阿桑到哈卡斯。[9]今天,许多凯特青年只说俄语。也有人认为与匈牙利语和 叶尼塞语有 某种联系。 。。羯”字的古代发音是get也和或译为愒语(凯特Ket),研究表明羯語屬於南葉尼塞語族。《晋书》有對羯語的音譯,雖然只有一句話,研究表面屬於南葉尼塞語族的一支。遊牧民族不像農耕民族那麼固定,是不斷遷徙的,這造成他們的內部成份不會單一,羯人其實就是匈奴里的一支。 。。华夏的主体,应该是西邑夏,仰韶过度到龙山,即炎黄子孙到华夏儿女 如果现在网上所谓“复原”的“上古汉语”是真的,那么并不是两晋时期叶尼塞语才随异族进入中原,而是上古汉语的产生本就和叶尼塞语有关,华夏祖先也有一定的叶尼塞成分。 但是根据实际考古,确实华夏上古时期的叶尼塞成分并不多,叶尼塞成分于亚洲目前分布在叶尼塞河流域和东西伯利亚地区,中间被阿尔泰语系诸语族隔断。阿尔泰语系基本是C和N系主导,又混入了很多O的成分。所以,Q在早期大量进入中原的可能性很小,否则,无论是上古华夏人群中,还是阿尔泰语诸族中,Q所占比例都应该很大才对,但事实恰好相反。且不谈“复原”的“上古汉语”是否为真。但至少可以说明,叶尼塞语系民族与华夏文明产生的关系不大 语法叶尼塞语 与南西伯利亚突厥语、萨摩耶德语和鄂温克语有许多接触引起的相似之处。 这些包括长距离鼻音和谐,前从属到停止的发展, 以及 使用后置词或语法词作为幽闭从属词。[17]耶尼塞克名义斜率与地理上毗连的家族的情况 系统非常接近。 尽管有这些相似之处, Yeniseian似乎在西伯利亚语言的几个类型学方面脱颖而出,例如语气的存在,前缀动词 屈折,和高度复杂的形态学。 。。。汉字体系建立后,拼音文字衍生高度复杂变形规则 与其他语系的拟议关系直到2008年,很少有语言学家接受 Yeniseian与 任何其他语系之间的联系,尽管已经提出了与大多数语言家族的遥远联系。 欧亚大陆的语言。 德内-叶尼塞语系主条目:Dené-Yeniseian语言 2008年,西华盛顿大学的爱德华·瓦伊达(Edward Vajda)提出了西伯利亚的Yeneisian语言和北美的Na-Dené语言之间谱系关系 的证据 。[20]在出版时(2010年),瓦伊达的提议 得到了纳德内语和叶尼塞语的几位专家的好评 ——尽管有时 包括Michael Krauss,Jeff Leer,网页链接{James Kari}和Heinrich Werner,以及其他一些 受人尊敬的语言学家,如网页链接{Bernard Comrie},网页链接{Johanna Nichols},Victor Golla,Michael Fortescue, 埃里克·汉普和比尔·波瑟(Kari and Potter 2010:12)。一个重要的例外是网页链接{莱尔·坎贝尔(Lyle Campbell})对论文集 的批判性评论,以及瓦伊达在最近发表的回应。 2011年明确 表明该提案 目前尚未完全解决。 该卷的另外两篇评论和通知出现在2011年,由Keren Rice和网页链接{Jared Diamond}撰写。 卡拉苏克主条目:卡拉苏克语 卡拉苏克假说将叶尼塞安与布鲁沙斯基联系起来,由几位学者提出,特别是AP。 杜尔森和V.N.托波罗夫。卡拉苏克假说 目前 最著名的倡导者网页链接{乔治·范·德里姆(George van Driem})假设 布鲁索人是迁出中亚的一部分, 这导致了 印欧语系对印度河流域的征服。 汉藏语主条目:汉藏语系 正如Tailleur[27]和Werner[28]所指出的,Yeniseian遗传关系的一些 最早的提议,由网页链接{M.A. Castrén}(1856),James Byrne(1892)和G.J. Ramstedt提出 (1907),认为 叶尼塞语是汉藏语系的北方亲戚。 这些想法 后来被凯·唐纳和卡尔·布达所遵循。2008年的一项研究发现了叶尼塞语和汉藏语之间可能存在关系的进一步证据,并引用了几种可能的同源词。 德内-高加索语系主条目:德内-高加索语言 布达在 1930年代至1950年代的各种出版物中 描述了一个语言网络 (除了叶尼塞语和汉藏语)还包括 高加索语和布鲁沙斯基语,某些形式的 以 中国白种人 的名字命名。 R. 布莱希施泰纳和O.G. 泰勒尔[33]已故的谢尔盖·A·斯塔罗斯廷和谢尔盖· 尼古拉耶夫试图 证实这些联系。 其他 提出这一假说的人,经常扩展到Dené-Caucasian,包括J.D. Bengtson, V. 布拉泽克,网页链接{J.H. 格林伯格}(与M网页链接{. Ruhlen})和M. 鲁伦。乔治·斯塔罗斯廷继续他父亲在叶尼塞语系、汉-高加索人和其他 领域的工作。这个理论是非常有争议的,不过已经被很多历史语言学家视为过时的理论,分子人类学也给予了证伪。 匈奴人有没有自己的语言和文字,他们说的是古汉语吗? 网页链接 《史记·匈奴列传》中记载,“匈奴,其先祖夏后氏之苗裔也,曰淳维......毋文书,以言语为约束......其俗有名不讳,而无姓字。” 这明明说的很清楚啊,没有文字和书籍,用言语来约束人们的行动。 2006年,法国和匈牙利遗传学者利用2300年前的古代匈奴贵族尸体,与现在在蒙古地区的蒙古人群体、雅库特人群体、以及现代安纳托利亚的土耳其人群体,进行的Y染色体和线粒体、常染色体DNA分析。结果表明,古代匈奴和当代蒙古人群为延续世系,而现代土耳其人与蒙古人更多的是文化和语言学上的交流而非基因上的交流。匈奴人和西伯利亚的雅库特人也没有血缘。 关于匈奴语的来源,由于资料有限,很难得到肯定的结论,有些认为匈奴人讲蒙古语,而其他则认为他们的语言属于叶尼塞语系。有些则认为是东胡、蒙古语的混合。 匈奴可能本身就自有其语言系统,在本身发展期间可能不断吸收了其他种族的语言,并或浅、或深的影响到其他民族的语言。在汉代,匈奴语为西北各种氏族中最为通用的语言,所以在张骞第一次出使至西域各国时,还带了堂邑氏故胡奴父照前去作为翻译。 中国北方诸族大概有通古斯、蒙古、突厥三大语族并存,是上古语言生态融合而成的较为简单的表象。以匈奴之庞大,其语言和血缘必然是你中有我,我中有你;说它是一个多血缘多语言的部落联盟,或许更为恰当。而要把两千年前的整个中国北方说成是单一的匈奴语或者突厥原语的世界,那就不仅违反了事实,而且造反了人类语种逐步减少的历史。 。。。古北亚语族受原生文字系统影响大,而缺乏基因交流。匈奴语为西北各种氏族中最为通用的语言,古代匈奴和当代蒙古人群为延续世系,而现代土耳其人与蒙古人更多的是文化和语言学上的交流而非基因上的交流。匈奴人和西伯利亚的雅库特人也没有血缘。 标题 网页链接 叶尼塞碑铭所见华夏称号 “王” 考 白玉冬 车娟娟 (兰州大学 敦煌学研究所, 甘肃 兰州 730020) 摘要: 叶尼塞碑铭是指发现于叶尼塞河上游的、 以黠戛斯语 (古突厥语方言之一) 鲁尼文镌刻的碑文、 摩崖与器物刻铭等, 是黠戛斯汗国的历史文化遗存。 其中, 在 E24 卡娅乌珠 (Khaya-Uju)刻铭的第 6 条题记中出现汉字 “王” 的音译 ong, 在 E108 乌尤克欧尔匝克 (Uyuk Oorzaq) 第一碑和E68 伊勒巴基 (El-Baji) 碑中出现汉字 “王” 的另一音译 oo。 第一种语音 ong 的产生背景是华夏王朝与北方草原民族之间的非民间的、 国家层面上的语言文化交流。 第二种译音 oo 恐怕源自隋唐时期的西北方音, 其产生背景是操古突厥语的族群与西北方言使用集团之间的语言文化交流。

白玉冬 车娟娟:叶尼塞碑铭所见华夏称号“王”考 网页链接 内容摘要:叶尼塞碑铭是指发现于叶尼塞河上游的、以黠戛斯语(古突厥语方言之一) 鲁尼文镌刻的碑文、摩崖与器物刻铭等, 是黠戛斯汗国的历史文化遗存。其中, 在E24卡娅乌珠(Khaya - Uju)刻铭的第6条题记中出现汉字“王” 的音译ong , 在E108乌尤克欧尔匝克(Uyuk Oorzaq)第一碑和E68伊勒巴基(El-Baji)碑中出现汉字“王”的另一音译oo。第一种语音ong的产生背景是华夏王朝 与北方草原民族之间的非民间的、国家层面上的语言文化交流。第二种译音oo恐怕源 自隋唐时期的西北方音, 其产生背景是操古突厥语的族群与西北方言使用集团之间的语言文化交流。 综上,从前面介绍的三方叶尼塞碑铭来看, 王在黠戛斯语中存在二种语音ong与oo,王( ong/oo) 在黠戛斯汗国内部的政治功能与秦汉以降中原华夏的王之功能近同,泛化成为国王 (elig)或可汗(qaγan)手下的名臣贵族的勋称, 且人员名额不定。 而且,在叶尼塞碑铭中,从汉语借入的oo(王)与当地语言固有的elig(王、领主) 和baš(首领)的并列使用,以及totoq(都督) 、公主(qun čuy)、刺史(čigši)、长史(čangši) 等源自中原的职官称号的使用, 表明华夏文化在当时的叶尼塞河地区并未受到排斥, 相反部分政治术语渗透到了黠戛斯汗国统治体系内。 综上,从前面介绍的三方叶尼塞碑铭来看, 王在黠戛斯语中存在二种语音ong与oo,王( ong/oo) 在黠戛斯汗国内部的政治功能与秦汉以降中原华夏的王之功能近同,泛化成为国王 (elig)或可汗(qaγan) 手下的名臣贵族的勋称, 且人员名额不定。 而且,在叶尼塞碑铭中,从汉语借入的oo(王)与当地语言固有的elig(王、领主) 和baš(首领)的并列使用,以及totoq(都督) 、公主(qun čuy)、刺史(čigši)、长史(čangši) 等源自中原的职官称号的使用, 表明华夏文化在当时的叶尼塞河地区并未受到排斥, 相反部分政治术语渗透到了黠戛斯汗国统治体系内。 。。。total, queen? 目 录 一、E24卡娅乌珠(Khaya-Uju) 刻铭的王(ong) 二、E108乌尤克欧尔匝克(Uyuk Oorzaq) 第一碑的王(oo) 三、E68伊勒巴基(El-Baji)碑的王(oo) 四、王之译音ong与oo的产生背景 叶尼塞碑铭, 是指19世纪末以来陆续发现于叶尼塞河上游的黠戛斯语(古突厥语方言之一) 鲁尼文碑文、摩崖与器物刻铭等, 是黠戛斯汗国(约8-12世纪?)的历史文化遗存。相比后突厥汗国与回鹘汗国的鲁尼文碑文, 叶尼塞碑铭在国内学届鲜为人知。鉴于叶尼塞河流域历史与中国历史, 尤其是与唐辽元清四朝密切相关, 其蕴含的史 料学价值有待深入挖掘。兹就华夏极具代表性的政治术语“王”在叶尼塞碑铭中的存在进行考述, 以为引玉之砖。

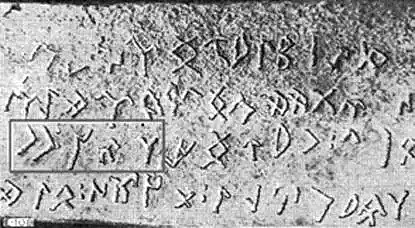

图1:E24卡娅乌珠(Khaya-Uju) 刻铭题记6

图2:E24刻铭题记6摹写

图3:E108乌尤克欧尔匝克(Uyuk Oorzaq)第1碑 (采自D.D.Vasilyev,Korpus tyurkskikh runicheskikh pamyatnikov basseyna Yeniseya,p.85.)

图4:E68 伊勒巴基(El-Baji)碑B面 (采自D.D.Vasilyev , Korpus tyurkskikh runicheskikh pamyatnikov basseyna Yeniseya,p.114.) |

【本文地址】