| 转载 | 您所在的位置:网站首页 › 粤语的语法现象是什么 › 转载 |

转载

|

如果保留用“粤语”一词,而专指特定的方言点,则可冠以方言点的名称以资区别,如“广州粤语、香港粤语”。张洪年(1972)的专著《香港粤语语法的研究》,就用了“香港粤语”一词;郑定欧(1997)《香港粤语词典》,特意用“香港粤语”以别于广州话。至于其他方言片, 做法也是一样的,如林华勇(2014)用“廉江粤语”、郭必之(2019)用“南宁粤语”等。 学术上也有一种做法,就是研究方言点的话,则以方言点的名字命名,省去方言区的名字,称为“(方言点)+话”或“(方言点)+方言”,如把广州粤语称为“广州话”或 “广州方言”,省去“粤语”二字。高华年(1980)的《广州方言研究》、饶秉才、欧阳觉亚、周无忌(1981) 编的《广州话方言词典》、李新魁等(1995)的《广州方言研究》等重要著作,都以“广州”命名;吴开斌(1997)的《香港话词典》就直接用“香港话”冠名。 严格来讲,“粤语”是七个方言片的统称,英语称为“Yue dialects”,当中的“dialects”是有表示复数的“-s”。粤语之下的广州话,英语可称为“Cantonese”,当中的“Canton”是广州的旧称。假如要区分广州粤语和香港粤语,前者可称为“Guangzhou Cantonese”,后者可称为 “Hong Kong Cantonese”。假如把“粤语”一词默认为广州话,在不引起混淆的情况下,也可以称为“Cantonese”,如香港语言学学会粤语拼音方案的英文是“LSHK Cantonese Romanization”;香港中文大学出版的 English-Cantonese Dictionary: Cantonese in Yale Romanization (Kwan et al. 1991),中文书名称为《英粤字典》;杨明新(1999)编的《简明粤英词典》,英文书名叫做 A Concise Cantonese-English Dictionary 。另外,上文提及的 “国际粤方言研讨会”,早期的英语名称为“International Conference on Cantonese and Other Yue Dialects”,明确区分“Cantonese”和“Yue dialects”。 1 根据香港特别行政区政府统计处公布的《2016年中期人口统计》,按惯用语言划分的五岁及以上的香港人口,说广州话的有626.5万,占88.9%。无疑,广州话是目前香港社会最流通的语言。 香港不少原居民所说的粤语,并非广州话,而是一种称为“围头话”的粤语。围头话和广州话都属于粤语,但并不一样。詹伯慧(2002)主编的《广东粤方言概要》,按照语言特色和地理分布,认为围头话和广州话应该分别属于不同的方言片,围头话属于莞宝片,跟广州话的广府片有别。现时,新界仍然有不少人会说围头话。 粤语其他的方言片,如四邑片,对香港粤语也应有一定的影响力。比如说,“湾”字在香港粤语本来读阴平“waan1”, 2但在部分地名如“铜锣湾、土瓜湾、长沙湾”,则读阳平“waan4”。考察旧地图转写、变调规则、例外读音等证据后,刘择明和邓思颖(2020)认为读阳平的“湾”,很有可能来自语言接触,受四邑话低变调的影响。刚巧发展铜锣湾一带的商人利希慎是四邑人,铜锣湾也有以四邑地名命名的“恩平道”、“新会道”,可见四邑人跟香港岛北部的渊源,因此推测四邑片对早期香港粤语应产生一定的影响。

铜锣湾恩平道 除粤语外,香港原居民的语言,也有客家话。刘镇发(2001)在《香港客粤方言比较研究》一书指出,从香港地名所见,有些命名显然来自客家话,而不是粤语,例如“赤柱”用“赤”而不用“红”,“ 苏屋”、“ 李郑屋”用“屋”而不用“村”。表示红色的“赤”、表示村的“屋”, 都不属于粤语词汇。 虽然围头话和广州话都是粤语,但并不相同;四邑粤语跟广州话属于不同的方言片;客家话有别于粤语,属于另一种汉语方言。这些广州话以外的汉语方言,都对香港产生一定的影响,形成香港多元化的语言现象。 粤语的语法特点 跟普通话比较,粤语语法有不少值得注意之处。不光是语言学者非常重视的研究课题,作为语言比较的重点,也是一般语言使用者感到饶有趣味的现象。 附加在动词之后的成分,根据语法学的分析,可以称为“后缀”。普通话的动词后缀,只有“了、过、着”,如“吃了饭”的“了”、“ 吃过饭”的“过”、“ 吃着饭”的“着”。这三个后缀,表达的意义,都跟“体”(即某种时间概念)有关。以香港粤语为例,粤语动词后缀数量比普通话丰富得多。 除了可以跟普通话“了、过、着”直接对应的“咗、过、住”外,如“食咗饭、食过饭、食住饭”,还有不少普通话找不到的动词后缀,形成如“食落饭、食定饭、食紧饭、食吓饭、食得饭、食翻饭、食埋饭、食晒饭”等例子。按照意义的划分,包括体、事件、程度、变化、量化、情态这六类意义,衍生出四十多个粤语动词后缀(邓思颖 2015),如上述提及“食咗饭”的“咗”(zo2)表达了体、“食翻饭”的“翻”(faan1)表达了事件、“食两食就唔食”的“两”(loeng5)表达了程度、“食到好攰”的“到”(dou3)表达了变化、“食晒饭”的“晒”(saai3)表达了量化、“食得饭”的“得”(dak1)表达了情态。

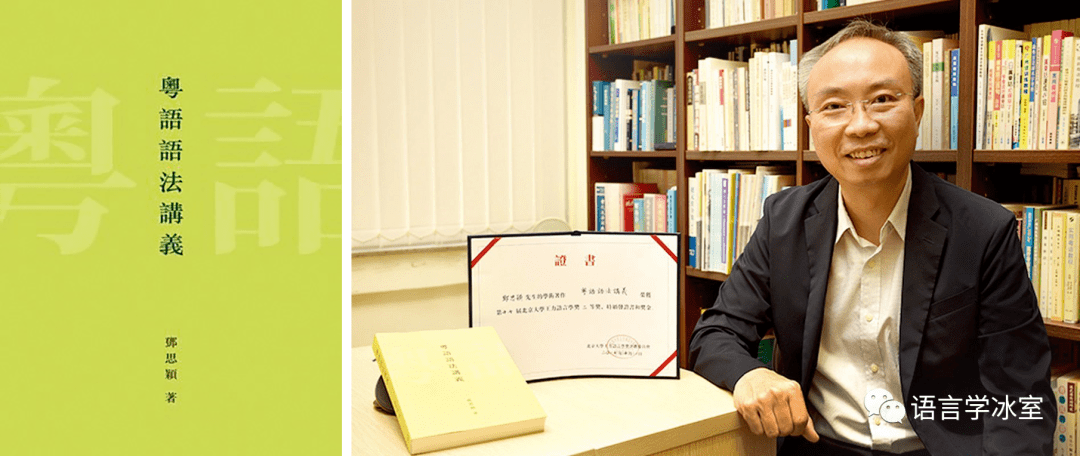

邓思颖教授的著作《粤语语法讲义》于2017年荣获第十七届北京大学王力语言学奖二等奖。这是内地语言学界的权威奖项,也是首度有香港学者获此殊荣。(Photo by ISO Staff) 粤语动词后缀除了数量丰富外,还有一些特殊的要求,跟完句现象有关。所谓完句现象,即组成句子的基本成分都好像齐全,但仍然不能独立自主地使用。对母语者而言,句子有尚未完备的感觉。粤语动词后缀以不同方式符合完句条件,呈现不同的完句现象。根据完句现象,粤语动词后缀可以划分为三大类(邓思颖 2018b):第一类句子完整,不必再增加任何成分,如“佢吓亲我”(他把我吓了);第二类需作适当的补充,如光说“?佢食定面”(他提早吃了面),显得有点不太自然;第三类不能单独说,如“*佢唱极”(他怎么唱都……)。3为了符合完句条件, 每个谓语都需要被满足, 如通过约束关系或补充关系来实现。在这个分析基础上, 叶家辉(2019)进一步发挥,通过粤语动词后缀“吓”(haa2)和“亲”(can1)的完句现象,仔细讨论约束关系。粤语的动词后缀,不仅数量丰富,也表达了微妙复杂的意义,无论在语法学还是语义学方面,粤语动词后缀都是一个很值得研究的课题。 除了动词后缀丰富外,粤语的句末助词也非常发达,成为粤语语法研究另一个令人注意的现象。所谓句末助词,是位于句子末尾的虚词,又称为“语气词”或“语气助词”。普通话虽然有句末助词,但为数不多,常见的句末助词只有“了、来着、呢、吧、吗、啊”等,如“吃饭了”的“了”、“ 吃饭吧”的“吧”、“ 吃饭啊”的“啊”等。4 相对而言,粤语的句末助词非常丰富。以香港粤语为例,普通话这几个句末助词,大致上都有对应的说法,如“吃饭了”可说成“食饭喇”、“ 吃什么呢”可说成“食乜嘢呢”。不过,粤语还有不少句末助词,是普通话所缺少的。粤语句末助词的数目超过四十个,意义上可以划分为事件、时间、焦点、情态、疑问、祈使、感情七类(邓思颖 2015)。 句末助词跟小句搭配,小句的基本词汇意义不变,但句末助词所附加的意义,却相当微妙, 如小句同样是“食饭”,基本的词汇意义就是“吃饭”的意思,加上不同的句末助词,如“食饭啩”和“食饭罢啦”的意义就不同,前者的“啩”(gwaa3)表达了揣测的情态意义,是说话人的主观判断,而后者的“罢啦”(baa2laa1)表达了提议的祈使意义,是说话人的劝告。通过运用不同的句末助词,形成变化多端的搭配,表达微妙多变的意义,是粤语语法的一大特点。 粤语句末助词不仅数量丰富引起注意,有些用例,甚至可以通过声调变化,表达不同的意义。如读作阴平声的“啦”(laa1)、阴去声的“喇”(laa3)、阳平声的“嗱”(laa4),意义就不一样。表示请求,可以说“食饭啦”;提醒听话者,可以说“食饭喇”;表示疑惑、质疑,可以说“食饭嗱”,成为疑问句。这种声调上的变化,也可见于其他句末助词,如“食一碗咋”的“咋”(zaa3)有提醒作用,而“食一碗喳”的“喳”(zaa4),就表示了疑惑、质疑。张凌、邓思颖(2016)更论证了 “食饭哦嗬”的“嗬”(ho2),并非普通的阴上声,而是一个上升的语调。这个上升语调,也表达一定的语义,甚至可以分析为一个超音段成分的句末助词。把语调分析为句末助词,并非不可能。粤语表示疑问的上升语调,跟疑问类句末助词呈现互补分布的现象(邓思颖 2006),语法上的互排性,间接证明了语调的语法地位;Wakefield(2010)论证粤语某些句末助词跟英语的语调有相同的地位;Zhang(2014)进行实验语音学的研究,认为粤语具有超音段成分的句末助词;祁美莹(2019)利用粤语的升降句调,探讨语调和句末助词的语法关系;刘择明(2019)详细分析粤语句末助词“啊”和语调的关系;Tang(2020)进一步论证“嗬”的上升语调应占有一个句法位置,处于句法结构的最高层。 利用粤语句末助词的现象,我们可以探索语法和音韵的关系,也就是学界所讲的“接口研究”(interface study),突破以往语法学研究的盲点,对语言现象有更深入的了解。从接口研究的角度思考,我们会感到好奇:为什么粤语像“喇、咋”等类的句末助词,能通过声调变化而表示不同的意义?声调,如阴平声、阳平声,有什么语法作用?粤语的语调怎样跟句末助词结合在一起?这些问题,都是目前粤语语法学研究者关心的问题,是学界有待深入探讨的现象,也是普通话语法没有的现象。粤语句末助词研究,既可弥补汉语语法研究的不足,又能增加我们对汉语的认识。 香港中文与全球华语 从社会语言学的角度来说,汉语研究应放眼于全世界的华人群体。以宏观角度研究当前整体的面貌,不仅有助认识汉语的特点,甚至可以帮助我们对语言的本质有更深刻的理解。全球华语研究,就是从这个宏观的角度出发,探讨全世界华人所听所说的汉语、华语,所读所写的中文、华文,就是“从全球性的视角,展开华语的语言规划与语言战略等问题的研究”(周清海 2017: 64)。换句话说,全球华语研究是放眼全球华人社区,而不局限于某地某种语体的研究。 全球华语绝对不是铁板一块,而是由不同的变体组成。我们可以通过时代、地域、方言、语体四项参数,窥探全球华语的变体,了解全球华语的整体面貌(邓思颖 2018a)。全球华语是各个变体的集合体,由变体组成全球华语大家庭的一份子。通过参数异同的分析,探究变体的沿革与接触关系,加深对全球华语的认识。以历时与共时、境内外与国内外、共同语与方言、口语体与书面体这四组因素,作为分类标准,对全球华语的语言面貌作系统性的描述和分析,有助推进全球华语研究的工作。 香港中文,又称“港式中文”,可理解为“以标准中文为主体,带有部分文言色彩,并且深受粤语和英语的影响,在词汇系统、词义理解、结构组合、句式特点以及语言运用等方面跟标准中文有所不同,主要在香港地区普遍使用的汉语书面语”(石定栩、邵敬敏、朱志瑜 2006: 6)。香港中文不仅在香港普遍使用,也对全球华语有一定的影响,应视为全球华语的一份子。 以全球华语四项参数来分析(邓思颖 2018a),香港中文应该定位为通用于现代香港社区的书面语;至于普通话,则应定位为通用于现代中国境内的口语。两者的差别,主要在于流通的地域,前者是香港社区,后者是中国境内。另一个差别是语体不同,前者是书面语,后者是口语。至于“标准中文”是什么?根据石定栩、邵敬敏、朱志瑜(2006: 3)的理解,“把‘普通话’解释为标准汉语的口语,至于汉语书面语,则称其为‘标准中文’,两者合起来就是‘标准汉语’”。一个狭义的理解,就是把“标准中文”的使用范围局限于中国境内。用全球华语四项参数来分析,“标准中文”就是通用于现代中国境内的书面语。 近年学者提出大华语理论,这是全球华语研究的一个重要发展。大华语是“以普通话 /国语为基础的全世界华人的共同语”(李宇明 2016),特指“除了地区方言之外的海内外汉语”(李宇明 2017: 3)。虽然大华语以普通话作为基础,但却是一种可以有“一定弹性”、“一定宽容度”的全球华人共同语(陆俭明 2017)。按照全球华语四项参数分析,大华语应定位为通用于现代全世界华人社区的口语和书面语,而“全世界华人社区”应包括境内境外、国内海外的华人社区。 基于大华语理论的考虑,我们有必要把普通话、“标准中文”、大华语区分开来。普通话和“标准中文”可以作为大华语的基础,但不等同大华语。最主要的区别,就是流通的地域,普通话和“标准中文”流通于中国境内,而大华语则流通于全世界。考虑到地域因素,香港中文既不是“标准中文”,也并非大华语。 在词汇方面,石定栩、邵敬敏、朱志瑜(2006)列举香港中文的例子,大多数都跟粤语有关, 尤其是同形异义的例子,如“认真当黑”的“认真”(确实)、“没有加人工”的“人工”(工资)等,都是粤语的词汇。这些进入书面语的粤语词汇,形成香港中文的特点。 除了受粤语影响的词汇外,香港中文还有一些用语,既跟粤语无关,也有别于普通话和“标准中文”,但逐渐影响全球华语,有成为大华语一份子的可能。比如说,“初步点算损失一星期营业金额”的“点算”(《明报》新闻网2020年8月17日),表示清点计算的意思,是香港中文常见的用例(邓思颖 2018a)。“点算”一词,不是粤语词汇,没有收录于粤语词典,也不是普通话词汇,不见于《现代汉语词典(第七版)》、《国语辞典》等重要辞书。搜寻“北京大学中国语言学研究中心现代汉语语料库”(简称“CCL现代汉语语料库”),一共有九个例子。这九个例子,都跟粤港澳地区有关,或来自香港的新闻报道,或来自澳门的新闻报道。检索“北京语言大学语料库中心语料库”(简称“BCC语料库”),1945年至2015年七十年间的《人民日报》语料,只有四例;首例见于2001年,关于香港选举的报导。至于台湾的报章,也有“点算”的用例,大多数是转载香港新闻,少数属于当地新闻,或文学创作。通过“中文词汇特性速描系统”检索“点算”一词的用例,中国大陆有24个、台湾有159个、新加坡有41个。以一个收录十四亿词的语料库来说,虽然这两百多个“点算”的用例不算什么,但也可间接说明“点算”在台湾、新加坡的使用,似乎有普及的趋势。我们尝试寻找美加、欧洲的华文报章,也得到一些“点算”的用例。

伦敦唐人街一角 (笔者摄于2019年) 表示清点计算意义的“点算”,在二十世纪中前期也有不少用例。这种用法,仍然保留在香港中文里。香港成为“点算”流通使用之地,估计跟当时社会某些活动有关(如选举、捐款等)。“点算”用于某些社会阶层、团体,在香港特定的社会背景下保留并发展起来(邓思颖 2018a)。至今“点算”逐步扩散,不仅成为香港中文较为通用的词汇,甚至影响其他华语地区。虽然此词在不同地域,仍然处于不平衡的发展状态,但有扩大的趋势。可以预测“点算”一词,将来在全球华人社会也许有更大的影响力,应有条件成为全球华语通用的词汇,进入大华语的词库里。 语言现象并非铁板一块,一成不变。某些语言现象,昔日是标准,通行全国;经历时代变迁,今天却只保留在方言或地区中文,囿于一隅;但将来说不定又可能扩大影响力,遍及全球华人社会,成为大华语一员。变动不居,推陈出新,是语言有趣之处,也是语言研究吸引之处。 注释 1 筹办首届“国际粤方言研讨会”的李行德教授和徐云扬教授在2010年7月用电邮与本人讨论,建议把“国际粤方言研讨会”英语名称简化为“International Conference on Yue Dialects”,并获香港语言学学会采纳,一直沿用至今。 2 本文采用香港语言学学会制订的“粤语拼音方案”作为粤语音标。 3 例句的问号“ ?”表示语感稍逊,星号“*”表示不能接受、不合语法。 4 普通话有两个“了”,一个是动词之后的“了”,如“吃了饭”的“了”,属于动词后缀;另一个是句末助词,如“吃饭了” 的“了”。为了方便讨论,文献一般把前者称为“了 1”,后者称为“了 2”。 参考文献 邓思颖 2006〈粤语疑问句末“先”字的句法特点〉,《中国语文》第3期,页225–232。 2015《粤语语法讲义》,香港:商务印书馆。 2018a〈全球华语词汇研究的参数分析── 以“点算”为例〉,《汉语学报》第4期,页2–10。 2018b〈粤语动词后缀与完句问题〉,收录于何大安、姚玉敏、孙景涛、陈忠敏、张洪年编:《汉语与汉藏语前沿研究:丁邦新先生八秩寿庆论文集》,北京:社会科学文献出版社,页686–696。 高华年 1980《广州方言研究》,香港:商务印书馆。 郭必之 2019《语言接触视角下的南宁粤语语法》,北京:中华书局。 李新魁等 1995《广州方言研究》,广州:广东人民出版社。 李宇明 2016〈华人智慧 华人情怀──序《全球华语大词典》〉,《全球华语大词典》,北京:商务印书馆。 2017〈大华语:全球华人的共同语〉,《语言文字应用》第1期,页2–13。 林华勇 2014《廉江粤语语法研究》,北京:北京大学出版社。 刘镇发 2001《香港客粤方言比较研究》,广州:暨南大学出版社。 刘择明 2019〈从粤语句末助词“啊”看句子的边缘结构〉,香港中文大学哲学博士论文。 刘择明、邓思颖 2020〈香港地名“湾”的特殊读法〉,《中国语文通讯》第99卷第1期,页105–116。 陆俭明 2017〈“华语”的标准:弹性和宽容〉,《语言战略研究》第1期,页1。 祁美莹 2019〈粤语升降句调研究〉,香港中文大学哲学硕士论文。 饶秉才、欧阳觉亚、周无忌 1981《广州话方言词典》,香港:商务印书馆。 石定栩、邵敬敏、朱志瑜 2006《港式中文与标准中文的比较》,香港:香港教育图书公司。 吴开斌 1997《香港话词典》,广州:花城出版社。 杨明新 1999《简明粤英词典》,广州:广东高等教育出版社。 叶家辉 2019〈粤语动词后缀的完句问题〉,香港中文大学哲学硕士论文。 袁家骅等 1960《汉语方言概要》,北京:文字改革出版社。 詹伯慧主编 2002《广东粤方言概要》,广州:暨南大学出版社。 张洪年 1972《香港粤语语法的研究》,香港:香港中文大学。 张凌、邓思颖 2016〈香港粤语句末助词声调与句调关系的初探〉,《韵律研究》第一辑,页113–127。 郑定欧 1997《香港粤语词典》,南京:江苏教育出版社。 周清海 2017〈“大华语”与语言研究〉,《汉语学报》第2期,页61–66。 Kwan, Choi Wah(关彩华)et al. 1991 English-Cantonese Dictionary: Cantonese in Yale Romanization . Hong Kong: New Asia-Yale-in-China Chinese Language Centre, The Chinese University of Hong Kong. Tang, Sze-Wing(邓思颖) 2020 Cartographic syntax of performative projections: evidence from Cantonese. Journal of East Asian Linguistics 29, 1–30. Wakefield, John C 2010 The English equivalents of Cantonese sentence-final particles: a contrastive analysis. Doctoral dissertation, The Hong Kong Polytechnic University. Yue-Hashimoto, Anne Oi-Kan(余霭芹) 1972 Studies in Yue Dialects 1: Phonology of Cantonese . Cambridge: Cambridge University Press. Zhang, Ling(张凌) 2014 Segmentless sentence-final particles in Cantonese: an experimental study. Studies in Chinese Linguistics 35.2, 47–60.返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】