| 这些毒品“伪装者”,你认识吗? | 您所在的位置:网站首页 › 第一代第二代毒品与新型毒品的不同之处 › 这些毒品“伪装者”,你认识吗? |

这些毒品“伪装者”,你认识吗?

|

方寸“邮票”居然是毒品 “派对小树枝”危害性不亚于海洛因 “上头电子烟” 含最新被列管的合成大麻素 新型毒品

“新型毒品披着各类外衣和伪装,我们只有第一时间识毒才能防毒。”近日,在杨浦区检察院“携手共筑禁毒防线”禁毒宣传活动的现场,上海市公安局缉毒处警官徐天拯为大学生和物流寄递公司员工带来了一场禁毒宣传教育讲座,耐心细致地向大家普及了第三代毒品的概念、种类、危害和预防等知识。 “新型毒品拥有各种新奇、时尚的名字,化身各种小零食。身处社会网络中,我们不能侥幸地认为自己不会与毒品产生交集,尤其年轻人通过互联网‘触毒’的风险不小。”徐警官说。 “聪明药”幻化“奇妙旅程” 2015年以来,检察机关办理的毒品犯罪案件数量呈现逐年下降态势,禁毒工作的成效显现,但毒品犯罪案件总数仍十分巨大。特别是受全球毒品形势影响,制贩、滥用新型合成毒品、新精神活性物质案件增长迅速,一些娱乐场所和特定群体滥用情况突出,社会危害性大。 “聪明药”“神仙水”“邮票”等各种新型毒品形态各异,极具伪装性、隐蔽性和迷惑性,容易被一些不法分子利用,迎合年轻人好奇、追求刺激、群体化的特点,极易对年轻人产生引诱和危害。 今年,杨浦区检察院在办案过程中发现在校学生跨境购买新型毒品的情况。就读于某高校的张某临近毕业考研失利后,精神萎靡不振,对未来迷茫彷徨,经朋友推荐,在网上代购了“聪明药”。“聪明药”其实是莫达非尼等药品,是一种觉醒促进剂,因为有提高专注度的功效,在学生、压力大的职场年轻人中悄悄蔓延。

在我国,莫达非尼被列入第一类精神药品管控,有着极其严格的渠道管控,但在网络上,不少进口莫达非尼以各种方式流向特定人群。“我在淘宝找印度代购买的,有同学说效果好,有助提升专注力,所以我想应该是安全的。”张某说。 第一次服药后,张某大脑中幻化出一场“奇妙旅程”。“吞下药粒半个小时,一股从未有过的狂喜和愉悦涌上心头,连房子都变得金碧辉煌。”这种内心的澎湃一度让张某十分沉迷。 但同时,他也能明显感受到身体在透支。当药效一过,他的情绪就跌入深渊,整个人非常烦躁。比如饭吃到一半,听见不开心的话,就把碗摔出去了,他觉得自己完全变了一个人。他当时还不知道,自己一只脚已经踏入了厄运的泥潭。 大约服用2个月的莫达非尼后,张某发现每天1颗完全满足不了他,初服药时那种内心的快感再也找不回来。他不得不加大服用计量,不得不继续网络代购,陷入泥沼不可自拔…… 留学生“混圈子”沾染新型毒品 “新型毒品吸食人员虽然来自不同的阶层、从事不同的行业,但年轻、有固定的交友圈子是他们的共同特点,多为18至35岁、其中不乏高学历、高收入人群。”杨浦区检察院第二检察部检察官龚雯蓉在办理该类案件过程中梳理发现,亚文化盛行,追求新潮时尚和精神刺激是他们的典型特征。

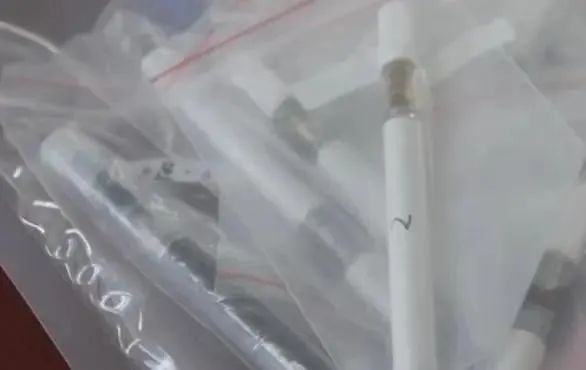

除国内青年学生群体外,在当前我国出国留学人数逐年增长的大背景下,由于一些国家毒品管制较为宽松,甚至一些国家和地区将一部分毒品进行合法化销售,个别留学生在国外“混圈子”过程中,跟风沾染新型毒品,而后沦陷。 今年2月,留美的朱某因为疫情匆忙回国后,百无聊赖,便通过网络平台找海外校友代购“大麻烟油”。拿到货后,便邀请几个有共同留学背景的朋友在家吸食。“在美国的时候,学习压力很大,有一段时间我精神状态很差,在朋友的怂恿下,就尝了一口,回来后几个朋友都想念那个味道,我就找朋友买了‘电子烟’。” 滥用后果很严重 新精神活性物质的使用对象大都是年轻人,这与年轻人追求新潮时尚、追求更前卫的生活方式有关,因为新精神活性物质花样繁多、作用效果佳,且可根据不同人的需求而量身定做的特点正好迎合了年轻人的这一心态。 通常我们将鸦片等传统毒品称为第一代毒品,将冰毒、麻古等合成毒品称为第二代毒品。第三代毒品则指的是新精神活性物质,是不法分子为逃避打击而对管制毒品进行化学结构修饰所得到的毒品类似物,具有与管制毒品相似或更强的兴奋、致幻、麻醉等效果。

新精神活性物质滥用的社会危害性十分严重。一方面是对身体造成不可逆的伤害,例如吸食芬太尼类新精神活性物质的副作用是瘙痒、恶心、呼吸抑制,由于此类物质药效较强,微量摄入即可对人体造成伤害乃至危及生命,美国已出现上万起滥用芬太尼类物质致死案例。 另一方面,这类物质还会产生衍生犯罪,由于其具有强烈的兴奋和致幻作用,吸食后会引起偏执、焦虑、恐慌、被害妄想等反应,由此诱发的恶性暴力犯罪屡有发生,例如,2012年美国迈阿密州“啃脸”事件即一吸食卡西酮类物质人员所为。 而如果将具有催眠作用的三唑仑以及咪达唑仑混合使用会致使被使用对象长达6至8个小时昏迷,没有意识和记忆,吸食者如果被性侵可能造成身心的二次创伤。 合成大麻素不能“逍遥法外” 2013年,在联合国禁毒署的《世界毒品报告》中,首次将“没有被联合国国际公约管制,但存在滥用可能,并会对公众健康造成危害的单一物质或混合物质”定义为“新精神活性物质”。随后联合国禁毒署认为这类物质将成为全球范围流行的第三代毒品。 2015年10月1日,国家禁毒办将116例新精神活性物质产品纳入列管范畴,意味着我国正式将这些新精神活性物质定义为毒品。 为加强对新精神活性物质的滥用管制,我国连续三年开展打击新精神活性物质专项行动。

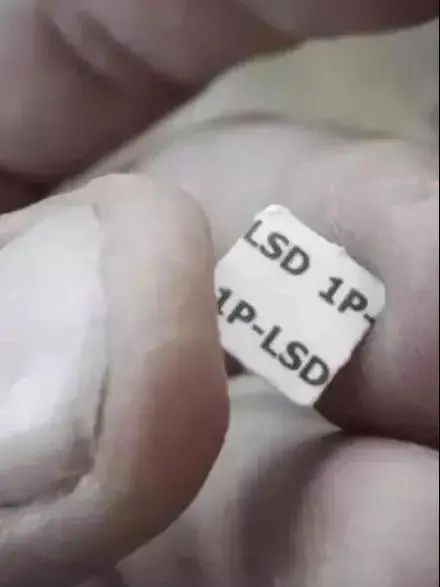

今年5月,据国家禁毒委员会办公室通报,将整类合成大麻素类物质和氟胺酮等18种新精神活性物质列为毒品进行管制,并于7月1日起施行。至此我国已列管188种新精神活性物质和整类芬太尼、整类合成大麻素物质,中国也成为了全球第一个整类列管合成大麻素类物质的国家。也就是说,朱某向海外代购含合成大麻素的“上头烟油”后,邀请朋友一起吸食这一案件,如果发生在7月1日以后,那么她的行为将涉及刑事犯罪。 在金钱驱动下,仍然有人将最近实施的管制条例置若罔闻。7月20日,吕某就抱着侥幸心理,通过微信售卖了两套“上头烟油”。这是最新管制条例实施以来,杨浦区检察院办理的首例贩卖合成大麻素烟油案件。日前,吕某被依法提起公诉。 网络社群里的“邮票”交易 尽管这类物质在国内管控极其严格,例如大学生张某代购的莫达非尼等被列管的一类精神药品,在医院需要有资质的医生开具“红处方”才能获得,但是这并不能阻挡“走私药”在社群大肆贩卖的步伐。 为了卖得更好,网络社群里的卖药者既是销售员也是“医生”。一会儿为新入群的成员“洗脑”,给大家介绍不同药品的特点、功效,一会儿又帮有需要的群成员调整药量、讲解注意事项。 20岁不到却自感抑郁难捱的卢某某在网上搜索关于治疗抑郁症的相关药物信息时,在某知识类社交媒体上浏览了一篇详细介绍“LSD”的文章。 “LSD”(麦角酰二乙胺),是一种致幻剂,这种外型像“邮票”的纸片属于口含式毒品,可通过唾液将其中的毒品分解吸收,微量吸食会使人心跳加速、血压升高,产生急性精神分裂和强烈幻觉。

当时,卢某某为该文点了赞。随后,就有人在该社交媒体上私信了他,问他是否需要“LSD”,并留给他一个境外网络聊天软件账号。卢某某注册该平台账号,添加对方后,就被拉进一个名为“亚洲药物讨论区”的群,“群主”不定期将售卖的毒品信息发到群里,包括该毒品的照片(样子)、名称、属性(是否被列管)、类型(产地)、发货情况(国内或国外发货)、价格等。 看到群里售卖“LSD”的信息,卢某某用比特币购买了5张“LSD”。第一次交易成功后,“群主”又将卢某某拉进了另一个名为“尊贵会员专用区”,这个私密群里分享吸毒感受,还有教大家如何躲避侦查等“进阶”话题。 “互联网+邮寄”成“帮凶” 第二次购买后,卢某某照常收到“群主”发来的消息:货到了。去取件时,卢某某发现民警久候多时,民警当着他的面拆开了那个邮包,里面有一本黑色笔记本,民警从笔记本封皮内找到了一张长条形红色纸张。这张长纸片正是卢某某满心期待的“邮票”。 互联网与物流业的快速发展使新精神活性物质的购买、销售和寄递变得更加通畅迅捷,却为毒品查禁带来了挑战。 虚拟互联网世界增强了毒品交易主体的隐蔽性,交易双方可以在自始至终不知道对方确切身份的情况下,完成交易前的联系以及交易信息的传递等活动。 此外,互联网金融的发展,更使得毒资转移过程隐蔽性变强,手机转账、虚拟币支付方便迅捷、风险小且支付安全。互联网极易成为毒品犯罪分子躲避侦查和法律制裁的“避风港”,亟需加强监管。 善于“伪装”的新型毒品,外观和普通零食、饮料、物品并无差别,在物流安检环节辨识这些非法物质日益困难,即使快递人员进行初步查验也无法准确辨别寄送物品的性质,所以极易搭乘快递物流的 “顺风车”进入四通八达的物流网之中,进行跨地区、跨国界贩运、走私毒品。

《2020中国毒品形势报告》也显示,“互联网+物流寄递”贩毒活动增多,网络贩毒手段多样,采用数字货币支付毒资,使用邮寄、同城快递等方式或小众物流快递公司运送毒品,中途变更收货地址,交易两头不见人,加大了发现、查处、取证难度。 既是践行者也是宣传员 杨浦区检察院梳理今年上半年办理的涉新型毒品犯罪案件,几乎都是通过物流、快递等形式递送毒品。针对快递藏“毒”案件暴露出的监管问题,区检察院就如何加强寄递行业推进禁毒监督管理工作向多家物流公司制发检察建议,以期推动“收寄验视、实名收寄、过机安检”三项制度落实和智能快递柜管理,从源头上防止毒品在寄递渠道流通。 检察建议发出后,各物流公司迅速开展专项整治活动。一次反馈过程中,一线工作人员与检察官交流时提及,新型毒品隐蔽性强,未经专业培训的他们在快递初检时很难发现新型毒品这一现实问题。为切实加强快递寄出端查验监管能力,杨浦区检察院便邀请长期从事禁毒工作的徐天拯警官为物流寄递公司工作人员和大学生代表开展禁毒宣讲。

活动中,如何识别新型毒品成为热门话题。“今天掌握了一些新型毒品的基础知识,以后我会留心经手的每一个快递。”某快递公司员工表示。 “自觉远离毒品、拒绝毒品……我们不仅是禁毒的践行者,也是参与禁毒斗争的宣传员!”活动最后,大学生代表宣读了禁毒倡议书。新一代青年人成长在网络迅速发展的科技时代,熟悉网络语言、具有快速学习掌握新事物的本领,同时绝大多数年轻人也能明辨是非,敢于追求正义。多方联动,携手禁毒,营造全民禁毒意识,定能筑起一道坚固的禁毒防线。 原标题:《这些毒品“伪装者”,你认识吗?》 |

【本文地址】