| 秦汉艺术,中国艺术的繁荣和发展 | 您所在的位置:网站首页 › 秦汉时期的陶器代表 › 秦汉艺术,中国艺术的繁荣和发展 |

秦汉艺术,中国艺术的繁荣和发展

|

▲玉天马,汉,高4.2cm,长7.8cm,宽2.6cm,现藏于北京故宫博物院 秦汉文化在战国百家争鸣、学术繁荣的基础上进一步提炼和综合,形成了西汉初年的黄老学说、西汉中期的新儒家学说,东汉时期在神仙家、道家学说的基础上又产生了道教,佛教也从中亚传入中国。四方交融,雍容为大,蓬勃的时代、新鲜的思想刺激着秦汉时期的艺术家,他们为秦汉帝国雄伟而繁荣的气象所陶醉,大多怀着一种未曾有过的喜悦、激动和自豪的心情运用不同的手段予以描述、予以表现。或通过夯土、砖瓦;或通过雕刻、拿捏;或使用节奏、曲调;或通过动作、技巧;或用线条、色彩;或用造型、装饰,共同抒发出艺术创作者的精神体验,表现出时代的风貌,这些表现时代精神的特殊手段就是艺术的形式。秦汉艺术也正是从这一时代的绘画、雕塑、书法篆刻、音乐舞蹈、杂技、建筑、工艺等方面得以充分体现。 秦汉时期,是中国古代文化艺术大发展的时期。这一发展是对先秦文化艺术成就的总结和升华,又为此后二千多年的封建文化的发展奠定了基础。决定这一发展的主要因素有两个:一是以地主土地所有制为基础的封建经济的发展,二是封建国家长期统一和社会比较稳定。

▲辟邪盖三熊足石砚,汉,通高14cm,直径14.6cm,现藏于北京故宫博物院 秦代阿房宫的建筑,骊山陵寝之经营,十二金人的铸造,投入了巨大的劳力和财力,永垂史册。汉代四百年中,长安和洛阳两都的经营,长乐、未央二宫、上林苑、柏梁台以及七十余座离宫的建筑,一般贵族富豪的宫室、舆马、衣服、器用、丧祭、饮食、声色、玩好的追逐,共同造成了美术发展的社会条件。宫殿厅堂多有壁画,服饰器物都加彩绘、雕饰。官僚豪强的墓葬,也有种种装饰和殉葬品,至今遗存的美术品,多属于这一类。 汉代官僚的坟墓,地面上有高大的封土,前有享祠、石兽、石阙、石碑。坟墓里面,修造木椁、石构的或砖构的墓室,其中或彩绘壁画,或雕刻作为装饰,并陪葬有各种陶质明器及若干生前所用的珍贵的用器,如玉、铜、漆等各种工艺品。这一切就成为我们研究汉代美术史的重要研究对象,它们和文字记载相印证,提供了丰富的知识。

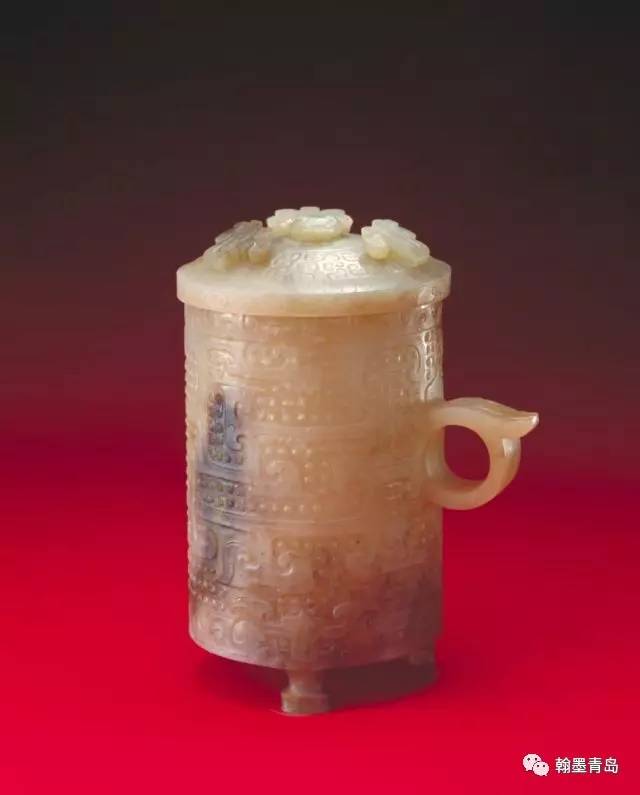

▲玉夔凤纹樽,汉,高12.3cn,口径6.9cm,足径6.8cm, 现藏于北京故宫博物院 汉代美术的发展,也反映了在当时世界上汉帝国作为文化中心的事实。汉代的美术品在广大辽远的地区被发现。汉代铜镜发现于欧洲顿河流域,并且成为日本古代铜镜的范本。西伯利亚南部贝加尔湖附近,蒙古诺音乌拉地方,和朝鲜的平壤附近和越南北部,都曾发现有汉代器物出土的遗址。在我国广大的土地上,南至广东、云南,北至内蒙古和东北,都曾发现数量众多的汉朝的墓葬。 秦汉绘画 在艺术上,最能自由描摹万象,直接而简练地表现艺术家的精神和幻想并容易激起人们强烈的审美欲的当属绘画。 中国从秦朝建立经西汉,至东汉灭亡这一时期的绘画艺术,在战国绘画发展的基础上,随着封建社会的日益巩固和上升,社会经济趋于繁荣和发展,而展现出新的面貌,更加重视绘画的政治功能和伦理教化作用。它将战国时期地域不同的绘画风格融合起来,形成雄厚博大、昂然向上的总的统一的时代风格。

▲玉夔龙蚕纹璧,汉,直径25.5cm,孔径6.7cm,厚0.6cm, 现藏于北京故宫博物院 秦汉时期,是中国统一的多民族封建国家的建立与巩固时期,也是中国民族艺术风格确立与发展的极为重要的时期。公元前221年,秦始皇统一中国后在政治、文化、经济领域的一系列改革使得社会产生了巨大的变化。为了宣扬功业,显示王权而进行的艺术活动,在事实上促进了绘画的发展。西汉统治者也同样重视可以为其政治宣传和道德说教服务的绘画,在西汉的武帝、昭帝、宣帝时期,绘画变成了褒奖功臣的有效方式,宫殿壁画建树非凡。东汉的皇帝们同样为了巩固天下,控制人心,鼓吹"天人感应"论及"符瑞"说,祥瑞图像及标榜忠、孝、节、义的历史故事成为画家的普遍创作题材。汉代厚葬习俗,使得我们今天可以从陆续发现的壁画墓、画像石及画像砖墓中见到当时绘画的遗迹。秦汉时代艺术以其深沉雄大的气魄,在中国美术史上放射着夺目的光彩。 秦汉时代的绘画艺术,大致包括宫殿寺观壁画、墓室壁画、帛画等门类。 秦代的绘画,实物流传极为稀少。现在能够据以了解秦代绘画面 貌的遗物,仅是历年来从陕西临潼、凤翔等地出土的模印画像砖,咸阳秦宫遗址出土的壁画残片、刻纹画像砖、建筑瓦当纹样,以及在其他地区发现的少量工艺品上的装饰图案等。汉代历时4个多世纪,是我国传统美术特定的民族精神与形式风格基本确立并得到进一步发展巩固的重要时期。汉代统治者非常重视绘画艺术,毛延寿、樊育、陈敞、刘白等都是后世知名的御用画工。

▲壁画《乐舞百戏图》一九七一年出土于内蒙古和林格尔汉墓, 图绘于东汉晚期 1972至1974年间,湖南长沙马王堆两座汉墓以及山东临沂全雀山九号汉墓的几幅彩绘帛的相继出土,丰富了汉代绘画的实物资料,弥补了汉初绘画的空白,使人们对于西汉绘画的实际面貌有了清晰的认识。其中以马王堆一号墓彩绘画最为成熟,是迄今发现的我国最早的工笔重彩画珍品,勾线匀细有力,飞游腾跃,与后人总结的"高古游丝描"相符;设色以矿物颜料为主,厚重沉稳,鲜丽夺目而又谐调;构图以密托疏,采用规整、均衡的图案结构与写实形象相结合的手法,主体突出,上下连贯,丰富而又奇变动人。在马王堆三号墓,还有3件值得注意的帛画作品。其一是藏在漆奄之内的气功强身图解,人物单个排列,以显示各自的健身体态,形貌服饰各个不同。另两幅分别张挂在棺室东西壁上,其内容被认为是表现统治者的“耕祠”活动,有车马,仪仗之属,数以百计,可谓洋洋大观;构图上克服了先奏时期人物上下平列的手法,用俯视的角度来描绘车马仪仗行列的全貌,这是时下所见最早的记录现实生活的大型绘画作品。惜剥损较重,只能观其大略。

▲青龙纹瓦当,汉,直径18.5cm,现藏于北京故宫博物院 由于社会风俗习惯的改变,战国时期在绘画中占据主导地位的(从遗存物看)青铜器、漆器上的装饰性绘画,让位于纯绘画的宫殿壁画、地上建筑壁画、墓室壁画及与此相关的画像石、画像砖等。作为用于丧葬的丝织帛画继续流行,漆器上的绘画也得到进一步发展和提高。在对外交流中,不断吸收域外艺术的新因素。因此,秦汉绘画在题材内容和表现形式及技法方面,均较战国绘画有了巨大的丰富、提高和拓展,呈现出一派充满生机与活力的繁荣景象,为以后绘画艺术的发展奠定了坚实的基础,成为中国绘画史上的第一个发展高潮。 秦汉书法 秦汉时汉字的变迁最为剧烈,大篆经过省改而创造了小篆;隶书发展成熟;草书发展成章草;行书和楷书也在萌芽,书法家也随之大量产生。文字的变化和书法的成就,给以后书法产生了极为深远的影响。秦汉书法留存今天的墨迹有帛书、简牍书,还有壁画、陶瓶上的题字;其他实物资料有金属器铭文、石刻、砖瓦、漆器等遗文。

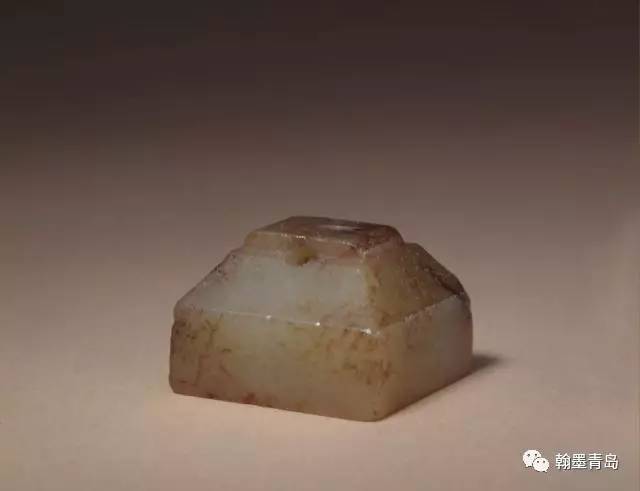

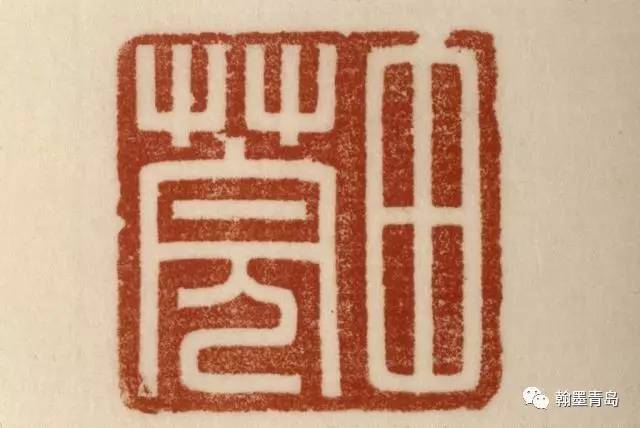

▲青玉鼻钮“田莞”印,汉,印面2.3×2.3cm,通高1.6cm, 现藏于北京故宫博物院 秦汉时期主要是小篆和隶书的天下。秦代李斯的小篆,笔画均匀,圆浑遒健,沉着舒展,蕴含着雄强浑厚之气。汉代隶书结体方正,具有充实、丰满和劲利之美。这些书法作品多存于刻石之上,在艺术上取得了令人瞩目的成就。 至东汉末年,书法已经脱离实用而成为人们创作和审美的对象,并且出现了为人们所崇敬的书法家和最早的书法理论著作。秦汉时代的书法以其风格多样的艺术实践和理论上的可贵探索,为后代书法艺术进入更为辉煌神圣的殿堂开启了大门。 秦汉陶器 秦汉时期陶器以泥质灰陶为主,还有少量的黑陶和红陶。一般采用泥条盘筑法轮制而成,器型园正规整。有的泥料很精细,有的则掺有细砂,由于陶土中氧化铁含量和烧成气氛的差异,颜色也就不同。以质地来分有硬陶和软陶。硬质陶为生活用具,软陶往往涂朱绘彩,装饰繁缛,为殉葬用的明器。 秦代陶器 说起秦代陶器,不得不浓墨重彩的介绍秦代兵马俑。

▲陶武士俑,秦,高187cm,宽72cm,出土于陕西省临潼, 现藏于北京故宫博物院 世人注目的是兵马俑,被誉为世界奇观。个个形体高大,和真人真马大小相似,形象生动而传神。整个军阵严整统一,气势磅礴,充分展现秦始皇当年“奋击百万”、“战车千乘”统一中国的雄伟壮观情景。由于陶俑体型高大,制作时,首先考虑如何能使它稳固地站立起来,于是陶工们想了两个办法:一是将腿部做成实心圆柱体,承受腿部以上躯体的重量,使之不易压塌;二是在俑的足下粘接一块足踏板,这样除了可以增加下部的重量,降低重心外,还可以使俑和地面的接触面增大,从而使陶捅的稳定性大大增加。秦兵马俑的烧成,是陶瓷工艺史上的空前壮举,它不仅反映了当时的文化艺术、科学技术和生产水平,而且为研究秦代烧陶技术和雕塑艺术提供了极其宝贵的实物资料。

▲陶武士俑,秦,高174cm,宽60cm,出土于陕西省临潼, 现藏于北京故宫博物院 1974年在陕西临潼县骊山脚下相继发现几个兵马俑坑,发掘出数以千计的陶俑。这些形体高大的陶人陶马以各种姿态组成一个雄伟的军阵。武士身着铠甲战袍,手持各种兵器,按照一定的队形,井然有序地排列,整个军阵威武雄壮、严整统一,展示出当年“北却匈奴,内平六国,带甲百万",兵强马壮,斗志昂扬的秦国军队的雄姿。令人惊叹的是,这些兵马俑,每一个都经过人工仔细地修饰,体高1.8米的武士俑,面目神态各异,各具自己的性格特征。整个军阵庄严威武、严阵以待的共性,通过每个战士不同的个性表现出来。仔细观察,陶俑的某些细部如发丝、盔甲上的铁板乳钉、皮带扣子,甚至人俑鞋底上麻线的针脚都表现得清清楚楚。阵中的陶马,与真马形体相似,膘肥体壮,耳小眼大,口裂较深,剪鬃缚尾,前肢挺立,后肢似弓,给人以蓄势欲动、急不可耐的强烈印象。

▲铜车马一号车,秦,出土于陕西临潼,现藏于秦始皇兵马俑博物馆

▲铜车马二号车,秦,出土于陕西临潼,现藏于秦始皇兵马俑博物馆 兵马俑全部加以彩绘装饰,因埋于地下时间长久,颜色大部分脱落,个别的保存了部分彩绘颜色,有黑、红、蓝、白、粉红等。色彩既艳丽又合谐。从制作方法说,秦俑的制作,是将头、躯干、腿等分别以模制法制成后粘接在一起。人俑的上身呈空心状,内壁隐约可见到工匠的指纹,腿部被制成实心圆柱体,以承受整个躯干的重量。此外,某些人俑、马俑的足下粘接一块足踏板,使俑与地面的接触面增大,增强陶俑的稳定性。

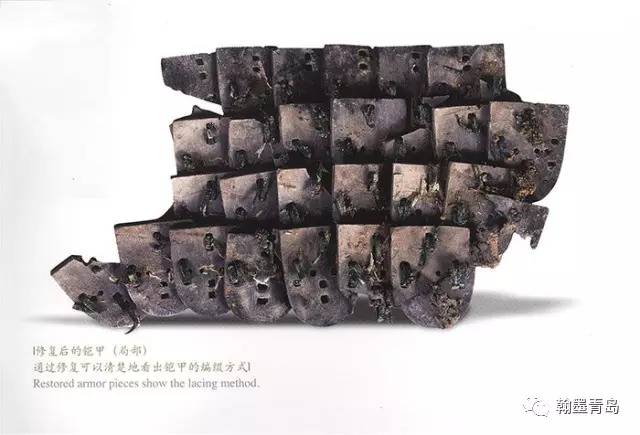

▲铠甲,秦,出土于陕西临潼,现藏于秦始皇兵马俑博物馆

▲陶马,秦,出土于陕西临潼,高173cm,长208cm, 现藏于北京故宫博物院 总之,秦代兵马俑写实性很强,人物形象的塑造简洁明快,对表现人物性格特征的关键’陛细节刻画入微,周密不苟,同时运用塑、捏、堆、刻、划等技法,将人物性格的造型特征,糅合于艺术形象之中。明快洗练,深沉雄大,这既是秦俑的特点,也是中华民族陶塑艺术的风格。 除兵马俑外,在秦始皇陵附近还发现几件跪坐俑,眉骨高耸,双目俯视,双唇紧闭,腰身直立,表情温顺而微带惶恐。这可能是秦国对人民实行高压统治的一种心态反映

▲跪姿陶俑,秦,出土于陕西临潼,现藏于秦始皇兵马俑博物馆 汉代陶器 汉代是陶瓷艺术发展的一个重要时期。汉代艺术陶数量之多、种类之丰富,超过了以往。西汉的陶塑继承了秦代艺术风格,深沉雄大。

▲彩绘陶方壶,汉,口边长11.5cm,足边长12.6cm,高39cm, 现藏于北京故宫博物院 从中国陶瓷发展史来说,两汉时期正值原始青瓷向成熟青瓷过渡的时期,至两晋时,原始瓷已基本遭淘汰而完成了历史性的转变。西周至汉早期制瓷业并无飞跃发展,恐与当时的社会背景有关:王公贵族风行使用精细的金银器或青铜制品,而一般劳苦大众则多用竹木器或陶器。到了汉代瓷业有很大的发展,当时东南一带窑场密布,陶车拉胚成型替代了泥条盘筑法,使瓷胚制做更加精细。釉料也有了大的改进,釉层明显加厚,光泽强,玻化好,胎釉结合紧密。经对浙江出土汉代瓷器标本的科学测试分析表明,当时瓷器胎体致密,透光性强,已呈完全烧结状态,显气孔及吸水率较原始瓷明显下降,抗弯曲强度已达710千克每平方厘米,接近或相当于现代瓷器的标准。现藏于浙江省上虞县文管所的一件东汉越窑青釉四系罐,直口、短颈、溜肩、鼓腹、平底,胎质灰白细腻,釉色青绿泽润,胎釉结合致密,已完全看不到任何原始青瓷的特征

▲黄褐色龙虎纹陶鼎,汉,通高16.8厘米,口径12.5厘米, 现藏于中国国家博物馆 西汉时较有特色的独立俑 ,还有陕西咸阳杨家湾汉墓出土的彩绘指挥俑。这个俑像头扎围巾,下垂红色飘带,身穿红白相间的战袍,外披黑色甲衣,腰间系带,足蹬高筒靴。此俑以简洁、洗练的手法,鲜明的色彩,突出了指挥者的神气,十分动人。不过汉代最有特色的独立俑也许要数东汉时的说唱俑。四川成都出土的说唱俑,所塑的说书艺人眉飞色舞,五官舒展,上身袒露,鼓腹挺胸;左臂抱一鼓,右臂握棒指向前方;右足蜷曲,左足前伸。正如汉代傅毅《舞赋》中所说:“论其诗不如听其声,听其声不如察其形。” 东汉陶俑则以四川陶俑最为典型,造型生动活泼,手法简洁洗炼,具有浓厚的生活与时代气息,反映了当时的政治、经济、文化、军事、民族关系等社会生活的方方面面。四川汉代陶俑多为泥质红陶,火候较低,胎较粗松。

▲击鼓说唱陶俑,东汉,高56厘米,出土于四川省成都市天回山, 现藏于中国国家博物馆 汉代是中国陶瓷历史上的一个重要转折点。所制器物的表面被广泛施釉,有学者认为是受罗马及欧洲人制造琉璃技术的影响,国为当时的人们与上述地区有着密切的贸易往来。汉代人重视墓葬,成为习俗,殉葬品力求丰富而精细,被称为“明器”,它与祭器之别在于它是专门供死者在阴间所用而非为生者用具。陪葬品中除少量石质品、金属制品、木质漆器以外,被大量使用的为陶制品,因为这种材质可历千年而不腐败。除饮食所用的器皿外,大量摹拟生活场景,加以缩微,如陶制的楼阁、仓房、灶台、兽圈、车马、井台、奴仆等等,营造虚幻环境供死者享用。明器当中的壶、尊、盆、罐之类器皿,一般都在素坯之外敷设一层粉彩,并不与胎体相融,稍摩擦便脱落;小型生活场景模型,外表都施加绿色低温铅釉,这种铅釉有毒性已被当时人们所知晓,所以在日常生活用品中并不使用。对陵墓的重视,使这一时期出现了一种特殊建材 “圹砖”。“圹”就是指墓穴,圹砖体积较大,内部为空心,外表饰有图案,可连续排列,也可独立成为画面。砖面图案是模具拓印而成的,这是后世陶瓷器表面印花工艺的雏形。

▲彩绘青龙白虎朱雀纹陶罐,汉,高48.5厘米,口径18.8厘米,底径18.1厘米, 出土于河南省洛阳市烧沟汉墓 现藏于中国国家博物馆 此外,在汉代陶器当中,瓦当的艺术成就也非常突出。汉代的陶瓷器,造型浑厚而饱满,许多器形模仿铜器造型。器物表面施釉烧成温度约在950度到1000度之间,为低温釉,所以今天所见到的汉器表面出现有细微碎纹。到汉代为止,我国北方使用的馒头窑已基本达到比较完善的地步。在南方,此时已出现比较成熟的龙窑,增大窑室的同时也缩短了烧成时间。 秦汉玉器 著名的汉玉就是“汉代的玉”的意思,也就是指传自汉代的玉器、玉饰等物。商周时代的玉器以形象单纯、神态突出,多用双勾隐起的阳线装饰细部为其特征,并出现了俏色玉器。秦汉玉器与精雕细刻风格上趋向雄浑豪放。汉玉隐起处常用细如毫发的阴线雕饰,有如古画上的游丝描一般刚劲有力,以弥补其立体感不强的弱点。这是汉玉技法上的一个特点,对后世玉器有着深刻影响

▲玉螭纹韘形佩,汉,高6cm,宽5.2cm,厚0.5cm, 现藏于北京故宫博物院 礼仪性的玉器 (所谓“瑞玉” )较前减少,组成佩饰的各种佩玉在种类上趋于简化,用于丧葬的玉器显著增加,玉制的日用品和装饰品也有较大的发展。在雕琢工艺方面,圆雕、高浮雕、透雕的玉器和镶玉器物较前增多。纹饰的风格由以抽象为主转向以写实为主,一些像生类玉器也有了现实感和生命力,形神能巧妙地结合于一体。

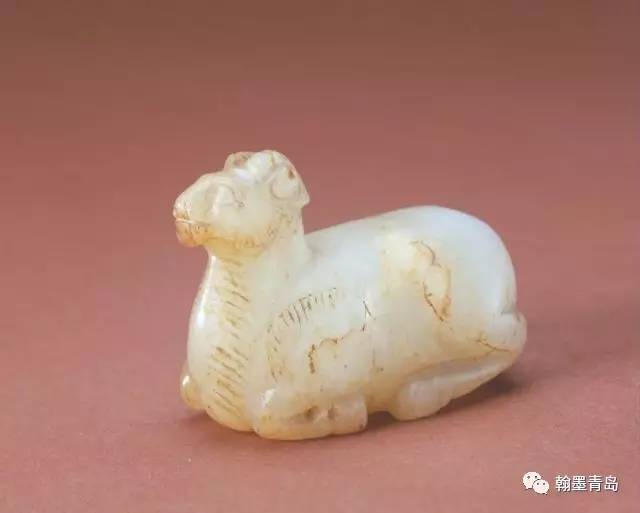

▲玉卧羊,汉,高3.1cm,长5cm,宽2.2cm。 清宫旧藏,现藏于北京故宫博物院 治玉的技术汉代基本上继承了战国时代的治玉技术,但是已有所改进。汉以前的玉器多是扁平玉片,上加浅浮雕。汉代玉器中高浮雕和圆雕增多了。汉以前的玉器纹饰的制作技术,主要利用细砂研磨成浅浮雕的花饰。汉代由于技术的改进,镂孔花纹和表面细刻线纹增多了。浮雕和素面玉器的表面抛光技术也有所提高,如满城汉墓出土的玉器已是表面磨得象玻璃一样光滑。器物的轮廓线和刻纹,也都显得很流利。

▲玉卧羊形砚滴,汉,长7cm,高5.6cm,口径1.6cm。 清宫旧藏,现藏于北京故宫博物院 汉代玉器艺术品的数量虽不多,但表现了汉代玉器造型艺术的高度水平。

▲玉螭凤纹韘,汉,宽6.5cm,高7.8cm。 清宫旧藏。现藏于北京故宫博物院 秦汉文学 秦汉时期的文学,以散文、赋和诗歌为主。 散文 散文可以《史记》为代表,这是一部很好的散文集,许多篇传记具体生动地记述或刻画了社会各个方面的事件或人物,形象曲折地表达了作者的爱和憎。 两汉时期有很多文字生动、说理深刻的政论文章,其中以贾谊的《过秦论》、《治安策》,晁错的《论贵粟疏》、《徙民实边策》最有代表性。桓宽撰的《盐铁论》是一部以讨论西汉王朝的盐铁政策为中心内容的著作,文字生动,语言流畅,是一部优秀的对话体文学作品。 赋 赋是两汉时期的一种新的文学体材,一般文人都喜作赋。西汉的赋起初尚以表达作者的思想感情为主。西汉中期以后,成为最高统治者歌功颂德的工具。这样的赋篇幅很长,叫做大赋。如司马相如的《子虚赋》、《上林赋》等,是这样一些典型。虽有一点讽刺统治者的味道,但不起什么作用。 东汉时期的赋篇幅短小,向反映现实的方向发展,叫做小赋。张衡的《思玄赋》、《归田赋》,赵壹的《刺世疾邪赋》等,都表达了作者对当时社会的不满,揭露了官场的黑暗腐朽,对于人民的贫困生活也有一定的同情。 诗歌 两汉的诗歌以《乐府》和《古诗十九首》为代表。《乐府》也叫做《乐府诗》,是汉武帝时期由乐府采集民间诗歌选编配乐而成的诗集,内容广泛地反映了当时社会生活的各个方面。其中《战城南》、《十五从军征》、《平陵东》、《思悲翁》、《东门行》、《有所思》、《陌上桑》等,分别反映了人民的悲惨遭遇,对繁重徭役、横征暴敛的不满,反映了妇女不幸的命运及其坚强不屈的性格等。 《古诗十九首》是东汉中后期的中下层知识分子的作品。这些知识分子在当时的黑暗社会中,为求功名利禄,背井离乡,四处奔走。他们把对社会的感触倾注到作品之中。如《冉冉孤生竹》、《孟冬寒气至》、《明月何皎皎》、《迢迢牵牛星》等,就是倾述生离死别、情感追求、仕途坎坷的诗篇。《生年不满百》、《青青河畔草》等,则充满了人生无常、及时行乐的消极颓废思想,反映了作者走投无路,内心苦闷的境况。 两汉的诗歌形式自然朴素,用语通俗深刻,与赋体大不相同。它发展了《诗经》中的《国风》的现实主义精神,对于后代文学的发展有很大的影响。 汉代史学 两汉时期,封建统治者继承了前代由国家修史的传统,在中央设史官,编修历史。其中最有名的史书是《史记》和《汉书》。 司马迁与《史记》 司马迁(公元前145—公元前87)字子长,夏阳(今陕西韩城)人。父司马谈,武帝时,为太史今,学识渊博。原拟撰写一部史书,未及撰述,就因病去世。司马迁幼时聪慧,十岁开始诵习古文。二十岁时,周游今江苏、浙江、江西、湖南、安徽、山东、河南的许多名山大川和名胜古迹,了解了各地的一些风尚习俗和民间传说,接触过社会各个方面的人物。后为郎中,奉使到今四川、云南等地,对当地少数民族等有所了解。继父任太史今后,又得博览史官所藏图书。他的学术根基深厚,经历丰富,这是后来他撰写《史记》的极有利的条件。 《史记》的撰述,开始于武帝太初元年(前104年),约用了近十年的时间撰成。上起黄帝,下迄“当代”(武帝时),以人物传记为主,辅之以编年体和纪事本末体,体例严整,内容丰富,是我国古代第一部纪传体通史,为此后二千年间的正史编纂创立规范。全书分为十二本纪、十表、八书、三十世家、七十列传,共一百三十篇,五十二万六千五百字。 班固与《汉书》 班固(公元32—92年),字孟坚,扶风安陵(今陕西咸阳东北)人。他的父亲班彪,是著名的史学家。因司马迁的《史记》只写到汉武帝太初年间,乃收集史料,作《史记后传》六十五篇,以补足《史记》的西汉部分。书未成,彪死,其子固为兰台令史,转迁为郎,典校秘书,奉诏完成其父所著。他用了二十余年的时间,修成《汉书》一百卷(后分为一百二十卷)。全书分为十二纪、八表、十志、七十列传。始于刘邦起兵,终于王莽覆灭,记述了二百三十余年间的史事人物。属于西汉前期的内容,多采自《史记》。全书体例也仿照《史记》,惟改“书”为“志”,废“世家”人“列传”。《汉书》十志比《史记》八书的内容详备。《刑法》、《五行》、《地理》、《艺文》四志和《百官公卿表》等是班固的新创。《汉书》是我国第一部体例完整、内容丰富的断代史。各传、志多载录有关学术、政论文章,因之又兼有一代文章总集的性质。班固死时,“八表”和《天文志》还没有写好,后由他的妹妹班昭和史学家马续完成。 秦汉音乐 秦汉时开始出现"乐府"。它继承了周代对采风制度,搜集、整理改变民间音乐,大量乐工在宴享、郊祀、朝贺等场合演奏。这些用作演唱的歌词,被称为乐府诗。乐府,后来又被引申为泛指各种入乐或不入乐的歌词,甚至一些戏曲和气越也都称之为乐府。 汉代主要的歌曲形式是相和歌。它从最初的"一人唱,三人和"的清唱,渐次发展为有丝、竹乐器伴奏的"相和大曲",并且具"艳--趋--乱"的曲体结构,它对隋唐时的歌舞大曲由着重要影响。汉代在西北边疆兴起了鼓吹乐。它以不同编制的吹管乐器和打击乐器构成多种鼓吹形式,如横吹、骑吹、黄门鼓吹等等。它们或在马上演奏,或在行进中演奏,用于军乐礼仪、宫廷宴饮以及民间娱乐。今日尚存的民间吹打乐,当有汉代鼓吹的遗绪。在汉代还有"百戏"出现,它是将歌舞、杂技、角抵(相扑)合在一起表演的节目。汉代律学上的成就是京房以三分损益的方法将八度音程华划为六十律。这种理论在音乐实践上虽无意义,但体现了律学思维的精微性。从理论上达到了五十三平均律的效果。 胡笳十八拍 东汉末大乱,连年烽火,蔡文姬在逃难中被匈奴所掳,流落塞外,后来与左贤王结成夫妻,生了两个儿女。在塞外她度过了十二个春秋,但她无时无刻不在思念故乡。曹操平定了中原,与匈奴修好,派使邪路用重金赎回文姬,于是她写下了著名长诗《胡笳十八拍》,叙述了自己一生不幸的遭遇。琴曲中有《大胡笳》、《小胡笳》、《胡笳十八拍》琴歌等版本。曲调虽然各有不同,但都反映了蔡文姬思念故乡而又不忍骨肉分离的极端矛盾的痛苦心情。音乐委婉悲伤,撕裂肝肠。 - THE END- 文 _ Aita子墨 图 -来自签约画家和网络,版权归原作者 参考资料 1、网络 2、百度百科 3、(英)迈克尔·苏立文著;徐坚译.中国艺术史.上海人民出版社2014 4、潘天寿.中国绘画史.北京团结出版社2011 5、杨仁恺主编.中国书画.上海古籍出版社2014 6、中国国家博物馆 7、中国故宫博物院 8、秦始皇兵马俑博物馆 艺术奇迹系列专题源于欣赏,仅用于学习交流之用,谢绝一切商用。转载请注明出处。 ︱书画︱国学︱收藏︱心赏︱ 《翰墨青岛》编辑部 电话:0532-82626868 18765427688 关注翰墨青岛 欢迎关注“翰墨青岛” 立足绘画,传承经典,弘扬文化。精选艺术领域市场分析文章,为艺术收藏家提供鉴赏窗口。 字画销售,承接画展,策划宣传,装裱修复 您的艺术品投资专家 关注翰墨青岛,与您一路同行 1、企业报纸、杂志编辑、策划宣传 2、艺术品收藏与投资顾问 3、家庭家族艺术投资顾问 4、文化类项目创投及孵化 5、艺术家签约合作 馆长微信返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】