| 来闽侯,一眼穿越千年,探源福建文明…… | 您所在的位置:网站首页 › 福州闽侯贴吧 › 来闽侯,一眼穿越千年,探源福建文明…… |

来闽侯,一眼穿越千年,探源福建文明……

|

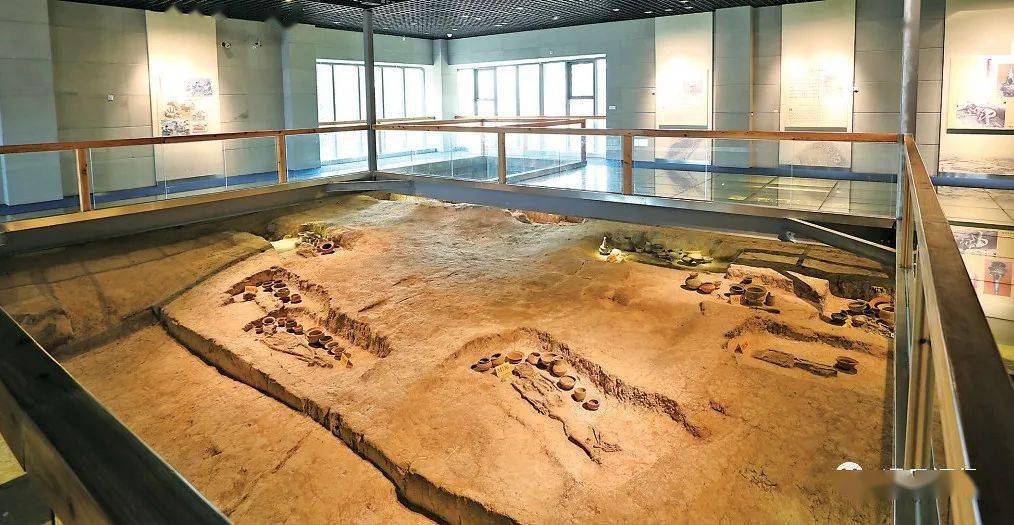

▲(昙石山遗址博物馆•林明秋/摄) 5000年前,氏族部落的一群先民以闽江下游为中心,披荆斩棘、采贝海滨、逐鹿山林、制陶纺织,开创了八闽人文血脉的先河…… 2001年6月,福建省昙石山遗址博物馆正式建成开馆。2008年,新馆落成,免费对外开放。博物馆展览以半个多世纪以来考古发掘出土的昙石山文化重要文物为基本陈列品,充分运用多媒体、图片、文字材料和声光电等多种方式,全方位、多角度、生动地再现了5000年前昙石山人生产、生活的场景。

▲(福建省昙石山遗址博物馆遗址厅•福建省昙石山遗址博物馆供图) 数千年来,这片古老的土地上,文明从未断流; 灵济宫碑,是明代御制石碑,永乐皇帝亲笔题写碑文;

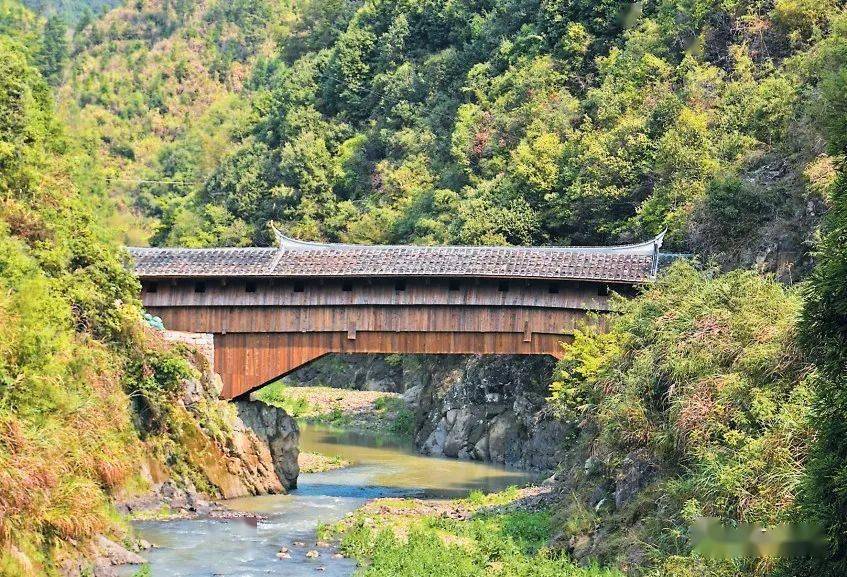

▲(灵济宫碑•福州影像中心供图) 龙津桥,始建于明崇祯四年,是我国已知现存年代较早的一座明代单跨斜撑式木拱风雨桥;

▲(龙津桥•县文体旅游局供图) 侯官村,1300多年前侯官县的行政中心,城隍庙、镇国宝塔和侯官古街见证光阴流转,“千年古村落”名副其实; ……

▲(位于闽侯县上街镇侯官村古渡口的镇国宝塔•邓高波/摄 ) 据统计,闽侯全县共有不可移动文物477处,其中昙石山遗址、灵济宫碑为全国重点文物保护单位,历史建筑81处,青口和白沙被列为历史文化名镇。

▲(闽侯白沙新坡古民居•张人峰/摄) 赓续文脉,闽侯人在行动。将每年6月的第二周定为“闽侯县文化遗产保护周”,集中开展文物保护宣传、巡查。实行文物“守护人”制度,落实县乡村点四级责任人,聘任206名文物保护专员。成立专家顾问团,发展文物保护志愿者近200人。推进文物活化利用,探索推出一批古厝(文物)供社会“认养”保护。 ▲(百年老宅李宅的屋主江月英一边抚摸着修缮一新的窗框和雕花,一边诉说着李宅的故事•林鑫/摄) 点击图片了解详情 喜娘习俗、竹编、脱胎漆器、根雕、青红酒传统酿造技艺、角梳制作技艺……数千年的历史沿革,八闽首邑孕育了丰富多彩的非物质文化遗产。据统计,全县拥有36项县级非物质文化遗产代表性保护项目,其中,闽侯喜娘习俗与闽侯传统竹编工艺成功申报省级非物质文化遗产保护代表性项目,12项成功申报市级非物质文化遗产保护代表性项目。

▲(闽侯传统竹编工艺成功申报省级非物质文化遗产保护代表性项目•县文体旅游局供图) 不仅如此,闽侯还是“中国根艺之乡”“中国喜娘文化之乡”“中国金鱼之乡”。

▲(闽侯木根雕制作技艺•石美祥/摄)

▲(闽侯是“中国喜娘文化之乡”•张旭阳/摄)

▲(闽侯金鱼•首邑文投供图) 坚持守正创新,近年来,闽侯着力抓好民间优秀传统文化的保护传承工作,从政策、资金等方面提供保障,并且大力挖掘、保护、抢救非遗项目,引导培育“一乡一品”文化品牌。与此同时,闽侯县连续举办了非遗国潮节、“了不起的匠人”等品牌活动,创作非遗主题曲《守“侯”非遗》,编排非遗课间操进行推广等宣传普及工作,让非遗更好地融入寻常百姓生活。

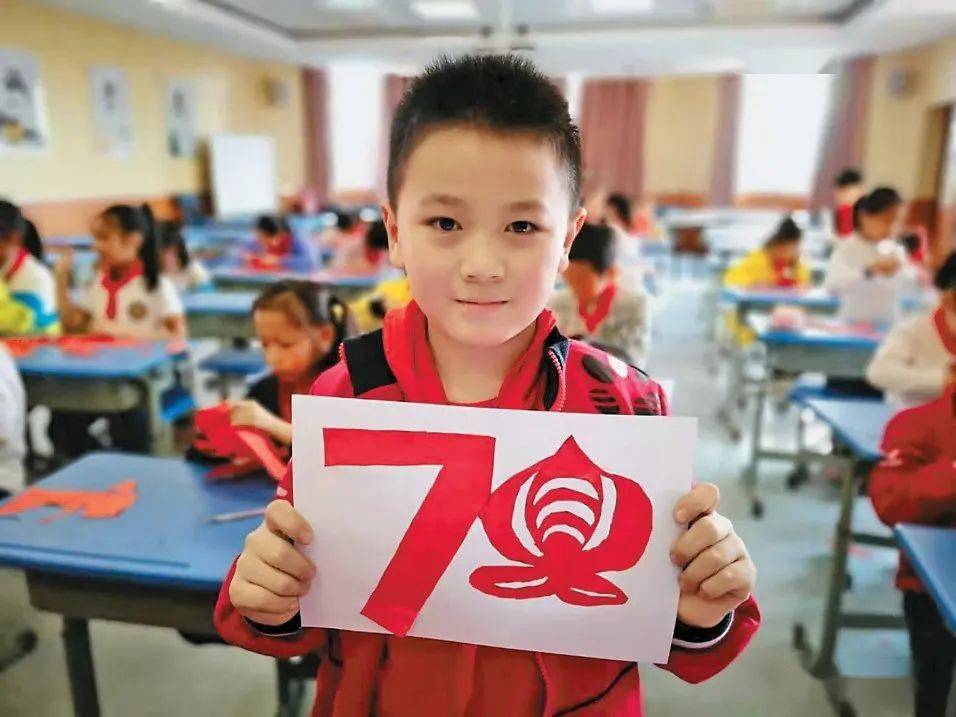

▲(剪纸进校园•县文体旅游局供图) 历史文化街区浓缩着时代的精髓,守护着乡土的记忆。 原创闽侯非遗文化主题曲《守“侯”非遗》MV ▲视频来源:闽侯县文化体育和旅游局 闽侯县文化馆、闽侯县非物质文化遗产保护中心 位于中心县城,闽侯昙石山特色历史文化街区开街一年有余。已开放的横屿片区,浓缩了明、清、民国等时期建筑,如一座闽侯古厝的“博物馆”。与紧邻的昙石山遗址博物馆和闽都民俗园、闽侯县博物馆连成一片,未来这里将打造昙石山文化民俗旅游区。

▲(昙石山特色历史文化街区•县文体旅游局供图)

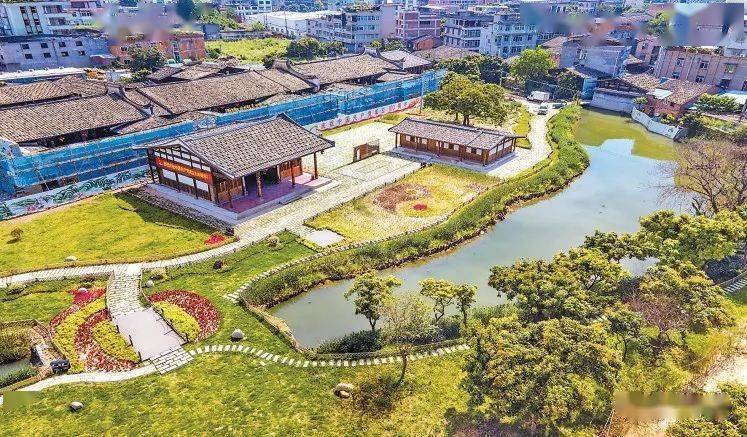

▲(闽都民俗园•县文体旅游局供图) 荆溪镇徐家村,一个传统村落新生范例正在形成。徐家村古村落风貌区初露芳容,一期保留及迁建老建筑17座。老建筑与田园、池塘、林木相映成趣,通过纵横交错的小道串连成线,拓展“城乡山田水”相融合的新空间。

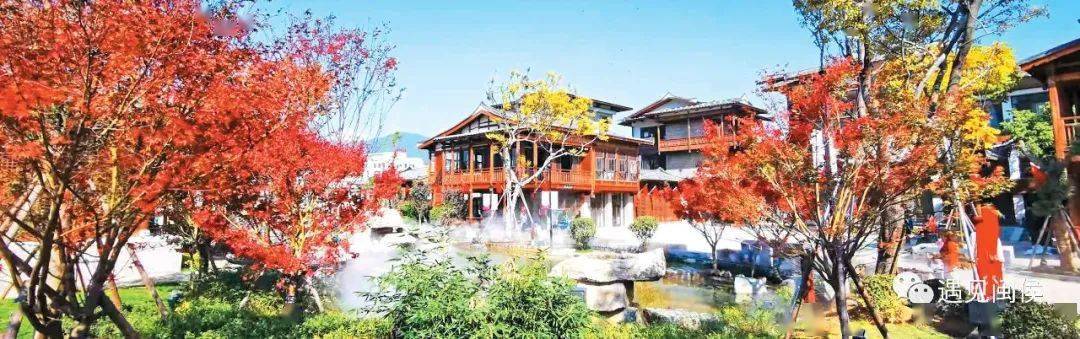

▲(徐家村古村落风貌区•石美祥/摄) 跨过闽江,闽越水镇跃然于眼前,着力展示闽史、闽商、闽学、闽居、闽食、闽器、海洋等七大文化,再现千年闽越水乡风貌以及老福州百业百态。

▲(闽越水镇•吴心钰/摄) 猜你喜欢 ◎非遗传承保护,闽侯新招妙招迭出! ◎闽侯县“百年华诞 光耀首邑”摄影大赛评选揭晓,快来看看吧! ◎了不起!“闽侯孝女”入围第八届全国道德模范候选对象 福州日报 蒋雅琛 县委宣传部 张存金 陈建鋆 苏枫/文 编辑:潘杰 曾健 校对:林丹 宋桂瑱 审核:倪心昕 监制:谢永杰

喜欢此文请分享到朋友圈返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】