| 知史鉴今(一) | 您所在的位置:网站首页 › 知史鉴今拼音 › 知史鉴今(一) |

知史鉴今(一)

|

八旗与绿营素来是满人政权的支柱。郑观应长期考察清代军队的发展并进行中外对比,不仅对原有的八旗、绿营早已腐败不堪、丧失抵御外侮及护卫政权的功能有深刻的认知,尤其对光绪中期刚刚组建的北洋海军的腐败深恶痛绝。郑观应在甲午战败后指出: “余尝与海军诸将领相识,亲见其意气自豪,嫖赌是务,不但海道图、海战阵法有所未习,即船中枪炮若干,机器何名,问之亦茫然也。惟于各口立私宅、包歌姬,或多娶小妻分置各海口,船一抵埠即身归私宅,酣歌恒舞,俾昼作夜已”。 他引用德国人发现日本在拆卸掳去的北洋军舰时,“舰身尚坚固如常,惟机器已多锈坏”的事实,印证了海军将领“溺职素餐”,发出“噫!欲此辈效命於洪波骇浪中,视死如归,岂不难若登天哉”的感叹。

晚清时期,工业、交通、邮政、矿业等新兴工业陆续开办。开办方式除少量民间“商办”外,规模较大的一般都采取官办或“官督商办”。郑氏一生三进在出的轮船招商局就是“官督商办”的企业,本来,采用“官督商办”是官民双赢的方式。然而,随着官方势力介入的加深,官场的种种恶习却严重阻扰和破坏了工业的发展,严重损害了广大工商业者的利益。核心是在企业中官有权而民无权。郑观应一针见血地指出: “盖官督商办者,既有委员、监督,而用人之权操自督办,股东不能过问”。他们“多是官场中人,官气难除”,对于“商务率皆瞶瞶,所委任者又不问其材之能否胜任,大抵瞻徇情面,非其亲戚即其私人,甚至挂名局内,乾领修金不知凡几,结党营私毫无顾忌,而局务遂日归腐败矣”。 郑氏对于清朝官方以“官督商办”控制企业所造成的腐败行为深恶痛绝,指出:官方派出名目繁多的督办、总办、会办“多无经历,只知假公济私,通同作弊。昔本穷汉,今成富翁,起居拟于王侯,锱铢等于泥沙,高楼雉列,大厦骈连,甚至叉麻雀、摇色宝、一掷千金,酒地花天,缠头浪费,孰非股东血汗之资?惟股东势弱,敢怒而不敢言”。

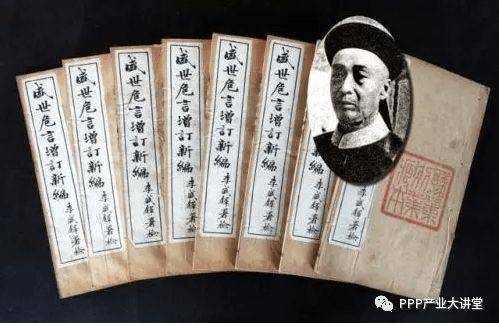

腐败的清廷,将“官督商办”变成了官方压榨、吸吮广大股东血汗的工具,郑氏不得不发出“名为保商实剥商,官督商办势如虎”的浩叹。晚年的郑观应随着清末社会矛盾的激化,眼光更为敏锐,开始将专制政体作为吏治腐败的根源进行批判。他指出:“盖专制政体,上自君主,下至臣民,上行下效,无不各为其私,无公益心,无爱国心”。 他进一步反问:“国不爱民,而欲民之爱国,有是理耶?”郑观应的揭露和批判,暴露了晚清官场的黑暗与腐朽。清王朝专制政权之所以迅速土崩瓦解,吏治腐败、官逼民反应是极其重要的原因。 清代的康雍乾三朝,曾被称为“盛世”,但晚清仍称“盛世”已是名不副实。郑观应著书以《盛世危言》为题,“盛世”是假,“危言”是真。他对清代吏治前后的变化做了对比:“雍乾时作吏者,其将赴任也,必先虑律例之不谙,词讼之不决,胥吏之未易驯伏,缉捕之未易精勤,惴惴然惧为宗党羞;今则所虑者,陋规之不丰耳,钱漕之不多耳,亲与友责望之重耳,上司同寅趋承之烦耳。” 郑进而指出:“国家设官,本以为民。”在专制体制下“地方之治乱,视官吏之贤否为转移”“未有民不聊生而国家可以称治者”。然而,在晚清社会,官吏早已成为压迫、剥削民众的虎狼之辈。官场的现状是“不肖者恣睢暴戾,如蛇蝎,如虎狼”。即使有廉能之吏想兴利除弊,却往往遭到官场同僚的排挤与倾轧。其结果,必然是官民对立,社会动荡。 晚清的官场已是一个投机盛行、黑暗腐臭的酱缸,清廉、实干、亲民者难以立足。郑观应说:“尝见置身通显者,往往因清廉而致终身贫苦,未闻有人奖励;因贪墨而致毕生厚富,未闻有人黜罚。世上既无赏罚,既无是非,廉耻道丧,实业安得振兴乎?中国安望富强乎?”清廉官员落于贫困,贪婪之人却富裕逍遥,这是晚清官场的真实写照。 清廷专制政权之所以土崩瓦解,吏治腐败、官逼民反是其中十分重要的原因。在避居澳门的晚年,郑观应眼光更为敏锐,开始把专制政体作为吏治腐败的根源进行批判,“盖专制政体,上自君主,下至臣民,上行下效,无不各为其私,无公益心,无爱国心”。他进一步反问:“国不爱民,而欲民之爱国,有是理耶?” 郑常用笔名铁城杞忧生进行写作,有三部主要著作:《救时揭要》初刊于1873年,《易言》初刊于1880年,《盛世危言》初刊于1894年。披阅郑的文集,可以看出,他初期维新思想的形成是有一个从感性向理性的发展过程,《救时揭要》体现了感性认识水平,《易言》是理性认识的反映,《盛世危言》则标志郑观应改良主义思想的成熟。他还有《罗浮待鹤山人诗草》,选了400多首代表诗作,其两大主题:时事、经济,被誉为韵文版《盛世危言》。 郑观应在太古当买办的时候,就开始写作《救时揭要》和《易言》两部书。据郑观应研究专家夏东元的考据,《救时揭要》始写于1862年前后,刊刻于1873年,《易言》则完成于1880年,创作的原因是“目击时艰,凡属臣民,无不眦裂”,“每于酒酣耳热之下,闻可以安内攘外者,感触于怀,随笔札记,历年既久,积若干篇”。 在这两部书中,郑观应第一次提出强国之道除了兵战,还要进行商战,“初则学商战于外人,继则与外人商战”,“非富无以保邦,非强无以保富”。要商战,首先要学西方,“效其技艺,臻于富强”。这一观念并不新鲜,自魏源之后,时人俱有此论,这在当时的洋务派已成共识,超人之处在于,郑观应继而从两个方面进行了深入的论述。

郑氏从孟子“国以民为本”的民本思想出发,出人意料地引导出民间资本是商战主角的结论。作为航运业的大家,郑观应早就对洋务派所办实业有冷静的观察,他看到当时两大轮船制造企业,福建船政局和江南制造局的经营都非常不顺利,一是效率低下,二是资金匡乏,三是质量粗糙。而在他看来,如果让民间商人来造船,不独“资用可以源源不穷”,而且技术也易于精良,“商人造,则该事系商人身家性命所关,即无人督责,亦不虑其不造乎精巧”,“同一造轮,而精粗美恶自有天渊之别矣”。 这一从产权清晰化的角度来论证企业效率的思想,已深得制度经济学的精髓,迄今视之,仍为公理。更让人惊奇的是,郑观应还将国营资本、民营资本与国际资本进行了有趣的比较,得出的结论是,附资于官,勒索很多,以至无利可图,而附资于洋商,则有可靠的利润。恐怕连他也不会料到,这个观察竟然在一百年后还在生效。 郑氏认为徒慕西方的技艺之长是远远不够的,还必须“操泰西立法之大旨本源”,这个大旨本源就是改良政治,“仿泰西之良法”,实行君主立宪。他还在《易言·论议政》一篇中详细对比了中西政制的优劣。 郑的这些“异端邪说”当时在政界和学界并不认同,那个自许睁眼看世界的郭嵩焘在1875年的一份奏稿中提出,“西洋立国,有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾。造船、制器,相辅以益其强,又末中之一节也。”王韬则在1879年的《重民》一文中提出中国应实行“君民共主”的主张。 郑观应认为西人立国体用兼备的观点,有可能是借鉴了1875年郭嵩焘的论述。郭嵩焘认为“西洋立国有本有末,其本在朝廷政教,其末在商贾、造船、制器,相辅以益其强。”郑观应的“体用兼备”比郭嵩焘的“有本有末”更加准确。 从时间上看,买办郑观应的论述都早于两人,因而后世学界公论,郑氏是第一个提出在中国实行君主立宪的人,是被史家低估了的先知。郑观应的这两部书都由他自费刻刊,分送给亲朋至交们,唐廷枢、徐润均得赠拜读,并深以为然。这种理念上的一致,是他们做出相同选择的思想起源。然而,出乎这些买办意外的是,后来的事实演进却大相径庭。 二、郑观应眼中的轮船招商局 郑观应一生最主要的战场招商局,一生三进三出。郑出生于买办世家,其叔父等人也为多家洋行的买办,他少年时游历过越南、泰国和新加坡等地,17岁那年,也跟很多同乡一样,到上海宝顺洋行做了一名学徒。到1873年,英商太古洋行创办轮船公司,年轻的郑观应被延聘为总买办。 郑氏很有经营谋略,曾经总结出办好轮船公司的十条经验,其中包括用人得当、加速船运周期、降低能耗、多揽客货等等。为了降低能耗和运输费用,他购买的轮船均为烧煤少、行驶快、装货多的新式轮船。在他的经略下,太古轮船公司后来居上,发展得极为迅速,据他自称,“当太古开办之时,只有旧船三艘,力与旗昌争衡,尚属得手,所以逐年添船,获利更厚”。

1872年,李鸿章创办轮船招商局,为了办好局务,他将当时名声最大的两个买办、也是郑观应乡亲的唐廷枢和徐润拉了进去。一个很隐秘的事实是,当初唐廷枢为招商局招股,竟暗中说动郑观应出钱入了股,因此,郑也是招商局的一个股东。1877年,郑观应与太古的合同期也正好到了,唐竭力拉拢郑观应入局,太古方面出高价挽留,郑观应再三考虑,还是续签了五年雇佣合同。 郑观应是谈判高手。1882年在轮船招商局,与太古、怡和两大公司谈判。三方你来我往,两年讨价还价,终于签订为期六年的齐价合同。合同一签,招商局的股票价格立即从30两升至160两。1892年再度出山,第二年再次订立齐价合同。股票价格又由60两升至140两。 在他与唐廷枢的协商下,招商局与太古签订了“齐价合同”,从而以“双寡头”的方式垄断了长江航运,两家公司的利润因此连年大涨。 很快到了1881年,郑观应的五年合同期眼看又满了。招商局又打起这位经营奇才的主意,这回是李鸿章亲自出马,他向朝廷上奏,恳请将郑观应“一门好善”的事迹载入广东省志和县的县志以示表彰,奏片刚刚写好,盛宣怀就马上抄录了副本寄给郑观应,这对于郑氏家族实在是一个无比荣耀的事情,郑观应自是感激涕零,在回函中表示,“感悚交集,非得笃爱深知,曲为详达,时与春嘘,乌能承此”。

不久后,李门大弟子盛宣怀又乘李鸿章南下之机,邀郑观应一同到吴淞口拜见了李中堂大人。接下来,唐、徐和盛三人轮番上阵,劝说郑观应转投招商局。郑观应一时“心若辘轳,殊难臆决”。太古一向待郑不薄,英方总经理冷士唯更是私交甚笃。进招商局的利弊在他看来也是明摆着的:就职位而言,他在太古是位居华人之首的总买办,进了招商局肯定将排在唐、徐及盛等人之后;就利益而言,也是大大的跌了身价。他在给唐廷枢的一封信中说得很明白,“不计薪水之多寡,唯恐舍长局而就短局,有关名誉。” 这些眼前的得失倒还不是他最优先考虑的,让他再三迟疑的,其实还是招商局的官商体制,他的顾虑有二:一是“所虑官督商办之局,权操其上,不若太古知我之真,有合同可恃,无意外之虑”,二则是将来“日有起色”,钻营者必多,“虽然我公现蒙李傅相器重,恐将来招商局日有起色,北洋大臣不是李傅相,遽易他人,误听排挤者谗言,不问是非,不念昔日办事者之劳,任意黜陟,调剂私人”。 不幸的是,郑观应所虑竟然在日后一一应验,而且有过之而无不及。但是,他思虑再三还是决定转投招商局。他说服自己的理由是:招商局目前的经营格局尚不稳健,“若不早日维持,恐难自立,我国无轮船往来各通商口岸,更为外人所欺辱”。最后七字,是来自郑观应的内心召唤。 在晚清历史条件下,郑观应学习西方,提倡“商战",三进三出招商局,与西方竞争的实践并不受招商局内同人的待见与认可。郑回顾说,1892年: “复任后仍不避嫌怨,整顿修船、投标,船上堆工、江船客票银水等事,约共岁有十万两。同事颇嫌多事,而反对者百般恐吓,或声言饱以老拳,或暗以炸弹相对,曾贿报馆记者捏词毁谤,望官应长驻汉阳不回上海而后快。” 从郑氏眼中,既可以看到郑观应企业经营管理思想的超前性,也可以看到在半殖民地半封建社会中中国企业家的艰难境地。郑观应在进轮船招商局之前,就已经从外资企业那里积累了不少相关企业管理与商战的经验。1859年,郑观应通过他的姻亲曾寄圃和世交徐钰亭、徐润等人的关系,被介绍到当时第一流大洋行——上海宝顺洋行工作。 1873年太古洋行创办轮船公司,原宝顺的“气拉波”号轮船主麦奎因当上了该公司的总船主,于是他力请郑观应到太古总理一切。次年2月,郑观应与太古轮船公司签订了3 年的雇佣合同,受聘为太古的总理兼管帐房、栈房等,相当于总买办的地位。由于郑氏在太古经营得法,在3年雇佣合同期满时,又续订了5年合同。

1881年,郑观应被盛宣怀委派为上海电报分局总办。1882年2月太古合同期满时,由于种种原因他决定不再续订。原因之一就是他为太古揽载吃亏甚重,太古却不肯弥补他的损失。另一方面,因其精通船务,北洋大臣李鸿章于1882年邀请郑氏会办招商局局务,3月30日郑接受了李鸿章的委托就任轮船招商局帮办,不久提出了局务改革方案,同时将上海电报分局总办一职交给经元善接任。 郑观应在轮船招商局任职期间,时常以外资企业特别是太古轮船公司作为比照、学习的对象。1881年他就在给时任天津海关道的近亲郑藻如(玉轩)的信中写道:“所虑官督商办之局,权操在上,不若太古知我之真,有合同可恃,无意外之虑。窃闻宦海变幻无常,万一傅相不在北洋,而后任听信谗言,视创办者如鹰犬。弟素性愚憨,只知尽心办事,不识避忌钻营,更易为人排挤矣!” 他告诉郑藻如:“洋人所以能事无不举者,以立法必行、毫无假借也。” 1880年代初期,招商局船在各口耽搁的问题十分严重。郑观应向总办唐廷枢指出:“查来往天津之船尚属耽搁不久,惟在各口耽搁必须两天,汕头耽搁必须三四天,各家无不私议,太古洋行晏尔吉常引为笑谈。弟询诸同事,平心而论,佥称较太古船每次多停半天,在汕头多停一天,然连汕头多停之时,每次船概多停半天,即计每月四次,每年每船已多停二十四天,计少走两次,约虚耗五干金。统通局之船而计,所耗不下十万余金。” 郑氏因此力主:“轮船开放不可迟留也。凡船在各埠,宜查其开行之日,电报关照以便预揽客货上栈。船到即装,不致停久。”1892 年后,他指出:“迩来官场各友亦来说,我局坐舱招呼不及怡和轮船买办周挚,即饭菜一项大半不能入口。果如所言,生意难期起色。”

1880年代初期,用煤是招商局主要成本之一。若能在这方面减省损耗,招商局必能提高利润。因此郑观应力主买煤宜认真稽核:“经手买煤者,如不投票以价低者得,恐有弊窦徇情,且载来之煤或湿或夹石,总管车亦迁就,或略减了事,岁计吃亏甚巨。纵每吨扣还经手费多少,亦加在价内,掩耳盗铃,以文其奸。宜仿照太古洋行,先备试煤机炉,凡船煤到,饬总管车到煤船先取舱内之煤数吨,督率送至试煤机炉,验其烧后气力足否,或免作弊。” 他计算:“每船一昼夜节省一吨煤,每月约行十五天,每年可一百八十吨,统计三十船每年可省五千四百吨,每吨四,合计可多银二万一干余两。” 郑氏曾对盛宣怀指出:有股东云,“我局公积之款甚巨,应如太古公司岁添二干数百吨之船,不应移款兼营别业,官应亦曾早与我督办谈及,承示本局宗旨,宜用敛字诀,拟开银行为我局将来转输地步。虽是挽回利权之策,然擅拨局款兼办银行,不会商股东,只求直督批准,于商律不合。盖商律凡公司欲营业,必须开股东会,从多数取决方可施行。若使大权操自直隶,无庸商诸股东,日后直隶换人,所委总办假公济私者流,害不堪设想。” 1892年后,郑观应又向盛氏重提上述建议:“年来各公司船日多,本局船日少。且老船不如新船,故太古尝将其旧船沽与日本,得其船价足以抵新造之船费。前经迭陈,亟宜筹款添船,如虑无款,即将所存局股及各种股票无用之昼出售,又将华栈等地可照前议招股改为公栈,得此巨款,可以忝船数只,不宜再迟,恐将来工料价增,其中吃亏不浅。” 1909年,郑观应揭发招商局弊窦,找出了一系列问题:新造轮船不及怡和、太古,但造价却很高。1911年9月4日(宣统三年七月十二日)他又从上海出发,乘船西上到重庆,直到1912年1月12日才回到上海。在这四个多月里,他及时提出了不少主要改进意见。其中有一条,招商各分局负责人须仿照太古公司月造三公司船出口货比较表,以便知己知彼,采取有效的对策。

1885年马良奉李鸿章命调查招商局在唐廷枢等人经理下的情弊。其报告书也指出:“用人之弊,失之太滥。各局船栈,人浮于事,视太、怡行不啻三倍,......洋人言,该处司董以局船为己有,专装私货,无怪公局之亏折也。南洋船主亦言,每船到埠,不准早开,以局董私货未及配载,有停至五六天者,为费不赀。”这些都证实了郑观应的看法并非夸大其词,故作惊人之语。 难能可贵的是做过太古买办的郑观应清醒地看到外资企业也不是十全十美,同样是有缺点与不足的。他曾向招商局总办唐廷枢报告说:“近闻本局有船私走米麦千余包之多,非独吞匿客脚。虽各船主、大副未必是徇私之辈,然在洋行之船,其买办尚属如是,况本局之坐舱船主安肯破除情面?受贿亦佯作不知。又有报关者与下货人作弊,以多报少,通同分肥。他曾“嘱总船主将各船所载重数、吨数列”,以便验货之用。“如其不符,非小工堆放之不齐,即坐舱者走私,或报关者作弊,借可稽查。” 郑观应对招商局总船主蔚霞的徇私和舞弊尤为不满,指出:“因本局定造之船无论在英、在沪,非总船主蔚霞经手不成。盖因所购船中用物,材料均有好佣钱故也。” 他密告盛宣怀:“查总船主蔚霞胞兄在英开有造船厂,凡本局所造之船,所买轮船材料、机器、锅炉等物,无不购自其兄之厂,从无照顾别家,或所用材料其兄厂所无者,由其兄转购,所开价值其价虽昂,从无一驳,何怪洋商视蔚霞如招商局督办。观前托祥生厂造之船,蔚霞事事留难,别家寄来出售之船图,多方挑剔,其心可知矣。” 英国人蔚霞本系旧局总大车,也有一定的本领的。轮船招商局督办盛宣怀当年派蔚霞为总大车兼署总船主时,作过规定:“以后调换船主及大修,须商督办;调换船主以下及小修,与局会办商定” 。 但这些制度性的规定并没有使蔚霞安分守己,循规蹈矩,正如郑观应所说,此人在轮船招商局里确实干过不少与自己身份不相符的事情。 在郑观应看来,外国人中也不止是蔚霞有问题。郑氏向盛宣怀指出洋人也“因姻亲之故” “互相庇护”。他揭露说:“又查用纪列文监工修船亦讲交情,凡有交情者,均可粉饰事。总船主为本局所造之新船多系老样,即如前将‘固陵'船机器更换,糜费多金,不独弄巧反拙,反使船厂得‘固陵'之机器,为怡和装一往来汉口、宜昌之船,较(固陵)快而装货多,能与本公司争利。以马眉叔(建忠)观察之精明尚为彼蒙蔽,实因局内护佐有人,又善于说词故也。” 郑观应的志向是努力与外资企业竞争,为中国航运企业争一席之地。1892年1 2月6日(光绪十八年十月十八日),郑观应从广东到达上海,即到招商局接事。郑观应一进局即会同陈猷等人与怡和、太古洽谈,很快签了第三次齐价合同,股票价格很快回升到一百数十两。 齐价合同有着重要的意义,它的签订本身就是对怡和、太古等外资航运企业的胜利。齐价合同原是资本主义航运业的惯例,因航运有固定航线,只要大户联合定价,便可取得垄断利润。

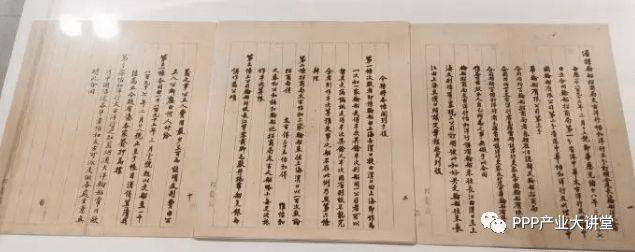

以上海到汉口的长江货运为例,在1862年以前是由宝顺洋行的船只垄断,每吨运价高达25两。1867年,宝顺、怡和退出长江,旗昌垄断,一直维持在5两水平。1872年,太古成立,长江运价一度又降至2两。招商局成立后,外商激烈跌价竞争,其长江运价一直维持在2两水平。1877年太古收买旗昌后,再减为每斤1钱,已无大幅度可降了。1878年,招商局遂与太古、怡和订齐价合同。1892年轮船招商局与太古、怡和的第三次齐价合同规定:“以船吨位多少共分水脚,招商局着多数。” 亲自参与订约的郑观应对这次合同的评价说:“商局本华商公司,倘财力雄厚能与洋舶独力抗衡,此策之上者也。且闻欧美各轮船往来中国之公司,有联合会,共分权利,入会者十居其八,惟小公司未即许其入会耳。故本局仿照办理,与怡和、太古调和联合,一面受商战之倾轧,此迫于时势,为营业计不得不然也。" 第三次齐价合同的长江航线合同第十三条又明确规定,“倘有别家争衡生意者,必须彼此联络跌价以驱逐之。"这里的所谓“别家"主要指外国洋行企业的轮船,如美最时之“宝华"轮,麦边洋行之“萃利"、“华利" 两船,华昌行之“益利"、“长安" “德星 ” “宝华"四船,马立师行之“金陵"轮,和兴公司之“飞鲸" “飞龙''、“飞马"三轮等。 第三次齐价合同本身是轮船招商局实力的展示,对该局的发展是有利的。郑观应在与外商企业打交道时心思缜密,善于发现问题,提出解决问题的对策。 1893年3月30日(光绪十九年二月十三日),郑观应开始了他西巡长江各轮船招商分局之行,5 月6日抵达重庆。他把沿途了解的营业利弊,与怡和、太古的斗争情形及采取对策等见解,著成《长江日记》。 在《长江日记》中,郑氏分析了招商局竞争不过怡和、太古的原因,认为主要是对方加强客货的揽载和水脚打折扣,广为招徕生意。对此他明确提出改变货船挂洋旗免厘金争揽客货的现象,以增加招商局的客货;在用人方面表示了对总船主艇蔚霞的不信任;并提出把招商局积累的资本用于扩大再生产和发展四川省的经济。

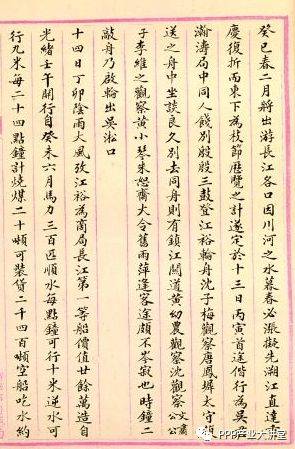

由于招商局要引进和利用外国先进的科技,因此需要付出高昂工资来吸引洋人为该局服务。郑观应一开始虽也主张借才异地,但后来他已注意到洋人薪水极昂,职员受贿及徇私,致使该局之薪酬成本比日本和其他外商轮船公司为高,经营成本日增,因而削弱其竞争能力。 在这种情况下,郑观应建议“拟设招商局驾驶管轮练船章程”及厘订学堂教学合同式样,设立驾驶学堂来训练该局华人员工,学习船务技艺,使中国人能廉价而且大量吸收先进的西方科技。 三、郑观应眼中的当朝大佬 光绪十年(1884年),中法战争爆发,郑观应曾往暹罗(今泰国)、西贡(今越南胡志明市)、新加坡等地调查了解敌情,逐一绘图贴说。其中郑观应自荐并经王之春推荐,粤东防务大臣彭玉麟调郑观应前往广东,总办湘军营务处事宜。彭玉麟与两广总督张之洞筹划袭击法军粮草储存地西贡(今越南胡志明市),派郑观应潜往越南西贡、柬埔寨金边等地侦察敌情, 并谋联络南洋各地人士袭击法军。回到广州后不久,法国舰队进攻台湾,郑观应建议与法军决战,并条陈作战建议七条。旋被委任办理援台事宜,郑观应随即去香港租船,向台湾运送军队和粮草弹药。 1884年郑观应受湘军名将、兵部尚书彭玉麟征召,从上海回广州参与抗法战争,“会办湘军营务处”,也即担任彭玉麟的“副参谋长”。 是年 6月郑观应潜往西贡、金边、暹罗、新加坡、槟榔屿等地,刺探法军情报,联络政要,谋划与暹罗结盟夹攻西贡法军。这一奇袭计划没有实现,他将此行经历写成《南游日记》。 8月12日,他回到广州,继续辅佐彭玉麟、张之洞(新任两广总督)、张树声(卸任两广总督留粤统率淮军)。从统属关系来说,郑观应是彭玉麟的直接属员,但大敌当前三方有些事情不分彼此,他曾先后领受“二张”布置的任务,与两人都有紧密接触。 从南洋回到广州,郑观应呈递《奏请南洋藩服通商折》、《请设南洋领事片》,提请朝廷注意经略东南亚,突破朝贡体制的限制,建议承认原“藩属国”暹罗、缅甸为平等之国,在南洋遍设领事,保护华侨、发展商务,以抵制殖民势力。 他指出:新加坡、槟榔屿、马六甲、婆罗洲等处华侨人数在200万以上,建议多设领事以保护华侨,如果觉得费用难筹,可以仿照西方各国的做法,任命当地华商为领事、副领事。 到1886年,张之洞料理完中法战争善后事宜,终于腾出手来,按照郑观应的建议,派出尽先副将王荣和为首的使团,周历南洋各岛,远至澳大利亚,“宣布德意,联络商董”,宣慰华侨,并向总理衙门提出增设领事的建议,这些动作都出于郑观应的策划。

1884年底,彭玉麟、张之洞担心法军从越南袭击海南,派郑观应赴琼视察防务,回穗不久,即向张之洞呈递《拟抚琼黎暨开通黎峒山川道路节略》,又向雷琼道王之春提出《开垦兼承办铜绿矿山书》。 海南素来山川险阻、“瘴气”袭人,黎人与汉人隔膜甚深,外来商旅无法深入内地开发资源。郑氏认为,安琼必先抚黎,通商必先修路,富琼必须引资。日后张之洞果然按照郑观应的设想,派冯子材、杨玉书入琼平定客黎叛乱,设立善后机构,开通道路,组织招商引资开发资源。 郑观应的许多建言献策都具有较高可行性,一旦获得批准马上有相应的人才、资金加以实施,非徒托空言者可比。在这份《节略》中,郑提出了在海南种植咖啡的建议,随后由他的好友张廷钧在1888年加以实施。 郑考察海南之后不久,向王之春提出开发“铜绿山”的建议,用近代机械开发海南石碌矿山。这一年,张廷钧开始勘探石碌铜矿,发现矿苗丰美,于1887年运来机器正式开采,不幸因1889年发生矿难而中止。1939年,侵琼日军在石碌山发现了大铁矿,随之进行掠夺性开采,抗战胜利后国民政府加以接收,1956年重启石碌铁矿,命名为“海南铁矿”,为中国最大富铁矿,石碌镇也依托矿区兴起,成为昌江县城。 1885年初,郑观应受张之洞派遣,到香港负责觅船援台。当时,法军封锁台湾海峡,张之洞拟派广东水师提督方耀所部方恭5营援台,租用外国轮船,从汕头秘密开行,突破法军封锁线,接济守卫台湾的刘铭传。按照最初计划,一旦租到轮船,郑观应即随船前往汕头一起出发,但这个计划最终没有实现。 当时广东方面与福建的联络由候补道杨玉书负责。日后声名大噪的辜鸿铭,正是因同乘一艘轮船结识杨玉书,才得以进入张之洞幕府。杨玉书对开发海南有突出贡献,可惜因感染“瘴气”于1886年去世。 1885年1月4日,郑观应潜抵香港,寓居泰安栈,开始委托船务商人联系租船。不久,他打听到有一艘德国轮船可载600人,航速每小时30里,吃水15尺,每月租价3200元,煤炭费、引水费另计,附加条件是万一被法军击毁、捕获,应赔偿船主8万元,赔偿金须提前存入银行,由银行出具担保书。张之洞不愿接受这个担保条件。由于方恭的援台队伍仍需整训,郑观应未能立刻赴汕,一直待在香港联系船只。 局势变幻,张之洞又不时提出新要求,船主也不断调整条件,有些船只短期内不能到港,多数已到港者又不能久待,郑观应与张之洞来往电报有数十封之多,逐渐偏离了最初的计划。当中有一次,租船条件已得张之洞同意,郑观应跟德国某洋行草签了合同,张之洞突然要求再减价,终于未能租成。4月14日,他从香港向张之洞发来最后一封电报,告知阿富汗与俄国打仗俄军获胜的消息。 郑观应一边联系租船,一边却要应付香港法庭。早年他在太古洋行当买办时,曾为同乡杨桂轩担保,后来杨氏亏欠洋行四万多元,郑氏遭太古洋行控告,被香港法庭羁留,时间不是夏东元先生所说的“1885年1月7日之后几天”,而应该在2月。2月11日,郑观应发电报给张之洞称:“粗雇三船均有头绪,惟现因封港,暂不能办。应近患寒热,且有友人前在太古亏空迫代清理,乞赏假十日。应禀。” 郑观应一边应付追债,一边仍给张之洞报告各方情报。此次被太古逼债,加上上海机器织布局追索亏欠,让郑观应落入人生低谷,后得亲友力助排解清偿,“脱累归里”,回到澳门养病,开始《盛世危言》的写作。 张之洞派郑观应到香港联系租船,当然是大材小用。郑观应的才能有多个方面,熟悉船务只是其中不太重要的一个方面。也有一种可能是,张之洞读过《条陈时务五策》后,觉得郑观应的思想离经叛道,有“全盘西化”倾向,不宜重用。 作为科举出身的高官,张之洞对“异途”人员总是抱有戒心,这种人才观到了1880年代已十分落伍,与李鸿章大胆任用容闳、伍廷芳相比,显得非常保守。 郑观应与前任两广总督张树声有着十分密切的交往。1881年,郑观应出任上海中国电报局总办,次年李鸿章丁忧,张树声以两广总督署理直隶总督,北上路过上海,召见郑观应咨询电报业务。郑观应趁机呈递《上粤督张振帅论政治书》,痛陈用人之道要有新思维,比如各省洋务委员必须“西文法政学堂毕业”,懂得援引国际法与外国进行交涉,对列强的无理要求“不必迁让”,才能维护中国国体与国家利益。 郑观应的提议,是为伍廷芳北上作铺垫。伍廷芳毕业于伦敦林肯法学院,获博士学位,为香港最早的华人律师。郑观应上书后几个月,伍廷芳从香港北上,从此任职北洋,在对外交涉、铁路建设等方面表现甚为出色。 1884年3月17日,两广总督张树声派郑观应前往香港与港督交涉,将港府扣押的25尊克虏伯大炮提回广州。3月21日,张树声视察广东电报局,由郑观应陪同。 7月8日,新任两广总督张之洞到广州上任,张树声卸任后继续统率入粤淮军,10月26日在黄埔行馆去世。督抚一级的高官去世,都有遗折呈报朝廷,通常是由身边子弟、核心幕僚代为起草。张树声遗折是晚清历史极少见的官场文字,提出西方有其立国之体,中国“遗其体而求其用”,实际上是对恭亲王、李鸿章的洋务思路进行批评。遗折称: 近岁以来,士大夫渐明外交,言洋务,筹海防,中外同声矣。夫西人立国,自有本末,虽礼乐教化远逊中华,然驯致富强,具有体用。育才于学堂,论政于议院,君民一体,上下一心,务实而戒虚,谋定而后动,此其体也。轮船、大炮、洋枪、水雷、铁路、电线,此其用也。中国遗其体而求其用,无论竭蹶,步趋常不相及,就令铁舰成行,铁路四达,果足恃欤? 张树声是廪生出身,团练起家,随李鸿章平发、捻,戎马一生,对洋枪洋炮、电报轮船的功用会有所认识,但没有系统接触西学,要说他能将西方“育才于学堂,论政于议院”认作立国之“体”,恐怕没有这种认识水平,这一思路只能来自郑观应。早在1880年,郑观应就在其著作《易言》中,对西方议会制度有十分明晰的论述,并希望中国“上效三代之遗风,下仿泰西之良法”。他对英国政治制度的认识是: 泰西列国则不然,其都城设有上、下议政院。上院以国之宗室勋戚及各大员当之,以其近于君也。下院以绅耆士商、才优望重者充之,以其迩与民也。凡有国事,先令下院议定,详达之上院。上院议定,奏闻国主。若两院意议符合,则国主决其从违。倘彼此参差,则或令停止不议,或覆议而后定。故泰西政事举国咸知,所以通上下之情,期措施之善也。 7月11日,郑观应在新加坡写成《条陈时事五策》: “上粤督张香帅”,提出:“余平日历查西人立国之本,体用兼备。育才于书院,论政于议院,军民一体,上下同心,此其体;练兵、制器械、铁路、电线等事,此其用。中国遗其体效其用,动多扞格,难臻富强。” 对照这两段话,可以认为张树声遗折的思想完全脱胎于郑观应《条陈时事五策》。张树声遗折所述体用思想,实际上只能是郑观应的观点。张树声长子张华奎与郑观应关系十分密切,张华奎“随任来粤,平日在署经理家务”,也即张树声去世时,张华奎在身边服侍,可以认为这份遗折是由张华奎吸收郑观应《条陈时务五条》写成。张华奎巧妙地利用了遗折制度的特殊性,大胆建言,朝廷对遗折一般不会责怪,不过也仅此而已。 郑观应命运坎坷,一生大多事与愿违。以致于在外有上司朋友的谴责,在家里还有父兄妻子的怨恨,进退维谷,申诉无门。中法战争的第二年,他途经香港,被太古轮船公司借故控追"赔款"而遭拘禁,经年始得解脱。经过这两件案子,郑观应已是心力交瘁。1886年,郑观应退隐澳门近六年,寄情山水,一边休养,一边写作,将全幅精力用于修订重写《易言》,直至1894年,一部体现他成熟而完整维新体系的《盛世危言》终于杀青。 晚年的郑观应,拥护"立宪",反对革命;但又对袁世凯称帝、张勋复辟和军阀混战不满,于是将全部热情倾注到教育事业中。民国十一年(1922年)五月,郑观应病逝于上海提篮桥招商公学宿舍。 本文部分图片及文字来源于网络 赓续中华文化 传承文明基因 欢迎中华文化传承者投稿!返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】