| 精选案例 | 您所在的位置:网站首页 › 生态农家乐设计方案 › 精选案例 |

精选案例

|

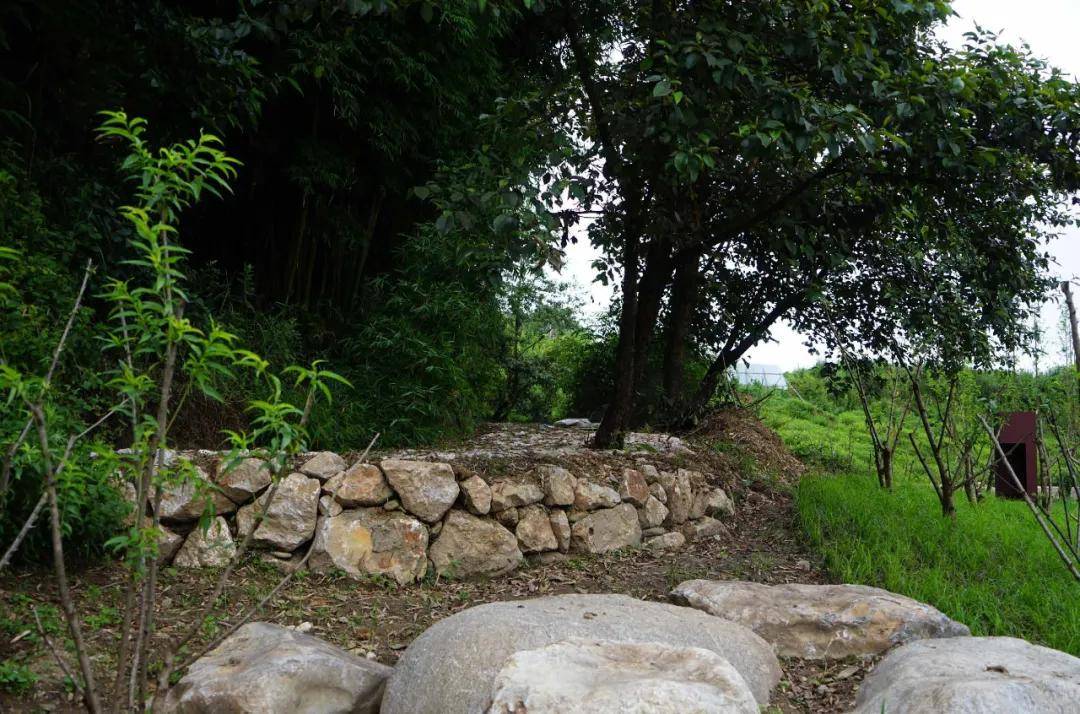

▼场地原状,典型的江南地区城乡结合部的棕地,before renovation, typical brownfield in the rural-urban fringe of the southern region of China

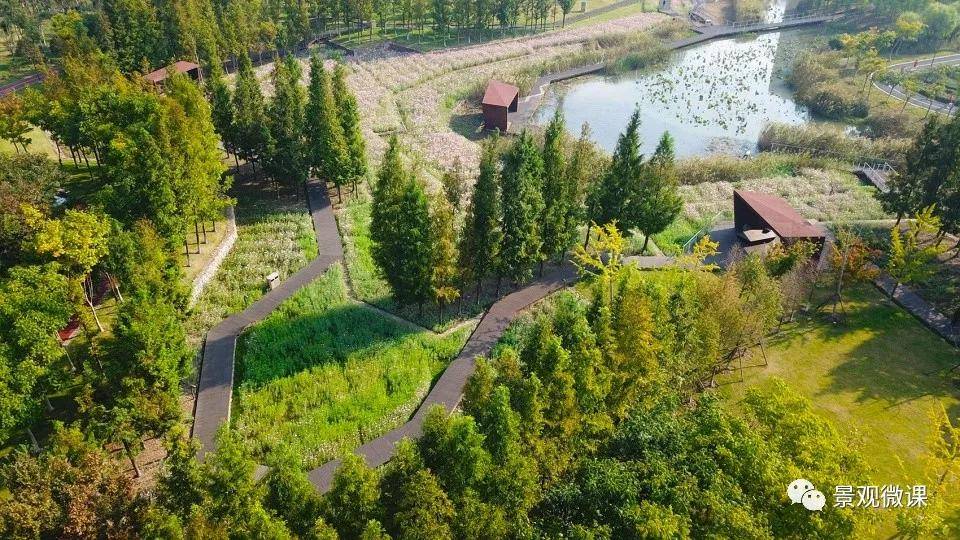

设计目标与策略 | Objectives and Design Strategies 这是一个后工业景观的生态重建项目。作为宁波东部新城生态廊道的一部分,本项目的设计旨在构建生态廊道的连续性和完整性,以综合生态系统服务为导向,将景观作为系统解决城市生态环境问题的综合途径,修复水生态环境,净化水体,重建江南河流湿地,营造满足现代都市生活的城市公共绿地,定义城市新区风貌与特色,为建设中的城市带来活力和场所感,增强城市居民的归属感和认同感;同时,在工程建设和后期维护中,以节约为本。这也是委托方对该项目在生态性、社会性、文化性和经济性诸方面的诉求。 为满足上述四个方面的诉求,设计采用了以下策略: ▼局部鸟瞰,partial bird-view

1. 保留、利用和再生:厂房、树木和水系 首先,对场地中的现状厂房予以保留及利用,保留场地记忆、历史脉络,利用厂房网架结构加以改造,与绿色种植相穿插,形成独特的景观空间和餐饮及休憩场所,使其成为整个项目的地标(这部分尚未建设);原有树木及水系均得以保留,并融入到新的设计中。 ▼场地原有树木及水系均得以保留,existing trees and water system are retained

2. 基于水生态过程的地形设计:梯田、曲岸及岛屿 地形设计以改善水生态过程为主要目标,通过减缓水的流速,截留和净化水体,充分利用生物吸收水体中的养分。整体廊道在原有河道基础上,去硬还生,进行曲化设计,并在水中设立多个岛屿,增加滨水生境的面积;利用城市道路与河面4米的高差,设计多级梯田,将城市地表径流经梯田截留和过滤后再排入河道。为强化公园的水生态净化功能,在场地西侧高处设计了一条引水渠,由北往南将上游河道的污染水体提升入引水渠,水渠蜿蜒穿梭在林中,将水分配到各个湿地梯田湿地单元之中进行过滤净化,排入河中。 ▼水中设立多个岛屿,增加滨水生境的面积,islands are strategically placed to increase the interface between water and land

▼利用城市道路与河面4米的高差,设计多级梯田,with an elevation change of 4 meters between the road and the river’s water level, multi-level terraces are designed

3. 多样化的植被:湿地、农作与树林 与上述地形设计相适应,植被设计主要分为三类:一类是湿地植被,水道两侧和水中广植低维护的水生和湿生植被;在临城市道路一侧,分布浓密的树林,以香樟、银杏、杜英等阔叶树为主的乔木林带,形成公园外围的绿色边界,同时,高大的乔木具有通透的视线,沟通城市街道与生态廊道之间的视觉联系。在湿地中分布的岛屿上,密植的水杉和水松树丛,构成生态廊道中间的绿色体块,起到分割空间的作用,树根深入水体吸收水中营养,净化水质;在湿地与林带之间的梯田之上,轮作丰产的作物和花卉,如春季的油菜花,夏季的向日葵,秋季的硫华菊。它们将乡村田野的时令和节气带到城市中来,给久别农事的新一代城市居民一些乡愁,而给远离自然不暗农事的新生代们一些田园的信息,让千篇一律的城市带来惊喜与动感。 ▼高大的乔木形成通透的视线,broadleaf trees creating a semi-transparent visual

▼梯田上轮作丰产的作物和花卉,annual crops and flowers are planted in season

4. 浸入式体验设施:栈道、亭台 连续的步行道和自行车道贯通南北,并与整体生态廊道相连接;一个悬空的栈道系统,连接城市并穿越于湿地、树丛和梯田之中,为浸入式体验提供各种机会;木平台嵌入湿地和梯田之上,或与树丛相穿插,或与风雨亭相组合,点缀于景观基底之上。风雨亭以耐候钢为材料,折叠而成,既是亭子,也是艺术装置,供人休憩、拍照、集会,成为生态廊道中的焦点和观景点,使朴素简洁的湿地和田园景观陡然精神起来。 ▼临水栈道及风雨亭,boardwalk on water and pavilions

▼风雨亭以耐候钢为材料,折叠而成,pavilions are made of folded corten steel

▼风雨亭供人休憩、拍照、集会,pavilions inviting people to relax and linger

▼栈道系统穿过花带,带来浸入式体验,boardwalk system crosses the sea of flowers and brings an immersive experience

▼水上栈道,boardwalk cross the water

▼木平台与树丛相穿插,boardwalk system going through the woods

建成效果:提供综合生态系统服务 宁波生态走廊三期(中山路-百丈东路)于2016年建成,其雨涝滞蓄、生态净化、韧性防洪等生态海绵的功能已充分彰显;除了作为市民日常休憩的好去处外,其季节性的田园景观和花季,为城市带来惊喜,深受市民欢迎。每当油菜花、向日葵等开放之际,这里便成为城市居民最受欢迎的休闲地,为城市带来无限活力。作为整体生态廊道的重要组成部分,2019年获“浙江最美绿道”荣誉。 ▼每当鲜花盛开,这里便成为城市居民最受欢迎的休闲地,hundreds and thousands of local residents and tourists from afar are attracted to the corridor

▼路面细节,detail of the pavement

▼鸟瞰图,bird-view rending

▼平面图,plan

昌宁右甸河城镇核心段流域综合治理项目 项目概 况 昌宁右甸河城镇核心段流域综合治理项目 立足土地的新农业景观 项目地点: 云南昌宁 项目面积:7000亩 设计时间:2015年10月—2016年7月 设计单位: 北京东方利禾设计院、元有景观(原东联成都设计院) 中山中环环保设计研究院(水环境联合设计单位) 公园将《澜沧江水沁茶香》进行山水摹写,做了大型水秀实景展示。我们在县域景观的打造以及农业、功能湿地的景观化处理等方面进行了深入的探索和实践,希望通过我们的努力,可以让更多的人关注农业景观建设,关注县域景观的发展。

▲ 昌宁右甸农业生态公园呈现的是集水资源管理、水生态治理及水景观为一体的农业景观。

▲ 茶韵公园 ▲ 星河田野公园

▲ 田园风光

▲ 自然山水画卷

▲绚丽多彩

▲ 秋天的童话

▲ 很开心能为孩子们的童年送上多彩的记忆点

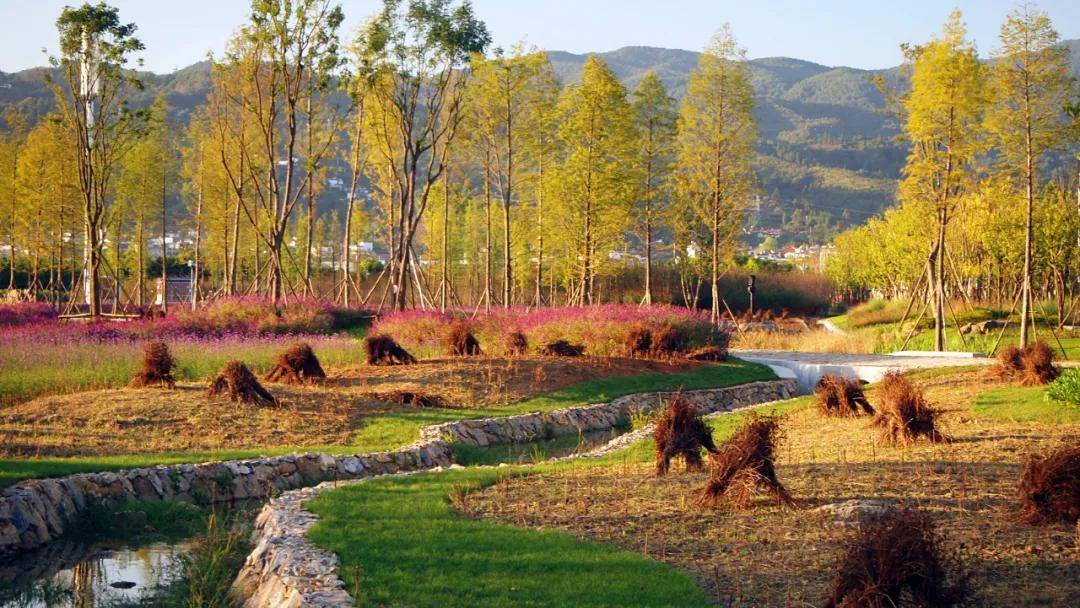

▲ 列式的种植在农田中才更具表现力

▲ 秋

▲ 改造后的河道景观

▲ 水秀 从“田”与“水”出发,在过去十多年的城镇化过程中,昌宁县始终坚持着对城镇核心区几千亩基本农田的保护,这也给所有初次来到这里的人们一个最直观的印象——这是一座名副其实的田园城市。和西南众多小城一样,右甸河作为这个城市的母亲河穿过田野和城镇,滋养着世代昌宁人。该区域以农业与城市相辅相成的“新田园城市主义”为宏观规划理念,有机结合水利、水生态与景观工程设计三位一体,因地制宜,利用右甸河的优势地位将多个城市公园串联起来,形成完整的生态公园系统。

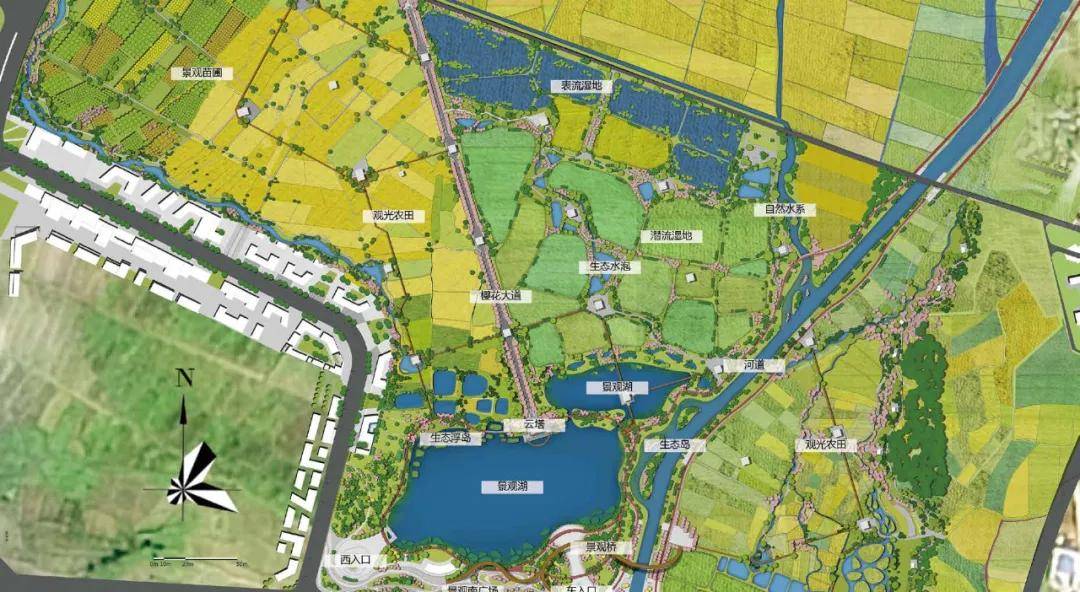

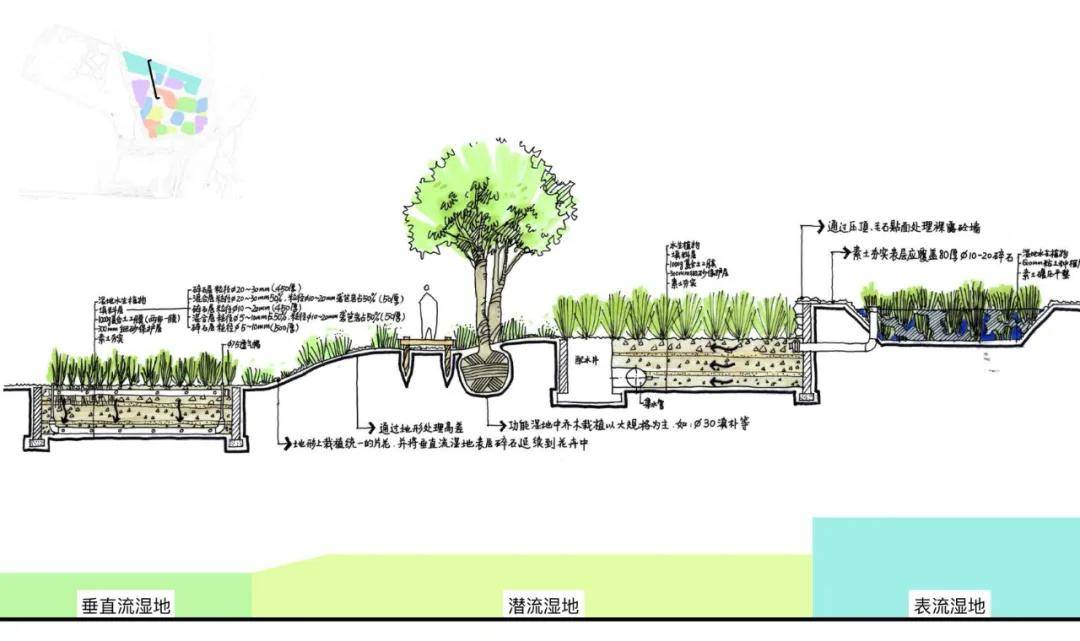

▲一期平面图 右甸河两条支流清真河、团结河被引入园中,由农田表流湿地与功能性潜流湿地吸收净化(如下图),净化上游村落的生活污染物与农业污染,形成清洁稳定的湖区水质,并在雨季蓄滞洪水,增强右甸河主河道安全。

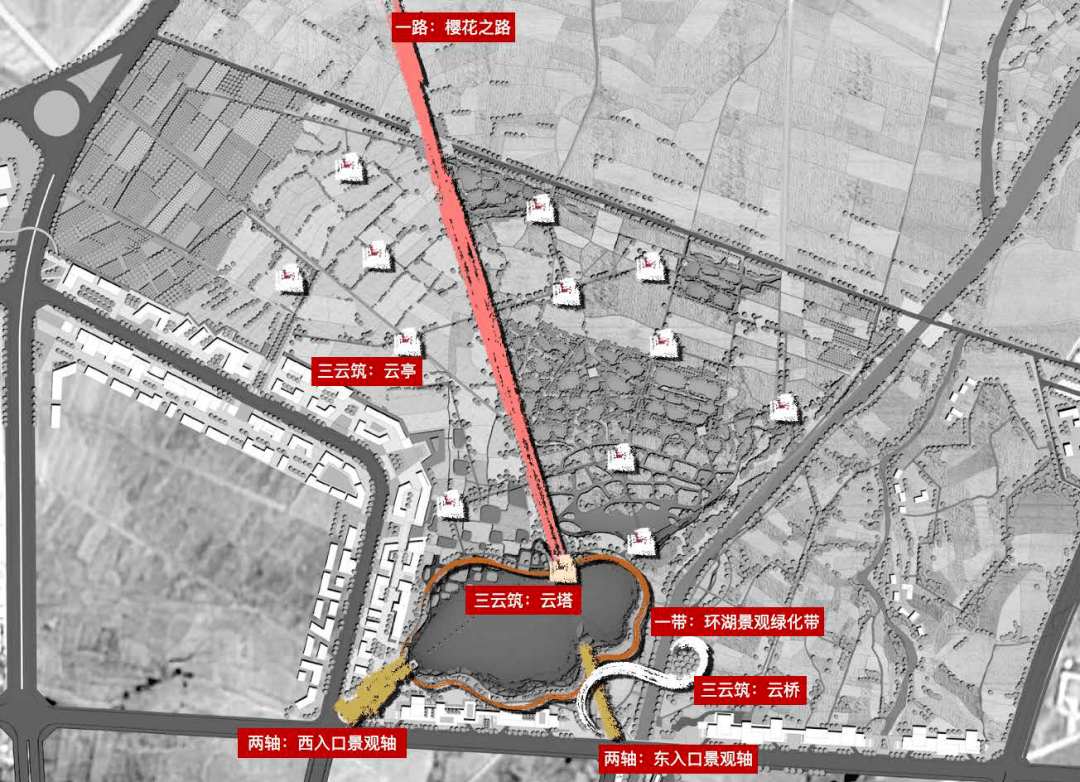

▲水环境生态治理示范园农业湿地公园功能湿地分析剖面图 01 根本属性 项目伊始,我们曾习惯性的认为我们建设的是一个公园,我们会想当然地用“公园”作为标准去衡量它,打造它:遇到田地,我们使之成为农业公园;遇到湿地,我们则采用湿地公园的手法。以公园为核,并寻求公园同其他元素的交融是我们的思路和方向。 于是,按照传统的思路定位,这个项目的把控重点被确定为“一带一路、两轴三云筑”,“一带”是环湖景观绿化带,我们希望将这个区域打造成漂亮的精品绿地;“一路”是樱花之路,樱花是公园植物上的核心,包括云南樱花、冬樱花、日本早樱、晚樱、大山樱等多个品种使公园的春天无比绚烂,而这一条樱花之路,我们要将其打造的足够震撼、足够富有特色;“两轴”是东西两个主入口广场,清水混凝土作为主打的特色材料将是广场上颜值的担当;“三云筑”则是设计师的挑战,在这里大胆的植入现代元素,白色的构成同传统农业的直接对撞,从头至尾就充满着争议,但我们不拒绝争议,争议是一个好作品成功的开端,没有争议则可能意味着平淡。

▲重要节点分布图

▲ 傍晚时分环湖路迎来了许多客人 丨 “一带”

▲ 游人正在体验环湖路骑行的乐趣 丨 “一带”

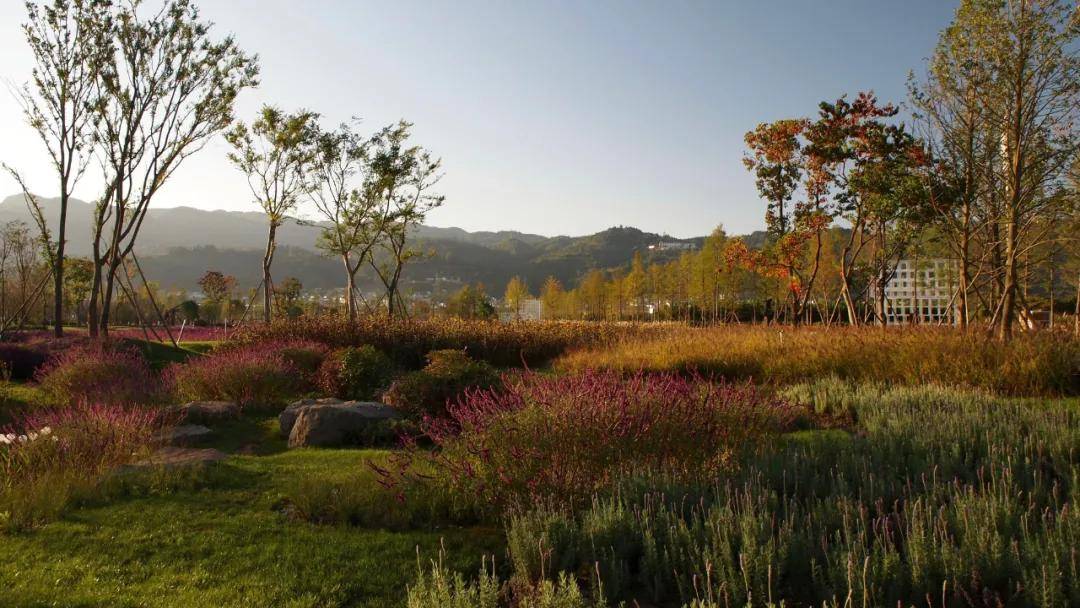

▲ 繁茂的大树、干净的草坪、摇曳的芒草、波光粼粼的湖面,每一个元素都让这个画面美的无比细腻 丨 “一带”

▲ 环湖景观带施工中照片 丨 “一带”

▲ 樱花之路 丨 “一路”(元有景观提供)

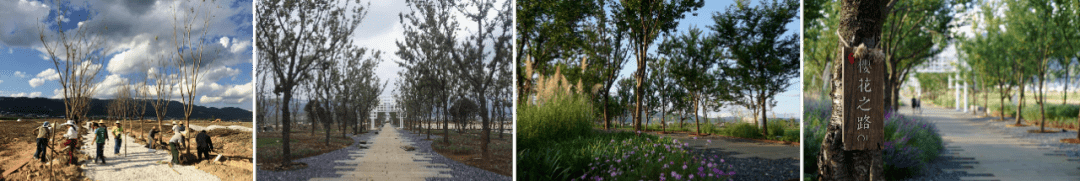

▲ 樱花之路的建造过程 丨 “一路”

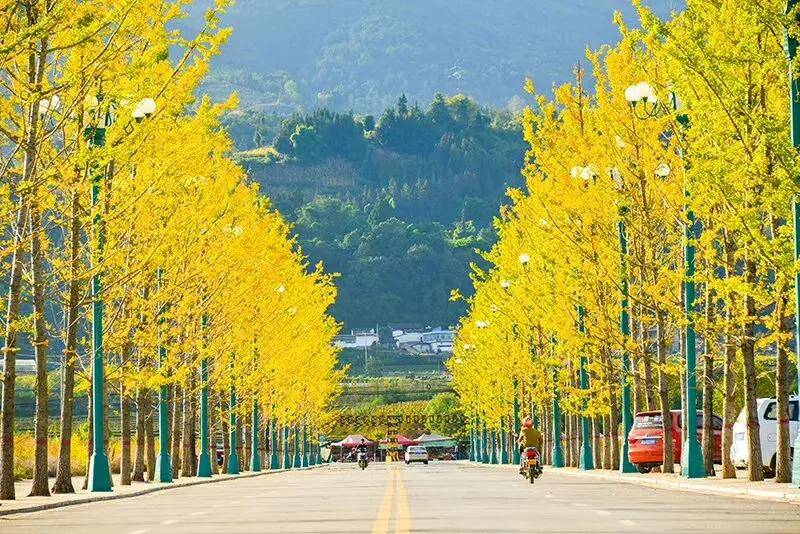

▲ 樱花之路俯拍 丨 “一路”

▲ 冬天盛开的冬樱花 丨 “一路”

▲ 局部与细节 丨 “一路”

▲ 局部 丨 “一路”

▲ 冬樱花是这里的标志,安静地伫立在樱花之路的两侧 丨 “一路”

▲ 华灯初上 丨 “一路”

▲ 广场上高低错落的花岗岩砌块 ,化身为休息的座椅 丨 “两轴”

▲ 西侧广场火山岩下预埋排水管,我们将雨水花园布置在一切可能出现的地方 丨 “两轴”

▲ 看到了照进现实的“望楼” 丨 “云筑”(元有景观提供)

▲ 夜里灯光的柔与结构的钢结合起来,打开了一个奇幻的世界 丨 “云筑”

▲ 雨后华灯初上的云亭,美的如此华丽与清澈 丨 “云筑”

▲ 小湖上的云亭 丨 “云筑”

▲ 蓝天绿地的衬托下,云亭仿佛一朵朵白云,而人们就真的开始在云端起舞,一切都毫无违和感 丨 “云筑”

▲ 云亭也是小朋友玩乐的场所 丨 “云筑”

▲ 云塔的高度初被确定为22m高,在东方人的项目内审会上,有专家强调,云塔高度的最终确定,应从场地的实际感受出发,不能纸上谈兵。受此启发,我们用吊车升起云臂来确定云塔最终高度,结合现场实际感受,肯定了22m的云塔高度。

▲ 施工中的云塔同白鹭一同展示着落霞与孤鹭齐飞的美好景象 丨 “云筑”

▲ 云塔夜景航拍 丨 “云筑”(元有景观提供)

▲ 暮色中的云桥为云塔构建了协调的框景 丨 “云筑”

▲ 云塔 丨 “云筑”

▲ 夜 丨 “云筑” 随着公园的建设一步步推进,我们在灵活处理场地中一些小细节时,却往往不能遵循这样的原则将其化解,而是本能的向着这片土地中原有的风貌去努力打造。 如右甸河东岸的土陡坎,传统的处理方式是“俗则屏之,嘉则收之”,习惯性的思维和公园的处理手法自然是屏蔽掉,用一些常绿树进行封堵,而在乡野,这里的一切都是“俗”的,接地气的“俗”反而应该被我们所吸纳,应该将其融入场地之中;又如右甸河畔的两排原生柳树,对于景观而言实际上遮挡了人们看河的视线,习惯性的思维是通过伐移部分树木打开一些视线缺口,并用移栽的树木加强局部柳树的厚度,使柳树形成一些组团,这样处理,即照顾了人的视线,又打破了柳树阵列的形态,一举两得。 这些处理手法没有错误,但是却干扰了这片土地本来的样子。翻看景观意向图片,农田中树木的表现形式多以“阡陌交通”的线性出现,行列式的种植在农田中才更具表现力。按照这样的思路,我们在无条件保留柳堤的同时又在河西岸的农业展示区中增加了一排颇具气势的落雨杉大道,较之传统的田间水杉路平添了几分色彩,同时也不失田间的质朴。 樱花之路、杨柳岸、落羽杉共同构成了场地中阡陌叠田的景观氛围。 所以,我们开始关注这个项目的两条线,一是传统的公园线,也是基础线——“一带一路,两轴三云筑”,这是场地的基石和骨架。另一条则是土地线,关注我们各个景观元素同土地的关系的线,公园同土地、湿地与土地、河流与土地,关注这些元素同土地的过度、渗透,关注它们的融合与共生,关注其你中有我,我中有你的细微变化,这才是项目的“眼”。

▲ 并没有“俗则屏之”的河东岸陡坎

▲右甸河河道改造前后对比照(元有景观提供)

▲原生柳树自然围合出新的空间,只需稍作润色

▲ 逐渐乡野化的种植手法 丨 田间的两排落羽杉

▲ 樱花之路形成的阡陌叠田景观 02 回归土地 在这块土地中,一方面,我们要把现代做到极致,而另一方面,我们也需要把景观做的很土。场地中的一条弧线,我们可以借助电脑和GPS定位技术使之在大地上勾画的相当漂亮,然而这条弧线却并不属于这里。就在离场地不远处的阿背寨有着当地最著名的梯田,然而, 你却很难说清那每一条田埂走出的线条合乎哪种形式美学。 所以,经验和手法,在这里,并不合时宜, 忘掉属于公园中的优美曲线和公园中的复层种植,反而那些看似没有道理的配搭,可能就属于这里 。 我们把大量的滇朴、黄连木、桂花点缀在农田和湿地中,并不是因为构图或者美学的需要,只是当我们走到这里的时候需要休息,或是这个地方需要眺望一番,多希望有株大树为我们提供阴凉。而它们的配置也谈不上什么手法,没有刻意要求桂花在滇朴前面,或者三株和五株的定式,又或者偏执的把桂花下面塞满灌木地被。

▲ 昌宁的阿背寨梯田

▲ 农田中点缀的树、石头堆砌的树池与场地的气质很融合, 显得如此的接地气

▲公园景观与功能湿地的巧妙融合 由于工程建设的需要,我们破环了一些田埂,但是如果这块场地最终仍将恢复成农田,我们就一定会按照原状修复它,我们也新开出来不少农田,就学着旁边农田的模式培出田埂, 尽量模仿田埂那种似直中带弯又难以描述的线型 。原生田埂上的野草自然是要保留的,而新修出的田埂就很难在短时间内被杂草侵占,得出我们想要的景观。我们索性就在田埂上先铺上人工草皮,养护则只做控高处理,并不去干扰野草对这块草地的侵袭, 我们希望杂草,或者优势的草种最终占领田埂,并形成稳定的植物群落 。这种 以大自然的自我修复为管理的养护模式 在国外十分常见,我们期待一段时间以后,人为的田埂可以同老田埂一样生态、自然。 忘掉经验和惯例,同样运用在了景石的处理上,东水溪的景石选择了粒径在三十公分到一米五左右的河卵石,常规的叠石手法如安连接斗挎拼悬剑卡垂,在这里几乎没有用武之地,我们希望这里的景石呈现出一种几近自然的原始状态:有的石头仅露出表面薄薄一层,如裸岩般自然风化;有的呈自然滚落,轻轻的浮在土地之上;有的石头甚至要表现出不十分稳固的形式,这些都是在自然的冲击石沟中习见的,也是我们的场地中所接纳的。 无招胜有招,无法出自有法。武功的最高境界是无招,造园的最高境界就是无法吧。

▲农田中保留的田埂

▲公园中原有的机耕道改造

▲乡野景观

▲嵌在草地中的景石

▲农业景观的新方向

▲春 和 夏 03 土地和水

四面环山,流过碧水,万亩良田,背依密林,怀抱小湖。昌宁,有着典型的山水园林湖的空间格局,而串联起这个大格局的无疑是水,水滋养着这一切。中国南方的农田灌溉系统发达,每块农田都是一个错综复杂的水利工程,昌宁也不例外,场地中的农田干渠、支渠、斗渠、毛渠水网密布很多数据和基础资料的不完善使得设计师们很难在图纸上描绘出场地内干支斗毛(渠)的全貌,其中的斗渠、毛渠大多是现场确定,其走向、形式也大多因势利导、不拘一格。 水网复杂,不同水系的景观形态和表达也是项目的重点和亮点,在这里,我们将东、西这两条最重要的支渠用不同的植物、景石和地形分别打造成了景观水溪:西侧水溪紧邻规划商业街,故多了些人为色彩,上木云南樱花、晚樱、垂丝海棠分段呈现,下木配合各种灌木片栽,形成花溪,并结合火山岩景石形成可坐、可过的功能形式,局部跌水潺潺,富有情趣;东侧的溪则是片田园的写照,散落的河卵石,大片的细叶芒和大片的向日葵,穿插着优美的草坡地形,使得这里充满了陶渊明的桃源诗意。 此外,各路水网我们都希望其统一中寻求特色,如樱花之路延长段不着装饰,尽显质朴,樱花之路西小渠用毛石砌得,居于樱花一侧颇具和风,团结河外扩、右甸河外扩虽是大动干戈的水利手段,但景石同植物的巧妙搭配,却使流水叠瀑成了公园的一景,硬生生的池岸变得鲜活。

▲右甸农业湿地公园水资源分析图

▲配置手法丰富多样的西水溪

▲西水溪有水时潺潺流水叠泉,枯水时形成景观旱溪别具一格

▲西侧农田间的毛渠沿着落羽杉大道的踪迹延续下去

▲水溪、卵石、植物的交织

▲东水溪与观赏草交相呼应

▲右甸河外扩后不仅丰富了水岸的形式,且流水叠瀑自成一景

▲右甸河外扩后的水岸

▲用小磨盘精心打造的水源头,颇有“问渠哪得清如许”的诗意

▲樱花之路西小渠原是田间毛渠,改造梳理后简洁质朴,颇具和风

▲在花田农田之间穿梭的西小渠 04 我们与土地 每到一个地方,我都渴望寻觅属于当地的气质。发现当地的美其实并不难,要把这种美提炼到美学的高度并运用在土地上就需要些时间去发现了。场地中飘落的“云”元素,就是设计师寻觅到的当地味道吧,而我们还需要以植物、石头、材料等元素继续为这些漂亮的“云”披上美丽的嫁衣。 所谓“土素”,就是我们苦寻的方向。 与土素相对的也许是土豪,一块场地做的土豪些可能也不简单,但至少有迪拜那么多经典的案例可以遵循。土素则不是简单的做减法,而是绘画中的抽象派,泼墨山水中拉枯的笔触,是心做了减法,而不是手段做了减法。 不用特意甄选那些奇珍异卉了吧,就是这些乡土的、当地的最耐人寻味:右甸河东岸,我们把胭脂桃的规格主动下调了2公分,小桃的片植、密栽带出了“三生三世十里桃花”的味道。也无需追求那些高大威猛的大规格树木了吧:30公分的大树我们也主动减量,不是因为成活或是树形欠佳,只是因为我们任性的觉得这片土地上要些小树就足够了。不必是每个云亭边都要搭配几株大树提提气场吧,也不必是所有的石头边上都需要配些花草了,水渠的侧面不妨裸露些灰土,只要这些够自然,够土素。 偌大的公园南广场,原本希望充分运用云南当地植物资源,搭配出高中低不同层次的眼花缭乱的植物景观。然而,土素之下的南广场,被我们以一种黄连木贯穿始终,大树掩映在草坡前后,寥寥数笔的勾勒,就形成一种简单纯粹的景观风貌。

▲隐藏在东岸地形里的“十里桃花”

▲东岸陡坎毛石平台还原了云南当地的景观特色, 乡土味道十足

▲东岸水溪、景石与植物交织, 寻找土素的味道

▲东岸向日葵花田收割后, 土地露出了原本的面貌

▲南广场简单纯粹的种植风格

▲场地中杉木枯树的再利用,搭成小桥

▲借鉴乡野的处理方式将植物的枯杆捆扎起来 我们单纯的希望,当这里的水变得清澈明净、城市变得更美丽的时候,可以有更多的人慕名而来,把这里作为人生旅途规划中的一站,在享受景观的同时并看到我们曾经为此付出的努力。 一切以乡土为出发点,公园中死去的树木、村中破旧的门板都将都成为我们进一步装点这里的素材,爱上这里,不是刻意的,用属于这里的东西让这里变得更美,用这里的方式打扮这里,才使这里更有味道,才使得这景观只属于昌宁。

▲再利用之标牌策划

▲制作手绘的植物标牌

▲“梵高的花园”制作流程

▲梵高的花园

▲向日葵花田里的“ 向着太阳, 笑起来”

▲云端花田

▲油菜花田 05 土地的可持续 从设计规划的角度,设计保留了农业的元素以及农业的味道,让农业和景观同步,同时加强生态建设,让农民进行绿色有机种植,再利用景观作用进行销售,二者结合。也可引进香料花卉,这些,可能是未来这片土地可持续发展的一条道路。

▲场地中的油菜花籽已被我们收割,并联系了当地的土作坊榨出油来,细细算来竟有不菲的收入,我们把包装好的成品在公司内部活动上少量分发,其余都留给了各参建方,算是对可持续公园的一次探索。

▲场地中的功能湿地,种植也有农业的一面

▲功能湿地

▲追随太阳脚步的向日葵花田

▲随风摇曳的鼠尾草

▲这片花田以后会成为当地人的另一种“乡愁”

▲云端花田

▲水秀实景演出 丨 《澜沧江水沁茶香》

▲这里已经成为昌宁人茶余饭后、节日庆典不可不去的场所, 已经成为当地人生活中不可或缺的一部分。 —————————————————————————————————————————————————————————————— 如果有兴趣深入学习的同学,可以关注“景观微课”和“东道手绘”微信公众号,查看更多考研经验和手绘知识,了解风景园林,环艺景观,环艺室内,建筑设计,城市规划的课程信息。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】