| 莫森·莫斯塔法维:城市主义与建筑中的生态 | 您所在的位置:网站首页 › 生态主义景观设计师招聘 › 莫森·莫斯塔法维:城市主义与建筑中的生态 |

莫森·莫斯塔法维:城市主义与建筑中的生态

|

人物简介: Mohsen Mostafavi是一位建筑师和教育家,现任哈佛大学设计研究学院院长以及亚历山大和维多利亚•威利设计教授。此前他曾在康奈尔大学建筑、艺术和规划学院任职任吉尔和艾尔瑞院长,以及亚瑟L.和伊萨贝尔B. 威森伯格建筑学教授。不仅如此,他还曾经是英国伦敦建筑联盟学院校长。 Mostafavi院长效力于阿迦汗建筑奖指导委员会,是豪瑞可持续建筑基金会的评选团成员之一,还曾经是伦敦发展机构和RIBA皇家金奖设计指导委员会一员。现在,他已然成为国际知名建筑的城市设计顾问。 他在英国伦敦建筑联盟学院学习建筑,并在埃塞克斯大学和剑桥大学进行关于反宗教改革的城市历史研究。此前他曾是哈佛大学设计研究学院进修建筑学硕士I学位的导师。Mostafavi院长也曾在宾夕法尼亚大学、剑桥大学和法兰克福美术学院(Staedelschule)任教。他的研究和设计项目曾在多本杂志上发表,如《The Architectural Review》(英)、《AAFiles》(英)、《Arquitectura》(西班牙)、《Bauwelt》(德)、《Casabella》(意大利)、《Centre》以及《Daidalos》(德)。他曾经参与撰写《建筑与连续性Architecture and Continuity》(1982)、《延迟的空间Delayed spaces》(与Homa Fardjadi合写,普林斯顿建筑出版社, 1994)以及《持续风化:时光中的建筑生命On Weathering: The Life of Buildings in Time 》(与David Leatherbarrow合写,麻省理工学院, 1993),后者因论及建筑学理论而获得美国建筑师协会奖项。Mostafavi院长最近的出版物包括:《渐进Approximations》(英国建筑联盟学院/麻省理工学院, 2002)、《表皮建筑Surface Architecture 》(麻省理工学院, 2002)、《景观都市主义:景观实用手册Landscape Urbanism: A Manual for the Machinic Landscape》(AA,2004)以及《结构空间Structure as Space》(AA,2006)。

如图,照片是新与旧共存的上海现状。比如上海法租界,现在很重要的议题就是这一块的城市更新是怎么发生的?另外有一个很重要的误区就是大家以为修旧如旧一定会是最好的办法。北大成立学院的重要契机就是我们旧区改造是否能够注入新的模式和思路。 现代建筑流派里面有很多重要的观点,其中很重要的一个观点就是少就是多。我本人的实践是减少元素,发挥材质本身特性,追求一种新的表达语汇。少就是多需要借助一些重要的基本元素和基本框架。它的局限性是若只盯着建筑形态,对周边社会的影响考虑就会非常少。 伦敦国家博物馆就探讨了建筑与社群之间的关系,用比较简单的手法达成很多目标。这样的观点开创了一个先河,开创了一种新的时代,让我们对于人与建筑的关系可以用一种全新视角去审视。对于用比较简单的手法达成很多目标,到底意味着什么?到底怎么做?我们仍然在探索过程中。这种观点主要的出发点就是希望规划师、建筑师、设计师能够放开视角,研究我们设计的环境跟人类社会之间的关系。 在意大利,特别是16世纪发展明显的时候,人们在城市边缘的庄园中,做了很多环境和景观之间的实践,在边缘所做的设计实践,反过来影响城市设计本身。其中一个教皇创造了很多城市街道,能够延伸到郊区,表达了一种教义上的升华。在欧洲,这样一种城市形态和景观、自然之间的关联,用不同形式,在不同国家,发生着不同的变化。

如图,这是德国的一个小城,几乎是我刚才所说形式非常明显的例证,这个城市形态几乎是自然的一个翻版,它启发了人们对城市和自然之间关联的一些新的思考。其中一个理念是城市就像是被插到这个自然里面的元素。

在拉维莱特竞赛中的一个方案,就是把一个立体高层建筑平放进这个景观里面。创造了很多点,这些点散布在整个拉维莱特里面。这些全都是一些尝试,重新思考建筑与自然关系的尝试。 今天我们如何来重新思考建筑与自然的关系呢?哈佛的斯坦尼兹教授在做很多地理信息系统和建筑之间关系的工作,我们知道建筑师习惯于在设计一个建筑的时候是从零开始。景观设计师的设计一定要有佐证、有依据、有原因的,景观设计师不可能从零开始,一定会有一些制约因素、相关关联的因素。

如图,这个设计是拿周边现有环境的制约作为设计出发点,而产生这样一个思路。其中一个很重要的思路就是把现状作为延展我们设计理念一个最原始、最重要的出发点。他的这个设计非常独到,但同时功能非常好,因为跟现状结合的非常好。所以这样一种项目尝试,不单考虑人与建筑,同时考虑人与建筑、场地、自然,是多种元素的集合。现在大量设计都是在研究人如何去使用空间,使用功能,这样的思路会阻碍建筑景观设计的发展方向。

这是奥地利一个设计师比较早期的作品,他做的东西本身是一个住宅项目,里面包括很多窗户的做法,包括一些遮荫做法,本身是有功能的,同时也是外立面一个组成部分,它不单单是外立面,是带有功能的外立面。 [NextPage] 其中伦敦的一个项目让我很有启发,这个项目把新与旧结合的非常好,不但把建造了建筑,同时创造一种新的社会空间。我认为我们可以开始在城市里,不单把建筑作为一个元素放在城市里,而是开始和城市空间、和城市现有东西进行对话和关联。我现在开始发现一个潮流,在建筑内部的形态,由于工程学一些进步,也开始发生多样性变化,不再单一,而且变得非常复杂和多样。

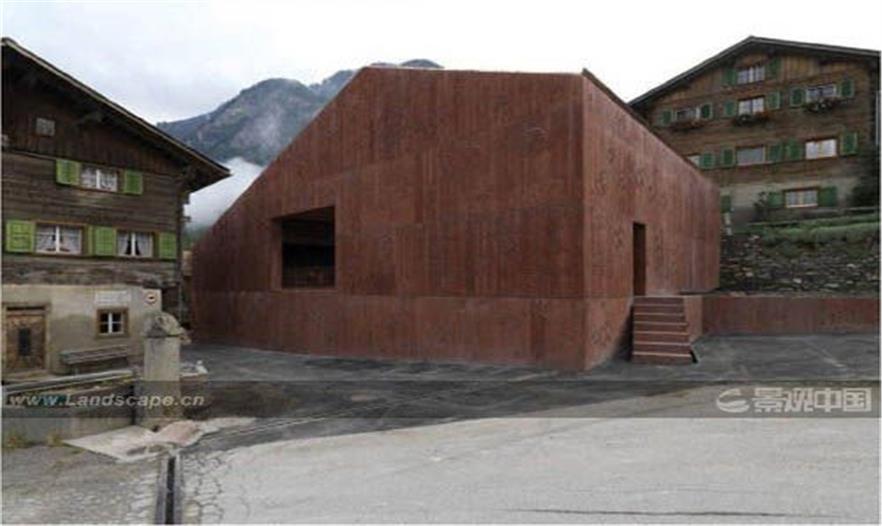

瑞士的设计师在一个小城镇里面做了一个小音乐厅。新建筑的位置原来是一个农业用地建筑,新建筑和以前的建筑大小是一样的。他把这个建筑外形态用水泥、钢筋复制完完全全复制,但复制以后里面只有一间房,其他地方都是开放空间。对当地人来讲,它保留了传统记忆,但又是一个崭新的功能、崭新的建筑。它的建筑外部做了很多图案,这些图案可以用计算机控制手法做得非常精确,但是他不想做得非常人工化。这些东西全都是人在木头上刻出来的,所以有人工的痕迹,不是那么很机械。这对当地人来讲也是一种独特的品质,非常有品质感。这个建筑本身一些思路就是不追求过于完美的机械的东西。音乐厅中间是打开的内外流动的空间。现在有一个很大的潮流,一些领先的设计师着重研究建筑内与外的关系,也同时研究建筑内部复杂的空间关系。建筑设计师到底能够对将来使用这个建筑的人提供什么样的服务呢?

如图,法国波尔多所设计的一栋住宅,一般来说建筑在里面使用的体量里面体现建筑真实的使用功能。然而设计师用一个很少的投入创造了一个崭新的体验,每年里有几个月,建筑拥有者可以到外面的空间里体验一种不同的生活情景。

这是一位英国建筑师取了印度太太以后设计的建筑。他很重要的贡献就是把在西方学到的建筑设计知识,跟印度当地建造手段相结合,创造出很多很有趣的东西。 我给大家看的很多东西都是要把生活节奏放慢,现在很大一个问题就是发展的太快,没有时间思考。北京大学和哈佛大学很重要的使命就是要继续思考,这是思考的集中点。

如图是一个捷克的美国设计师,他在印度盖了一栋住宅功能建筑,他对气候带非常了解,同时对当地人起居方式非常了解。他的建筑有相当浓烈的地方特性,但同时也创造了一种非常好的生活起居方式。 在哈佛大学的教学上,刚才我所谈到多重的思维方式是我鼓励的,我最近在哈佛设计杂志上所发表两篇文章,都是在谈可持续发展和人生活愉悦之间的关系。一般来说我们谈可持续发展,往往谈得都是对自然资源量化的、控制上的一些东西,给人感觉完全是一种道德上的尺度,我认为非常重要的一点就是把可持续发展的概念跟人具体的生活和审美有机结合在一起。 刚才所谈到的这些方方面面,最后总结归纳提出一个新的理论——城市生态主义。城市生态主义就是想寻找到刚才我所谈到的这些疑问的答案,它不是唯一的答案,但是可以选择的答案。大家都非常关注城市化和景观之间的关联性,我提出这样一个理论对于我们创造一种新的生态和城市生活之间新的思路带来一个契机。 这是我提到一些思路各种各样的关键词: Anticipate;Collaborate;Sense;Curate;Produce;Collaborate;Interact;Mobilize;Measure;Collaborate;Adapt;Incubate 我希望是多重角度介入的规划方式,而不是单一的、传统上做总规的思路。所以把生活方方面面多种元素都集合在一起,去寻找一种新的答案。我所提出这些解决答案里面有一些非常简单的尝试,不是非常复杂。

如图,这个空间通过简单植物介入,可以产生奇妙的变化。我并不是想把这张图片作为优良景观范例给大家看,我想谈的是积极正面的促进城市更新过程的案例。我谈的主要是人的积极参与,这是非常重要的过程。哈佛大学大量的学生都非常积极的参与到这样一个可参与、能见到成果的过程里,根据大家这样的兴趣,我创造了很多教学课程,这些课程回应了社会需求,同时也提升了设计本身的思路。 我去年成立了新的专业:城市规划和景观,艺术设计和社会学。提供一个机遇供大家研究城市、规划和景观之间的关联性。我想创立一个新的学科,研究公众参与的规划手段的学科。实际上是一个简单的问题,在这样一个灾难频发的环境里,我们的应对手法是什么?我们面临的复杂问题不单单是景观设计师或者规划师能够独立解决的问题,必须融入经济学、社会学、政治学等,方方面面的人才汇集到一起去共同寻找解决的答案。有大量的建筑设计尝试研究建筑与自然之间的关系,我认为还没有一个特别成功的范例是在建筑内部空间里面如何把景观和建筑使用功能良好结合在一起的。 我们今天所应对问题的时候,思路不能局限在一个点,局限在一个小的尺度里,必须放大到一个非常大的尺度,从多重角度去思考我们所面对的问题。

如图,哈佛大学景观系教授所做的研究,研究城市化进程中,对于一个大的区域所带来影响的研究。因为美国行政划分和政府权力结构的制约,我认为美国政府管的就是非常小的一个区域,从政府行政角度上来讲就失去了一种城市跟郊区环境之间关联性的支持。在这种情况之下,这种研究至关重要,可以表达出当地决策,因为地方性决策对整个区域会产生连锁反应,这个研究就可以让人直观的看到这样一个后果。现在整个社会对这方面的影响还是非常缺乏方法的,哈佛正在倡导研究开发一些新的方法。 [NextPage] 甲地所做的决策,会连锁反应到乙地会有显现,这个显现不会很直观,但是我认为可以用直观的手段让别人看见。从设计学院角度来讲,大家都是对可视的、直观的东西能够理解比较深刻。我认为景观和城市主义的关联性是让大家更加的关注整个城市演进的过程,而不单单只关注它最后的结果。 我不但鼓励大家从视觉上了解一个城市,我找了一个香水师把墨西哥城很多味道记录在平面状态上。这是一个非常好的手段,我们大家是有感知的,有听觉、味觉、嗅觉,除了视觉之外,把味觉也记录下来,也是非常好的了解城市复杂化的一个办法。老师带着学生去体验,每个瓶里都装着墨西哥城不同地方的味道。很多东西不但要看着好,而且要闻着好,很多东西看着不错,闻起来很糟糕。有很多艺术家开始更多关注城市里对人感知的影响和艺术之间的关联性。哈佛大学也非常关注内部空间,包括内部空间里能够创造对人感知的影响。 很重要的一点是我们人体对周边环境的一种敏感性的研究,同时环境又对人体产生影响,包括今天这个空间比较冷,对人的行为举动都会产生一些关联性的影响。以后建筑师会更加敏感去研究环境对人的影响,这是一种氛围、情绪上的影响。 城市其中一个挑战就是提供公共基础设施,很重要的一点就是垃圾产生的过程,这些问题会引导我们产生对城市设计不同角度的思考。不能把服务当成是一个必然给城市的服务,同时我们在想它能不能引发出一些新的城市设计上的思考。

大家看到如图后面的黑影就是在纽约一小时创造的垃圾量,体量很大,这些垃圾怎么办?这是一个假想的项目,大家研究了可居住的空间和一个生长过程之间的关联。 不同城市基础设施、公共服务带给我们了一个思路:我们对不同城市要有不同的规划手段,而不能用一种思路去规划所有城市。

如图是非洲的居住形态,跟其他国家和地域完全不同。城市基础设施带来对城市形态上不同的视角,像纽约市冬天除雪,不但是一种公共服务,同时也带来一些人对整体城市规划上的一些思考。这个行为本身就像一个行为艺术。除了行为艺术之外,我们也要考虑到很多地方撒盐,盐怎么来的,盐用完了以后怎么储存,不单单是除雪表面上的东西,深层次有一个连带性关联的问题。 对盐生产、运输、使用过程的研究会激发我对公共空间的设计产生出一个新的思考。这样一个复杂的关联性思考能够激发出一个新的公共空间设计方法。 有生产功能的景观,同时审美也能够做得非常好,这一点非常重要。古巴哈瓦那很重要一点就是人们在城市花园里种地,同时有食物生产功能,同时又看成一个花园,大家可以欣赏它,这一点非常重要。提出这个理论很重要的切合点,就是研究生产功能的景观和城市之间的关系。

如图,在巴黎看到的,这是一个果园,同时也是一个花园。看起来像大地艺术,实际上是一个产盐的场地。我们作为景观设计师,可以从它的形态和功能上学到很多东西。 在我们延展这个城市空间的时候,在自然环境和人造环境结合部创造一些机遇,给这些机遇带来不同的建筑形态和建筑思路,以及场地准备。把自然本身的气象变化,包括一些临时性功能和长久功能这些复杂的东西结合起来之后,带来很多城市发展的机遇。这样一个复杂关联性带来很多新的设计形态。 日本做了一些小房子的研究,这些地方非常挤,建筑之间非常紧密,麻雀虽小五脏俱全,研究的是小空间里非常复杂的内部空间,很有借鉴价值,因为在快速城市化过程中,密度越来越高,在高密度情况下大家如何生存,这种尝试非常有益。这个思路是每一个单独家庭控制的空间越来越大,跟它是反向的思维。这样高密度的开发促使我们重新思考,大规模新开发的项目跟自然的关联。

如图,法国南部政府盖的经济适用房,在这样高密度区域里,设计师花了非常大的努力,把公共空间效能最大化。虽然密度非常高,但是我们设计师不要放弃去创造一个让人能够欣赏、能够喜爱的空间的努力。可以看到建筑师在这个项目上作出非常艰辛的努力。城市空间资源有限,我们要学会在有限空间里面利用创造性来创造出新的人居方式。

我很喜欢西班牙设计师做的这个学校,上面有屋顶花园,里面有健身房,它是一个学校,同样也是一个公共空间。地面跟城市相接,屋顶跟城市也是相接的。刚才那个项目是在西班牙比较穷的时候盖的,我们可以从中学到在我们资源和财政有限的情况下,如何用良好的设计去创造良好的空间。 刚才谈到所有的问题,密度、城市基础设施,怎么变成你的思考的一部分,从而带来一个新设计的启发?汽车、公共交通是我们长久面对的一个挑战。大家可以做一些尝试,把交通工具和其他能源设施结合起来,做一个新的城市。 现在还有一个新的思潮,关于城市屋顶的利用。我们研究一些大家都非常喜爱的城市以后发现了一些很有趣的现象。比如巴黎是一个非常人工化的大尺度规划,整个巴黎规划跟凡尔赛的规划有明显的关联性。伦敦发展模式则完全不一样,城市发展不只有一个轨迹,每个城市都不一样,我们都要从中汲取营养。 在新的规划城市里,做很多生态建筑的时候,设计师过多强调生态功能本身,忽略了空间所创造的人的生态多样性。所以在我们思考大环境的时候,不但要考虑城市化和郊区的关系,还包括城市与郊区接合部点上发生的一些问题。 我们理解城市的时候不能把建筑当做一个单独的物体放在城市上,我们想得更多的是关联性,非常复杂、多元的、多种形态建筑与建筑之间的关联性,包括出行方式,包括人的需要,这是非常复杂的体系,能够创造出一个新的城市规划的视角。规划、建筑和生态的学科交叉,能够给我们带来一个崭新的设计思路。学校是非常重要的位置,能尝试不同可能性、提出不同挑战,学校的创造性思维是至关重要的。我们做项目的时候,不要忘记城市复杂空间是应该让人去使用和欣赏的环境,大家要爱这个地方,这一点是大家不能忘记的。 非常重要一点,巴黎广场给我们带来一个启发,当众多建筑把它围在中间的时候,广场上非常快乐的人是大家共同记忆的,而且是创造城市空间最重要的一个目的。这个城市很重要的研究课题就是我们怎么寻找一种平衡,在生态上的一些思路,生态的要求,包括人类民主、追求基础之上,但反过来人是追求快乐的,人是追求物资上一些享受的,这些之间如何达成平衡,这也是城市生态学里面面临很重要的课题。 北大开创一个新学院的时候,我非常希望跟北大,包括其他院校能够做这种新视角的尝试,我认为共同努力这种新的尝试,会带来新的局面。谢谢! 主持人:非常感谢Mohsen Mostafavi,我们面对当前资源和环境问题下,应该是新的城市、新的建筑、新的景观,而景观是建筑黏合剂,把城市、郊区和大地连为一体,把这个过程连为一体。从现在非常小的资源,如何能够把人类无限的欲望扩展,用最小的资源来满足我们最大的需求。更重要的是如何将景观、建筑、城市连为一体,作为一个综合的学科,来解决我们目前面临的综合问题。再次以热烈的掌声感谢Mohsen Mostafavi。 我非常开心到北大参加这个活动。非常感谢北大领导,特别是俞孔坚博士邀请我来参加这个活动,我也非常开心能够参与建立新学院这一非常重要时刻。 这是这个行业一种新教学、新思路的开端,我能够见证这个时刻,我和我的同仁都感到非常开心。我作为哈佛景观设计学院院长,非常自豪有俞孔坚这样的毕业生,能够在中国,不但有非常好的设计实践,同时也建立起这样一个非常有前景的学院。对于我们学院来讲,有很多这样的毕业生能够返回他们国家,而且能够做得非常好,这是非常重要的。我也会经常过来跟大家建立持久的合作关系。对于哈佛来讲,有大量学生去进修是非常重要的,希望中国大量的学子能够到哈佛去进修。 随着我们教学进程的延展,这样合作是非常重要的。虽然北大是一个新成立的学院,但GSD(哈佛大学设计学院)已经是一个非常成熟的教学体系,作为一个学院来讲,GSD主要宗旨是明确我们未来世界发展所面临的不同挑战。我认为GSD也需要做大幅度提升,要面对我们共同的新生态和新挑战。 我有一个非常重要的理念:设计要应对跟当今挑战。我们有一个传统,以前的建筑设计理念,主要考虑从政治角度影响与决定建筑形态,同时又独立从建筑形态、语汇去延展建筑本身的独立思考。今天中国所发生的一切,有助于帮助我们建立一个新的思维模式。产生一些新的思想不见得一定只基于今天我们所处在的政治社会环境,非常重点的就是设计一定要为新的社会生态环境打造新的机遇。面对一个新的社会政治、经济环境,非常重要一点就是建筑师、规划师、景观设计师都要重新审视自己的定位,我们不能够只是作为一个被动的接受者。 今天俞博士谈了非常多我们今天面临的挑战,非常重要的是快速城市化进程中所面临的问题。同时这个挑战里很多是新与旧的系统发生碰撞时的挑战。我们规划新城市的同时也触碰旧的城市,不光是拆迁与新建,我们还要在新与旧两者之间寻找答案。新的城怎么建?旧的城怎么办?这是我们面临的挑战。 很重要一点,在快速城市化进程中,有很多人是从郊区、农村搬到城市里,我们不单单要盯着城市,还要研究农村、城市之间的关系。在郊区会发生什么?农村会发生什么?在快速城市化过程之后,农村会变成什么样子?在我们这个社会里一个地方发生一件事情,一定会在其他地方有连锁反应。就好象在伊拉克战争,有可能对加拿大某一个城市发展进程也关联。由于伊拉克战争而产生一种对新生能源新的角度,连带产生一些新的产业,而这些新的产业又影响了加拿大当地人的生活状态。所以我们现在设计的时候,必须想到它带来的后果是什么。 现在我们在城市化,但是城市化也有不同的形态。在印度,贫与富都住在一个集中的地方。在那里,也一定会联想在中国类似的情况发生。这样富与贫就会产生很重要的摩擦和碰撞。中国的土地政策允许中国城市快速建造新城,在其他国家这往往是不太可能的一件事情。我们当然都对中国城市化发展速度感到非常惊讶,包括对基础设施的建设感到很惊讶,浦东一夜之间就会变成这个样子感到非常不可思议。一方面建的时候是非常令人吃惊的速度,但是同时挑战就是你建的到底是什么?浦东建设范本来自于巴黎拉德方斯的模式,很多高层建筑,但是高层建筑之间的空间是非常有限的。我们现在是该讨论建筑与建筑之间空间问题的时候了。 |

【本文地址】

Mohsen Mostafavi(莫森·莫斯塔法维) 哈佛大学设计学院 院长

Mohsen Mostafavi(莫森·莫斯塔法维) 哈佛大学设计学院 院长