| 静心读诗园:莱蒙托夫《帆》(双语朗诵&赏析) | 您所在的位置:网站首页 › 璞勒怎么读 › 静心读诗园:莱蒙托夫《帆》(双语朗诵&赏析) |

静心读诗园:莱蒙托夫《帆》(双语朗诵&赏析)

|

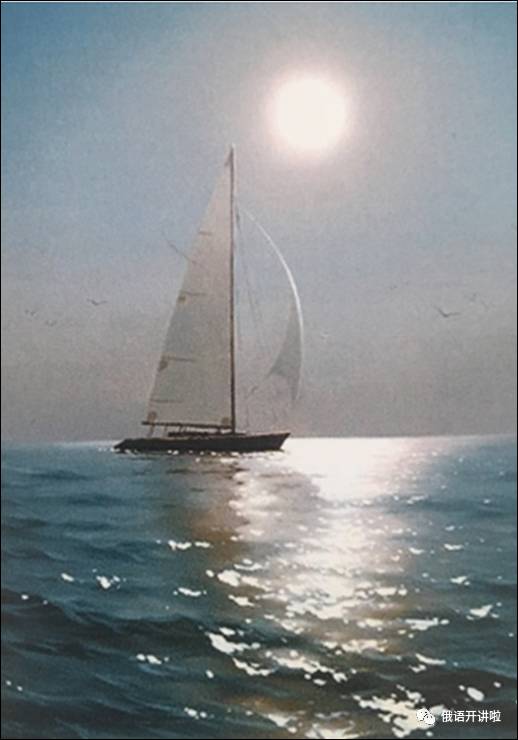

不安分的帆儿却渴求风暴, 仿佛风暴里有宁静蕴藏! 1832年 顾蕴璞译 风暴,还是宁静 ——《帆》赏析 帆并不写于莱蒙托夫的流亡时期,但全诗充满了流亡的情调,可以说是他开始精神流亡的最早见证之一。诗人写《帆》的背景是在莫斯科大学因他参与驱赶反动教授事件勒令他退学后,他从莫斯科到了彼得堡,这时心爱的父亲辞世不久,家庭悲剧的阴影仍笼罩在他心头挥之不去,在十八岁正当成年的诗人面前仿佛迷漫着人生的茫茫雾霭,这就是他站立在离彼得堡不远的波罗的海之滨时有感而得名诗《帆》的文化语境。 在世界抒情诗的海洋中,莱蒙托夫的《帆》堪称一颗闪着异彩的珍珠。这首单纯而又丰富的短诗,几乎具备了抒情诗引以为贵的一切品格:质朴、奇趣、凝练、含蓄、警策、铿锵……它以写景、咏物著称,以抒情、言志(逆反现存制度)见长,又以象征性和音乐性为特征。在古今写帆的作品如林(我国有李白“孤帆远影碧空尽”的千古名句)的诗苑中,《帆》以思想的力度,意象的丰满度、哲理的深度和欣赏的自由度使人百读不厌,给人以启迪、鼓舞、陶冶和美的享受。在《帆》的故乡俄罗斯,它既是广为流传的名诗,又是很多抒情名曲的歌词(由著名作曲家瓦尔拉莫夫等为它谱过几十首乐曲)。 《帆》是咏物诗,饶有情趣地写出了帆的脾性。诗人虽是化用了十二月党人别斯土舍夫—马尔林斯基的“孤独的帆儿闪着白光”作为起句(译文中已移到第二行,其全译为“仿佛天鹅的一只眼睛,/孤独的帆儿闪着白光,/眼睛明亮的旅人在伤心,/身旁是箭筒,手中握着桨。”),但他俗里生新,营造出一种“迷茫、抗争而不宁”的崭新的意境:在失望中追求,在彷徨中执著。《帆》是风景诗,但不是一般的风景描绘,而是静中有动,动中有静的帆与海的一次对话。这是由雾海孤帆(孤独的帆)、怒海风帆(怀疑、求索的帆)和晴海怪帆(抗争的帆)三个蒙太奇镜头组接而成的既飞动又静止的奇特画面。这个画面惟妙惟肖地传达出了19世纪30年代包括诗人本人在内的俄国先进贵族知识青年既压抑又激越的复杂心境。《帆》也是一首哲理抒情诗,它饱含人生的哲理:茫茫的人世苦海无边,革命的风暴就是岸;风平浪静未必就是宁静,只有风暴才能带来真正的宁静。《帆》一直被视为浪漫主义诗:对理想世界的追求,瑰丽的想象,鲜明的色彩,强烈的对比,高度的夸张(гипеобола)等。其实它也是雏形的象征诗,有别于诗人少年时惯用的直抒胸臆的手法(如《独白》【Монолог】、《心愿》【Желание】等)的那些抒情诗,诗人在“帆”身上寄寓了自己的人格理想,抛开抒情性独白,用帆的象征物化了对现实的态度。 诗一开头就把读者领进一种美的境界:在雾气弥漫的万顷碧波之上,漂浮着一叶孤独的白帆。站在波罗的海之滨的诗人不禁情随景生,浮想联翩[1]。他回想起自己因参与进步活动而从故乡莫斯科飘流到北国彼得堡,这不过是从一个精神牢笼投进了另一个精神牢笼;沙皇尼古拉一世的黑暗统治,岂不也像这浑然一体的茫茫大海,而愤世嫉俗的他岂不也是这沧海中的一叶小舟。虽然这无垠的大海使他感到自身的渺小,这茫茫的雾霭使他产生前途茫然的感觉,但这闪着白光的帆儿却又给了他在飘零中抗争的一线希望。于是,自然而然地引出三、四两行,探寻帆儿从何处而来,又往何处而去。这种在一个空间中引出三个时间的构思,使诗人以极少的笔墨,来探索帆儿的坎坷遭际和归宿,留下了缕缕弦外之音:前程茫然莫测,往事不堪回首。 接着,风云突变,雾海的孤帆顿时变成怒海的风帆,汹涌的海浪使它檣倾楫倒。然而帆儿任狂风摆布,随巨浪起伏,桅檣不时发出嘎吱的呼叫……哦,到此他全明白了:风波中飘荡的帆儿不是为寻找幸福而来,一如他自己来到彼得堡;也不是从幸福的乐疆逃亡,一如他自己抛别了莫斯科。真可谓:未来无幸福可期,往昔无幸福可言。这七、八两行比三、四两行含蓄得多,简直有点朦胧,但因此诗意也更浓郁了。 风起云涌之后,大海复归于平静。船下,碧流(因写的是舟行的动态)清澈,蓝胜于天;头上,阳关普照,洒在波面上浮光耀金,美不可言。然而,在这般风平浪静的旖旎风光之中,不久前的怒海风帆顿时变成晴海的怪帆,只是执著地渴求风暴,想从风暴中寻求真正宁静的境界。这正是帆儿在迷蒙中所寻求的归宿,是它所远涉的探索之海的彼岸,是它在忧患中所企盼的释然。虽然这种境界还没有后人高尔基在《海燕之歌》中那种胸怀乾坤、笑迎风暴的精神来得阔大,但如果没有前人叛逆黑暗的启迪,也不会有后人预言变天的气概。难得可贵的是:早在俄国革命的第一阶段(贵族革命阶段),一个贵族出身的诗人竟然敢于在诗中力图打破俄国自十二月党人起义被镇压以来长达六七年的万马齐喑可悲局面,于无声处听到惊雷。在写作《帆》之前两年,莱蒙托夫在《预言》(Предсказание, 1830)一诗中就已说出“沙皇的王冠定会落地”的预言,《帆》不过是这一预言的隐蔽的艺术表现罢了。卢那察尔斯基称莱蒙托夫为“革命者”,并且认为“当一个像他那样几乎孤军奋战的革命者[2],尤其难得可贵”;杜勃罗留勃夫所说的“需要普希金诗的优美”和“莱蒙托夫诗的力量”,不但从《诗人之死》得到了验证,而且从《帆》也可以取得佐证:在阳光明媚的时刻渴求风暴的声音无疑是反潮流的声音,具有震撼人心的力量。从诗人的思想发展看,《帆》对风暴的追求,体现了作者对人生的核心价值观,是对他前一年在抒情诗《一八三一年六月十一日》(1831-го июня 11 дня)中第22诗节中“没有奋争,人生寂寞难忍”的诗化。 在诗艺的造诣上,《帆》有不少值得我们借鉴的地方。首先,它打破了咏物诗、风景诗、政治诗和哲理诗的传统界限,将这些诗各自的特点熔为一炉。其次,在风格上,它跨越了浪漫主义诗和象征诗的传统界限,成了由浪漫主义,现实主义过渡到象征主义的过渡形态。《帆》已明显地减少了抒情主人公和景物的对话分量,重点突出了景物自身间(即帆与海之间)的对话分量。再次,音韵上仍保留浪漫主义对美的传统追求,全诗用严格的四音步抑扬格写成,但匀整而不单调,每个诗节为一、三行各四个半音步,二、四行各四个音步。最后,在抒情技法上,注意运用对偶(антитеза)、比照(параллель)和反复(повтор),三个诗节都是前两行写景,后两行抒情,而且几乎都是景中有情,情中有景,情景难分。诗中用了三次反复,第一诗节的“什么”,第二诗节中的“幸福”和第三诗节中的“风暴”。这种借助于反复和对照而不断深化意境的抒情手段产生了出奇的艺术效果,使人有一唱三叹,声情并茂之感。诗中还用了不少对立意象,如第一诗节的“异地”与“故乡”,“寻求”与“抛弃”,第二诗节中的“寻找”与“逃离”,第三诗节中的“风暴”与“宁静”等,这些对立意象,除增强修辞的功能外,还营造一种生活中的缺憾感和悲剧气氛:这比比皆是的事难两全的现象,有力地象征了壮志难酬的有才华的贵族青年与黑暗的尼古拉一世时代之间不可调和的矛盾与冲突,使全诗的“在失望中追求”的主题不断地得到升华。莱诗力量之美,除得益于上述各组对立意象(特别是“风暴”和“宁静”)的悲剧美效应,得益于对偶,比照,反复等修辞手法外,还得益于词序倒置(инверсия)这个修辞因素,全诗大量运用词序倒置有9处之多,不但使词意十分准确,而且使意境特别鲜明,音韵异常铿锵。 我们还要特别提一下《帆》的象征艺术。除全诗帆的总体象征外,诗中还有许多分体的象征手段:“雾霭”象征难期的前程,“孤独的帆儿”象征愤世的志士,“闪着白光”象征迷途中的一线希望,“弓着身在嘎吱作响”象征抗争者的呼号等。《帆》中的象征,还有一个不同反响的特点,那就是同一个象征性意象可以有两种以上的象征义,在读者的审美接受过程中存在选择的空间,如“幸福”在诗中也充当象征的角色(虽不是物象,但仍是事象),重复两次:“寻找幸福”和“逃离幸福”,两个“幸福”所象征的客体互异:寻找的“幸福”象征“幻想的最佳生存状态”,而逃离的“幸福”象征“存在而并不如意的生存状态”。又如自然界的“风暴”在诗中也是象征,既可象征社会秩序的变革,也可象征诗人心灵的变动,前者是客观存在,后者是心灵状态。与风暴对立的“宁静”的象征义也是多维的,每个读者可以有不同的选择:“歌舞升平的社会”,“痛苦的解脱”或“胜利后的恬静”。 《帆》虽是诗人的早期作品,但“帆”的意象却在一定程度上奠定了莱蒙托夫整个意象体系的基础,“帆”的孤独性,怀疑与求索性和抗争性含纳于莱蒙托夫一生诗作中孤独、漂泊的整体意象群:行云、落叶、飞鸦、流星、流囚、孤松、悬崖、恶魔……因此,对《帆》的赏析在一定程度上是对莱蒙托夫这位天才悲剧诗人的解读,是破解莱蒙托夫性格与命运的一把钥匙。 顾蕴璞/文 [1]据ААПотебня的推测,莱蒙托夫是看着这帆儿在几分钟之内即兴写成抒情诗《帆》的 [2]在本诗中,形容词одинакой / одинакий (孤独的)具有刻画多种性格特征的作用,至少有三层含义:孤独无偶,孤军奋战和桀骜不驯。

诗文选自高等学校俄语专业教材北京高等教育精品教材立项项目《俄罗斯文学名著赏析》(诗歌戏剧篇)。主编:王立业。外语教学与研究出版社,2015年。

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多