| 人类登月49周年:曾有12人登上过月球,后来他们都…… | 您所在的位置:网站首页 › 现在有人在月球上生活吗 › 人类登月49周年:曾有12人登上过月球,后来他们都…… |

人类登月49周年:曾有12人登上过月球,后来他们都……

|

阿姆斯特朗是一名宇航员和航空工程师,于1971年从美国国家航空航天局退役,并担任多家企业的企业发言人。 阿姆斯特朗以隐居而闻名,2012年去世,享年82岁。 用混合月球土壤的油彩作画:阿兰·比恩(1932-2018)

1981年从美国国家航空航天局退役后,他成为了一名画家, 他的绘画主题永远只有一个——他亲眼看到的月球风景。 比恩于2017年在家中去世,享年86岁。 意外身亡的登月者:皮特·康拉德(1930-1999)

他于1973年从NASA退休并从事商业活动。康拉德于1999年在加利福尼亚州的一次摩托车事故中丧生,享年69岁。 阿波罗14号成员:艾伦·谢泼德(1923-1998)

他于1974年从美国国家航空航天局退休,继续从事银行和房地产业务,在非营利性董事会任职。 他于1998年因白血病去世,享年74岁。 从登月者到玄学家:埃德加·米切尔(1930-2016)

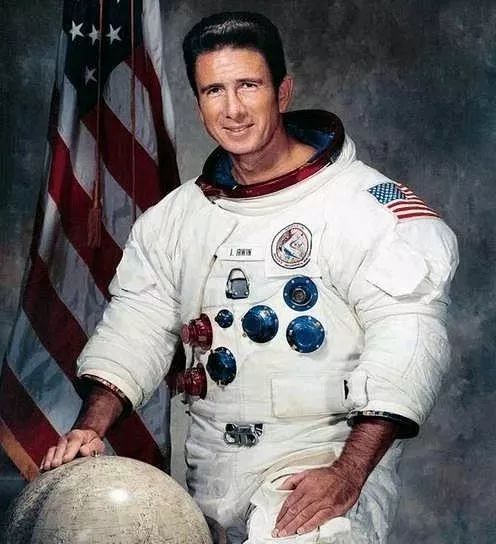

1972年从美国国家航空航天局退休后,他帮助成立了加州非盈利组织Noetic Sciences研究所,研究超感官知觉和其他心理现象。 米切尔于2016年在佛罗里达州去世,享年85岁。 最早去世的登月者:詹姆斯·欧文(1930-1991)

他于1972年从美国国家航空航天局退休,在他生命的最后几十年里,这位创世论宇航员带着几个小组去探险,寻找诺亚方舟。 欧文于1991年因心脏病发作去世,享年61岁,这让他成为登月者中第一个过世的。 不老的战士:约翰·杨(1930-2018)

他后来曾在哥伦比亚号航天飞机上执行任务,并于2004年退休,他在美国国家航空航天局工作了40多年。 2018年1月过世,享年87岁。 在月球留下最后一个脚印的:尤金·塞尔南(1934-2017)

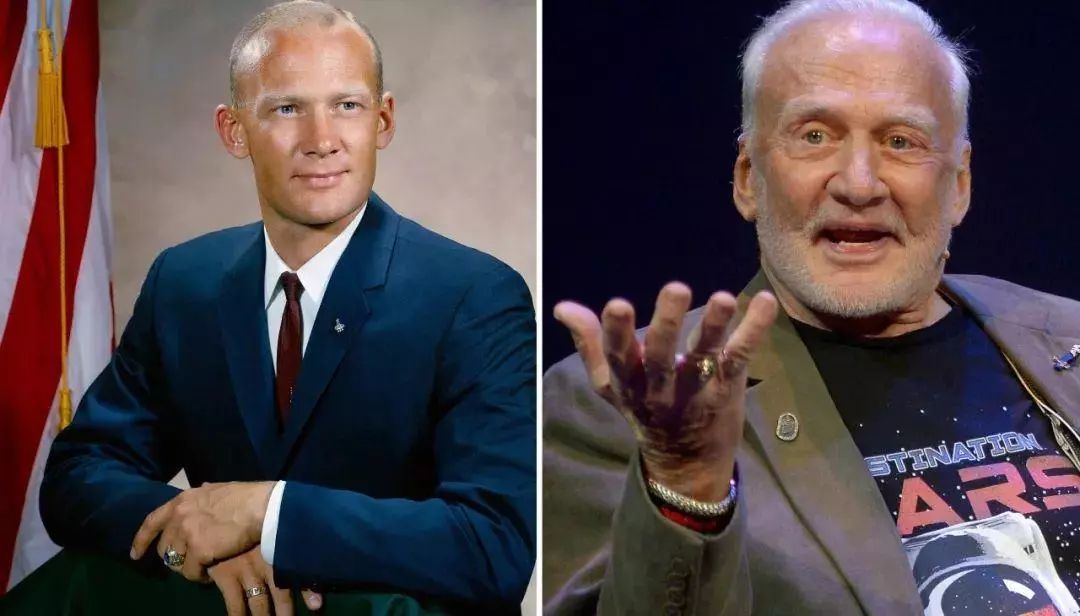

他于1976年从NASA退休并在私营企业工作,偶尔担任“早安美国”的评论员。 塞尔南于2017年1月在德克萨斯州去世,享年82岁。 在世的有—— 最高调的登月者:巴斯·奥尔德林(1930-至今)

驾驶阿波罗11号任务舱的奥尔德林是登陆月球的第二人。作为太空探索的倡导者,他保持了更高的公众形象。 奥尔德林是脱口秀节目中的热门嘉宾,甚至还出演了2010年的“与星共舞”。 现年88岁的奥尔德林在佛罗里达州定居。 首位驾驶月球车的人:大卫·斯科特(1932-至今)

他是第一个在月球驾驶月球车的人,还是第一个在月球上做自由落体实验的:同一高度同时释放一把手锤和一根猎鹰羽毛,并看到它们同时落到月球表面.。 1977年从NASA退休后,他成为了有关太空计划的书籍和纪录片的作家和顾问。现居住在加利福尼亚州的洛杉矶。 把“全家福”留在月球的:查尔斯·杜克(1935-至今)

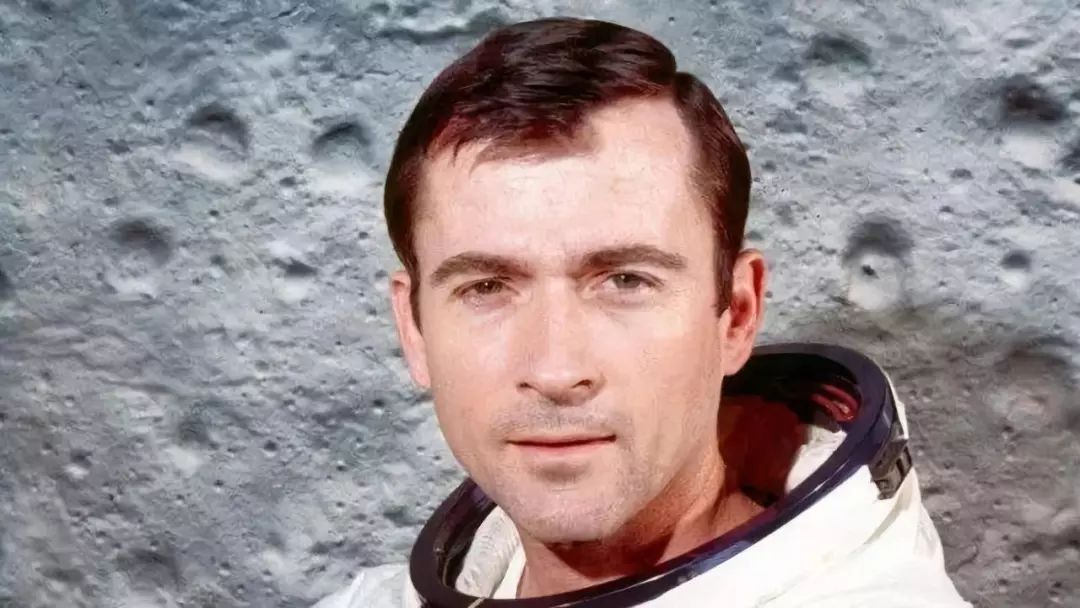

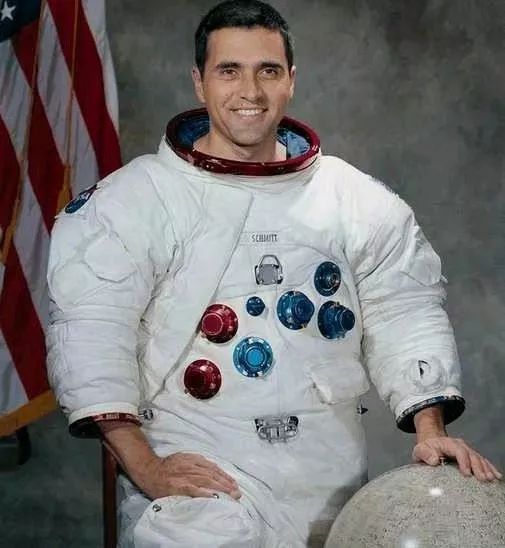

为了纪念登月,杜克在离开月球前留下了自己的一张“全家福”。 他于1975年从美国国家航空航天局退役并积极参与监狱事业。现年82岁,杜克住在德克萨斯州,目前担任宇航员奖学金基金会董事会主席。 唯一的地质学家:哈里森·施密特(1935-至今)

施密特于1975年从美国国家航空航天局退役,并在接下来的一年开始代表新墨西哥州参加美国参议院会议。他还在大学任教,并担任商业顾问。 现年83岁,斯密特现居新墨西哥州。 以后还会有—— 在首次登月半个世纪后,人类又在为重返月球而做准备。 美国宇航局:在2016年10月底休斯敦举行的一次闭门会议上,美国宇航局官员会见了来自欧洲、俄罗斯、日本、加拿大的同僚,对共建月球空间站计划的最新进展进行了讨论。

▲“深空门户”月球轨道空间站 中国航天:今年5月21日,嫦娥四号中继星“鹊桥”搭乘长征火箭升空。卫星由火箭送入近地点约200公里、远地点约40万公里的地月转移轨道。

还有年底发射的嫦娥四号,将是人类有史以来,第一个涉及月球背面探测的探测器。

其他国家也将陆续开展探月活动:印度将发射“月船2号”探测器;日本将发射“月球调查智能着陆器”。 再往远说,韩国拟在2020年发射首个月球探测器。2024年,欧洲航天局拟在月球南极的陨石坑打造一座名为“月球城”的首个月球基地,作为国际空间站退役之后的新太空基地。

面子君对未来的登月计划充满了期待,本君相信总有一天人类会重返月球,建立属于人类的月球基地。 重返月球只是人类的一个小目标,我们更大的征途是星辰大海。对于太空的探索是无止境的,人类的脚步也从未停止,并将向着更遥远、更广袤的宇宙进发……

MIANZI JINGXUAN返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】