| 《走下神坛的牟宗三》 | 您所在的位置:网站首页 › 牟明福教授 › 《走下神坛的牟宗三》 |

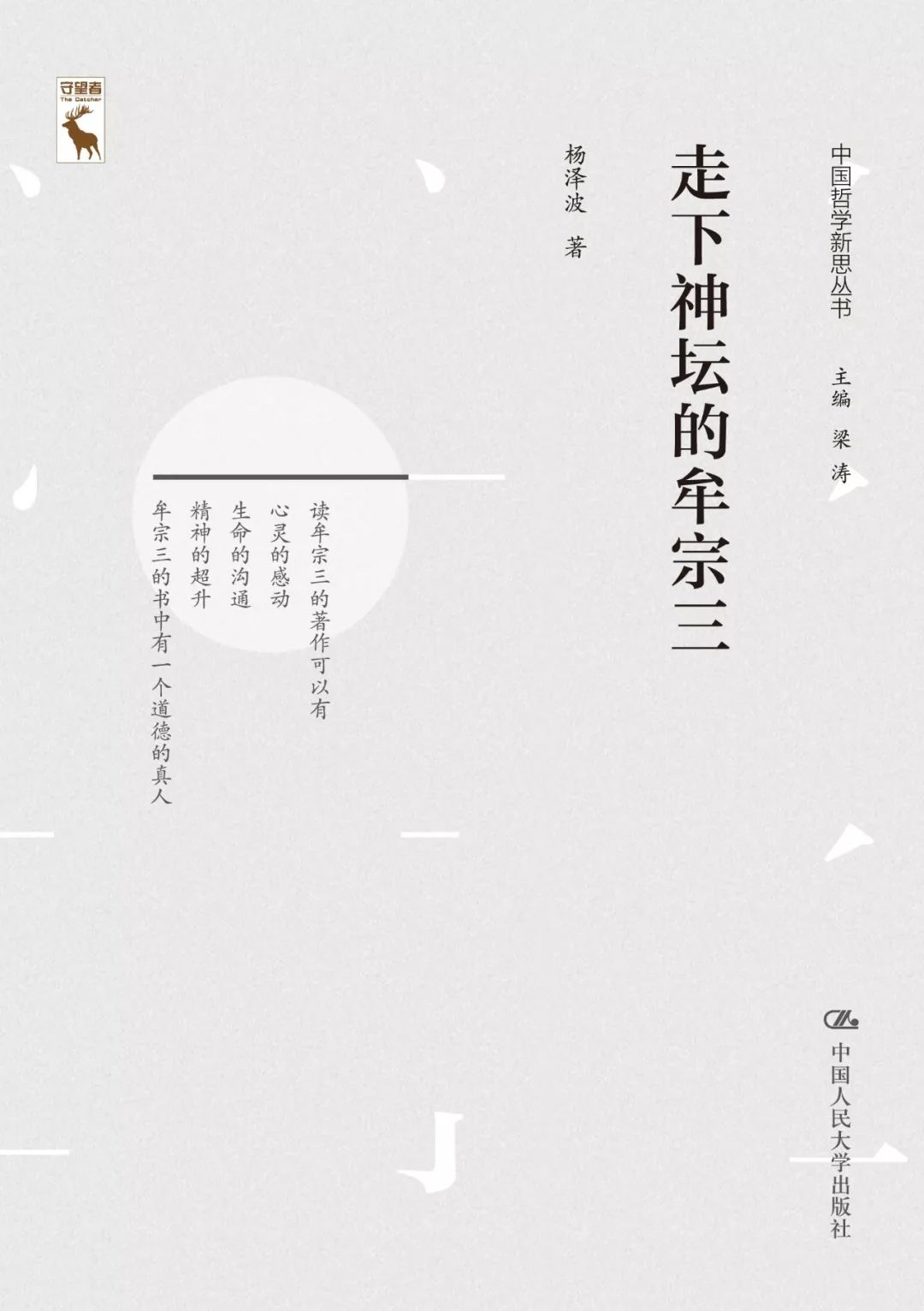

《走下神坛的牟宗三》

|

杨泽波,哲学博士,复旦大学哲学系教授,博士生导师。国际儒学联合会理事,中国哲学史学会理事,中华孔子学会常务理事,中国现代哲学研究会常务理事。多年来专心研究孟子,著有《孟子性善论研究》《孟子评传》《孟子与中国文化》。后将精力转移到现代新儒家研究方向,著有《牟宗三三系论论衡》《贡献与终结——牟宗三儒学思想研究》(五卷本)、《焦点的澄明——牟宗三儒学思想中的几个核心问题》。在《社会科学研究》《哲学研究》等期刊发表学术论文150余篇。 牟宗三研究:从热门到过气 杨少涵:您的牟宗三研究的几大卷推出来以后,学界有所关注,最近也有相关的商榷论文陆续出来。但据我的感觉,关注度与重视度似乎并未达到应有的程度。当然,其中也有很多原因,比如消化这几卷书也需要一个时间。但也有另一种说法,认为这几卷书没有达到相应的重视度,是由于牟宗三哲学“热过”了,或者说学界的关注重心转移了。那么,据您的观察,目前两岸四地的牟宗三哲学研究到底是一个什么状况? 杨泽波:你说的这种现象,我也注意到了。《贡献与终结》出版后,学界似乎并没有引起很大的反响。个中缘由值得总结。你说这里有“热过”了的原因,有一定道理。牟宗三研究已经热了二三十年,现在新的研究课题层出不穷,牟宗三研究确实给人有点“过气”的感觉。当然,我认为,你说的前一个原因恐怕更重要,这就是需要一个消化的时间。我的牟宗三研究不是零打碎敲的,而是一个完整的系统,其中很多问题都带有根本性,要对我的研究进行批评,同样需要有整体性。这就需要一个消化的过程。《贡献与终结》出版后,一些牟门弟子跟我说,要写文章进行商榷,我表示欢迎,以便共同推进牟宗三思想研究,但至今尚未看到他们的文章。与前些年过“热”的局面相比,现在的确有点“冷”。对此,我一点都不失望。我一直有一个理念:好的东西自有人识货。我相信我的牟宗三研究是认真之作、泣血之作,是好东西,不会缺少识货人,只是条件不成熟,时机未到而已。 “大陆新儒家”:我不接受这种称谓 杨少涵:这就涉及这些年儒学界内部一个不可避免的话题,即“大陆新儒家”。“大陆新儒家”无论如何界定,有一点是不会有问题的,就是其对话的对象一开始是港台新儒家,尤其是牟宗三。所以,有一些港台新儒家的弟子参与了大陆新儒家的对谈。但是,我们发现,包括您在内的很多研究港台新儒家的大陆知名学者,似乎并不热衷参与其中,也很少公开发声。我感觉您肯定有话要说,趁此机会,不知能否稍微谈一下您的总体看法。 杨泽波:你提的这个问题很尖锐。我注意到了,这些年来这方面的问题争议很大,很热闹。我不介入其中,是因为我不接受现在这种“大陆新儒家”的称谓。“大陆新儒家”的说法可回溯到现代新儒家。现代新儒家按照刘述先的分类,有“三代四群”。第一代分为两群,是现代新儒学的开创者:第一群是熊十力、梁漱溟、马一浮、张君劢,第二群是冯友兰、贺麟、钱穆、方东美。第二代是第一代的继承者,主要是唐君毅、徐复观、牟宗三。第三代是第二代的学生辈,主要包括杜维明、刘述先、成中英、余英时。这些人大部分生活在海外,又称为海外新儒家。一段时间以来,大陆一些学者对现代新儒家有所不满,认为他们过于关注心性之学,没有注意政治之学,政治之学才是儒学的根本目的,掀起了将研究重点回到政治儒学上来的热潮。在这个大旗下,聚集了一批较为年轻的学者。因为政治离现实很近,容易吸引眼球,所以很快就引起了社会的关注,产生了激烈的争论。因为这些学者生活在大陆,所以有人将其叫作“大陆新儒家”,以与海外新儒家相对。 对于这种情况,我一开始就抱着警觉的态度。我的想法有两个基点。一是对于政治儒学的强调不宜过头。现代新儒家第二代中的一些人物确实有忽视政治之学的倾向,需要加以校正,但不能因此而走向反面,将心性之学与政治之学断然分割,视为两个不搭界的东西,更不能因此认定心性之学就不能研究了。心性之学与政治之学是一个有机整体,心性之学是政治之学的基础,政治之学是心性之学的目的。既然心性之学是政治之学的基础,那么当然可以单独研究。有人一见他人谈心性之学,就大光其火,讥之为过时,其实是很可笑的。二是要在政治之学研究方面有大的突破,必须在心性之学探索方面有扎实的功底。在一些学者看来,只要重新回到汉学,回到经学,重新重视康有为,在政治制度方面做好文章,就可以补救前人偏重心性之学之失,就能救治社会,他们认为这才是儒家应有的立场。这是一个很大的误区。按照我的理解,社会上的问题,包括政治问题,只有在哲学层面得到解决,才是真正的解决。在儒家文化中,政治之学的基础心性之学,这方面蕴含的哲学问题非常多,非常深。不在心性之学上弄清楚,不在哲学层面有本质性的突破,单纯关注政治操作,回重汉学,当然也有意义,甚至可以迅速吸引人们的目光,但很难从根本上解决问题。 基于这两个方面的考虑,我认为现在“大陆新儒家”这一说法过于狭隘。与海外新儒家相对应,当然可以谈“大陆新儒家”。但对“大陆新儒家”这个概念需要予以新的界定。从长远看,这将是一个庞大的群体,人数众多,不宜成为现在某些人员的专属名词,而现在所谓“大陆新儒家”的研究进路也有商榷检讨的余地,至少我在一定程度上持保留态度。 更像历史系的大陆高校哲学系 杨少涵:由此想起一件小事。2016年上半年我在台湾访学,听到一个从大陆交流回去的学生说,大陆高校的很多哲学系不像哲学系,更像历史系。我直接就说他的说法很片面。但他的话也反映了一个现象,就是大陆高校很多哲学系的中国哲学专业更重视文献整理,台湾高校的哲学系(中国哲学专业)普遍比较重视理论思辨,文献整理工作则多放在历史系或中文系,当然台湾高校的中国哲学专业不少是放在中文系的。您一直比较重视中国哲学的思辨性,您对这种现象有何看法? 杨泽波:我赞成你的这个观察。我对现在大陆高校哲学系的现象也不太满意。现在不少学校的哲学系其实只是第二个历史系,或打着哲学名号的历史系。不管是老师还是学生,研究的只是文献整理,只是历史。这些研究当然有价值,但不能和哲学画等号。前些日子遇到陈来,他讲现在海外学者对大陆哲学界不理解,批评说,大陆有那么多人,但很少出现原创性的思想。这种批评不能说没有道理。复旦大学哲学学院也是如此。这些年哲学学院办了国学班,收了一些对传统文化感兴趣的学生。这些学生底子不错,也有热情,但他们的思想重点大多放在了史料上。我多次讲过,我对这些国学班的学生不满,甚至非常不满。按这种倾向发展,他们中或许有人能够成为不错的学问家,也会有作为、有贡献,但不可能成为一流的哲学家。哲学是人类对形上问题追问的反思,旨在解决人类存在的根本性问题,必须能够引领时代。这与单纯的历史性研究有本质的不同。 杨少涵:您的孟子学研究与牟学研究均已告一段落,您是一个闲不下来的人,据我的了解,您有更重要的工作即将完成,不知能否给我们“剧透”一下? 杨泽波:我虽然也算是“七七、七八现象”中的那拨人,但由于经历特殊,出道比同龄人要晚十来年。我还在为写博士论文拼命努力的时候,与我年龄相仿的人不少已经是博导了。“上路”晚了,就必须赶路,要补很多东西,所以一刻不敢偷懒。你说我“是一个闲不下来的人”,我完全承认。上面讲了,自出道以来,我主要就做了两件事:一是孟子学研究,前后用了十年时间;二是牟宗三研究,前后经历了差不多二十年。这两个阶段有着很强的内在关联。我在研究孟子的过程中发现了一种儒学研究的新方法,即所谓“三分法”。这属于“立”。与此不同,牟宗三研究是对这种“三分法”的一种应用。换句话说,我是以自己的“三分法”为基础来研究牟宗三儒学思想的。我对牟宗三坎陷论的评论、对三系论的批评,都可以看到这个用心。这属于“破”。 通过这一“立”一“破”,我的研究方法已经有了大致的模样,但因为时间短,还较为粗疏,不太成熟。我一直想找一个机会,将这种新方法以严谨的哲学方式建构起来,牟宗三研究告一段落后,便马不停蹄地进入到新的课题中来。我将这一新的研究起名为“儒家生生伦理学引论”。这里有几个关键词。 一是“十力学派”。这里所说的“十力学派”,特指由熊十力到唐君毅、牟宗三一系相传的学派。前面讲过,我接触十力学派是20世纪80年代读研究生的时候,是通过牟宗三返回到熊十力的。熊十力学说最明显的特点是“贵在见体”,这个体即是道德本体。牟宗三受此影响,同样大讲本体。在其著作中,关于本体的说法极多,如仁体、诚体、神体、易体、中体等,不一而足。牟宗三大讲本体,对于收拾人心、重建道德,发挥了很好的作用。但无论熊十力还是牟宗三,都没有注意道德本体的时间性和空间性问题,有将道德本体绝对化的倾向。从理论发展前景看,这个问题的价值很高,直接涉及如何传承十力学派的问题。 二是“生生”。我不满意十力学派的发展,希望继续往前走,一个重要的努力方向便是将时间性和空间性加入道德本体。为此,我引入了一个核心概念,这就是“生生”。“生生”是中国哲学的一个古老思想,出自《系辞上传》第五章的“生生之谓易,成象之谓乾,效法之谓坤,极数知来之谓占,通变之谓事,阴阳不测之谓神”。这里的“生生”可以有不同的解读,既可以理解为动宾结构,也可以理解为主谓结构,还可以理解为两个动词的叠加。但不管取哪一种理解,“生生之谓易”这一说法都表明一阴一阳的变化是永不停息的过程。从哲学上分析,这其实就是指万物生长是包含时间性的,但历史上很少有人将这一思想用于道德本体的研究。我从事儒家生生伦理学研究,就是要从“生生”的角度出发,将时间性和空间性作为道德本体的重要属性,彻底改变之前旧有的思想范式。 三是“三分法”。我以时间性和空间性解读儒家的道德本体,也就是孔子之仁、孟子之良心,必然带来一个新的看法:因为道德本体有时间性和空间性,那么道德本体就不像传统所说的那么绝对。这个问题带来的变化具有根本性,它可以帮助我们明白,儒家道德学说中道德的根据,并非如西方道德哲学中的理性那样单一,它是可分的。换句话说,在儒家学说中,在道德层面,与道德根据相关的并非只有一个理性,而是有两个,即仁性和智性,此外再加上欲性,共同组成欲性、仁性、智性的三分结构。与此相应的方法,就是我所说的“三分法”。自孔子创立儒家开始,遵循的便是这种三分的模式,从而展现出同西方道德学说感性与理性两分格局完全不同的景象。从这个角度出发,对于性善性恶、心学理学,孟子荀子、象山朱子,就会有一个全新的理解,不仅可以将其有机统合起来,告别性善与性恶、心学与理学孰是孰非的历史之争,而且可以为解决西方道德哲学中的某些重大难题提供有益的思路。从这个意义上说,“三分法”不仅是儒学的,而且是世界的。我在这方面的思考已经很多年了,之前一直抽不出精力来。现在好了,告别了牟宗三研究,可以全身心投入这项研究。这才是我最希望研究的题目,也只有这项研究才能真正代表我的思想。这项研究现在进展得较为顺利,希望能够在最近几年内与读者见面。 走下神坛的牟宗三 (中国哲学新思丛书)

梁涛丨中国哲学的新思考——《中国哲学新思丛书》序 “中国哲学新思丛书” 已出版 杨泽波《走下神坛的牟宗三》 即将出版 刘又铭《一个当代的、大众的儒学——当代新荀学论纲》 唐端正《荀学探微》 李存山《范仲淹与宋学精神》 梁涛《新四书与新儒学》返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】