| 齐鲁文化 | 您所在的位置:网站首页 › 潮流文化都有哪些 › 齐鲁文化 |

齐鲁文化

|

芯子是一种古老的民间艺术,是利用铁质支架,把装扮成各种戏剧人物的儿童表演者稳定在高竿或其他造型之上,演绎各种故事。远远望去,人物悬空,非常玄妙、奇特、惊险。因铁支架如灯芯在内支撑,故称为“芯子”,一般一个芯子表现一个剧情或寓意。 2008年6月,阁子里芯子入选第二批国家非物质文化遗产名录。 周村芯子 周村历来多扮演“双人芯子”,是用一根钢筋(铁筋)一端固定在牢固的基座上,紧贴着下面一人的身躯通过,再从手部或其他部位伸出,延伸至上边扮演者的腿、腰背部。两个小演员扎缚在铁芯上,轻俏稳妥,活动自如。化装为历史人物如“梁山伯与祝英台”、“红娘”剧中的张生与崔莺莺、“白蛇传”里的许仙与白娘子等等。把底部装饰为花草或神台,恰似上边人物站在下边人物的手掌上或其他玄妙的景物上,随着锣鼓伴奏,翩翩舞动,栩栩如生。 蹴鞠

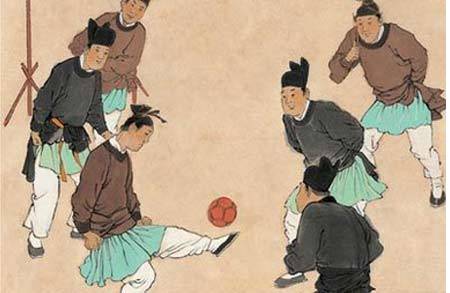

中国古代的足球——蹴鞠(蹋鞠)运动最早见于文字记载的文献典籍当属《战国策》和司马迁的《史记》。距今二千三百年前,战国时期齐宣王(公元前319年-公元前301年)时,在齐国都城——临淄,蹴鞠广泛开展,已经有了相当成熟的赛制、规模和群众基础,已初步形成一种运动项目。由此可知,世界足球运动起源于临淄。2004年7月,国际足联主席布拉特亚洲杯开幕式上郑重宣布:“足球,起源于中国一个叫临淄的城市。”2005年5月,国际足联向淄博临淄颁发了足球起源地认定证书。2006年,临淄蹴鞠申报国家级非物质文化遗产成功。 淄博陶瓷

淄博,是古齐国的都城,是驰名世界的瓷都之一。这里生产的琉璃品和陶瓷制品不仅享誉国内外,而且有着悠久的历史传统。 淄博花灯

淄博花灯是中国民族传统艺苑中的一朵奇葩,它一直在花灯的历史长河中推波助澜、奔腾不息、竞相开放。在明清时期,随着淄博地区工业城镇的兴起而兴盛,当时,主要灯区在周村、颜神(今博山城)两地。 踩寸子

“寸子”是一种民间舞蹈的木制道具,短的10—20厘米,长的30—50厘米,演员踩在上面表演。寸子的底部套上尖尖的绣花小鞋,表演者用长长的裤腿盖住寸子的木柱,精致玲珑的花鞋随着表演者的扭动若隐若现,十分风趣俏皮。踩寸子的鼓点源于临淄区世代传承的鼓谱,短点与长点明快简洁,打鼓点富于变化;音乐曲调完全是山东中部地区的民间调式,极为通俗易懂;演唱内容为三国、牛郎织女、孟姜女、梁祝、西游记故事;唱词中充满了乡间俚曲的“逗”和“艮”;人物有花姐、傻公子、鼓手、官老爷等,场面宏大,表演风趣,寓教于乐,引导人们从善弃恶。2006年12月,被山东省人民政府公布为全省第一批非物质文化遗产。 淄博内画

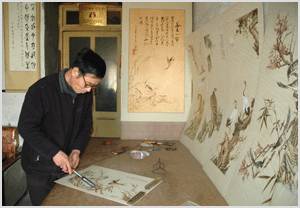

内画是我国特有的一种艺术形式,淄博内画在全国享有盛名。艺术家们用特制的行笔,在口小如豆的瓶内反向作画,作画时,气收丹田之中,发力于手腕之上,精细之处非目力所能及,所以被誉为奇特瑰丽富有收藏价值的艺术珍品。 内画材料有天然水晶、玻璃、人造水晶等,而形态由传统的圆弧状,发展到多棱形、球形、屏风、异形水晶等五十多种。淄博内画艺术家们所创作的《水浒一百单八将》、《百虎图》、《百骏图》、《清明上河图》、《十二金钗》等作品写人状物,尽皆佳妙。其中《水浒一百单八将》在四寸壶面上水陆纵横,营寨相连,或坐或骑或立或步,须眉清晰,神态逼真,令人叹为观止。 淄博刻瓷

淄博刻瓷艺术源远流长,相传起源于秦汉时的“剥玉”,清代成为一门独立的瓷器装饰艺术。二十世纪70年代刻瓷之声渐闻,领其风骚的当推淄博刻瓷。巧用陶瓷造型与釉面的特长,通过锤击刀凿的变幻,来表达情趣神韵。淄博的陶瓷艺术家们将高超的陶瓷制作技法与娴熟的书法绘画艺术一古脑地运用到刻瓷这门艺术上,集国画、版画、油画、素描之长,作品意境高远,成为陶瓷艺术中一朵绽放的奇葩。在淄博陶瓷界,有数以百计的专业和业余刻瓷艺人。 临淄花边工艺

临淄花边是将棉线绕缠在小木头棰的一头,另一头以一串琉璃珠子作稳定和绞线用,然后用铜大头针分别将线的起头固定在图纸上,将棒棰交替翻动,使线线交合构成各式各样的精美图案,故称“棒棰花边”。临淄花边为纯手工编织而成,主要有:台布、餐套、床罩、被单、被套、窗帘、琴罩、沙发靠垫等上千个规格几千个图样,成品远销东南亚、欧洲、美洲等四十多个国家和地区,有“抽纱之王”的美称。 临淄刺绣

临淄刺绣起源于周代初期,有3000多年的历史。汉王充在《论衡》中说:"齐都世刺绣,恒女无不能,襄邑俗织锦,纯女无不能,日见之,日为之,手狎也"。当时的刺绣是以母教女,嫂传妹的途径传播的。目前临淄的刺绣工艺,沿用了古代刺绣的技法,主要是在棉布或麻布上用同色系的线绣,是素绣而不是彩秀,后来与临淄花边结合在一起,目前主要用于出口欧美等国家。 大武风匣制作工艺

据考证,大武风匣制作工艺起源清朝乾隆年间,距今大约有280多年的历史。大武风匣不但做得漂亮,而且质量好、风力大,远销全国各地。因为风匣出名,建国前后,大武村90%以上的户都做风匣。 淄砚

雕刻石砚历史悠久,距今已有2100余年,称山东淄砚。宋代文人苏轼、米芾都曾择用淄砚,清代蒲松龄也曾择用。砚石出洞子沟山,分12层,层间岩石系黑色或灰黑色砂质页岩(即固石或灰堂石),含有硫化铁黄色金点和金丝,呈现出自然之美,为淄砚佳料,誉称山东名石之一。固石有油性,灰堂石多含铜,研墨写字,字闪金星,故有金星和金雀石之美称。石质软硬相兼,软则容易精雕细刻,硬则发墨不易磨损,用其刻砚,雅俗供赏。有赞日:淄石有铜,足为是真,如金之声,如玉之润,研墨如锉,发墨如油,用手抚之,如婴儿之背。罗村镇大吊桥、小吊桥、河东、洼子4村,均属刻制淄砚最早的村落,不少人都娴熟刻工。 临淄锡器

临淄锡器是当地有名的传统手工器皿之一。据民国9年《临淄县志·工业志》记载“城北锡工,素以巧闻,足迹遍登、莱之域。”据考证,临淄的锡器制作工艺是明朝初年从山西传来的,经过多年传和发展,逐渐形成了一支庞大的锡匠队伍。他们活动在山东各地和东北三省,以去胶东登、莱两州府各县者最多。 八仙戏

八仙戏,临淄民间小戏,清代康乾年间形成于临淄区皇城镇五路口村,已有三百多年历史。由于演出此戏时惯例是开场演《八仙庆寿》,群众称之谓“唱八仙”,随之沿习呼定名为“八仙戏”。八仙戏演出剧目以西游记内容为主,有《火云洞》、《陈家庄》等20余种,基本取京剧的表演程式,乐曲伴奏上与肘鼓子相仿,唱词多用方言俚语,生活气息浓郁,深受当地群众喜爱。 四官撑凳工艺

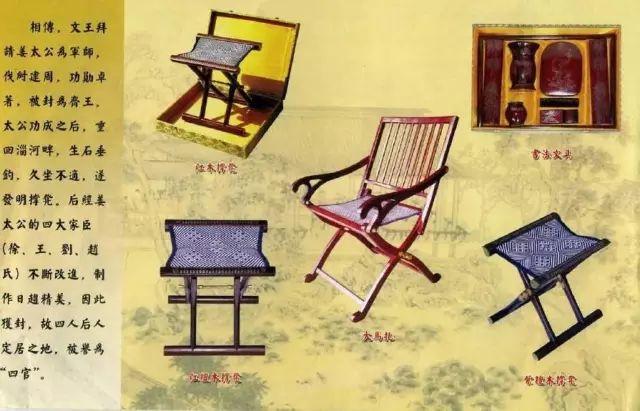

临淄区皇城镇四官村的撑子制作工艺距今有130多年的历史。四官撑凳一般精选上乘檀木(紫檀、红檀、黑檀)、乌木、红花梨等进口木料和本地多年生红芯枣木,经蒸馏脱脂、烘干使其永不变形、不干裂。手工精心雕磨。撑面用高档棉麻线手工编织呈藏青、白相间菱形图案。撑梁、撑底两端用黄铜装饰,撑柱中间用铜轴、铜头相连接,撑梁上面用白银镶嵌龙风呈祥、二龙戏珠、山水等各种图案,古朴典雅、庄重大方,既是使用性很强的日用品,又具有很高的收藏和艺术价值。 商家大鼓

商家大鼓流传至今已有二三百年。商家大鼓的来历众说纷纭,有的说是老辈里这偏僻的山村过节没什么好玩的,就敲大鼓来自乐;还有的说是山村里寒冬深夜,常有野物进村伤害人畜家禽,人们为吓跑这些野物,敲鼓以求驱害消灾等。久而久之,每逢新春佳节,人们就敲鼓扮玩艺,玩杂耍。 磁村花鼓

磁村花鼓的鼓形似腰鼓,鼓锤是两根软线粗绳,绳头系疙瘩,表演时舞者击打背在身后的鼓面,全凭舞者娴熟的击打技能、时空意念和舞蹈感觉来掌握锤绳的长和短、收与放。在表演时由于绳锤在背后上下、左右翻飞击打,显得舞蹈灵巧、舒展、欢快。 磁村花鼓的曲调有“花鼓调”、“十二花季”等。唱词淳朴、形象,充满乡土气息。如:“好命苦来好命苦,一辈子没摊上个好丈夫,人家的丈夫把买卖做,俺的丈夫打花鼓”。生活情趣很浓,舞蹈难度大,初学者难以掌握,表演形式慢慢地演变成胸前击鼓,不蹦不跳。 临淄烙画

烙画,就是用电烙铁在木板或竹板上作画。临淄比较早的烙画是烤画,即用毛笔蘸浓墨在做好的竹制器物上作画,然后用火小心地烘烤,等到器物均匀地烤上一层黑色,临淄俗称“烤老了”,然后放在清水中冲洗,上面的墨汁褪去,留下白色的画痕。另外,有些农具作坊,用火钳在自己制作的农具上烙上堂号或图案,证明出处和质量。 南王镇烙画

南王镇的烙画以人物为主,而且独成系列。包括三国人物、红楼梦人物、水浒人物、牡丹仙子、嫦娥等系列作品。南王镇烙画线条流畅优美,简洁生动,不饰粉彩,保持了烙画的原有风味。 香坊板笔画

香坊村的板笔画是用大小不等的油漆刷子或自制的刷子在纸上或木板上创作的一种图画,自产生到现在大约有70多年的历史。香坊板笔画是从树枝画、木片画发展而来的,其创始人是朱台镇槐务村的常湘南,他在读私塾期间,潜心研究板笔画的技巧,为板笔画呕心沥血,成为著名的板笔画家。 南仇手工扎花

南仇的手工扎花,最早是用在芯子舞蹈上的一种道具,从19世纪末开始,就成为一种独立的手工技艺,至今流传了100多年。其作品主要有牡丹、梅花、菊花、桃花、杏花、槐花等十几种,集根雕、盆景、花卉于一体,配上天然树根和树枝,根枝造型优美奇特,整盆花错落有致,鲜艳明媚,其最大的特点就是逼真,可达到以假乱真的程度。 南王根雕艺术

南王镇的根雕艺术集美术和手工技艺为一体,作品分为人物、山水和动物三大系列,人物以寿星、罗汉、菩萨等佛教人物为主,山水以山为主,动物以十二属相和老鹰为主,以大型作品见长,一般的在一米左右,大的高达数米,气势磅礴,形神兼备,适宜摆放在大厅中,是本地区根雕艺术中的佼佼者。 临淄仿古黑陶制作工艺

临淄早在4500年左右就以黑陶制作而闻名,区内的国家级重点文物保护单位——桐林(田旺)遗址出土了大量的黑陶器物,这种泥制黑陶质地细腻、漆黑光亮,堪称稀世珍宝。自20世纪80年代开始,临淄的仿古黑陶业逐步发展起来,继承了传统黑陶的一些技艺,又在原来的基础上进行了改进和创新。 督付四平腔 齐都镇督府村的四平腔是一种典型的民间戏种,开始于清朝末期,从“周姑子”戏演变而来,已经有100多年的历史,传承了四代以上。督府村四平腔没有正式的曲谱和剧本,100多年来全部靠老艺人口、手传承,传人李心田在晚年时曾经将戏词和情节全部用文字记录下来了。 “二鬼摔跤”杂耍表演 “二鬼摔跤”表演是清朝后期由临淄敬仲扬官村的农民创造的一种傀儡表演形式,后来传到辛店的矮槐树村和雪宫的西高村,距今已有200多年的历史“二鬼摔跤”实际上是一人在表演,只是在演员的背上另外装上鬼脸假具,“小鬼”演员也化做鬼脸,故称“二鬼”。表演时,罩上服装的木架当作小鬼的手脚,两个鬼脸对面表演,做出踢打翻滚、使绊子、加别腿等花样。另外配上滑稽的唢呐声,演员嘴里也用特别的哨子作鬼叫、鬼哭、鬼嚎的声音,使观众看得如痴如呆。此表演随形式的需要随时变化各种材料,在各个年代,都能配合形势的需要演出,集娱乐、健身、滑稽为一体,是我国杂耍艺术中的奇葩。 督府芯子 督府芯子又称“扛阁”,指的是临淄区齐都镇督府村的芯子表演。身强力壮的青年男演员双手叉腰,用暗藏玄机的架子扛着儿童演员跳舞、走动,观者眼花缭乱、掌声如潮。 督府芯子的传统节目有《八仙过海》、《许仙游湖》等,主要伴奏乐器是鼓、锣、钹、镲等。 打铁花

打铁花是淄博地区独特而古朴的民间娱乐,据说产生于元朝。那时,这里的冶铁业特别昌盛,铁水熔化之后,金星四溅,这触发了人们的创作灵感,于是一项神奇而又壮观的民间活动---打铁花便产生出来了。打铁花有很高的技术性,打花者无不使出浑身的绝招,打它个满天开花。 放河灯

传说旧历七月三十日是佛教地藏王菩萨成道的日子,又说他曾发誓要普渡众生脱离苦海,因此历史上这一天就成了“超度鬼魂”的日子。过去博山人每年七月十五(注)便在南关桥和西关桥两处的孝妇河里放河灯,后来已逐渐演变为一种群众喜爱的文化活动。 挂花灯

周村自古以来民间兴挂花灯,周村花灯是中国四大灯系之一。据台湾实验中学国文教师郑陶庵1930年写的《天下第一村——周村的元宵风光》中载:“天下第一村就是山东长山县的周村,前清乾隆帝来观灯时御赐的这个村名”。乾隆年间,是周村挂花灯的兴盛时代。后来玩十五闹元宵,一般性的挂灯,年年搞。周村挂花灯(又称大灯节),常例是三年一次,同时有三不挂的习惯:年景不好不挂,不太平不挂,不风调雨顺不挂。周村挂灯,不仅是为庆祝和娱乐,并有商展之意,其工业产品以丝织品为大宗,以花丝葛为最著名,意欲借挂灯之机,把其优良产品陈列出展,广泛招徕,争取善价,以至来观灯的人们,亦不仅是在夜晚,白天也是人山人海。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】