| 如果没有粤汉铁路,现在的湖南会和江西一样不温不火? | 您所在的位置:网站首页 › 湖南没有铁路的县 › 如果没有粤汉铁路,现在的湖南会和江西一样不温不火? |

如果没有粤汉铁路,现在的湖南会和江西一样不温不火?

|

谭嗣同也参与了这场辩论。他在《湘报》上发表《论湘粤铁路之益》,称铁路“道江西,有不利者六;道湖南,则利铁路者九,而利湖南者十。何以言之?道江西,必自汉口复折而东,然后可由江西,由西而南,则弧而迂;道江西,必逾大庾之险,则阻而劳;即使渡江,而后能绕避鄱阳,而章、贡二水在所屡经,则梁而费;江西矿产未宏,林业未饬,煤铁材木皆无以供,则需而窘……” 江西守旧的士绅们,似乎无力反驳,只是说:“湖南人排外、封闭、愚钝,接受不了铁路这种新事物。”后来的湖南人、江西人,更喜欢都把粤汉铁路线路之争,看作是湖南士绅对江西士绅压倒性的胜利,江西人对此长时间耿耿于怀。 ▽湖南咨议局为请求湘路自办给咨政院的电文

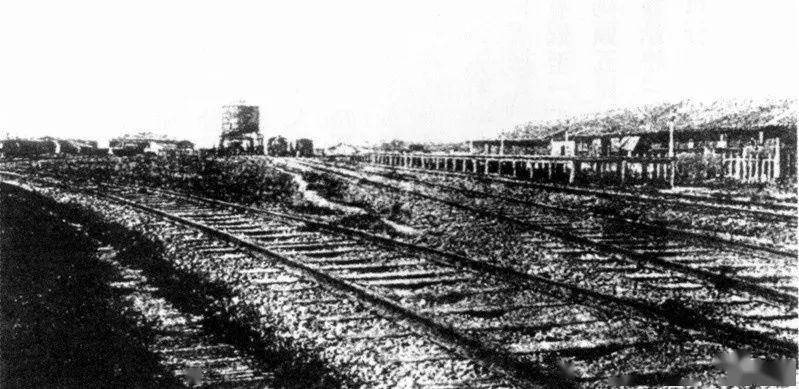

两省的人们,都对这种故事喜闻乐见,湖南人因此有了优越感,而江西人也能以此否认湖南比江西更合适,而归咎于不善辩的江西士绅们。江西人陈宝箴,作为湖南巡抚,极力倡议粤汉铁路经过湖南,后来者多半把这看成是“为官一任,造福一方”的大公无私,其实,更多的是实用主义,“修路便否,当以地形为据,民情可以人力斡旋”。 受美国合兴公司委托勘探粤汉线路的柏生士,把湖南称为“中国最封闭的省份”,在线路勘探时也果断舍弃了工程更为困难的江西。而且,在张之洞、盛宣怀这些官商们看来,湖南是鱼米之乡,水产、矿产、林产资源丰富,从实际情况来说,湖南,确实比江西更适合于修筑粤汉铁路。 1936年,粤汉铁路全线通车。湖南,重新回到中国南北交通大动脉,从封闭走向开放,完成了对江西的逆袭。 湘潭与株洲的不同命运 在粤汉铁路确定途经湖南后,最终途经岳阳、长沙、株洲、衡阳、郴州,进入广东韶关,奠定了湖南城市的格局。 在湖南的城市中,最郁闷的应该是湘潭。湘潭地处湘中偏东,长沙西南,在水运时代里,是南北水路要冲,是粤、桂通往北方古商道的必经之路。内陆各省的货物要运往广州,一般由长江入洞庭,入湘江,沿湘江运达郴州,再由陆路翻越骑田岭。湘江在湘潭处呈一个大大的“几”字,这个弯道在水运时代,是天然的优良港湾,大小帆船都可四季通航,南北客商都选择在此中转,而不是湘江段水势湍急的长沙。鸦片战争以前,湘潭商贾云集,百业具备,风头一度盖过作为省会的长沙,有了“金湘潭”的说法。湘潭的衰落,以鸦片战争为分水岭。《南京条约》签订,五口通商口岸开放,传统的贸易中心广州,受到来自其他开埠城市的挑战,上海成为新的贸易中心,商路北移,湘潭不再是湖南商品集散地,衰落是必然的。粤汉铁路,是最后一根稻草,或者说,是湘潭错过的一个最后的机会。“几”字形港湾,让湘潭完美错过沿湘江而行的粤汉铁路。而离湘潭30公里处的株洲,原本属于湘潭的一个镇,在铁路时代里成为新的交通枢纽,萍乡、醴陵之煤,醴陵之瓷器、鞭炮、夏布,周边谷米等大宗商品纷纷集聚株洲,使得这里逐渐发展成为湘东地区粮食、煤炭、瓷器等的集散地和贸易中心,迅速成长起来。 ▽1911年新河车站水塔及材料厂

粤汉铁路巩固了长沙政治中心的地位,也让其经济中心地位更加稳固。1935年出版的《湖南实业志》写道:“粤汉铁路湘鄂段修成后,长沙之商业地位,更加重要,以前之岳州及湘潭,至此日形衰落,长沙渐成湘省货物进出口之总汇。” 岳阳、衡阳凭借着较好的经济基础,借着粤汉铁路,工业迅速发展,衡阳更是成为周边四省的中心点。南大门郴州,结束了翻越骑田岭挑盐的历史,成为湘南地区商品集散地。以食盐销售为例,在粤汉铁路修通之前的1922年,郴州平均食盐日销售量为300~500担,粤汉铁路开通之后,上升到1500~3000担。 小站、铁轨、老司机,被淹没的粤汉往事 1918年9月,一列喷着蒸汽的列车,从武汉徐家棚开出,缓缓向南行驶,列车和铁路的终点,是湖南株洲(长株段于1911年通车)。这趟旅程,意味着粤汉铁路武株段全线贯通。到站的列车,在株洲与南边的广韶线遥遥相望,18年后,两段接通。 粤汉铁路改变了湖北、湖南的城市格局,沿线滋长出因铁路而兴的小镇,水运之后,书写了一段属于铁路的历史。时光百年,铁路被湮没在不断扩张的城市之中,提速的火车已经无意在小镇停留。 4月末,湖湘地理踏上了探寻粤汉铁路的旅程。从湖北赤壁赵李桥出发,与京广线相伴一路向南到达郴州宜章白石渡、韶关坪石,所剩的遗迹不多,唯一值得欣慰的是,被遗弃的小站,零 星遗留的铁轨、桥梁、老人们的讲述,还能拼凑出一段完整的粤汉往事。 [湖北赵李桥] “到赵李桥看火车” 赵李桥,是粤汉铁路湖北进入湖南的最后一站,与羊楼司火车站相距13公里,1917年,与羊楼司第一次通车,我们对粤汉铁路的探寻,从这里开始。 从羊楼司出发,沿着京广大道(国道107线)与京广铁路平行北上,十几分钟就到达了湖北赤壁市赵李桥镇。这种省际跨越,因为前几个月疫情的缘故,变得有仪式感起来。客运的火车不再停靠,两地的人们却也没有觉察出丝毫往来的不便,两地间班车往来频繁,甚至比乘坐火车更为便捷些。 因铁路而兴的赵李桥,铁路带来的繁华逐渐落幕之后,有了一块更响亮的招牌——“世界茶业第一古镇”“万里茶道的源头之一”,赵李桥镇政府的围墙上满是宣传久远茶历史的宣传画。 “原来这里不叫赵李桥,叫梢田桥,北方来修铁路的人,因为口音的差别,就成赵李桥了。”向导刘锴是土生土长的赵李桥人,刚办事从湖南回来,开一辆湖南牌照的车,让人觉得亲切。 ▽赵李桥车站

刘锴见多了来赵李桥买砖茶的人,因为火车而来的,他已经很久没有见到了。“以前,我们都是跟外地人说,到赵李桥看火车去。”火车客运已经停了十几年,不再有人因为火车而来了。 赵李桥镇被铁路分割成东西两个部分,东边是集市,西边多是以前铁路职工的宿舍。镇上的铁路段筑起围墙,铁道之下的一个桥洞是东西两边唯一的通道。火车站在老街中心位置,是上个世纪80年代的建筑,停运只有十几年的光景,破败得像个久远的文物,一个红砖砌成的水塔,用来给过往的火车加水,却早已无火车停留,大门紧锁,锁着赵李桥的青春时光。 客运火车不再停靠,似乎并没有给赵李桥人带来太多的失落,如果说有,怀念应该更多一些。老街上的商户知道我们是记者后,跟我们申诉的也不是火车站停运后带来的生意冷淡,而是抱怨交通管理部门取缔了镇上的客运三轮车。 ▽赵李桥茶厂火车头砖茶

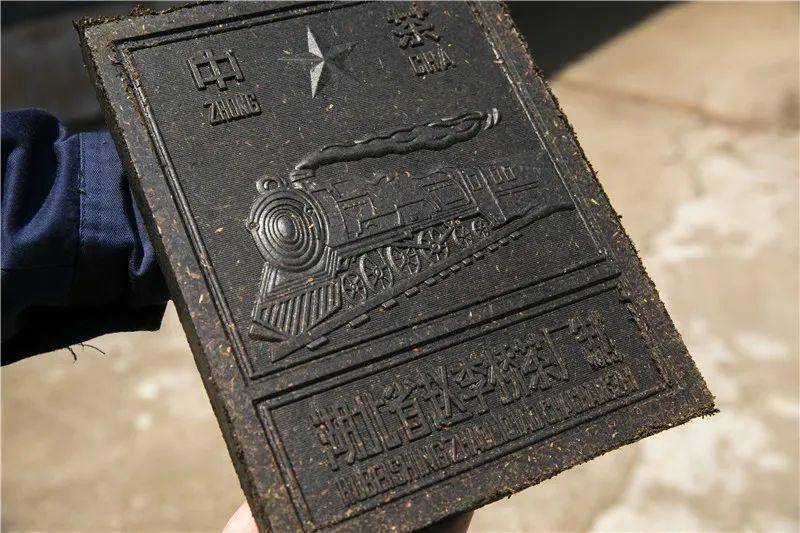

“镇上的客运在火车停运后,经历过一段混乱时期,客运车辆为了抢客人,时常发生斗殴,现在统一管理了。”刘锴说,新的客运车站,是一个小小门面,一块黑板上写着客运时刻表,一张办公桌就是卖票窗口,等车的间隙,旅客甚至在车站的里间支起麻将桌,“边打麻将边等车”,一副怡然自得的样子。远行者到临湘或者赤壁转车,也不过一个小时的车程,并不比当年火车出行更繁琐。 “粤汉铁路”对于70后的刘锴来说,有些遥远,他出生起,这条铁路已经是“京广线”,小时候他就知道,铁路一头连着北京,一头连着广州。 刘锴带着我们从铁路西边架梯翻越围墙,进入到铁道旁,像个冒险的孩子,拿着手机拍照。“这块牌子,应该是老的。”他指着“赵李桥”的站牌告诉我们,却也并不确定,百年的时光,对于火车站来说太久远了。 ▽车站曾经的候车室

1919年,粤汉铁路在赵李桥设站,成了湘北地区茶、竹、木、矿石的中转站,生长成为一个繁华小镇。1953年,羊楼洞茶厂搬迁到赵李桥,因为火车运输,也因为茶厂的一场意外大火。2001年,羊楼洞镇与赵李桥镇合并,水运和铁路运输的两段历史,构成了这个茶业古镇的完整叙事。按照刘锴的说法,“赵李桥曾有两个铁饭碗,一个是铁路,第二个是茶厂”。如果要赵李桥人在两者之间选择,多半会选择后者。 湖北省赵李桥茶厂有限责任公司,大门修得富丽堂皇,让茶厂看起来像一座宫殿。茶厂与铁路隔着一条马路,对面是茶厂的火车货运站。张魁,是“赵李桥砖茶制作技艺”第五代代表性传承人、茶厂品控部检验室兼审评室主任,他带我们参观茶厂。“1953年,茶厂从羊楼洞迁到赵李桥。车间、办公室都是那个时候建的。”为了证明建筑的久远年代,在厂房粉刷翻修后,茶厂特意将墙上的毛主席语录显露出来。车间里,工人们正在将茶粉压制成茶砖,很快,它们将被运往内蒙、新疆、俄罗斯、非洲。 “最初是手工压制,后来改成蒸汽机,现在是气压。”张魁拿起一块“火车头”牌米砖茶说。砖茶表面的图案是一个冒着浓烟前行的火车头,我以为是因为粤汉铁路运输替代传统水运的缘故,但是张魁解释,“上个世纪20年代,俄罗斯的茶商将火车上的蒸汽机运用于压制茶砖,就有了‘火车头’这个牌子”。 “现在茶叶已经很少走火车货运,大部分走公路货运,点到点运输,直接到客户的仓库,虽然价格更高,但是方便多了。”据张魁的估算,现在火车货运不到茶厂货运的十分之一。 午饭,刘锴特意选了一家靠近铁路的饭店,能够从窗口看到火车——为了让我们在赵李桥体验一回“边吃饭边看火车”。一列火车疾驰而过,背靠窗的刘锴甚至没有回过头去,当年带着外乡人来看火车的骄傲,很难在赵李桥人的脸上看到了。恍惚间,不知道是火车不需要小镇赵李桥,还是赵李桥已经不再需要火车。 [湖南岳阳] 英国专家楼,孤独守望着粤汉往事 1914年,粤汉铁路武长段分四段动工。岳阳,处于武汉和长沙之间的中心位置,参与建设粤汉铁路的英国专家,就驻扎在岳阳,他们在黄蜂矶上筑起的洋楼,历经百年风雨,依旧守望着不远处的铁路线。 洋楼在城西最南端的三角坪贮木场内,知道具体地址,寻找却并不那么容易,我们拿着洋楼的照片在贮木场打问,多数人一脸茫然的样子。知晓的老人坚持认为,那是苏联人建的房子。我们在贮木场内的一座不高的山上遥遥望见了那栋与众不同的房屋。走近才发现,山上并不像看起来那么荒凉,周边有低矮的房屋,有人居住,主人外出,几条狗却忠实地守护着自家的院子,一个劲地吼叫。开垦的菜地被拾掇得井井有条。四周环以回廊。一层回廊柱之间作成券,上下两层均铺设木地板。二层廊柱为双罗马柱,单檐四坡顶,外墙为水泥混凝土涂抹糙面,极其厚实。外墙有楼梯直通二楼,两根铁轨竖立在楼梯旁,像是提醒着人们,这座房子,跟铁路相关。 ▽英国专家楼

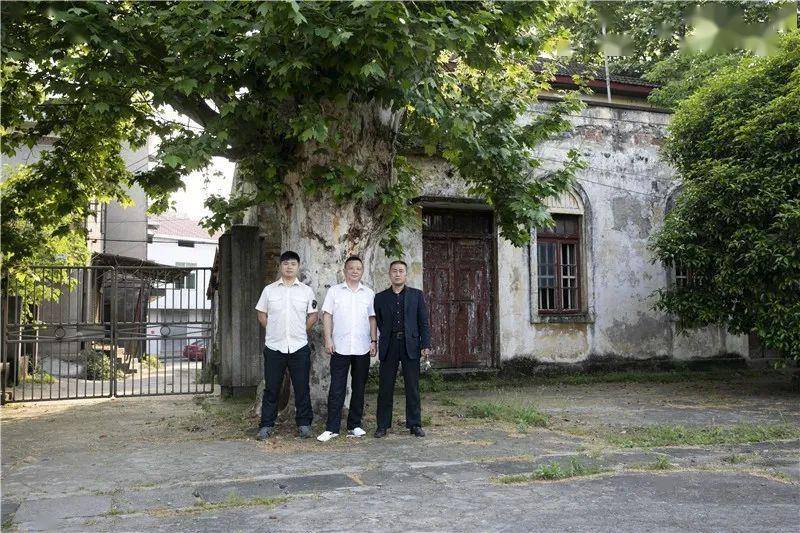

当地人把它称作“五号高楼”,说这里曾经有多于五栋类似的房子,这是唯一的“幸存者”。文物部门在房前立了石碑:英国专家楼,确认洋房是修筑粤汉铁路武长段时修建的,作为英国专家的工作和生活用房。当地的文化学者却提出疑问,因为洋房看起来更像是城陵矶的海关楼,推测这里曾经是厘金局,厘金局撤销后,修筑粤汉铁路的英国专家暂时居住。洋楼的东北方向,还有几栋低矮站房,黄色外墙,组合起来像一个火车小站。它们没有洋楼的待遇,荒草丛生,墙体坍塌。“做宾馆的”、“修南津港大桥时,工人用来住的”、“守卫南津港大桥部队的宿舍”……周边的人们也说不清建筑的全部历史,截取的历史片段,却都跟铁路有关。 如果洋楼是专门为修筑粤汉铁路的专家所建,粤汉铁路武长段督办詹天佑应该来过这里,在这栋洋楼里有过难眠的夜晚。不远处的南津港是武长段工程最为复杂的一段,南津港前后一段路基基底淤泥层厚,填土路基下沉严重,工程施工困难。“致误工期,要求延期四个星期,经同意后,又称五月底通车长沙,仍难如愿。”这是《詹天佑年谱》中的1917年,焦急与无奈,跃然纸上。 ▽南津港大桥,京广线大桥与粤汉铁路桥平行而立

南津港大桥,只能步行沿着湖边的京广线护坡才能到达,走近,你才会发现,这里原来藏着两座平行而立的桥,一新一旧。这里是钓鱼者的天堂,钓鱼人已经铺好了石板,能够轻易爬上旧桥去。旧桥的铁轨早已被拆除,剩下一条碎石路,曾经的水泥枕木凌乱在一片野草里。旁边新的南津港大桥上,火车呼啸而过,无限苍凉。 这不是最初粤汉铁路的桥梁,最初的南津港大桥是一座铁桥,生逢乱世,注定成为生死交通线,也成为阻止敌方进攻的牺牲品。日军进攻岳阳时被国民党海军炸过一次,1949年,溃退的国民党军队将部分桥墩炸毁,同年底,解放军铁道兵团按原桥型修复通车。1966年3月,新的南津港大桥(双行桥)竣工,与老桥在湖中并行,只是,老桥上再也没有火车通过了。 [长沙] 暮云市站售票处列车时刻表仍斑驳清晰 1918年的夏天,毛泽东等不及一个月后即将开通的火车,从长沙乘船到达汉口,登上北上的列车。那一年9月,武长段全线竣工,与长株段接轨。长沙,第一次与武汉紧密相连,真正意义上连通了北方。 “长沙老火车站,在现在的芙蓉广场一带。芙蓉中路就是原来的粤汉铁路,找不到任何痕迹了。”湖湘地理顾问、湖南省文史研究馆馆员陈先枢有些失落地说。他在自己的公众号上写过不少长沙粤汉铁路的文章,在报刊、杂志中搜集了不少老照片。挽留,却是无力的。“火车从浏阳河大桥进入长沙市区,过伍家岭入长沙老火车北站,经经武门、松桂园、小吴门到达长沙站。再过浏城桥、白沙井,穿劳动路、大椿桥到火车南站。”陈先枢在脑中梳理粤汉铁路在长沙城内的路线图,关于遗迹,却想不起来。 长沙城,在铁路线的忙碌中生长。曾经位于城外的粤汉线,很快被包裹在城市之中,成了阻碍城市规划与发展的分割线。 市区铁路线东移,1990年,城内老铁路线正式断道,火车南站和北站成为支线车站,穿城而过的火车从此成为历史。2007年、2012年,南北两站相继关闭。高楼拔地而起,很快把那段曲折艰难的粤汉往事淹没了。 ▽1911年1月27日粤汉铁路长株段开车纪念

湘江边的火车头广场,是长沙城里唯一能够缅怀那段往事的地方。留有一段铁轨,还摆放着一台老旧的蒸汽机车,年轻人喜欢在此拍照,年纪大些的人却总想起火车穿过长沙城的岁月。“火车拖着鳝鱼,鳝鱼从火车上跑出来,我们就拿着桶去捡。小时候,拿着铁钉放在铁轨上,等火车过,把铁钉压成铁片,当刀玩……”湖湘地理领队李宏小时候就住在铁路旁,对于铁路、火车,有特殊的情愫。 ▽长沙火车头广场

新旧两条铁路线在往南出城后重新汇聚在一起,一路南行。暮云市站,是这条线上为数不多残存下来的小站。暮云市站建于1946年,铁轨升级,车站几经改造修复,其实已经难以见到粤汉的影子了。小站在2016年才关闭,售票口的列车时刻表斑驳清晰,空旷的大厅只有偶尔几个怀旧的人前来。“以前热闹着呢,你看,那还有饮食店呢。”车站旁的老人说的饮食店,人去楼空,只剩下墙上斑驳的几个字,却足以说明曾经的人来人往。老人记得最早的火车站在铁路对面,上个世纪50年代才迁到这里。“火车往南去,到易家湾有个坡,没上好煤,就上不去,得退下来,重新加煤冲刺。”老人笑谈起火车旧事,像回忆一个老态龙钟的可爱朋友。留存下来的车站于1984年新修,“才几十年,够不上文物,可能不久就拆了吧。”老人们说。 ▽暮云市站

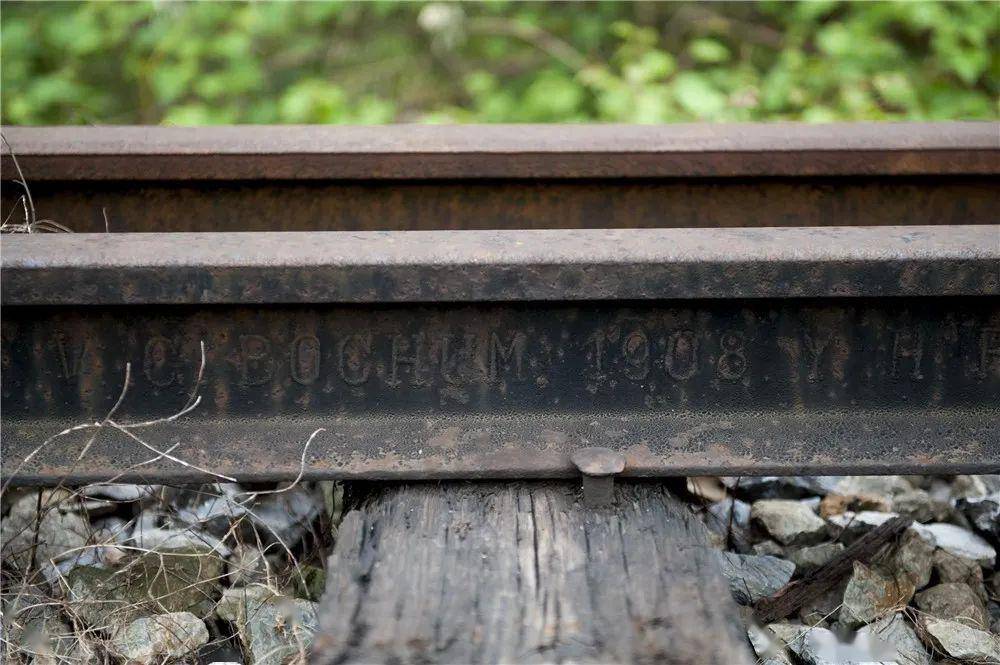

在老人们的指引下,我们前往昭山寻找一段老铁路,几经打问,终于在晴岚路不远处找到了老人口中的那段“铺着木枕”的老铁路。 ▽老铁轨

这是一条专线,还在使用之中。铁道穿过马路,跨越一座铁桥后,直达一个厂区的大门。大门紧闭,工作人员告诉我们,那是一个历史悠久的沥青厂。这段老铁路的发现让我们惊喜,老铁桥古朴、精巧,铁轨锈迹斑斑,枕木历经百年风雨,褪去了原来的颜色……更让我们欣喜的是,在一段铁轨上,我们发现了一行 字:“BWGBOGHUM1908YHB”,不解其中意思,能够确定的是,铁轨,来自遥远的国外,来自1908年。 ▽昭山发现的一段老铁路专线,铁桥

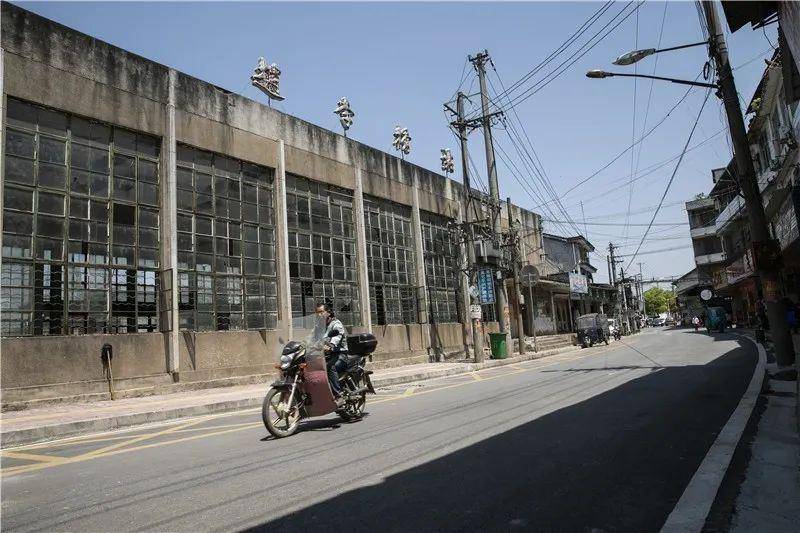

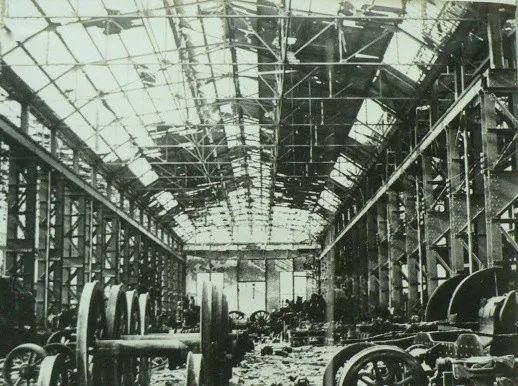

[株洲] 1905年,就有了第一条铁路 株洲,算得上粤汉铁路线上的一个传奇,从一个小镇,借由铁路发展成为偌大的都市。关于株洲的故事,往往从火车开始。 株洲市文史专家仇民主,1951年出生在株洲火车站附近“父亲一辈子在火车站拉板车”,完成火车站到株洲城的“最后一公里”。“株洲交通好,很多工厂迁到株洲来,火车经常运来大型的机器零件,就需要八台板车八个车夫合作才能拉动。”火车从株洲运走煤和农产品,也拉来了工业。 对于粤汉铁路,仇民主印象最深刻的是1958年京广复线的修建,“人海战术,到处都是人,挑泥、打夯、铺轨,株洲市渔场就是修复线的时候挖出来的”。多年之后,他才发现,那热烈建设场面,是另外一个时代的落幕和终结。 ▽上世纪30年代,粤汉铁路株洲总机厂联合厂房

粤汉铁路的老火车站的原址,在株洲市芦淞区人民中路,现在火车站所在位置,不远处,就是株洲有名的芦淞服装市场,车站也因此显得繁忙。“现在的火车站是1949年四个老站合并的,粤汉铁路株洲站、浙赣铁路株洲总站、东站、南站。”粤汉铁路株洲站,并不是株洲最早的火车站,早在粤汉铁路进入株洲前的1905年,株洲就已经有了铁路。 ▽株洲三门站,还残留着一座老站房,门前是三人合抱的梧桐树

1903年竣工的萍醴铁路,为汉阳铁厂提供所需煤炭而修筑,铁路运输煤炭到醴陵,转水路运往汉阳。无奈渌水滩多水浅,水运不便,于是,这条铁路向株洲延伸成株萍路,借助湘江转运煤炭,在湘江边建站。这条更早一些的株萍路,与粤汉铁路有过一段渊源。在粤汉铁路修通之后,株萍与粤汉铁路之间的关系更为紧密,1928年,株萍铁路并入粤汉铁路湘鄂段统一管理。只是,两者终因方向不同,很快分道扬镳。1937年,株萍铁路并入浙赣铁路,新建火车总站,与粤汉铁路株洲站平面相对,背对背而立,颇有些较劲的意思,倒是十分有趣。 在株洲市石峰区报亭社区,我和91岁的机车司机姜忠彬握手,像握住一个时代。他的手开过40多年的火车,年轻时候拜过高人学习武艺,据说现在还能徒手捏碎核桃。 老人来自南京,在南京被日本人攻陷前逃到了乡下,逃过厄运,在沦陷区做过几年工。抗战胜利后,来到株洲,考上了火车司机。“考火车司机可不容易,要考文字,还要考数学,好几科呢。”老人骄傲地说,“一辆火车三个司机,一个正司机、一个副司机,还有一个负责加煤。路况不好,经常发生塌方,要格外小心,一不注意就会翻车的。”他跑的是株洲到衡阳路段,为人机警,从来没有发生过意外。新中国成立后,姜忠彬还继续在粤汉铁路上奔驰。他的儿子姜恕涛,继承了父亲的铁路事业,没有继承父亲的武艺,而更喜欢文学,已经写了两本书,关于爱情、关于铁路,也关于父亲。 京广铁路、沪昆铁路、湘黔铁路在株洲城区交会。株洲,已然是中国南方地区重要的铁路枢纽之一。这是1918年的株洲向往的城市未来,贯通南北,四通八达。那一年,株洲含情脉脉遥望着400公里外的广韶段,等待着南北对接、相连,只是,它不会想到,这场等待,是漫长的18年。 鸣谢:赤壁文史研究者冯晓光、刘锴 湖 南省文史研究馆馆员、湖湘地理顾问陈先枢 株洲市文史研究院仇民主 岳阳文史研究者张小章

+ 触摸大地之美 文字:唐兵兵 摄影:朱辉峰、卢七星 老照片由陈先枢提供 往∣期∣回∣顾返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】