| 文化圈层 | 您所在的位置:网站首页 › 浅谈汉服与中华礼仪的复兴论文 › 文化圈层 |

文化圈层

|

原创 围炉weiluflame 围炉 来自专辑文化圈层

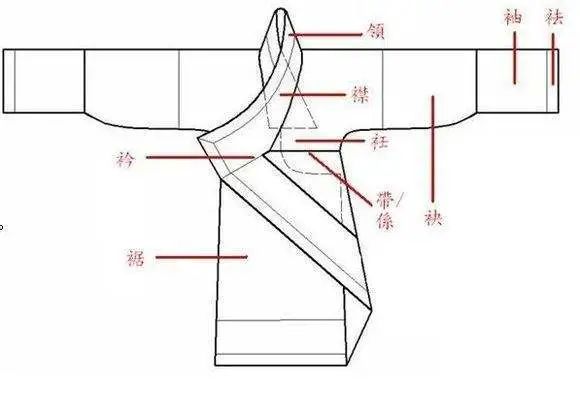

汉服文化是反映儒家礼典服制的文化总和,贯穿西周到明朝的儒家书史体系,体现在祭服、朝服、公服、常服以及配饰上。汉服不仅仅是一件衣裳,而是由衣服、冠、面饰、鞋、饰物等共同组合成的整体礼仪系统。汉服文化从三皇五帝延续至今(清代被迫中断),是一种非常成熟并自成体系的千年文化。在当代,汉服文化正逐渐复兴。 零、汉服是什么? “汉服”又称汉衣冠、汉装、华服,总体来说指汉族传统民族服饰。汉服的定义并不仅限于汉朝的服饰,但必须是汉族的传统服饰。如旗袍、马褂等满族服饰,虽然也是传统服饰,但并不属于“汉服”的范畴。此外,“汉服”的本质是包含头冠、头饰、鞋履、佩饰等在内的一个完整服饰体系,而不只局限于衣服。 形制 汉服的服装结构从上至下分为领、襟、衽、衿、裾、袖、袂、带、韨等十个部分。前后具有对称性,也就是说在制作时取用两幅等长的布,分别对折,作为前襟后裾,缝合后背中缝。若前襟无衽则为直领对襟衣;若再取一幅布,裁为两幅衽,缝在左右两襟上,则称之为斜领右衽衣。每部分的形制也繁杂多样:常见的领有直领、圆领、竖领、方领以及坦领;常见的襟有大襟和对襟;常见的裙有一片式褶裙、交输裙、百迭裙以及马面裙;常见的袖有箭袖、直袖、琵琶袖以及广袖。

纹饰 服饰的纹样具有装饰点缀作用,同时也具有深刻的寓意,传统的汉族服饰往往采用动物、植物、几何状的纹饰。动植物的刻画一般呈现出细腻逼真的特点,而几何图形则呈现出规整对称的特点。常见的图案有:双鱼报喜、麒麟童子、四合如意、鱼跃莲池、五谷丰登、绣球狮子、八宝奔兔等。 颜色 传统汉服的颜色受政治文化的影响在古代有着严格的区分。古人所理解的世界由青赤黄黑白五种颜色构成,称之为五正色,是极为尊贵的。其他颜色则是调和色,由五正色调和而成,称之为“间色”。当今社会由于不再有阶级划分的限制,汉服的颜色搭配也变得更加随心所欲,颜色种类也随之增加。常见颜色可见下图。

内涵 “天人合一”的形制内涵 “天人合一”是我国古代传统文化的核心,它的理念和人生理想追求体现在汉服的设计中,表征了汉服的深层意蕴和外在形式的审美。汉服在结构方式上以“上衣下裳”为原则,象法天地。古时劳动人民在观察自然中得知,清晨天未亮时,天空为玄色,上衣如天,所以用玄色;而大地为黄色,下裳如地,服色采用黄色,以此表达对天和地的崇拜。汉服中还有许多细节体现了天人合一的理念,比如,汉服中的宽大袖口,表征了天道圆融;汉服中的深衣体现出公平正直和包容万物的东方美德。正是“天人合一”的文化内涵赋予了汉服特有的意蕴。 “五行”和“五色”的色彩内涵 色彩对服饰在审美效果上起着重要的作用。汉服的色彩不仅能起到很好的装饰作用,而且还能集中反映其文化内涵,具有较强的象征性。汉服的色彩与自然变化相协调,早在西汉时期,帝王顺应四季而采用四季之色,形成“四时衣”,到了东汉,师法五行思想,改为“五时”,对应五行的五色,既春青、夏赤、季夏黄、秋白、冬黑,汉服遵循着五行五色体系一直延用到清代,体现了中华民族顺应天道,师法自然,以达到“天工”与“人工”浑然一体的境界。汉服“五色”与阴阳五行的重要关联,使人的行为与世间万物运行规律保持协调,体现汉服的审美意蕴。 “文质彬彬”的“中和”之美 汉服将内容和形式进行统一,将事物组构的意蕴和内容有机结合。在汉服的服饰上主要体现在以下三点:第一,体现人与人的交际礼仪;第二,体现人们的身份地位和品行;第三,追求美学上的审美意蕴。汉服在艺术形式上将各个要素进行有机整合,体现出“中和之美”。 一、汉服的发展历史

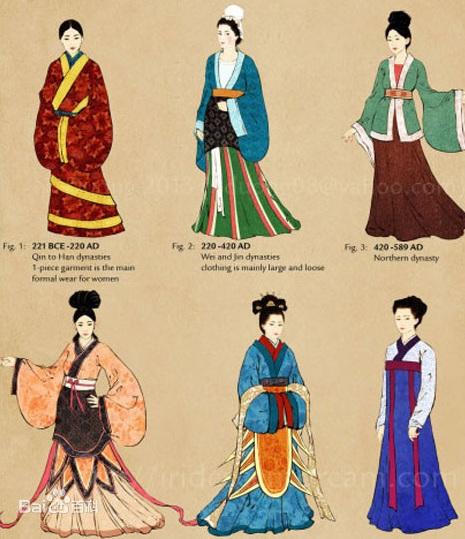

约五千年前,中国在新石器时代的仰韶文化时期,就产生了原始的农业和纺织业,开始用麻布做衣服。黄帝的妻子嫘祖之后发明了饲蚕和丝纺技术,人们的衣冠服饰日臻完备,而汉服就是在这一时期出现的。殷商以后,冠服制度初步建立,西周时,服饰制度逐渐完善,并形成了以“天子冕服”为中心的章服制度。 周代后期,由于政治、经济、文化都产生了巨大变化,特别是百家学说对服饰的的影响,诸侯国间的衣冠服饰及风俗习惯都逐渐随之分化,并创造了深衣。何谓深衣,《礼记·深衣》孔氏正义曰:“所以称深衣者,以余服则,上衣下裳不相连,此深衣衣裳相连,被体深邃,故谓之深衣。”深衣之制,实为古衣之首,深衣之领袖群衣,不独在其制度形式,且上下通服,在时间上,流行最久。冠服制被纳入了“礼治”的范围,成了礼仪的表现形式,从此中国的衣冠服制更加详备。

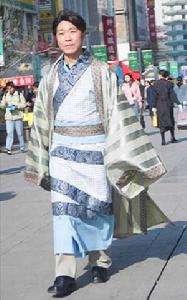

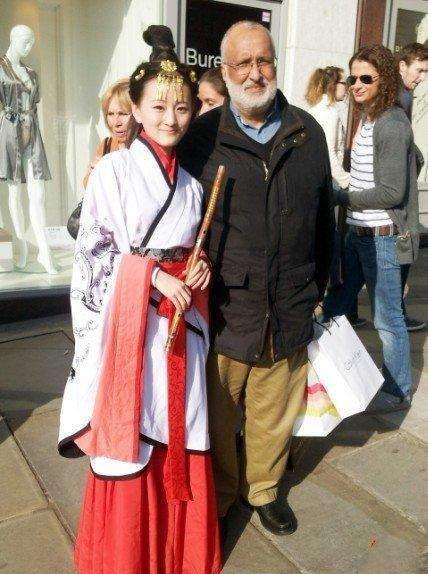

发展壮大 后汉明帝参照三代和秦的服饰制度,确立了以冠帽为区分等级主要标志的汉代冠服制度,整体上呈现出凝重、典雅的风格。魏晋南北朝时期的服饰,受到社会政治、经济、思想等方面的影响,呈现出自然洒脱、清秀空疏的特点。 唐代服饰承上启下,法服和常服同时并行。法服指传统的礼服,常服又称公服,是一般性正式场合所着服饰。品色衣至唐代已形成制度,平民多着白衣。唐代女服主要为裙、衫、帔,襦裙是唐代妇女的主要服式。宋代服饰大体上沿袭了隋唐旧制。但由于宋朝长年处于内忧外患交并之中,加上程朱理学等因素的影响,这一时期的服饰崇尚简朴、严谨、含蓄。 复兴与衰落 元朝时期长衣统称为袍,其样式南北方差异不大,但材料贵贱精粗,却差距悬殊。明朝建立之初曾力图消除元朝蒙古族服制对汉服的影响,“悉命复衣冠如唐制”,但未能全面贯彻执行。明朝时期棉布得到普及,普通百姓衣着材料有所改善。明代官员的主要首服沿用宋元幞头而稍有不同,普通百姓服装则基本承袭了传统服饰样式。明朝时期,一般人所戴的帽,除了过去流传下来的,朱元璋又亲自制定了两种,颁行全国,士庶通用,即六合一统帽和四方平定巾。 清朝统治者为了削弱汉人的民族认同感以便于维护满州的统治,实行“剃发易服”,服汉衣冠、束发者治重罪。满族入关后,下令汉族剃发易服,“衣冠悉尊本朝制度”。致使在清朝两百多年的历史中,汉族男子服饰基本以满服为模式,而后来的旗袍、长衫、马褂都是以满族为主体的民族服饰的改良和发展,而非汉族传统的民族服饰。 二、汉服复兴 概述:21世纪初期,在中国国力上升、经济全球化、一部分汉族人大国思想觉醒的背景下,以青少年族群为主体,以重现清政府统治前的中国传统服饰汉服为出发点,借此复兴华夏传统文化 。 2002年左右,针对当时人们普遍认为唐装(即满式服装旗袍、马褂)是汉族服装的状况,不少有识之士,力求正本清源,致力于努力恢复满清之前的汉族传统服饰。同年2月14日陕西网友华夏血脉在新浪舰船知识网络版军事历史论坛发表了“失落的文明-汉族民族服饰”一帖,两年内点击量达到三十多万并被转贴到海内外多家网站,唤醒了一大批有识之士投身于民间汉服复兴。 2003年11月22日,王乐天先生把汉民族的传统服装穿上了街头,再次引起大陆各界人士和整个华人世界对中国传统文化和汉民族服饰的关注。新加坡《联合早报》的记者张从兴偶然看到了这些照片,并据此写成了一篇报道,这篇文章也成为第一篇报道汉服的文章,并引起了国内外媒体的广泛关注。王乐天的举动因此广为流传,也得到了很多人的支持响应,并在全国掀起了汉服复兴的浪潮。

汉服的参与人群以70后、80后和90后居多,以80后、90后为主体,中心力量是年轻白领和在校初中、高中、大学生。近几年00后也逐步参与进来,成为汉服的新力量,同时,也有不少受周围亲友影响的儿童及中老年人加入。确切的说,汉服是不分年龄、性别、职业、兴趣的传统文化支持及复兴者,以复兴汉民族传统服饰为切入点来影响大众,进而发扬传统文化的举动。参与者认为,汉服是当前时期的华夏文化复兴和中华民族复兴在文化领域的形式之一。当前重要网上基地,主要还是一些汉服论坛和汉系贴吧等。

三、汉服复兴面临的问题 汉服与汉服文化 随着汉服的复兴,针对汉服爱好者的批判之声也不暇于耳,其中相当一部分的批评论点就在于很多汉服爱好者并不了解汉服的内涵。其中备受批判的对象则大部分为刚接触汉服的人,或者年龄尚小的学生,而批判他们的人则往往是父母辈的长辈或是看热闹的网友。有许多人因为汉服的问题与他人起了争执,从而逐渐对汉服产生抵触,甚至自己也慢慢成为了批判汉服人群的一份子。 但是,穿汉服就一定要懂得汉服文化么?不了解汉服文化就穿汉服有问题么?或许不然。许多人开始接触汉服,只是因为古装片中的某一个角色,因为互联网上的某一条推送,或者是看到朋友圈别人发的某一张照片,从而被汉服的美所吸引;抑或是因为好奇,逐渐地与汉服结缘,成为一名汉服爱好者。虽然他们可能不太了解汉服的内涵,但是喜爱是发自内心的。汉服固然有着深厚的文化内涵,但无知者也不应该受到指摘。 汉服是文化的一种体现,它是在特定时间特定地点的产物,从中我们可以窥见历史的演变、民族的融合。而在现在,汉服更多的是一种个人穿着的选择,或者说一种时尚潮流。汉服不应被赋予太多太沉重的内涵,以至于都无法像其他服饰那样被人正常地穿在身上。 此外,对汉服爱好者而言,虽然汉服中蕴含着博大精深的文化,但穿汉服上街并不一定意味着是在弘扬中国传统文化,穿上汉服也不等同于高人一等的文化素养,它更多的只是个人穿着的一种选择。我们自然不可轻视汉服背后的文化意蕴,但也不必刻意用其抬高自己。 汉服、古装与影楼装 汉服的复兴使得越来越多的新人开始入坑,而市面上各种式样、价格差异悬殊的汉服也着实让人们眼花缭乱。众多商家打着“仙女装”“影视剧同款”等旗号吸引消费者的眼球,但仔细考量就会发现其中的问题。古装剧中演员穿的和风靡网络平台的古风仙女装是真正的汉服吗?答案当然是否定的。影视剧中采用的服装是古装,而古装现在有两个含义,一是作为古代装束来讲,二是指当影视剧发达情況下满目杂乱的随意的非现代服裝,即称为古裝,一般是根据剧情需要随意设计的服装。多数古装并非真正历史上存在的服装,是艺术化了的古代服饰,古装更偏向于时间性和艺术效果,所以古装并不是汉服。而淘宝上的大部分爆款也是古装的一种,因为他们在很多地方的设计上,并没有按照汉服的传统形制,只关注观赏性,并不注重实用性和文化性,也没有历史的厚重感。而汉服作为民族服饰,既非完全模仿古代装束,也非随意发挥,而是与其他民族的传统服饰一样,作为民族的服饰文化,代表民族的精神面貌和外在形象,从周代礼仪制度的确立到明朝灭亡,每个时代的汉服都有其时代特色,但其内在本质一直贯穿其中。 那么问题来了,如何区分汉服、影楼装、古装呢?汉服的设计有着自己的一套体系,是几千年传承下来的。有两个基本特征﹕交领右衽、系带隐扣,同时又以直领、金属纽扣等为其有益补充。什么是交领右衽呢?交领指衣服前襟左右相交。衽,本义衣襟。左前襟掩向右腋系带,将右襟掩覆于内,称右衽。反之称左衽。清刘宝楠正义:“中夏礼服皆右衽。”很多的影楼装,古装,包括山寨的汉服,都是左衽的,与汉服正好相反。而隐扣系带则是指什么呢?系带,属于“隐扣”。汉服的哲学是顺应自然,用裁剪余料做成缨带连接衣片,几乎不用扣子,更不用拉链、按扣等等。汉服的裙子大多都是系带式的,不会采用松紧带,纽扣,拉链,这几种设计的。 汉服与现代衣着 随着汉服的兴起,汉服成为了很多汉服爱好者不可或缺的日常服饰,近两年的新闻也频频报道一些穿着汉服上班或是穿着汉服应聘的故事。对此,网友们的看法各不相同:有人认为穿着打扮是个人自由,穿汉服上班也无可厚非;有人则认为汉服在工作场所属于奇装异服,对公司形象与个人形象来说都不是好事。那么,汉服与现代服装的分界线在何处呢? 伴随着疑问,我们采访了一位华服社的同学,以下是她的回答: “很多人对汉服有一种刻板印象,好像一定要长衫大袖,一定要仙气飘飘。但其实不是这样的,汉服最根本的东西是形制,形制对了,布料、花纹,能做的东西有很多。汉服与所谓现代服装的融合程度远超大家的想象。其实衣服是根据正式程度来分场合穿,就像你不会穿晚礼服去散步,也不会穿拖鞋去参加典礼。所以这跟是不是汉服没关系,日常穿一件白色明制对襟短衫,看起来跟白衬衫完全没区别。当然,如果有些场合已经明令规定了比如只能穿西装,那就按照人家的规定来吧。” 正如她所说,服饰的得体程度取决于场合。至于没有特别规定的场所,如何选择衣着搭配自然是他人的自由,作为旁观者也没有必要品头论足。支持者可以以自己的方式鼓励他们,不支持者则视而不见即可,应当尊重他人的选择自由。 当然出于方便考虑,个人建议去上班或上学的汉服爱好者们选择更方便通勤的汉服,或者选择一些汉服与现代服装的混搭,比如:竖领对襟短衫代替平常的白衬衫,纯色马面裙搭配短上衣,长比甲搭配连衣裙等。穿汉服并不意味着必须要穿全套,只要形制对了就可以有很多的变化。现在也有很多网络博主会分享自己的一些汉服搭配策略,爱好者们可以去自行学习一些更适合自己情况的搭配。

四、汉服的发展前景 近年来,穿汉服已在年轻人中形成一股风潮。汉服爱好者之间喜欢互称“同袍”,他们将穿着汉服作为与传统文化对话和结交新朋友的渠道,逐渐积累起一种文化认同。现在,汉服不仅是“同袍”圈子里的关键词,也逐渐成为了一个新兴产业。由于一些正版汉服价格较高,加之需要较长的定制周期,因此就催生出汉服租赁服务,将汉服出租给想要体验但又不想购买的人群。另外,包含汉服租赁、化妆及造型服务、摄影服务的汉服线下体验馆也成为了颇受追捧的商业模式,能让消费者全面地体验汉服文化。此外,由于部分汉服产量小,热门款式在上新后很快售罄,由此变成了限量版,甚至具备了收藏价值,从而衍生出庞大的二手交易市场。汉服产业的发展刺激了新的消费活力,整个汉服衍生产业的发展增速甚至已经大大超过了汉服产业本身。

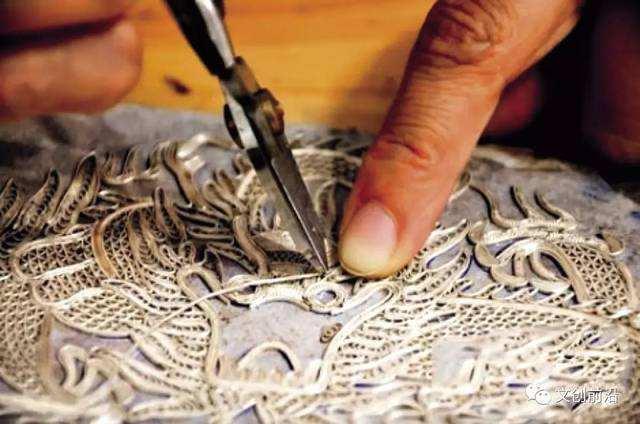

中国有礼仪之大,故称夏;有服章之美,谓之华。作为中华民族的传统服饰,汉服展现着绚丽多彩与博大精深的中华文化。有数据显示,因汉服商家数量、汉服购买力、汉服产业总产值名列前茅,成都被称为全国“汉服第一城”。在繁华商圈春熙路附近就有个“汉服一条街”,直营店、代理店、租赁店应有尽有。据艾媒咨询发布的《2019-2021中国汉服产业数据调查、用户画像及前景分析报告》,2018年全国汉服爱好者数量达到204.2万人,同比增长72.9%。 由于汉服经过千年的发展演变,自成一套完整体系,其背后也蕴藏了诸多非遗技艺,例如:应用于步摇等饰物的花丝镶嵌制作技艺、应用于头饰的绒花制作技艺和绢花制作技艺等。汉服的火热,也带动了包含由非遗技艺制作的装饰等周边产业链的提档升级。“成都银花丝制作技艺”是国家级非物质文化遗产代表性项目,而之前出于对传统技术保护的目的,当地主管部门和非遗手艺传承人并没有将其与市场结合起来。而现在他们将这一项传统技艺与汉服文化相结合,创建了融入银花丝技艺的汉饰品牌,为银花丝制作技艺注入了更多新的活力。现如今,越来越多的传统手工技艺与汉服融汇结合,成为了一种新的流行趋势。

后记 与其说汉服是一种文化的传承,不如说今天的汉服复兴是一种时尚潮流。正如前文说过的,汉服本身就是中国传统文化的体现,随着汉服被越来越多的人所认识,它不会变成被人们逐渐遗忘的事物,也不会湮灭在历史的长河中,这本身就是对传统的一种保护。我们不该赋予它过多的意义,令它变成一个过于沉重,以至于令人讨厌的事物。其中最单纯质朴的“美”,或许才是我们最应该记住的。 文 | 魏宇琳 邱锶塬 图 | 来自网络 原标题:《文化圈层 | 汉服:发展、运动与复兴》 |

【本文地址】