| 唐小林 程天悦 | 您所在的位置:网站首页 › 法兰西晚报照片 › 唐小林 程天悦 |

唐小林 程天悦

|

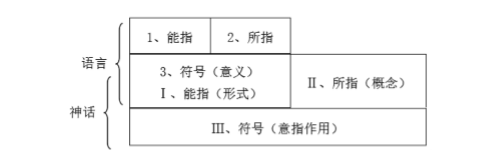

在索绪尔的符号“能指-所指”二元结构和叶尔姆斯列夫ERC符号体系的基础上,巴尔特提出“能指-所指-符号”的三维模式,他说“我所领会的,完全不是单独地先是一项,尔后另一项,而是将它们联结起来的相互关系,因而有能指、所指和符号。[4]在巴尔特看来,符号的能指与所指是两个“纯关系项”。能指是一种中介物,具有质料性(包括声音、物品、形象等),也就是可以被感知的部分。所指就是那些只能通过能指来言说的东西。而两者的联结关系就是符号。“能指-所指-符号”的三维模式是巴尔特符号学思想的基础结构。 叶尔姆斯列夫进一步突破直指符号系统(denotative semiotic),提出了涵指符号系统(connotative semiotics)和元符号系统(metasemiotics)。一个涵指符号系统“它的表达平面由一个外延符号系统的内容平面和表达平面提供”;而一个元符号系统就是“内容平面是一个符号系统的符号系统”。[5]巴尔特继承了叶尔姆斯列夫的二级符号系统思想,意识到符号系统本身也可以变成另一符号系统中的单一成分(能指/所指),由此生成的第二系统相当于是第一系统的引申,两者密切相联但又彼此脱离。这样的二级符号系统可通过两种方式生成,一是由一级符号系统构成二级符号系统的能指,称为涵指(cannotation)系统(另有译为“含蓄意指”、“内涵”等);二是一级符号系统构成所指,称为元语言(métalangage)系统。两个系统呈现镜像对称结构。巴尔特的神话理论就建立在二级符号系统的基础之上。 2神话:二级符号系统 《神话学》1970版的序言中写道“本书有一套双重理论架构:一方面是以所谓大众文化的语言工具作为意识形态的批评;另一方面,则是从语意学上来分析这套语言的么结构。”[6]巴尔特给出了一个经典图示——

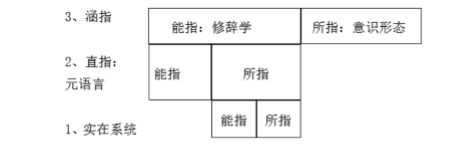

可以清楚地看到,神话是双重符号系统的嵌套——以已有符号为能指,与新的所指建立意指关系。两级符号系统都由能指和所指构成,为了进行区分,巴尔特重新建立了一套术语体系:一级符号系统的终端称“意义”(sens),作为二级符号系统的能指时称“形式”(forme),两个系统中的所指都沿用索绪尔的术语“概念”( concept),符号系统中能指与所指之间的关系,称为“意指作用”( singnification)。 为了说明神话理论在现实生活中的运作,巴尔特举了一个例子——他看到一份《巴黎竞赛报》的封面画为“一位身穿法国军服的黑人青年在行军礼,双眼仰视,显然在凝视起伏的三色旗”,马上领会了其涵义:“法国是个伟大的帝国,她的所有儿子,不分肤色,都在其旗帜下尽忠尽责”——这就是一个神话。[7]从神话建构过程来看,一级符号能指是这一图像,所指是由图像引起的心理概念,两者构成二级符号的能指,所指是法国的帝国性。 神话作为二级符号系统的联结点在于从“意义”到“形式”的转换。据此巴尔特提出了神话能指的二重性(意义/形式)。语言符号的两项纯属心理范畴,当神话符号的能指作为一级符号系统的终端时,意义具有感官的现实性、充实性、合理性、历史性。而当意义变成了形式的时候,能指“异常倒退”,“它空洞化了,变得贫瘠,历史不复存在,只留下了文字”[8];语言符号能指与所指之间的任意性、归约性被摈弃,意指作用建立。因而巴尔特说神话是一种劫掠,即对一级符号意义的劫掠。例如《巴黎没被淹》一文中,巴黎水灾本身是一个现实事件,但它被压缩只剩下一张空壳,用于表示“人在面对自然威胁时,世界是可以被驾驭”这一概念。巴尔特说“意义总是在那里用来呈现形式,形式总是在那里用来疏远意义。但形式和意义之间绝对没矛盾、冲突和分裂:它们从不居于同一处”。[9]这与赵毅衡提出的符号悖论“符号在场,意义不在场;意义在场;符号不在场”有异曲同工之妙。 从意义到形式,语言符号到神话符号,打破了一级符号内部的自足性,在原有所指(概念)的基础上建立了新的历史的概念,即所指的更新。从质的角度看,语言符号的所指(概念)是具体的、确定的,它存于语境当中,具有历史性和意向性。而神话的所指(概念)是含混的、开放的,是“一种没有固定形态、变化无常、含糊不清的凝结”。[10]新的概念并没有替代原有的符号意义,而是使意义扭曲、异化了。因而神话概念的根本特性是适应性,只有对应的接受者才能准确理解其概念。例如文中提到的黑人士兵的图片,拿给当时法国的农民或是今天的中国学生看,他们可能根本无法理解其中的神话意涵。从量的角度来讲,语言符号的所指的量与能指的量是成正比的、均匀的,而神话的能指和所指不成正比的、不相符的,概念可以扩展到能指极其广阔的区域。例如“山峦”在语言中仅表示连绵不断的群山;而在《蓝色旅行指南》中,山峦意指“凭借纯净的空气而获得新生,面对山峰进行道德思索,攀登绝顶显现公民精神”等一系列概念。[11] 意指作用既是联结神话能指和所指的关系,又可以理解成神话本身。在巴尔特看来,语言符号系统是建立在能指与所指的任意性之上的,是整个文化社群约定俗成的,具有非理据性,因而这种联系是自然的、真实的。而神话符号系统其能指与所指之间的意指关系是被小资产阶级建构的,具有理据性,其本质上是非自然的、虚构的。借用巴尔特书中的一个例子,《法兰西晚报》刊登了一则新闻,标题为“价格下跌:第一个征候。蔬菜:开始跌价”,指向政府管理带来蔬菜降价。而其正文部分用小号字体补充道“价格下跌是受季节性丰收的影响”。[12]在这一蔬菜降价事件中,季节性丰收与降价的联系是真实的,而政府管理与降价之间的关系是由意识形态建构的。 3神话的理据性、任意性 与自然化、去政治化 神话的理据性是相对于语言的任意性提出来的。神话作为二级符号系统本身必然具有理据性、类比性。神话是在意义和概念的类比上进行运作,当类比无法建立时就不可能生成神话。例如那张黑人照片,正是由于黑人的军礼和法国士兵的军礼之间的同一性才得以顺利表达法国帝国性的涵义;再比如巴黎水灾,由于军队、警察救助儿童、老人和病人时的情景与诺亚装满方舟时焦急而兴奋的情状十分相似,才引发了对人与自然的思考,从而得出人定胜天。在超现实主义神话中,理据性的缺乏本身在某种条件下也可成为次生的理据性,[13]即人对于理据性的想象构成理据性。 但神话的理据性是极其破碎、片面的。首先,相较于语言自然化的任意性,神话的理据性受到更多历史的制约,只能在特定历史条件下成立。这也就是上文所说的神话概念的适应性。其次,神话中种种类比关系都是片面的。这其实不仅是神话表意的特点,更是符号表意的根本特点。神话符号的发出者往往是根据某种意指关系来建立意义-形式、意义-概念的关系,而排除了其他关系。例如用巴黎水灾的神话中,抓住巴黎人民和诺亚都积极面对洪水,而排除了灾难时很可能存在的偷盜、抢掠、欺诈现象,排除了大众对于洪水的恐惧、无力、崩溃等负面情绪。这也是神话体系内部能指与所指不成比例却能够顺利表意的原因。从这个角度讲,正是由于片面化神话才得以建构起来。最后,神话的所指可以对应大量的能指,因而每个具体神话的理据性是在各种可能的理据当中选取的,比如说表现东方,可以是黄皮肤、金字塔、丝绸、瓷器等,任选一个都可构成神话。 巴尔特用一个比喻来阐明神话意指作用的本质“它具有像表意文字那样的任意性”“形式再现概念,但还是由概念赋予形式理据性”。[14]也就是说神话是在任意性和理据性之间滑动,但不可能是完全任意的,用数学集合来表达的话,大概是这样的“神话∈(任意性,理据性)”。理据性才是神话区别于语言符号的根本特性。 神话的理据性使得它呈现为一种自然化(naturalized)的状态。神话是敞开的、明晰的,其联系看起来是自然的、真实的。它纯化事实,使事实变得简单、清白,使无序的社会变得整然有序。当读者看到一级符号系统时,自然而然联系到二级神话系统的所指,例如法国人民看到葡萄酒、牛排、油炸土豆时会想到法兰西民族。 神话自然化呈现为意图的不在场,也就是去政治化(dépolitisée)。神话本身带有强烈的政治特性,资产阶级文化通过神话化变得自然、普遍、永恒,成为全社会共同的文化,其意识形态成为一个社会结构得以维系和运作的文化元语言。[15]当然意识形态被刻意隐藏起来。换句话说,自然化即统治阶级意志的合理化、普遍化。巴尔特意识到“整个法国都浸润在这一匿名的意识形态中:我们的报刊、电影、戏剧、大众文学、礼节、司仪、外交、会话、天气状况、谋杀案审判、令人兴奋的婚礼、让人渴望的菜肴、所穿的衣服,我们日常生活中的一切,都依赖于表象,这是资产拥有的,并且让我们也拥有的人与世界的关系。”[16]巴尔特对资产阶级意识形态进行文化批判时,明显受到马克思主义思想的影响。约翰·斯特罗克认为《神话学》是巴尔特所有作品中最睿智、最辛辣的一部,“凡是读过这部作品的人,都会彻底丢弃对潜藏在我们置身其中的文化表象里的意识形态的天真幻想”。[17] 神话的自然化和去政治化使大众迷失在统治阶级意识形态编织的虚幻之中。但由于神话依托的是虚假的自然,还为了自然化而使意指作用累赘不堪,这一切都使人感到不自然。这种不自然的自然,如同一条裂缝,帮助我们撬开神话的伪装,即解构神话。 如何解构神话呢?回到神话的二级符号系统,理论上有两种破解神话的方法:要么回到一级结构,从内部还原神话;要么立足神话的层级结构,从外部解构神话体系。 第一种方法理论上是合理的,还原被扭曲、掏空的意义,恢复它原有的感官的现实性、充实性、合理性、历史性。但这在符号过程中是无法实现的。巴尔特以文学为例,认为传统文学是典型的神话体系:“它蕴含意义,言说的意义;它蕴含能指,就是作为形式或写作的这同一种言说;它蕴含所指,就是文学的概念;它蕴含意指作用,就是文学的言说”。[18]一些作家拒绝传统文学模式,颠覆神话体系,试图简化文学话语,乃至回复到前符号学状态,最终只能自行废弃话语的地步,沉默以对。“为了摆脱神话而作出的举动,转而变成为神话的掠获物”。[19]因为人是通过符号来认识世界、表达意义的,我们不可能不借助符号手段去认识意义。当我们试图剥除神话对语言的第二层包裹时,除了沉默,只能用另一种神话来言说。 第二种方法就是用神话的方式去掠夺神话本身,也就是建构新的神话。巴尔特说道:“实际上,抵御神话的最佳武器,或许就是转而将神话神话化,就是制造人工的神话,这种重新钩织的神话就是成为真正的神话修辞术。”[20]意义和形式的联结是神话构建的基础,同时也是解构神话的关键。如同神话作为二级符号解构了一级语言符号系统的意义,当我们在神话的意指关系之外建立一套三级符号时系统,神话自然被打破了。这一过程可以无限循环下去,即通过所指的不断转移来实现意义的无限延展。 4对巴尔特神话理论的反思 巴尔特的神话理论,面对的是20世纪中期蓬勃兴盛的大众媒介,立足于对法国资本主义意识形态的反思。这一理论现已广泛应用于大众文化批评领域。神话作为资产阶级意识形态的伪装,凭借的是媒介载体。巴尔特直言,“神话是一种交流体系,它是一种信息”,“神话不是凭借传递其信息的媒介物来界定的,而是靠表达这信息的方式来界定的”。在新兴媒介普及、信息爆炸的今天,神话借助于现代传播技术四处蔓延、渗透。普通大众都可以通过各种公共媒介制造神话、传播神话,遨游于神话世界之中。巴尔特神话理论在今天的生命力勿容置疑,但也留下了可供进一步反思的空间。 (一)神话是一种元语言? 巴尔特说,神话是一种元语言(méta-langage)。在巴尔特看来,语言系统,即抽象的整体语言(lalangue,或与之相类似的表象方式),是作为对象(工具、素材)的群体语言( langage-objet);而作为二级符号的神话是通过群体语言来构筑自身系统,“它是次生语言,我们以次生语言谈论、解释初生语言”[22],因此神话是一种元语言。可是从巴尔特对神话二级符号系统的解析来看,神话的能指是由初级符号构成,是典型的涵指系统。那么神话到底是元语言系统,还是涵指系统? 国内不少研究者都发现了这个问题,普遍认为巴尔特在《神话学》中错误使用了“元语言”这一概念,神话应当是涵指系统。例如林志明在《〈神话——大众文化诠释〉导读》中直言“巴特犯了一个术语运用上的错误,因为元语言和‘含蓄意指’的堆叠结构正好呈镜像对称:在元语言中,第一层次的意义构造单元,并不是第二层次的能指或表达,反而是它的所指或闪容。这个错误,巴特后来在《记号学要素》和《流行体系》中都作出了修正”。[23]再如赵勇主编的《大众文化理论新编》中也写道“巴特在《今日神话》中错误地使用了‘元语言’( metalanguage)概念。他错误地认为神话系统与元语言构造相同……我们可以判定‘元语言’是外延系统,而‘神话’是内涵系统。”[24] 笔者认为,在《神话学》中巴尔特对元语言的理解确实存在错误,他只考虑到元语言对语言的言说层面,却没有进一步思考言说的是语言的能指还是所指的问题,到了《符号学原埋》一书,巴尔特对元语言系统和涵指系统展开了进一步探索。在叶尔姆斯列夫关于直指、涵指和元符号理论的基础上,巴尔特提出“当在其(指元语言系统,笔者注)被直接状态的分节语言充作一个意指对象的系统时,它是在‘操作程序’中被构成的,即在元语言中被构成的”,也就是说元语言本身可以介入到涵指系统中。[25]巴尔特给出了如下图示——

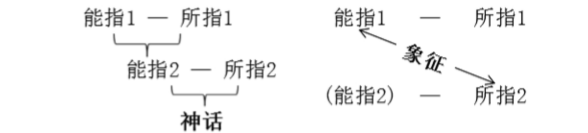

这看起来是个三级符号系统,结合神话理论我们可以把第一层实在系统看作是“物”,第二层直指/元语言系统看作是“符号”,第三层涵指系统看作是“神话”。这里的元语言可以回到叶尔姆斯列夫的“元符号”上进行理解,就是“物-符号”的过程,处于一种前符号的状态。从这个角度可以说,神话是隐含元语言系统的涵指系统。 巴尔特这一三级符号模型进一步深化了神话理论。我们可以从中得到启示,元语言模型是符号化的基础,而涵指模型(神话)是符号表意的方式。巴尔特说“神话可从任何意义(我们看到还有从意义本身的缺失)那里展开其次生的模式”。[26]也就是说一切都可以是神话,一切都可以被神话包括神话本身,这就是神话系统的生成性。虽然巴尔特只涉及了神话的二重符号结构(或者说三重)和解构神话的三重符号结构(或者说四重),但可以隐约看到皮尔斯无限衍义(infinite semiosis)理论的影子,其生成性也与皮尔斯的开放性[27]遥相呼应。赵毅衡评价皮尔斯的符号思想时说,“三元组成,保证了皮尔斯符号学的发展开放,也让我们想起了老子的名言‘三生万物’”[28],同样适用于巴尔特。 (二)神话与象征是什么关系? 在巴尔特的早期符号学思想中并未专项讨论过“象征”,只详细论述了象征关系。《关于符号的想象》一文阐述了任何符号都包含或涉及三种关系,分别是象征关系(relation symbolique)、聚合关系(relation paradligmatique)、组合关系(relation synatagmatique),指向三种意识——象征意识、聚合意识、组合意识。巴尔特说象征关系“是一种内部的关系,这种关系将其能指与所指结合在在一起”,它“明显地出现在人们通常所称为的象征之中”。[29]这会让人联想到巴尔特对符号的定义——“符号是能指和所指的联结整休”。[30]可以看出,在《关于符号的想象》中“符号”和“象征”是混淆的。赵毅衡说过“在西语中,象征symbol一词经常当做‘符号’意义来使用”。[31] 《符号学原理》中巴尔特仔细区分了象征和符号。在总结黑格尔、皮尔斯、荣格、瓦隆对信号(singal)、征象( indice)、像符(icône)、象征( symbole)、符号(signe)及寓象(allégorie)六项的划分后,巴尔特站在了瓦隆一边。他认为“象征和符号那里,心理再现(représentation psychique)是存在的”[32],即象征和符号中包含着相关物之一的心理再现。两者的区别在于,象征关系是两项的类比性及互不相符的,例如“基督教‘超出’十字架的范围”;而符号关系是无理据的、相符的。例如“在‘牛’这个词与牛的形象之间并无类比性,但牛的形象却与它的相关物完全相符”。[33] 《神话学》中反复强调神话不是象征。在巴尔特看来神话是一目了然的,“没有任何象征,暗示,一切都是毫无含蕴地赤裸裸地呈现出来;一切姿势都没有什么留在阴影甲,没有隐藏,它们切除一切意义,并且按照仪式向观众展示纯粹而完满自足的意义,完满如自然”。[34]神话的两项是完全显而易见的,形式的呈现方式是空间性的,概念呈现方式是记忆性的,“一项并没有‘藏匿’在另一项之后,两项均呈现于此(而不是一项在此,另一项在彼)……形式相关联的概念,根本不具有潜在性,完全不需要用潜意识来解释神话”。[35]相对而言,《批评与真实》( Criticism and Turth,1966)中说“象征只是一种婉转的措辞”[36],是含蓄的。巴尔特这一思考很有意思,但放到具体例证中说服力却不强,例如他说“神话的形式不是象征,敬礼的黑人不是法兰西帝国的象征,他展现得太多了,就无法做到这一点”。[37]在这个例证上,“敬礼的黑人象征着法兰西的帝国性”这一说法也完全成立。 当然,神话和象征并非一物,巴尔特的区分带给我们很多启发。要区分神话和象征,还得回到两者的符号结构上来。笔者认为,神话是一个符号系统内含有两重符号构架,是已有符号与新的所指之间建立的意指关系;而象征是联结已有符号的能指1与所指2之间的关系,图示如下——

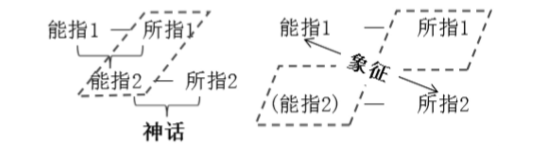

从上图中不难看出,两者最重要的区别在于神话是二级符号结构,而象征是跨符号结构,两者都超出一级符号范围之外。因此神话和象征都建立在理据性之上:神话是在意义和概念的类比上进行运作的;而象征依据的是符号1和符号2的类比性。两者都只能在特定文化中进行解读。神话和象征都是理据性上升到一定程度的结果,因而两者都可以突破语言载体,跨媒介使用。巴尔特说“(神话)它除了口头言说之外,还可以是其他事物;它可由文字或表象构成:不仅写下的言辞,而且照片、电影、报道、竞技、戏剧表演、广告,这些都可以用作神话言说方式的载体。”[38]象征的符号载体也是多媒介的,“例如十字架、新月、万字之于基督教、伊斯兰教、佛教,这些象征无论用什么媒介表现,无论是图像、雕塑、语言、手势来表现,依然是同一个象征”。[39] 神话的两项和象征的两项都是不成正比、互不相符的,例如“法兰西民族”超出“葡萄酒、牛排、油炸土豆”,同样的“爱情”也超出“玫瑰、心形、亲吻”等。两者的混淆之处就在于,象征中的能指2不一定存在。正如赵毅衡所说,“经过如此的变异与积累之后,象征的意义经常是比较抽象,经常难以用语言解释的精神境界(état d'âme,例如佛教中用莲花象征纯洁),或是不太容易用别的方式表达(例如经轮象征佛法),甚至难以形诸语言的事物(例如品牌象征品位与社会地位)。”[40]象征能指2的不可捉摸致使象征关系在表达时往往依托于能指1进行,这就和神话结构趋向同构了。 从符号过程看,神话的目的是通过隐藏意图直达概念(所指2);而象征是通过一种含蓄委婉的方式来表达意义(所指2)。两者都表现为一种省略,可简单图示为——

虚线框内是省略的部分。省略带来的是表意的明确化,两项之间的联系在文化中是稳定而自然的,例如“葡萄酒、牛排、油炸土豆”是“法兰西民族”的神话,“玫瑰、心形、亲吻”象征着“爱情”。但神话和象征省略是不同的。神话是概念对意义的异化,其省略是为了掩盖这种异化。巴尔特强调能指1与所指2之间的关系是扭曲的、不自然的,例如上文提到的“蔬莱降价”和“政府管理”,批判的是造成这种扭曲的资产阶级意识形态。而象征的省略更多的是基于一种归约化、自动化,象征关系一但建立就相对稳固,所以巴尔特说“象征是稳定的,只有社会的意识,和社会赋予象征的权利可以变动”。[41]象征关系侧重的是两者之间的相似性,能指1表达所指2时也并未发生扭曲,它只是通过所指的延展来建立新的符号关系。因而巴尔特的神话理论是批判性的,而象征理论本身是中性的。 注释 [1]唐小林:《符号媒介论》,《符号与传媒》,2015年第2期。 [2][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第219页。 [3][法]罗兰·巴尔特:《符号学原理》,李幼蒸译,中国人民大学出版社2008年,第1页。 [4][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第173页。 [5][丹]路易斯·叶姆斯列夫:《叶姆斯列夫语符学文集》,程琪龙译,湖南教育出版社2006年,第233页。 [6][法]罗兰·巴特:《神话——大众文化诠释》,许蔷蔷等译,再版序,上海人民出版社1999年。 [7][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第176页。 [8][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第178页。 [9][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第184页。 [10][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第180页。 [11][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第122页。 [12][法]罗兰·巴特:《神话——大众文化诠释》,许蔷蔷等译,上海人民出版社1999年,第189-190页。 [13][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第187页。 [14][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第187-188页。 [15]冯月季:《从政治化到世俗化:意识形态研究的符号学转向》,《符号与传媒》2016春季号,第157页。 [16][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第201页。 [17]约翰·斯特罗克《罗兰·巴尔特》,来自:[英]约翰·斯特罗克编:《结构主义以来:从列维-斯特劳斯到德里达》,渠东等译,辽宁教育出版社和牛津大学出版社1998年,第57页。 [18][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第195页。 [19][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第196页。 [20][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第196页。 [21][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第169页。 [22][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第175页。 [23][法]罗兰·巴特:《神话——大众文化诠释》,许蔷蔷等译,《〈神话——大众文化诠释〉导读》,上海人民出版社1999年。 [24]赵勇主编:《大众文化理论新编》,北京师范大学出版社2011年,第70-71页。 [25][法]罗兰·巴尔特:《符号学原理》,李幼蒸译,中国人民大学出版社2008年,第171页。 [26][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第193页。 [27]胡易容:《多重意义的开放体系:读〈皮尔斯:论符号〉》,《符号与传媒》2016春季号,第200页。 [28]赵毅衡:《符号学》,南京大学出版社2012年,第105页。 [29][法]罗兰·巴尔特:《文艺批评文集》,怀宇译,中国人民大学出版社2010年,第246页。 [30][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第173页。 [31]赵毅衡:《符号学》,南京大学出版社2012年,第198页。 [32][法]罗兰·巴尔特:《符号学原理》,王东亮等译,生活·读书·新知三联书店1999年,第28页。 [33][法]罗兰·巴尔特:《符号学原理》,王东亮等译,生活·读书·新知三联书店1999年,第28页。 [34][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第42页。 [35][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第182-183页。 [36][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第277页。 [37][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第179页。 [38][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第170页。 [39]赵毅衡:《符号学》,南京大学出版社2012年,第204页。 [40]赵毅衡:《符号学》,南京大学出版社2012年,第204页。 [41][法]罗兰·巴尔特:《神话修辞术/批评与真实》,屠友祥等译,上海人民出版社2009年,第263页。 本文刊载于《福建论坛 ·人文社会科学版》 2018 年第 1 期 编辑︱金高阳返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】