| 这恐怕是全中国最倒霉的人,我都想分一半运气给他 | 您所在的位置:网站首页 › 沈志华是哪里人 › 这恐怕是全中国最倒霉的人,我都想分一半运气给他 |

这恐怕是全中国最倒霉的人,我都想分一半运气给他

|

也不知道老天爷到底对他有什么意见,每走一步,就要给他挖个大坑,见他稍微顺一点儿,就要把他摁倒在地,摩擦摩擦。 以前我不信命的,知道他的故事后,我信了。 来,让我们把时间,拨回到1950年… 01 1950年,沈志华生在北京一个高干家庭,父亲是劳改局副局长,母亲是公安部处长。 他聪颖好学,从小到大考试门门满分,一路读到北京最有名的四中。 像这样的孩子,当然要立一个高远的志向。 小时候,他读过一套叫《科学家谈21世纪》的书籍,里面讲述了许多对未来科技的构想,深深影响了沈志华的世界观。 于是乎,小沈同学立志做一名科学家。 小沈真的是“命运的宠儿”:16岁那年,空军到四中招飞行员。 沈志华本想考清华。 老师开导他说:“你当科学家,是为国家的利益,你去当飞行员,也是为国家的利益。” 沈志华觉得很有道理,以后在天上开飞机,也是为国效力嘛,随即跑去报了名。 没想到,体检完毕,全校100来人,就他一个人身体合格。 至此,沈志华的运气,都可以打99分。 但稍微熟悉中国历史的人都知道,一个1950年出生的孩子,会在16岁时遇到什么。

1966年,wg来了。还没毕业,学校就停课。 飞行员的事也黄了。同时,因为历史问题,母亲受到审查。 为了不上山下乡,沈志华只好参军。第二年,他当上了海军航空兵。 这下好了,飞行员没当成,改地勤了,开飞机改修飞机了。 沈志华心说:“行吧,修就修吧,总比插队强。”再说,是金子总会发光的。 到了部队,沈志华的优势非常明显。不少学员都是农村的,文化底子薄,数理化都不懂。 沈志华每天刻苦学习,钻研技术。部队9点熄灯,他还拿个电筒在被窝里学。 一年不到,他就当上技术骨干,成了最受器重的机械师。 连师长的轰炸机都由他来专门维修。 有一次开技术会议,师长拍拍他的肩膀:“小伙子不错,好好干,以后你是中国航空兵的未来!” 心里那叫一个美啊。 这时的沈志华,还以为前途一片光明。实际上,一幅悲催的人生画卷正在他身上徐徐展开。 接下来,你将会充分了解到: 当命运想玩残一个人时,它是如何不择手段的。 02 沈志华当兵的第三个年头,领导找他单独谈了话: “小沈啊,我们准备安排你入党,进领导班子,你好好表现,我们都很看好你。” 沈志华激动地回去,钻研技术更加刻苦。 可突然有一天,部队开大会宣布:“沈志华,复员!” 沈志华一听,傻了。 我不是祖国航空兵的未来吗?怎么让未来复员了? 他百思不得其解,找到领导追问原由。领导对他说: “原因我现在不能告诉你,但复员对你来说是件好事,你在部队已经没前途了。” 沈志华想不通,自己这么上进,凭什么就没前途了? 他委屈、痛苦,望着心爱的飞行,肝肠寸断,心如死灰,没事儿就喝瓶酒,跑到飞机坪上抱着飞机痛哭流涕。 为了当好机械师,熬过多少夜晚,不就是为了学好技术,为国贡献一份力量吗? 为了响应号召当飞行员,连清华都不考了,现在当兵当得好好的,又让我复员? 整个人的世界,一下子变得暗淡无光。

复员后,沈志华被安排到石景山发电厂,从风光的技术兵变成一个烧锅炉的。 当初在北京,他像个鬼魂一样飘着。 挺了半年,才振作过来,觉得不能就这样放弃,于是开始自学. 每天上班9个小时,晚上加班学4个小时,连家都不回,一口气把高中数理化知识全学扎实了。 过了两年,听说大学开始招收工农兵学员。沈志华觉得机会来了,等的就是这一天。 结果上级告诉他,考试,你没有资格。 正好,当时部队指导员来北京出差,把沈志华叫过去,告诉了他一件更叫人摸不着头脑的事: “知道为什么让你离开部队吗?因为你杀了人了。” 沈志华目瞪口呆:这么残暴的事我怎么不知道? 原来按照规定,部队必须调查培养对象的政治历史。 指导员曾在监狱里遇到一个红卫兵说:“沈志华是联动分子,当初还杀过人!” 指导员听后大吃一惊,四处调查,但始终没有实据。 回去跟领导一说,领导大笔一挥,批了八个字:事出有因,查无实据。 然后说:“让他复员吧。”

要考大学,就必须撤销档案记录。 沈志华四处走访,终于找到了举报者,开门便问:“你认识我吗?” 举报者说:“不认识啊。” 沈志华气得:“你都不认识我,干嘛诬陷我?还说我杀过人?” 再往下问,对方居然是他哥哥的同学,对方诬陷的理由也很任性: “我也是为了自保,我想把你供出来,能早点放我出去。” 沈志华很想发作,但发作也回不了部队,只能暗自气恼。 然后说:“你快给我写个证明,帮我把档案撤了。” 问题完美解决,第二年,沈志华如愿报考大学。 这一次,他志在必得。果然,成绩下来后,拿到京津唐地区系统考试成绩第一,数学还是满分。 清华老师都上门找到他说:“孩子,你这么优秀,正是咱们国家需要的人才,清华欢迎你!” 心里又美了。 只要考上清华,就离当科学家近了一步。那就等着拿通知书吧。

谁知就在那一年,中国历史上出现了著名的“白卷英雄”张铁生。 这小子不但不好好考试,还在卷子背面给上面写了封信,说: “对于那些多年来不务正业、逍遥浪荡的书呆子们,我是不服气的,而有着极大的反感,考试被他们这群大学迷给垄断了。 在这夏锄生产的当务之急,我不忍心放弃生产而不顾,为着自己钻到小屋子里面去,那是过于利己了吧。” “对于那些多年来不务正业、逍遥浪荡的书呆子们,我是不服气的,而有着极大的反感,考试被他们这群大学迷给垄断了。 在这夏锄生产的当务之急,我不忍心放弃生产而不顾,为着自己钻到小屋子里面去,那是过于利己了吧。” 信被送上去后,上面觉得很有道理,并给出一个神逻辑:凡是考高分的,就是瞧不起工农*阶#级&。 就这么巧,沈志华辛辛苦苦考了高分,但并没什么卵用。 最后厂里一个总分15分的起重工被送进大学,而领导对沈志华的看法则是: “你考这么高,每天不专心工作,就想着读大学,这是不是辜负了组织对你的信任?” 沈志华很想发作,但发作也进不了清华,只能暗自苦恼。 又一次把球运到门前,门还是空门,拔脚就要射了。 结果呢,不是球被敌人抄了,也不是终场哨响了,是不知道哪个缺心眼的直接把你罚出场了。 给沈志华气得,一把火把书全烧了。 03 烧完书的沈志华,并没有就此沉沦。 他越想越不明白,自己一心科技报国,为何总是报国无门? 这时,他把眼光抬高了一点,准备探究探究从不关心的政治问题: 到底什么是社会主义?马克思思想讲的是什么?我们到底是怎么变成今天这样的? 他一边当钳工,一边到处找书看。哲学、历史,想尽办法涉猎,想看看马克思和恩格斯到底说了什么。 书看得多,文笔也练出来了,很快就被调去当宣传干事。 好事一来,坏事紧跟着就来了。 1976年的一天,厂里领导突然找到他说:“最近在查政治谣言的事,你出去避避风头。” 迅速安排沈志华去广州开个会。 在广州,还没等他明白过来怎么回事,人就直接被送进了北京半步桥监狱。 而且,罪名不是一般的大,叫做“散播分裂谣言”。

原来那时候,书读得多,沈志华的想法也多。 加上他是高干子弟,经常在政治圈儿边上游走,就接触了一些消息。 1976年,周总理去世,政治空气很紧张。沈志华跟着人家东聊一句西聊一句,捡了些反对“四人帮”的话。 没想到祸从口出,立马被盯上了。可当时传小道消息的人很多,为什么偏偏是他? 不清楚,不明白,不解释。 进了监狱,沈志华分外孤独,就问:“能不能读书?” 审查员说:“你读什么书,好好反省你的政治问题!” 沈志华说:“那我得学马列啊,不学马列我意识不到我的错误。” 审查员一听,好像是那么回事儿,问他想读什么。 沈志华说:“那麻烦你们给我一本《资本论》吧,我一定深刻反省我自己!” 在监狱蹲了几个月,《资本论》刚读完第二部分,四人帮倒了。 重见光明后,赶上大学重新招生,沈志华觉得希望之光又迎面扑来,屁颠儿屁颠儿跑去报名。 结果,人家又把他踢了出来: 对不起,你还没平反。 沈志华连忙去找公安局,公安局却不给他平反,理由是:对不起,我们没抓过你。 沈志华都傻了:“你们没抓过我,那我《资本论》在哪儿读的?” 公安局的道理也很硬气:“我们不知道,反正我们这里没有抓捕材料。” 沈志华很想发作,但发作也不能为自己平反,只好又在心里骂了句:你×××。

就在沈志华感到彻底绝望时,《人民日报》登了一则新闻,说北京公安局长自杀了。 而且在他柜子里,发现了秘密卷宗。打开一看,原来是沈志华母亲跟叶剑英秘书有私交。 为了收集叶帅的黑材料,四人帮就授意北京公安局长抓捕他这个普通工人。 此案还被内定为中国16个重点案件之一。案宗一经曝光,沈志华时来运转。 那一年,人才青黄不接,许多机构在社会上特招。沈志华同时报考了社科院和新华社,还都考上了。 随后,他被当做自学成才的典型,被《北京日报》猛夸了一通,紧接着,进社科院、上班、办报、考社科院研究生、以优异的成绩被录取…… 一步一步,都踩在点儿上了。 一切看起来,是那么一帆风顺。 直到有一天,某领导突然敲门:“你最近是不是写了什么东西?” 沈志华一听,隐隐觉得大事不妙。 当时他确实写了篇文章,在研究马列主义之后,探究中国的“左~~倾”问题,对中国经济模式提出了一些质疑。 谁知这篇稿子落在了某重要领导的手上。这位领导一看,说:“看来这个沈志华,是个持不同政见者。” 还是熟悉的配方,还是熟悉的味道。 沈志华心一沉,难道我又要完蛋了? 别急,好戏还在后头。 04 得知通知书被扣,沈志华赶忙找到了这位领导,跟领导聊了聊自己的情况: “我一直是在努力学习,把所学的知识拿来建设国家。那篇文章,是我做的一些学术研究,可能看法还很肤浅,但绝对没有不同政见。” 领导表达了一下看法,觉得沈志华是个好青年,有才华,点拨了两句,又问他的出身。 沈志华自报家门。 领导说:“哦,原来是自家的娃,你放心回去吧。” 没几天,被扣的通知书就下来了。 拿着梦寐以求的通知书,沈志华几乎喜极而泣。 这下,可得好好干一把漂亮的。

因为之前通读马列、哲史,沈志华底子比同学厚得多,别人一节课听下来,根本消化不了,他却轻轻松松。 读研究生期间,沈志华先后在《社会科学战线》《世界历史》《世界史研究动态》发表了8篇论文,都是关于现代史和苏联新经济政策的,连《人民日报》也转载过他的文章。 那可以说是他前半生最顺的一个时期,学问做得精深透彻,人脉打得四通八达。 接下来,只要安安心心做学问,不乱讲话,不招惹是非,要实现当初理想,绝不是梦,但是…… 但是请不要忘了: 对沈志华而言,厄运就像影子。 阳光越是强烈,影子也越深邃。 就在离研究生答辩还差16天时,公安突然闯入沈志华家中,直接把他铐走了。 这一次的罪名,一样的叫人摸不着头脑:官方称之为“间~谍罪”。 进局里一问,沈志华只能呵呵。 1981年,里根当选美国总统,对华采取强硬政策,在纽约逮捕了一名中国人,声称系中国间~谍。 出于对等报复,中国开始寻找在华美国间~谍,逮捕了一名在外语学院教书的美国博士生,此人专门研究中国农村包产到户问题。 交流学习中,沈志华帮他找过一份资料,于是被判为间~谍。 其实,沈志华提供的资料,不过是12本社科院图书馆的杂志。 是的,你没有看错,就是普普通通、任何人都能去借阅的那种杂志。 就这么着,沈志华又被送进监狱。 这一次,沈志华不想发作了,他只能苦笑,而且连说“你××”的心情都没了。

就这样被命运打倒吗? 并没有。在遭遇了那么多曲折痛苦后,沈志华早就不是抱着飞机嚎啕大哭的年轻人了。 进监狱后,他竭力保持平衡的心态,先考虑清楚未来的方向: 自己已经32岁了,就算能从监狱里出去,有这份前科,单位也不会要他,工作也不好找。 实在不行,就去偏远山区当个乡村教师,自己的水平足够,不至于吃不上一口热饭。 把人生投入最坏的设想,他反而松了口气。 蹲了几个月,沈志华又闲得发慌,想到自己的答辩论文还没写完,那些材料在脑海中飞来转去,于是他又想写论文。 监狱里没笔,他就把牙膏皮卷成细卷儿当笔,问看守员要了一套马列选集,在书页的空白处写论文。 白天,他出去劳动,晚上,埋头写稿。 一边写还一边给狱友讲历史故事,讲着讲着,大家都提起兴趣了。 沈志华说:“那你们不能白听啊,得帮我做材料。” 等家里人送完书,他就在书上画重点,让狱友抄卡片。 一年下来,床底下码了厚厚的一堆书,沈志华在监狱写出了人生中第一部学术专著,长达40万字。 1984年,沈志华重获自由。 他的老领导很想把他弄回社科院。 老领导努力了,但社科院不收他,更不给他颁发毕业证书。 为了生计,他搞过生态农场,办过机械加工厂,在北京街头推车卖过水果,还一个人跑到云南大山里收购干红辣椒,运到北京赚差价。 结果钱没赚到,赚了一身虱子。 辛辛苦苦30年,一夜回到解放前。

如果沈志华的人生是一部残酷电影,故事到这里,就应该结束了。 影片最后一个镜头,一定是他背对着观众,疲态尽显,然后屋子里的灯缓缓暗下去,画面光圈一点点缩小,最后收缩在他无奈的脸上。 这部电影想告诉观众:命运到底是命运,是不可抗争的。 这部电影的名字,可以叫《活着》。 但人生不是电影,有时候,它比电影还残酷,但有时候,它比电影还充满希望。 更何况电影里说:“人生就像巧克力,你永远不知道下一颗吃到的是什么。” 好了,你们已经猜到我要讲什么了。 下面,我们就来看看沈志华是怎么逆袭的。 05 1985年春节刚过,朋友对沈志华说:“你去深圳吧,现在改革开放,那里不论出身也不看文凭,你可以去那边做生意。” 沈志华听从了建议,跟着改革浪潮南下。 与恩师辞行时,他说:“您放心,等我赚了钱,总有一天我会回来,我还要跟您一起做学问。” 等到了深圳,35岁的沈志华从零开始。一肚子学问,在这个新兴之地派不上用场。 他只能从拎包的做起,跟别人一点点学做生意。 好在他脑袋灵光,胆子够大,干了两年,遇到一个好老板,收入就上来了。 就在这时,北京一个同学写信给他说: “我正在搞一套‘二十世纪文库’,翻译外国学术名著,缺个审稿人,你能不能马上回京帮忙?” 这不正是重返学术界的机会吗? 沈志华心动了。 一回北京,他就开始编书,62本,2000多万字,最后眼睛都快看不见了。 他去医院查视力,医生说:“你再这样下去就瞎了。” 当时他没有职务、职称,朋友想了各种办法,也没有一个学术机关愿意接收。 梦,又碎了。

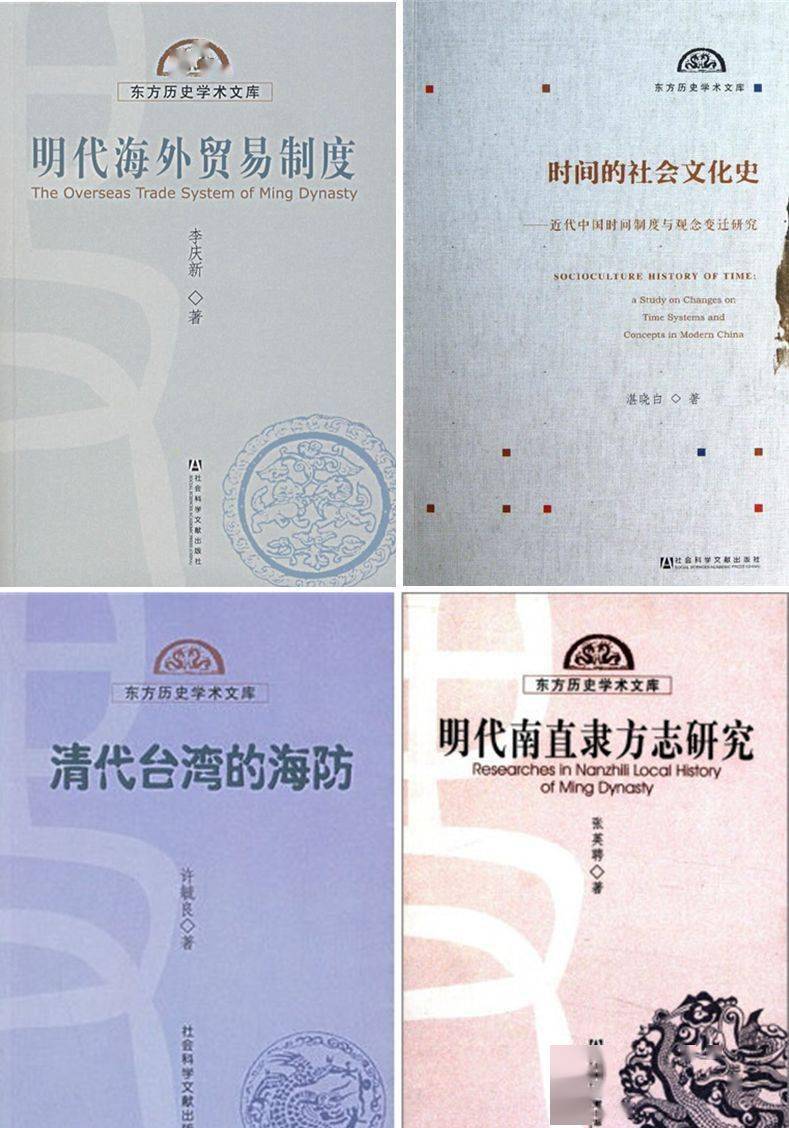

沈志华只好回深圳做生意。不久,他进一家黄金饰品公司当管理员,在那里接触到一些朋友。 有人想走私黄金,沈志华说:“我不干这些邪门歪道,要想做黄金,我给你们弄批文。” 他去了北京好几次,四处疏通,凭着学识和诚恳拿到了批文。 此后,他每月几次飞北京进货,一年下来,居然做了半吨黄金。被业界称为“中国头一号黄金贩子”。 40岁时,沈志华赚了几十万。他心想,不能再这么干下去了,再干下去,就掉钱眼儿里出不来了。 于是回到北京,开了个文化公司。 他想从这里起步,重新回到学术界。 怎么能引起学术界的重视呢?想来想去,还是编书吧。 于是做了一套文白对照的《资治通鉴》。在新书推介会上,当场就订出了4万套,又赚了一大笔。 这时候的沈志华,真的是家财万贯了。 就在所有人劝他趁热打铁,再赚个盆满钵满之际,他却做出了最顺应内心的决定: 离开商圈,重新做学问。 1993年,他个人出资,设立“东方历史研究出版基金”,专门资助学术著作的出版。 前前后后,资助了60多本专著,投入数百万元。仅是资助《东方历史学术文库》的评审、出版补贴,就掏了110万。 十多年来,由他资助的学术会议,更是不计其数。

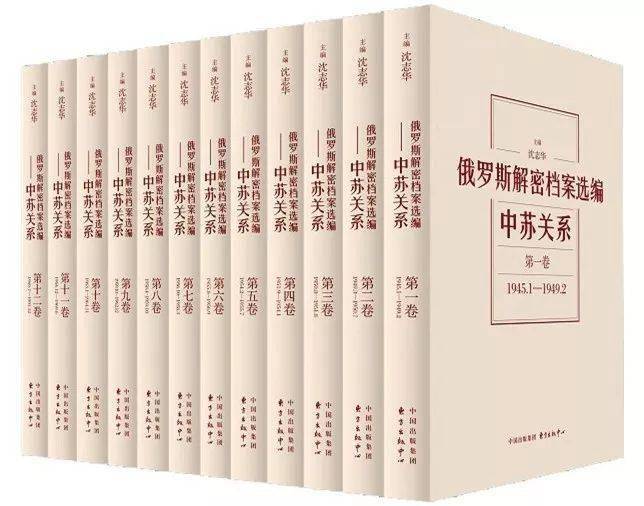

最令人钦佩的,是他花费巨款,远赴莫斯科,购回俄罗斯政府解密的前苏联国家档案。 1994年,沈志华出资开了个苏联历史学术讨论会,他说: “以前我们对苏联的认识,都是从教科书上,这是有局限性的。 苏联曾是中国的榜样,它的解体对中国震动很大。 我们必须知道历史的真相,才能吸取他们的经验教训。 如今俄罗斯局势混乱,档案解密,正是我们去了解历史真相的好时机。” “以前我们对苏联的认识,都是从教科书上,这是有局限性的。 苏联曾是中国的榜样,它的解体对中国震动很大。 我们必须知道历史的真相,才能吸取他们的经验教训。 如今俄罗斯局势混乱,档案解密,正是我们去了解历史真相的好时机。” 理是这个理,但社科院没钱。 沈志华表示:“你们立项,我出钱!” 就这样,他带着一批中苏关系学者,浩浩荡荡地去俄国挖档案。所有经费,一人承包。 到了俄罗斯才知道,情况比想象中复杂。 首先,人家已经开始收紧档案; 其次,复印成本极高,最高一页高达2.8美金; 再者,工作人员态度怠慢不说,工作时间也短,每天居然只上班3个小时。 面对此情此景,沈志华不愧是在商场上混过的,他一拍脑袋,到俄罗斯各个历史研究所,把所有本土学者请来吃饭,一人塞了300美金。 俄国学者想必也是没过上几天好日子,当即承诺:“你们只管列目录,我们帮忙复印!” 为了省钱,沈志华和助理在宾馆熬稀饭。 他把全部经费,都花在了档案的复印、整理、运送和疏通关系上。 总共算下来,140多万。回北京后,他又组织70个人编译,干了整整7年,编成一部《苏联历史解密档案选编》。 至于学术价值,世界史专家说: “有了这批价值连城的档案,不仅苏联史要重新书写,对20世纪世界史和国际关系史都要重新思考、重新评价。” 通过审视这些档案,过去许多悬而未决的历史问题都得到解决,大量不为人知的历史细节冲击了学界过往的观念, 以至于有人说沈志华一人“改写了历史”。

非但如此,在收购了如此之多的档案后,他并未据为私有,而是全部公开, 并将副本全部免费捐献给北京大学做学术研究,任何国家都可以申请查看。 2005年,华东师范大学聘请他为教授、博士生导师,并担任学校国际冷战史研究中心主任。 历经半生,沈志华终于圆了自己的梦。 从英姿少年到双鬓染霜。 历尽劫波,却初心不改。 这一次,他战胜了命运。 所以我是要讲的一个励志故事? 并不是。 06 首先我要说,这里面并没有可以称为“榜样”的东西,因为:我们不一样,每个人都有不同的境遇。 但是每个生命,可以达成相同的底蕴。

曾有人问沈志华:“你遭遇了那么多次磨难,觉得最痛苦的是哪一次?” 沈志华说: “是我复员的时候,那时候回到北京,天都快塌了,对人生,对这个世界,都感到无望。 可就在那时,我父亲对我说了一句话,他说: ‘人最痛苦的,不是怀才不遇,而是等到你有这个机会为国家做事的时候,你却拿不出像样的东西。你现在还需要积累。’ 于是我就发奋读书。” “是我复员的时候,那时候回到北京,天都快塌了,对人生,对这个世界,都感到无望。 可就在那时,我父亲对我说了一句话,他说: ‘人最痛苦的,不是怀才不遇,而是等到你有这个机会为国家做事的时候,你却拿不出像样的东西。你现在还需要积累。’ 于是我就发奋读书。” 这段金句,换成大白话就是: 一个人遇到挫败,还不是最可怕的,最可怕的是什么,是命运决定给你转机的时候,你却没有能力牢牢把握住它。 所以你不能消沉,必须努力。听起来是不是超级正能量? 然而努力就一定能翻身吗? 依我看,也不尽然。 虽然沈志华前半生遭遇了重重磨难,但归根结底,他还是幸运儿。 他有一个有关系的父亲,也有比一般人高的智商,还有比一般人更坚强的意志。 有这三样东西,他碰到命运转机的可能性,会比别人大很多。 君不见,许多人怀揣梦想,遭遇梦碎,就一辈子也翻不了身? 许多人遭遇了命运的嘲弄,最后不就是一部残酷电影?镜头定格在一声叹息? 命这个东西,真的说不准。有人背字走三天,有人背字走一生。 这重要吗?很不幸,它重要。但似乎,它又不是最重要的。 当我们回顾沈志华最低谷的那些日子,你会发现他一直在加班加点地学习, 当时他也不知道未来到底会怎么样,到底这个时代还会不会让他上大学,不知道出狱后还能不能搞学问, 甚至明知道出狱回不了社科院了,还是认认真真写论文。 他图什么呢? 我想,就算他的人生,真的没有逆袭,就定格在那一个凄然的电影镜头中。 这样的一生,依然是值得骄傲和被人尊敬的。 因为自始至终,他都在不断努力,不是努力非要一个结果,而是努力跟命运抗争。 你可以失败,但不能不去争取。 关键在于姿态,而不光看结局。这是人类最宝贵的精神之一。 一如海明威所言: “一个人并不是生来就要给打败的,你尽可以消灭它,却不能打败他。” “一个人并不是生来就要给打败的,你尽可以消灭它,却不能打败他。” 这便是人人皆可得之的底蕴。 编辑| Yoyo 翻译| HAI 免费送55部英文动画片 吉米老师免费学英语,天天送福利! 不会领取,请加吉米老师微信号:OHK008 吉米老师送你 365免费英语口语学习群 觉得不错,请点在看返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】