| 每周一品丨三彩舍利塔 | 您所在的位置:网站首页 › 永泰寺塔属于密檐式佛塔吗 › 每周一品丨三彩舍利塔 |

每周一品丨三彩舍利塔

|

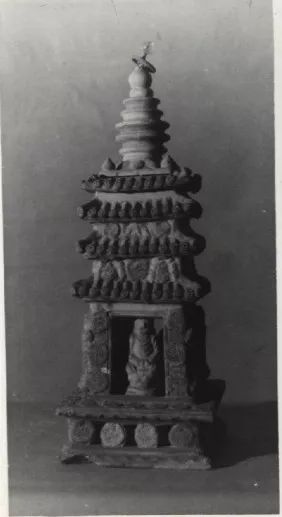

作者: 汪培梓 男,郑州博物馆副研究馆员,学术研究部主任。先后参与博物馆文物保管、陈列设计、宣传教育和“天地之中”历史建筑群申报世界遗产工作。发表文博、考古和文化遗产论文30余篇,参编图书多部。多次参加省、市课题获奖。 1966年,在河南省密县(今新密市)老城法海寺旧址北宋塔基地宫中出土了一批珍贵文物[1]。特别是三座大小不同的三彩舍利方形塔,均为下面带有须弥座的七层密檐式佛塔,表面皆施褐、黄、绿等釉色,尤其引人关注。这座三彩舍利塔就是其中最大最精美的一件。 该舍利塔为方形密檐式七层宝塔。塔体以高岭土为胎制作,并分上、下两节分别烧制组合而成。通体施黄、绿、褐三色琉璃釉,光彩夺目,故也有人称之为“三彩琉璃塔”。 整座塔由基座、塔身、塔刹三部分组成。其中基座与一、二层塔身为下节,第三至七层及塔刹为上节。 基座为仿砖石结构的须弥座式。须弥座束腰部位分别塑有角柱、间柱、宝塔、伏鹿、宝莲等装饰图案。座上饰有仰莲一匝。 第一层塔身较高,四壁开门,门内置四尊坐佛,塔身外壁贴塑麒麟、天王、力士、宝莲、联珠等图案。天王立于仰莲座上,力士上部塑云朵。第二层塔身檐下前壁处塑置匾牌,上刻“咸平二年四月廿八日记施主仇训”十四字楷书题记。(图一)

图一 三彩舍利塔下节 自第二层以上至第七层塔身,各层高度逐层降低,塔檐平面依次略有收分,塔体表面贴塑坐佛、莲花和朵云等装饰图案。各层塔身的中部,分别间隔交错地饰有凹弧形、圆形和尖拱形镂孔,似作假窗的设置。各层塔檐上分别塑有仿木构建筑的筒瓦和板瓦,每层翼角均向上挑起。 塔刹位于塔顶,由覆钵、相轮、华盖、宝珠依次堆叠组成。 塔体表面所用釉色十分讲究。基座、塔身的壁地和顶檐各部,多施绿釉;门侧的天王、力士,门额上的麒麟和基座束腰上的伏鹿,以及塔刹和各种图案纹饰,则多施褐色釉和黄色釉。 这座三彩舍利塔集建筑、雕塑、佛教装饰多种艺术于一体,具有较为重要的历史、艺术和科学价值。首先,塔身咸平二年(公元999年)题记不仅为我们提供了该塔明确的塑造时间,也保留了施主姓名,具有重要的历史价值和标准器意义。其次,该塔不仅制作讲究,造型生动,比例协调,装饰复杂,刻画细腻,而且釉色匀称,过渡自然,繁而不乱,艳而不俗,具有较高的艺术价值。再者,从唐三彩至宋三彩发展演变的历史和琉璃装饰技术应用于建筑构件的历史来看,此塔无疑还具有较高的科学价值。 从这件三彩舍利塔的出土情况、塔体造型和装饰看,该塔承载着丰富的佛教文化内涵。 塔这种建筑并不是中国古代建筑的固有类型,而是随着古印度佛教传入而出现的,但经过中国建筑师的再创造,把外来的因素与传统的建筑特点相结合,则成为中国古代丰富多彩建筑艺术和传统文化中的一朵奇葩。 佛塔原本产生于印度。据历史记载,早在公元前五、六世纪时,古印度的释迦牟尼创立了佛教,塔就是保存或埋葬佛祖释迦牟尼“舍利”用的建筑物。舍利(梵语sarira),即死尸、遗骨之意,为梵语音译。按照《佛学大辞典》的解释,舍利为佛之骨也,是依戒定慧之熏修所成者。在《浴佛功德经》中,将舍利分为两类:一是真身舍利,又称身骨舍利,特指释迦牟尼佛涅槃火化后的遗骨和结晶物;二是法身舍利,又称法颂舍利,即佛所遗传之教法、戒律,也用舍利代称。据《法苑珠林》所载,佛之真身舍利一般又可分为三种:白色骨舍利,黑色发舍利,赤色血肉舍利。后来,佛教高僧遗体火化后剩下的指骨、身骨、牙齿、毛发等结晶体及其生前所使用过的物品,也均被称作舍利。据说释迦牟尼涅槃后,当时有八个国家的国王都带领兵将前来争夺佛祖舍利,最后他们分别得到了一份,按照印度古老的传统习俗在自己国家建塔供养。阿育王统治时期,曾把这些佛舍利集中后又重新分为84000份,在全世界分别建塔保存。这样的塔,在中国就有19座。这些佛塔里面都埋藏着释迦佛祖的舍利。此后,不同时期的前去西土取经和进入中土传道的中外僧人也曾带回为数不少的佛舍利。据《西域记》卷十二载,玄奘归国时携回如来舍利150粒。《宋•高僧传》卷一则载,唐代义净归国时携回舍利300粒。 “舍利崇拜”是佛家的至高传统之一。由于佛教信徒们将释迦佛祖的舍利视为一种至高无上的神圣物品,所以佛塔就不仅成了佛祖释迦牟尼的象征,更是佛家弟子们顶礼膜拜的对象。由此可见,塔的高贵,重要原因是由于其中供奉有佛之舍利。 塔(梵文作Stupa),在古代印度就是坟冢的意思。从印度的梵文译成汉文之后,曾经出现了分别按音译和意译的塔婆、窣堵波、佛图、浮屠、方坟、圆冢、高显等名称。而“塔”字既是塔婆的简称,也是古代中国人给予这种外来建筑的一种很形象化的名称,最早见于晋代葛洪写的《字苑》一书。随着佛教在中国的广泛传播,直到隋唐时期,“塔”字才被人们广泛使用,直至今日。当时的塔有两种,其中之一就是埋葬佛舍利、佛骨等的“窣堵波”,具有埋葬和供奉舍利的坟冢性质。义净在《南海寄归内法传》卷四中记载,“印度僧侣或俗人以土作支提或佛像,或者在绢、纸印上佛像,随处供养。有时将土堆做成佛塔,而以砖围。……或者以金、银、铜、铁、泥、漆、瓶、石或沙雪作佛像支提时,将二种舍利,亦即大师之身骨及缘起之法领纳入。” 而玄奘在《大唐西域记》卷九也载:“依印度之法,以香末为泥,做小窣堵波,高五、六寸。书写经文,以置其中,名之曰法舍利。”可见印度亦有此种小型舍利塔的建造。 在中国,这种“窣堵波”就发展为各式各样的古塔。据文献记载,三国吴孙权之时,康僧会感得舍利,孙权令人以铁槌击之不碎,乃建塔供养。隋文帝之时,天下诸州建舍利塔之风气极盛。据《广弘明集》卷十七载,仁寿元年至二年(公元601至602年),文帝并诏敕天下82寺立塔。其后,历代皆有造立、修治舍利塔之事。 早期的印度佛塔,主要功能是用于佛舍利的收藏和供奉。佛塔传到中国之后,逐渐同中国传统建筑文化、丧葬文化、世俗生活以及雕塑、绘画、陶瓷艺术相结合,正如佛教的中国化一样,佛塔也完成了一个较为复杂的中国化的进程。舍利塔既包括安葬佛陀舍利的塔,也包括安置一般高僧遗骨之塔。从古塔的发展历史和现存实物来看,只要是佛教之塔,无论是否塔中埋有舍利,均可被称为舍利塔,其结构一般为:台基,有的台基上设有基座;塔身;塔刹。往往在塔下和塔上分别建地宫和天宫。(图二)

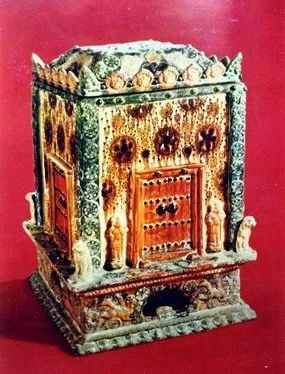

图二 古塔主要结构示意图 塔的地宫和天宫之中往往供奉佛舍利,尊贵的佛舍利都必须首先精心地放置于珍贵的容器当中。特别是在中国,真身佛舍利通常还采用极其精美的宝瓶、宝函、宝盒、宝棺等多重容器相互套叠的形式,多数舍利还随葬有数量众多的金、银、玛瑙、琉璃、瓷器、玻璃器、佛塔、钱币等各种宝物。1987年,陕西扶风法门寺塔基地宫出土的一件宝珠顶方形亭阁式单檐四门舍利金塔[2],作为八重舍利宝函(由里到外依次为:宝珠顶单檐四重金塔、金筐宝钿珍珠装珷玞石函、金筐宝钿珍珠装金函、六臂观音盝顶金函、鎏金如来盝顶银函、素面盝顶银函、鎏金四天王盝顶银函、银稜盝顶黑漆檀香木函)最里面的一重,塔内即安置有佛指舍利一枚(见图三)。佛教认为,信徒们如果能经常绕着佛塔作礼拜,就可以在来世获取至高无上的功德和福报,施舍财物建造和供奉佛塔也被认为是一项功德行为。

图三 法门寺塔基地宫出土的四门金塔与佛指舍利 从与河南博物院收藏的这座三彩舍利塔一起出土的四个舍利盒内分别保存有舍利的情况来看,该塔不是直接用于盛装舍利的容器,而是用于供奉舍利的供养塔。这座出土于宋代塔基地宫中且具有明确纪年的三彩舍利塔,为考证法海寺塔的建造年代以及当时的佛教瘗藏制度提供了重要的实物资料。 从中国古塔的发展演变历程来看,唐代及其以前的佛塔以方形平面为主,如著名的西安大、小雁塔、登封法王寺塔、永泰寺塔等唐塔均为方形塔,多边形和圆形平面塔极为少见;宋代塔则以八角形或六角形占多数,方形塔较为少见。此外,中国古塔绝大多数为单门(部分为假门)南向,除了著名的北魏时期的登封嵩岳寺塔、隋朝时期的济南历城四门塔、扶风法门寺塔基地宫出土的舍利金塔,四门塔的形式极为少见,且是早期佛塔的形式。 河南博物院这件三彩舍利塔集方形、四门、彩釉装饰等多种形式于一体,既保持了我国早期佛塔的古风,又有明显的创新,对研究我国古塔的发展演变具有十分重要的意义。 我国古塔所用建造材料极为丰富。早期佛塔多为木塔,但由于木料易朽并易引发火灾,宋代以来多采用砖石材料建塔,只有极少数为金属塔和琉璃塔。 琉璃塔的起源,是从宫廷庙宇等重要建筑上使用琉璃构件发展而来的[3]。用琉璃作为建筑材料,见于最早的文字记载是北魏时期,到宋、元、明、清各代,得到较大发展。自宋代开始出现琉璃塔后,采用琉璃材料所建造之塔也随之逐渐增多。较大的琉璃塔(如作为不可移动文物的建筑之塔)是在塔的表面镶嵌琉璃砖或琉璃层,小型的塔(如作为可移动文物的古塔雕塑模型)则直接使用琉璃釉烧制。相比传统的木塔和大量的砖塔,琉璃塔具有防雨、防潮、防火、防蚀、耐磨、美观等许多优点,因此其造价也相对较高,且琉璃的使用还受到封建统治阶级的严格限制,因此现存琉璃塔更加珍贵难得。 此座三彩舍利塔作为法海寺塔基地宫中供奉佛舍利的特殊物品,与其同时出土的还有两座。由于这三件舍利塔的表面均覆有一层琉璃质的三彩釉,为叙述和区别的方便,当时分别命名为1、2、3号三彩琉璃方塔,本文重点介绍的河南博物院展厅展出的这座塔为1号舍利塔。 2号、3号三彩舍利塔,为两座形制大小和彩釉基本相同的四层密檐式方塔。同1号塔相似,塔身的第一层较高,向上逐层收敛,高度依次递减;每层塔檐也各塑有仿砖木结构建筑的柱子、瓦顶等,四角垂脊的翼角略为挑起。塔基座和四层塔身为下段,塔刹为上段,上、下两段分别塑烧而成,组合在一起又具有较强的整体感。 其中2号塔(见图四)通高47.5厘米,基座边长17.5厘米。基座的束腰四角各塑有圆形脚柱,中间装饰有莲花图案。第一层塔身为前后两壁开门,前门两侧塑天王,后门两侧饰莲花。左右两壁各刻两行文字,左壁刻文为“咸平□年□月□日”;右壁刻文为“□□□□僧番□”。两壁外侧分别塑有一尊天王立于仰莲座上。前、后门内共塑有三尊坐在莲花须弥座上的佛像。第二层和第三层塔身,分别饰莲花和坐佛。在第二层塔身的前壁中部,镶嵌有一个铜钱。塔刹的结构是:下为覆莲,角塑宝珠,上为相轮五层,再上侧由宝珠、铁刹杆、圆光和玻璃珠组成。塔的基座、塔身的壁地和顶檐多施绿釉,其他各部和图案纹饰多施褐色釉或黄釉。

图四 法海寺地宫2号三彩舍利塔 3号塔(见图五)通高51.5厘米,基座边长18.5厘米。塔基座的束腰四周,各饰莲花图案。第一层塔身仅前壁辟门,门额饰莲花图案,门侧塑天王像;左右两壁各塑一佛坐在莲花须弥座上;后壁仅划九列竖道。第二层以上塔身各壁分别饰莲花图案。第二层塔身的前壁中部有一个横长匾额,上刻“比丘僧□”四字。 塔刹的下部作四角挑起的瓦顶,上塑仰莲、覆钵镂空宝瓶和宝珠。塔表的彩釉装饰情况与2号塔基本相同。

图五 法海寺地宫3号三彩舍利塔 从法海寺塔基地宫出土的三座塔来看,其造型和外部装饰表现出较强的相似性,均为密檐式方形三彩舍利塔。但与1、2号塔相比,无论是从体量大小、檐层多少、所刻文字完整性、所雕图案装饰性等方面,3号塔均在其余二塔之上。可以说,3号塔是三座塔中体量最大、结构最复杂、艺术性最强、历史价值最高的一座。 1974年,河北省灵寿县麒麟院幽居寺旁曾发掘出土一件三彩琉璃塔[4],收藏于河北省正定县文物保管所。此塔为陶质彩釉,烧造于金大安三年(公元1211年)通高78厘米,平面为六边形,重檐亭阁式舍利塔。其造型自下而上由基座、塔身、塔刹三部分组成。塔基为束腰须弥座式。塔身下部为六面体形,上部设结构复杂的仿木结构双重塔檐,檐下有斗栱承托,斗栱分转角和补间两种。塔身顶部为六角攒尖式,上置塔刹宝顶,下施戗脊,脊端装戗兽,下饰套兽。塔身正面壁体下部设仿木构形制假门,门上、左、右侧均刻有塔铭。门上方铭文为“烧身刘」舍利」之塔」五戒”,左右侧刻铭文分别为“昔大安贰年」四月初八日烧身刘五戒」干记”,“时大安二年三月初四日」起重建功德主王五戒」刘王五郎小院使做造”。斗栱、门、垂兽、基座部分施黄、褐釉,其余均为绿釉。据铭文可知,大安二年有刘姓者烧身在先,大安三年王姓人为做功德而出资烧造此塔。在佛教中除佛祖外,其他有德行修养的僧人骨灰亦可视为舍利。此三彩琉璃塔即为供奉刘姓僧人舍利之物,其仿木构建筑造型和三彩釉色代表了辽金时期的工艺水平(见图六)。

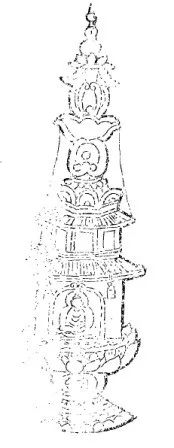

图六 河北灵寿幽居寺出土的金三彩琉璃塔 元代琉璃塔[5],甘肃省陇西县出土。塔高96厘米,由七部分组成,最下层为圭角形四足方托,上置双基座,上层基座为深束腰仰覆莲塔座。三层为钟形覆钵式塔身,上部饰四个兽面,口衔串珠宝珠。覆钵塔身中部还有一道圈箍,下垂流苏及摩尼珠。刹座上饰蕉叶,再上部装有圆盘形相轮十一道,然后是华盖及蒜头形宝珠。第二层束腰形塔座内墨书“至正七年岁次丁亥二月初八廿时归化通显密大师”,至正七年为公元1348年。琉璃塔通体以绿釉为主,仰覆莲塔座、覆钵式塔身及塔刹蕉叶、华盖等部位间施黄釉。从塔内墨书题记来看,说明该塔是瘗埋高僧骨灰用的舍利塔(见图七)。

图七 甘肃省陇西县出土的元代琉璃塔 2008年7月,河南博物院在河南省文物交流中心征集到一件明代三彩琉璃塔[6]。塔为七层,分三节模制而成。该塔通高123厘米,塔身高103厘米。平面为六角形,由基座、塔身、塔顶、塔刹四部分组成。塔身由下而上逐层收敛,形成锥体状。台基上设基座,基座边沿处设镂空矮栏杆。在第一、第二层之间有四层台阶。第一层塔身只在正面开一圆拱形门,其余各面均素面无饰。第二至第七层塔身均为三面开圆拱形佛龛,龛内有小坐佛;三面开圆形明窗,与小佛龛交叉设置。整个塔身共有小佛龛18个,圆形明窗18个。每层塔身上端有瓦垄式挑脊檐,檐头饰42个龙首吻。第七层攒尖式顶上置一宝瓶为刹。塔基座、壁龛、塔刹施黄色釉,栏杆施深褐色釉,塔身施深浅不一的绿色釉为饰(见图八)。

图八 河南博物院藏明代三彩琉璃塔 建于北宋庆历年间(公元1041-1048年)的河南开封佑国寺塔[7],因其外部以紫褐色琉璃砖贴面砌筑,眼观似铁,故又被称为铁塔。该塔平面为八角形,最下层每边长4.15米,通高57米余。塔的形制为仿木构楼阁式琉璃砖塔。东南西北四个正面均开有小门,转角处用琉璃砖砌成圆柱,柱子上下分为数段。塔门作圭形,门顶用叠涩方法收作尖顶。塔表面砖的装饰非常丰富,计有佛龛、佛像、菩萨、飞天、麒麟、龙及宝相花等花饰,尤以一些砖面所饰的姿态生动的人物形象别具风格。佛、菩萨、人物的面砖均用作横立砌筑,卧砖则均为宝相花,每砖四朵。塔每层均用琉璃砖作塔檐,檐下做斗栱,出华栱两跳。补间铺作每面六朵,排列甚密。塔内楼梯自北门上达,其余三门均只做成不等边的八角形小室。塔的其余四面辟窗,但仅一面为真窗,其余三面均系假窗,在假窗内安设佛龛。真窗的位置则逐层转变方向,以使塔身结构保持稳固。该塔是国内现存最早而又最大的一座琉璃建筑物(见图九)。

图九 河南开封铁塔 位于河南省登封市太室山南麓会善寺外东侧的佛定意公和尚塔,是清康熙六十一年(公元1722年)所建的一座六角五层密檐式白色琉璃砖塔。该塔平面为六边角形,通高约10.6米。整座塔由基座、塔身、塔刹三部分组成。塔的最下部为面宽1.8米的正方形台基。台上为由黄、蓝琉璃砖砌面的束腰须弥座。束腰上部壸门内分别嵌有花卉、瑞兽、狮子、莲花等砖雕图案。塔身共五层,全部用白色釉琉璃砖砌筑而成。一层正面南向嵌石质塔铭,楷书“曹洞正宗三十一世后,开山和尚上佛下定意公之塔,康熙六十一年孟秋立”。背面正中雕四抹隔扇门。第一层塔檐下砌有砖雕斗栱,二层正面有小龛。塔的最上部为砖砌的圆形内收刹座,座上插有金属刹杆。该塔是嵩山地区数百座佛塔中独有的一座琉璃塔(见图十)。

图十 河南登封会善寺佛定意公和尚塔 除了上述琉璃塔之外,国内较为知名的琉璃塔还有山西洪洞广胜寺飞虹塔、北京颐和园万寿山多宝琉璃塔、北京香山宗镜大召庙塔、河北承德避暑山庄万树园塔、南京大报恩寺塔(塔已不存,只余塔基地宫和部分精美的琉璃建筑构件)、山西省晋城寿圣寺琉璃塔、陕西延安唐坪琉璃塔等等。这些琉璃塔,不仅造型多姿,装饰华美,而且色彩绚丽,是众多古塔中最为鲜亮的一个特殊品类,共同点缀着祖国的大好河山。更为贵重的金银塔,受原料和铸造工艺所限,只能做成用于地宫、室内供奉或陈设的小件器物,色彩也较为单一。而与之相比,琉璃塔由于原料珍贵程度适中,雕塑或建造工艺更为灵活,色彩更为丰富多样,且可以制成型号大小不同的各式塔,方便不同的用途,故有其独特的优势和魅力。河南博物院陈展的这件三彩琉璃塔,不仅是极为少见的三彩舍利塔,也是我国目前所知现存最为古老的琉璃塔。 猜想一:在古代中国,塔是佛教独自拥有的建筑形式吗? 猜想二:中国古代佛塔最常见的层数是几层?有什么寓意? 1966年,在密县县城法海寺旧址中,发现了一座北宋塔基。塔基是用长方形和方形石板、青砖和红粘土掺碎瓷片等物分层砌筑和铺垫夯实而成的。在距地面深约5米左右的塔基地宫里,发现上下重叠的两个方形石函,每个石函各用六块石板砌成。上下石函之间,垫有一层厚约1米左右的红粘土掺碎瓷片的夯层。上层石函内放置着三彩琉璃方塔1座(也有人追记,其实并没有上层石函,该塔是出自塔基上部石塔塔身第一层内,为拆塔时所发现[8]。而且据当时在拆塔现场的密县老城西街的张喜安回忆,拆塔时,在石塔顶层内还有一座三彩琉璃塔,扔到地面被摔碎了)。下层石函内放置有三彩琉璃方塔2座,三彩琉璃舍利匣1个,瓷舍利盒2个,银舍利盒2个,另有玻璃器50余件、铜佛像3件、铜钱457枚(图十一)。下层石函六块石板的向内一面,分别用细线条印刻着四幅佛传故事,雕刻精细,形象生动,表现了北宋早期的线刻艺术水平。盖石的向下一面,满刻着施主、镌字人和石作人的姓名,其中刻有“咸平二年岁次已亥八月癸酉朔二十日葬”的纪年铭文。

图十一 塔基下层石函顶盖揭开后的情况 三彩舍利匣(见图十二),方形,高4.65、边座宽28.5厘米。匣胎为乳白色,系由高岭土塑造、外施彩釉烧制而成。舍利匣分基座、匣身和顶盖三部分。其基座为仿砖、石结构的叠涩须弥座式。束腰四角塑有角柱,四壁的中部各挖有一个尖拱形镂孔,每个镂孔两侧塑有对称的麒麟和莲花纹饰。匣身为直口中空的方筒形。外面四角各塑有莲花纹饰的角柱和蹲狮。柱顶之间有带乳钉的横枋。四壁的中部塑有封闭的假门,门的两侧分别塑有一个立于仰莲座上的天王。门的上部和左右两侧满饰大小不同的莲花图案。匣身的内壁上刻有“咸平元年十一月三日张家记”的题记。匣盖作平顶四厦的盝顶形。顶盖四周有一圈蕉叶形饰。四厦的中部各挖有两个并列的圆形镂孔,镂孔两侧饰莲花和朵云图案。盖顶除莲花纹外,四周还饰有展翅飞翔的蝴蝶,生动逼真。顶盖内壁刻有:“咸平元年十一月三日施主仇知训”的题记。匣的表面施有褐、黄、绿三彩釉。

图十二 宋三彩舍利匣 三彩舍利塔的出土地原有一座法海寺塔。此塔因寺而得名。法海寺位于新密市密县老城西街路北,创建于北宋真宗咸平年间。“法海”取佛法无边、智慧如海之意,寺名为真宗所赐。元代末年,该寺毁于战火,惟塔独存。明洪武十七年(公元1381年)和正德七年(公元1512年),法海寺曾经得到过两次重新修建,明代末年再次被毁。清顺治五年(公元1648年)、嘉庆元年(公元1796年)继续重修。 法海寺塔建于北宋咸平二至四年(公元999—1001年),为方形九级石塔(图十三)。经历了上千年的风雨侵蚀和战乱纷扰,法海寺石塔一直顽强屹立于中原大地。1963年,密县宋代法海寺石塔被公布为第一批河南省文物保护单位。1966年“文革”之初,该塔遭到无故拆除,文物部门遂对塔基地宫进行了抢救性发掘清理[9]。

图十三 密县法海寺石塔原貌 法海寺石塔,平面方形,塔高13.08米,外檐九级,颇似楼阁,实为“单层多檐式”塔[10]。除塔门、栏杆与塔顶等处使用汉白玉装饰外,全塔皆以青石雕砌而成。石塔自下而上由基台、仰覆莲形基座、塔身与塔刹几部分组成。下层塔身分上下两段,中以平石区隔,下段正面设方门,内为八角形塔心室。塔身上端,突出壁外的阑额上置四铺作斗栱,其上为由撩檐枋、椽子、飞子和龙头垂脊、瓦拢组成的第一层塔檐。第二层塔檐脊上,直接承托起汉白玉石单勾栏一周。塔身二至五层结构基本相同,各面均有圆形券门,再上不施门窗。多层塔身尺度有明显的收分,形成刚劲有力的外廓线。塔檐四周,略有翘起,具有明显的北方建筑特色。塔刹由山峦卷云形刹座、九重相轮、宝盖、仰莲以及宝珠等构成,其高与上部四层塔身略等,十分壮观。石塔四壁自上而下镌刻着“妙法莲花经”一部共七卷,约六、七万字,故也有人又称此塔为法海寺莲花经石塔。塔心室平面为八角形,室内有半圆形五棱白玉石座,内壁分别雕刻着释迦牟尼佛画像、四十二臂观音画像、文殊菩萨画像、普贤菩萨画像等佛教经变故事六幅。 石塔塔身各部的经变故事线雕图像,是石塔艺术成就的重要表现之一。塔毁图残,目前所幸存者除了地宫石刻之外多已残缺不全,残石所在部位亦难断定。其中一块残石画面,为被三组佛像围绕的一座多边两层亭式佛塔(见图十四)。此塔造型颇为别致,下平面为方形,上层转为六角或八角形。塔下部为束腰莲花宝座。塔身正面辟拱券门,其内有佛像,下檐各角挂有风铃。上层每角用倚柱,每面下部有简单的平座栏杆。最上部是塔刹,由绶花、覆钵、露盘和宝珠组成。塔上方空间,刻出许多有飘带的乐器,在天空中飞舞,它们表现了西方净土世界的欢乐气氛。

图十四 佛塔画像 法海寺塔在建筑结构、外部造型、艺术装饰等方面都有许多特点,具有重要的艺术和历史价值,是研究我国古塔史的重要参考资料。 注释 [1] [9]金戈.密县北宋塔基中的三彩琉璃塔和其它文物[J].文物,1972(10). [2] 陕西省考古研究院等.法门寺考古发掘报告·上.文物出版社,2007:164-165. [3] 张驭寰.中国塔.山西人民出版社,2000:142. [4] 陈银凤.正定藏三彩琉璃塔[J].文物,1997(4):80. [5] 甘肃省博物馆.甘肃省博物馆文物精品图集.三秦出版社,2006:263. [6] 张建民.河南博物院征集到一件明代三彩琉璃七层佛塔[J].中原文物,2008(5):32. [7] 张驭寰,罗哲文.中国古塔精萃.科学出版社,1988:141. [8][10]崔耕,张家泰,魏殿臣.密县法海寺石塔摭遗[J].中原文物,1987(4).

hbvolunteer

|

【本文地址】

返回搜狐,查看更多

返回搜狐,查看更多