| 中国文学史中的花草书写:从原始“意象”到人文“兴象”、“寄象” | 您所在的位置:网站首页 › 比喻君子的花草 › 中国文学史中的花草书写:从原始“意象”到人文“兴象”、“寄象” |

中国文学史中的花草书写:从原始“意象”到人文“兴象”、“寄象”

|

一、神话思维:原始花草“意象” 在原始巫术、原始宗教时代,凡巫术活动与祭祀仪式,往往伴有原始意象与神话故事,如日月、山川、飞禽意象等等。每个意象又都有其内涵丰富的神话故事。这对当时的先民们来说是集体意识,人人明白;而对后来的文明人来说,因为时隔久远,已不十分清楚。

《山海经》 自20世纪上半叶以来,西方学者如弗雷泽、荣格、弗莱、卡西尔等人,开始了有关“神话原型批评”、“原始意象分析”等工作。荣格认为,原始意象积累着氏族祖先的历史经验,是氏族种姓的集体意识的记忆。这种历史经验与集体记忆是在巫术活动、宗教祭祀仪式中反复重现的。“每一个意象中都凝聚着一些人类心理和人类命运的因素,渗透着我们祖先历史中大致按照同样的方式,无数次重复产生的欢乐和悲伤的残留物”。因此,探寻并正确把握原始意象对于我们把握民族文化具有十分重要的意义。 (一)花草与女性生殖 在原始社会,一方面由于采集生活和农耕生产的需要,初民们对花草树木有特别的了解和亲近;另一方面,在母系时代,初民们崇拜女性生殖。因此,在巫术互渗观念支配下,初民们便将花草树木拟人化,将植物的长叶、开花、结果与女子的怀孕、生子结合起来。弗雷泽《金枝》说:“在安波那,当稻秧开花的时候,人们说稻秧怀孕了。”相同的例子还出现在毛利人的图霍部族、卡拉吉尔吉斯人以及刚果地区的许多黑人部落。 在中国远古时期,也有树木生人的传说。闻一多《伏羲考》曾指出,传说在远古时代,洪水泛滥,人类灭绝,只有伏羲、女娲兄妹从葫芦里出来,繁衍人类。他还从训诂学角度分析道,“伏羲”、“女娲”的得名就是来源于葫芦。“为什么以始祖为葫芦的化身,我想是因为瓜类多子,是子孙繁殖的最妙象征,故取以相比拟”。屈原《天问》记载了商汤王的大臣伊尹生于桑树的故事:“成汤东巡,有莘爰极……水滨之木,得彼小子。”王逸《楚辞章句》:“小子,谓伊尹。”洪兴祖《楚辞补注》引《列子》:“伊尹生乎空桑。”

人类起源于花草树木的观念在古代应该非常盛行。这可从中国古代姓氏与草木的关系得到证明。《左传·隐公八年》:“因生以赐姓。”姓字从女从生,在甲骨文、金文里均作女子跪拜在破土而出的草木之前的形象,表示女性生育与草木生长的互拟关系。中国姓氏中从草从木的特别多。从草者如芦、苻、茆、莫、蒍、芮、茅、蓁、萧等等,从木者如杨、权、林、柴、柯、柏、柳、桂、桑、梁、檀、梅等等。 这些花草树木图腾观念,在巫术宗教时代往往通过咒语和祝辞表达并流传。《诗经·周南·芣苡》虽文字记录于西周以后,但学者们相信这是从远古时代留传下来的一首较完整的通过吟唱芣苡草以求怀孕生子的咒语宗教诗:“采采芣苡,薄言采之。采采芣苡,薄言有之。采采芣苡,薄言掇之。采采芣苡,薄言捋之。采采芣苡,薄言袺之。采采芣苡,薄言襭之。”原始人相信,语言具有魔力,说出某个名称,某个名称便能发挥相应的宗教功能。《逸周书·王会解》:“桴(芣)苡者,其实如李,食之宜子。”因此,初民相信,他们反复唱“芣苡”,芣苡便能发挥出使妇人有子的神奇功能。正如卡西尔所指出的:“说出的语言音响或许同样具有神祇意象所起的相同功能。” 闻一多最早揭示了《芣苡》的原始意象内涵:“古人根据类似律之魔术观念,以为食芣苡即能受胎生子”,“芣苡本是一种食之宜生子的中药草,又名车前子,而之所以又取名芣苡,即与其宜生子有关。‘芣’从‘不’声。‘不’‘丕’本一字。‘苡’从‘以’声。‘以’‘台’本一字”。因此,“证以‘声同义亦同’的原则,便知道‘芣苡’的本意就是‘胚胎’。其字本只作‘不以’,后来用为植物名变作‘芣苡’,用在人身上变作‘胚胎’,乃是文字孳乳分化的结果”。 闻一多指出:“宗法社会里是没有个人的。一个人的存在是为他的种族而存在的。一个女人是在为种族传递并繁衍生机的功能上而存在着的。”《芣苡》一诗也经历了由原始巫术咒语到宗教庙堂贵族颂诗发展的过程。然而,不论是巫术咒语,还是宗教颂诗,都蕴含着生殖崇拜的意味。

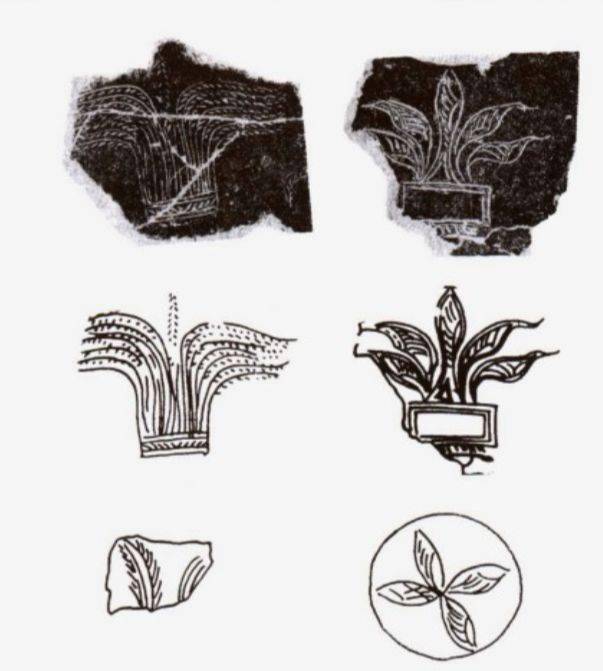

《诗经》里的芣苡(fú yǐ),即车前草,又名车轮菜。 (二)花草与女性美丽 随着母系社会向父系社会的转变及初民对两性关系认识的变化,原始花草意象也生发出象征女性美丽的内涵。这是中外都有的现象。在克里特岛出土的一件属于米诺斯文化(约前2000—前1400)的宝石雕刻上,刻着一露胸女性与一株三叉大叶树。迈锡尼文化遗址(约前1400—前1200)出土的戒指图案中,有女神在圣树下作巫术歌舞的情状。这些图案中的树木花枝,自然都是女性美丽的象征。在今天乌克兰首都基辅城外的第聂伯河旁,发现了属于东欧铜石并用时代的特里波利耶遗址(约前4000—前2250),其中出土的陶器中,有一件女性祼体陶像,其下身完全塑成了一片树叶的形状,以之代替女性的性器。无独有偶,在罗马尼亚史前文化遗址里,也同样出土有上身为女性裸体、下身为树叶状的陶像。

花卉纹彩陶曲腹盆(仰韶文化) 在中国新石器时代出土的陶器上,也刻有大量花卉、树叶之类的纹样。陕西华县泉护村、西安半坡、河南陕县庙底沟、山东大汶口、江苏邳县大墩子以及长江下游的余姚河姆渡等文化遗址里出土的陶器上,均有丰富的例证。这些花卉纹样,应该与先民对女性的赞美有关。其实,这种思想和信息,在《芣苡》这首巫术宗教诗里也有所体现。“采采”通“彩彩”,有美丽、鲜艳的含义。因此,“采采芣苡”在巫术宗教观念里,既有崇拜女性生殖的含义,还有赞美女性美丽的含义。

稻穗纹和叶纹(河姆渡文化) 臧克和曾指出,在《说文》里许多以草木取类的字与女性美丽等有关。如“桃”与“姚”,两字均从兆得声,均有美好、艳丽义,而一从木,一从女。《诗》:“桃之夭夭。”毛传:“桃,有花之盛者。”《说文·女部》:“姚……从女,兆声。或为姚,娆也。”《荀子·非相》:“莫不美丽姚冶。”杨倞注引《说文》:“姚,美好貌。”《方言》、《广雅》皆曰:“姚,娧,女子也。”类似的例子还有“婕”与“萐”、“娒”与“梅”、“媱”与“榣”等,均表示美貌、艳丽、苗条等义,或从草,或从女。这些文字虽然都产生于文明时代,而其意蕴则是原始巫术宗教时代神话思维、原始花草意象的遗留。这也说明在巫术互渗观念里,女性美貌与花卉草木之间存在着同构的关系。 (三)花草与女性情爱 古希腊性爱女神阿弗洛狄忒得名于“蔓陀罗林”草。据说此草有致幻媚人的功效,所以在巫术活动与宗教仪式中常为女巫们使用。又据马林诺夫斯基介绍,在美拉尼西亚,传说有一对兄妹因为“恋爱巫术”的蛊惑而乱伦,“事后彼此很懊丧,不吃不喝,共死在山洞中。一种香草便由他们的骨骼中生长出来。这便是以后配制恋爱巫术(媚药草)最有力的主要成分之一”。无独有偶,花草致情爱的原始意象,在中国古代也普遍盛行。据《山海经·中山经》载:“姑媱之山,帝女死焉,其名曰女尸,化为蘨草……服之媚于人。”这些巫术神话,后来演变为宋玉《高唐赋》里巫山神女瑶姬向楚襄王献爱的故事。《文选·别赋》注引《高唐赋》曰:“我,帝之季女,名曰瑶姬,未行而亡,封于巫山之台。精魂为草,实曰灵芝。”而《渚宫旧事》三引《襄阳耆旧传》在“封于巫山之台”句后作:“精魂为草,摘而为芝,媚而服焉,则与梦期。”《高唐赋》接着写到,楚襄王“因幸之”。

《山海经》 这种花草致情爱的原始意象,在夏、商、周早期文明时代仍有许多遗存。《左传·宣公三年》:“郑文公有贱妾曰燕姞,梦天使与己兰,曰:‘余为伯鯈。余,而祖也,以是为而子。以兰有国香,人服媚之如是。’既而文公见之,与之兰,而御之。”燕姞服兰花可以媚人,而文公接兰花则“御”燕姞,花之神奇若此。在《诗经》里,也有许多遗存。《邶风·静女》首章写“静女”约男子在城角幽会,末章写见面时女子向男子赠送茅草:“自牧归荑,洵美且异。匪女之美,美人之贻。”毛传:“荑,茅之始生者。”芳草在上古常用于巫术宗教活动,可致男女情爱。《离骚》:“索藑茅以莛篿兮,命灵氛为余占之。曰:两美其必合兮,孰信修而慕之。”又如《郑风·溱洧》:“溱与洧,方涣涣兮。士与女,方秉蕑兮……维士与女,伊其相谑,赠之以勺药。”毛传:“蕑,兰也。”即前引《左传》“人服媚之”的兰草。“勺药”当亦有同样的功能,故郑玄《毛诗笺》曰:“男女……感春气并出,托采芬香之草而为之淫佚之行。” 总之,在原始花草意象中,除了生殖意象、美丽意象外,还有情爱意象。这三方面的意涵都对后世文学、艺术产生了深远影响。 二、艺术思维:人文花草“兴象”与“寄象” 摩尔根、马克思、恩格斯、弗雷泽等西方学者的研究表明,西方社会在进入文明时代之后,地缘管理代替了血缘管理,工业生产代替了农耕生产。在这样的社会、经济背景下,原始神话思维、原始花草意象也就随着原始巫术活动、原始宗教仪式在现实生活中的逐步消失而消失。但是,原始神话、原始花草意象,由于在原始时代的巫术活动与宗教仪式中长期反复演示,已融入种族先民的血液之中,成为种族的集体记忆,再通过一代又一代的遗传,积淀为种族特有的文化心理结构。到了文明时代,作为种族集体记忆的神话原型与花草意象就潜藏在人们的内心深处,成为一种先天遗传的超个人的“集体意识”。这实际上是前人的经验变成了后人的先验。由于这种遗传潜藏的“集体意识”对文明时代的具体个人来说,是非经验的,是不自觉的认识,因而是“无意识”的。这就是荣格所称的“集体无意识”。荣格还进一步指出,文明时代艺术家的职责,就是要通过他的艺术作品,“把握住这些(原始)意象,把它们从无意识的深渊中发掘出来,赋以意识的价值,并转化使之为他的同时代人的心灵所理解和接受”。这样,就使文明人“找到了回返最深邃的生命源头的途径”。艺术作品能达到这样的效果,就会产生深远的社会意义。“谁讲到了原始意象,谁就道出了一千个人的声音,可以使人心醉神迷,为之倾倒。与此同时,他把他正在寻求表达的思想从偶然和短暂,提升到永恒的王国之中。他把个人的命运纳入人类的命运,并在我们身上唤起那些时时激励人类……的力量”。

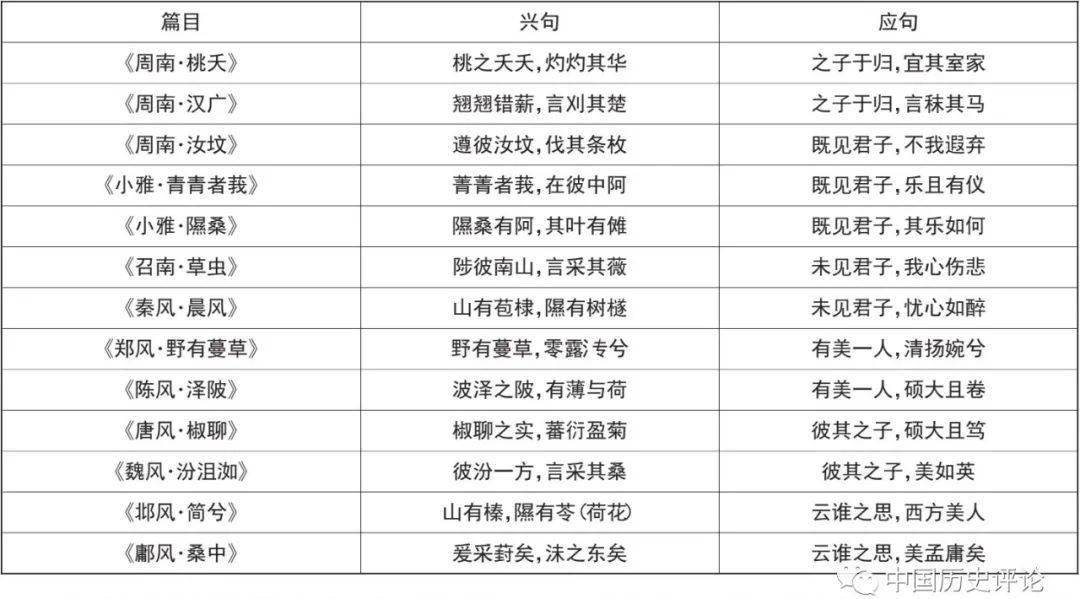

在中国,情况与西方不同。由于中国的原始氏族社会的血缘管理和农耕生产方式都延续下来了,因此,从五帝文明起源到夏、商、周早期文明发展,近三千年的历史长河里,一直延续着原始氏族社会的宗教、政治和伦理。在中国古代,有关原始神话、原始花草意象的种族记忆、集体意识,不仅通过代代遗传而成为文明时代后人的先天文化基因(经验变先验),而且还通过巫术活动、宗教仪式在现实生活中的不断演示而形象地再现着。也就是说,在中国,原始神话、原始花草意象对文明时代的人们来说,既是先天遗传的,是先验的,也是后天实践的,是经验的。 当然,中国的早期文明发展到了西周以后,也出现了人文理性精神,再到春秋、战国时代,便出现了轴心文明的突破。在这样的时代背景下,原始花草意象,在表达原有的种族集体观念的基础上,又生发出了抒发个体情感、寄托个体意志的功能。这两者的结合,转化、创新出了以《诗经》、《楚辞》为代表的人文花草“兴象”与“寄象”。 (一)《诗经》花草“兴象” 在原始花草意象中,花草形象不仅仅是植物自然现象,更是一种宗教、政治、伦理的象征。其深刻的社会内涵,在当时是人人明白、集体遵守的。西周以来,由于人文理性精神的兴起,在原始思维基础上出现了理性思维,在神话思维基础上发展出了艺术思维,在群体观念基础上突出了个体意志。原始花草“意象”也发展、创新为以《诗经》为代表的人文花草“兴象”,具体落实为“比兴”的艺术手法。 关于“比兴”,朱熹《诗集传》有一个简洁的概括:“兴者,先言他物以引起所咏之辞也”;“比者,以彼物比此物也”。某种意义上说,朱熹解释的所兴之“他物”与所比之“彼物”,即为神话思维背景下的原始花草意象,是具体的,也是群体的。而“所咏之辞”与“此物”即为人文理性背景下的思想情感和精神理念,是抽象的,也是个体的。刘勰《文心雕龙·比兴》亦曰:“比者,附也;兴者,起也。”“起情故兴体以立,附理故比体以生。”例如前文讨论的《芣苡》,是远古遗留下来的,通篇都是“采采芣苡,薄言采之”的原始意象。而《关雎》就不同了,该诗在“参差荇菜,左右采之”这一原始花草意象基础上,引发出了“窈窕淑女,寤寐求之”的个体情感。这种个体情感的抒发是西周以后人文理性精神发展的基础上才有的现象。因此,我们对收录在《诗经》里的诗要具体分析。《芣苡》是远古遗留下来的原始花草“意象”诗,而《关雎》则是西周以后新出现的人文花草“兴象”诗。“意象”诗是神话思维,产生于上古巫术宗教时代;而“兴象”诗是艺术思维,产生于西周以后人文理性时代。今传本《诗经》三百零五首,《毛诗传》独标“兴象”的即有一百一十四首。其中七十二首在“风”诗中,四十二首在“雅”、“颂”中。“兴象”诗成为《诗经》的主体,所以《文心雕龙·比兴》说“毛公述传,独标兴体”。而在一百一十四首“兴象”诗中,以花草树木为“兴象”的诗占有重要比例,具有典型意义。例如:

以上数例花草“兴象”诗,句式一致。兴句都是原始意象,应句都是个体情感。这实际上是“兴”原始集体之意象,“咏”时代个体之情志,是兴象述志,我们简称之为“兴象”。由原始花草意象发展为《诗经》花草“兴象”,人类完成了由神话思维向艺术思维的转化,具有划时代的意义。 原始花草意象本是远古时期具体、生动的图腾形象,其背后隐藏着庄严、深刻的宗教、政治、伦理内涵,乃氏族部落的集体意识。原始花草意象是象中有意,见象明义。而《诗经》花草“兴象”则是借原始花草意象,表达特定环境下的个体情感。如《小雅·隰桑》则是借“隰桑有阿,其叶有傩”这一具体可观的原始花草意象,表达其“既见君子,其乐如何”的个体情感。这就是孔颖达《毛诗正义》所总结的“《诗》举诸草木鸟兽以见意”,是先兴“象”,再述“意”,先见“象”而后明“意”。 这种“兴”原始花草意象、“述”个体思想情感的被称为“比兴”的“兴象”艺术思维,是人文理性时代的产物,具有特殊的艺术效果。首先,这种“兴象”能使抽象的个体主观情感客观化、对象化。正如李泽厚所说:“这样,也就使文学形象既不是外界事物的直接模拟,也不是主观情感的任意发泄,更不是只诉诸概念的理性认识。相反,它成为非概念所能穷尽、非认识所能囊括(言有尽而意无穷)、具有情感感染力量的艺术形象和文学语言。”“这种特征正是通过‘比兴’途径将主观情感与客观情感合而为一的产物。《诗经》在这方面做出了最早的范例,从而成为百代不祧之祖。”这是第一层面的艺术效果。更为深刻的是,与唐宋以后大多数文学作品中情、景交融艺术手法所借的纯自然的景象不同,《诗经》花草“兴象”所借的景是原始意象。这个意象在自然景象背后隐含着神圣的宗教、政治、伦理意蕴,其表达的是整个氏族部落的集体观念。“兴象”诗中的个体情感由于是借原始时代的集体花草意象而抒发的,因而它也就兼具了历史深远性、种族普遍性和宗教神圣性。正如刘勰《文心雕龙·比兴》所谓:“观夫兴之托谕,婉而成章,称名也小,取类也大。”“称名小”是指所抒发的个体情感,“取类大”是指原始花草意象。《诗经》花草“兴象”诗的巨大意义即在于此。这就是荣格说的:“谁讲到了原始意象,谁就道出了一千个人的声音。”我们应该从悠久的历史、宗教背景中去把握《诗经》花草“兴象”的深刻艺术效果。

总之,《诗经》花草“兴象”诗,是种族“集体有意识”与族民“个体有意识”的有机统一。它架起了西周以后文明人与原始祖先的联系、文明理性与原始神话的联系、个体情感与部族群体的联系,在中国文化发展史上具有继往开来的重要意义。《论语·阳货》:“子曰:小子何莫学夫诗?诗,可以兴,可以观,可以群,可以怨;迩之事父,远之事君;多识于鸟兽草木之名。”这“兴”与“群”及“事君”是“集体有意识”,“观”与“怨”及“事父”是“个体有意识”。而这一切都可以通过《诗经》中的“鸟兽草木之名”得到认知与升华。孔子编《诗》的目的与意义也正体现在这里。 必须指出的是,《诗经》“兴象”诗所反映的由原始巫术宗教时代所延续下来的神话思维与西周以后兴起的人文理性精神相结合而出现的艺术思维,是中国历史文化发展的必然趋势。这在《周易》里也有反映,试举例如下:

卦象之辞里的“杨花”、“飞龙”、“羝羊”、“明夷鸟”、“鸿鸟”等“鸟兽草木之名”,实际上都是原始意象。在原始巫术宗教时代,人人见象而明意,即《周易·系辞》所谓“见乃谓之象”,“圣人立象以尽意”,“圣人有以见天下之赜,而拟诸其形容,象其物宜,是故谓之象”。到了西周以后,由于理性精神的觉醒,便开始对这些神秘的原始意象赋予人文个体判断,于是有了“释象之辞”。这就是《周易·系辞》所说的:“圣人设卦观象,系辞焉而明吉凶。”“卦象之辞”是原始意象,“释象之辞”是人文理性精神。两者的有机统一,就完成了由神话思维到艺术思维的飞跃。这种由“意象”到“兴象”的发展,在《周易》里还是萌芽,到《诗经》则蔚为大观,发展为艺术典型。 (二)《楚辞》花草“寄象” 原始花草意象发展到西周以后,在北方转化为体现人文理性精神的《周易》、《诗经》花草“兴象”,而在南方则转化为表现独立人格思想的《楚辞》花草“寄象”。 楚族在商代后期由北方中原地区带着深厚的原始文化迁移到南方江汉地区,与当地浓重的巫风习俗正相吻合。朱熹《楚辞集注》:“昔楚南郢之邑,沅湘之间,其俗信鬼而好祠。其祀必使巫觋作乐,歌舞以娱神。”而屈原又是一个巫、史合流的人物。这几方面条件的因缘际会,使得屈原创作或编撰的《离骚》、《九歌》、《天问》等作品,几乎通篇运用神话思维,大量驱使原始花草意象。同时,屈原所处的战国时代,已是中国轴心文明突破的高峰,其人文理性精神比《周易》、《诗经》时代更进步了。因此,屈原自觉地将自己独特的个体人格、强烈的思想情感和鲜明的时代精神,直接融合到原始花草意象中,从而转化为独特的花草“寄象”艺术。 王逸《楚辞章句》曰:“善鸟香草以配忠贞,恶禽臭物以比谗佞……虬龙鸾凤以托君子,飘风云霓以为小人。”这善鸟、香草、恶禽、臭物、虬龙、鸾凤、飘风、云霓等等,本来都是原始意象。当诗人借以“配忠贞”、“比谗佞”、“托君子”、“为小人”之后,便赋予了时代特征和个体情感,从而构成新的“寄象”艺术。这是屈原的天才独创,成为中国文学艺术史上继《诗经》“兴象”后的另一座高峰。刘勰《文心雕龙·辨骚》称其“虽取熔经意,亦自铸伟辞”,“故能气往轹古,辞来切今。惊采绝艳,难与并能矣”。

王逸《楚辞章句》最早揭示了屈原《楚辞》的“香草美人”比兴艺术。20世纪40年代,游国恩在此基础上概括为“女性中心说”。其实,“香草美人”与“女性中心”是统一的。其统一的根源即在于原始花草意象具有求生殖、致情爱、赞美丽的主题。这在楚国举行巫术活动、宗教仪式时表演的女巫男觋的情爱歌舞中有集中表现。朱熹《楚辞集注》:“蛮荆陋俗,词既鄙俚,而其阴阳人鬼之间,又或不能无亵慢荒淫之杂。原既放逐,见而感之,故颇为更定其词,去其泰甚。而又因彼事神之心,以寄吾忠君爱国眷恋不忘之意。是以其言虽若不能无嫌于燕昵,而君子反有取焉。”屈原《楚辞》的花草“寄象”主要是通过男女比兴而表达;男女比兴中,又以女子为中心。因此,原始花草意象自然与女子结合在一起了。 屈原在《楚辞》中处理自己与君王关系时,将自己比作女子,,将君王比作男子。这时,女子就需要用香花美草装扮自己。如《离骚》:“扈江离与辟芷兮,纫秋兰以为佩”;“制芰荷以为衣兮,集芙蓉以为裳”;“佩缤纷其繁饰兮,芳菲菲其弥章”。当屈原处理自己与政治同伴关系时,又将自己比作男子,而将志同道合的政治伴侣比作女子。这时就需要以花草致情爱的原始意象主题了。《离骚》写诗人在神话天国中“一求宓妃之所在”、“二求有娀之佚女”、“三求有虞之二姚”时,即向她们赠送香花美草:“溘吾游此春宫兮,折琼枝以继佩。及荣华之未落兮,相下女之可诒。”《九歌》写男觋女巫扮演人神相恋,也大量出现互赠香花美草的情节。如《湘君》:“采芳洲兮杜若,将以遗兮下女。”《湘夫人》:“搴汀洲兮杜若,将以遗兮远者。” 前文已指出,在神话思维、巫术观念里,以香花美草致情爱是普遍现象,即《山海经·中山经》所谓的“蘨草……服之媚于人”。屈原《楚辞》里的香花美草,用于装饰美女自己时,不仅仅是为了美丽,更是希望求得男性君王的赏识、信任;用于男子赠送美女时,也不仅仅是为了赞美女子,更是希望求得共辅朝政大臣的真诚相待。这是屈原《楚辞》花草“寄象”的第一层含义。其第二层含义是,香花美草既表示屈原自己才华出众,更象征着屈原人格道德的纯洁、高贵。花草的第一层含义更多的是原始意象、神话思维;第二层含义则完全是理性时代的人文精神了。而在屈原笔下,这第二层含义是有机融合在第一层含义中的,这就是屈原天才独创的花草“寄象”艺术。 在《楚辞》中,花草“寄象”已构成一个形象系统。在这个系统中,抒情主人公驾龙乘凤,起苍梧,渡流沙,登昆仑,上天庭,又下瑶台,济沅湘,降九嶷。整个过程中,始终是饮兰花,餐秋菊,折琼枝,赠瑶华,人神交接,男女变形。如此种种,所展现的完全是原始巫术宗教背景下的神话浪漫情节与原始花草意象。而其间所表达的忠君爱国、君臣同心、举贤授能、诚信中正等美政理想,又完全是礼乐传统、儒家伦理的体现;其“委顾美而历兹”、“芳菲菲至今未沬”的独立纯洁人格与“宁溘死以流亡”、“将愁苦而终穷”、“骤谏君而不听”、“掩此哀而不去”的苦斗献身精神,又只能是春秋、战国时代人文理性高扬的背景下才能闪现的崇高而庄严的光芒。李泽厚在《美的历程》中曾指出:“在充满神话想象的自然环境里,主人公是这样一位执著、顽强、忧伤、怨艾、愤世嫉俗、不容于时的真理的追求者。《离骚》把最为生动鲜艳,只有在原始神话中才能出现的那种无羁而多义的浪漫想象,与最为炽热深沉,只有在理性觉醒时刻才能有的个体人格和情操,最完善地溶化成了有机整体。由是,它开始了中国抒情诗的真正光辉的起点和无可比拟的典范。”这个典范的集中体现,正是花草“寄象”。

从艺术思维看,《诗经》的花草“兴象”是景(原始意象,兴句)与情(个体情感,应句)的统一,而《楚辞》的花草“寄象”是景(原始意象)与情(个体情感)的合一。但借景抒情、情景交融,从而创造出一种具有审美意义的意境,则是“兴象”与“寄象”的共同特征。然而,必须再次强调的是,《诗经》花草“兴象”与《楚辞》花草“寄象”中的景,不是唐宋诗词意境中的景,而是原始花草意象。这原始花草意象隐含着宗教、政治、伦理等多重内涵,是中华文明起源与早期文明发展独特路径的杰出贡献。读《诗经》、《楚辞》,应该由花草“兴象”、“寄象”中某一具体的个体之“情”,进而领会原始意象背后丰富、深刻的民族群体之“意”,从而获得更厚重的民族集体认同感、更深邃的历史文化认知感。过去,我们往往以现代民间情歌的通俗思维去读《诗经》花草“兴象”诗与《楚辞》花草“寄象”诗,其实是把《诗经》、《楚辞》简单化了。 三、文化传承:花草“兴象”、“寄象”艺术的创新发展 德国哲学家雅斯贝斯将中国春秋、战国时期形成的民族经典与古希腊古罗马的“哲学”经典、古印度的“吠陀”经典、阿拉伯半岛的“旧约”经典,合称为人类文明史上的轴心文化。他认为,这四个轴心文明期所形成的经典,揭示了人类“某种深刻的共同点”,达到了“人类历史的最大包容和最高统一”。因此,“对人性的形成而言”,位于“最卓有成效的历史最高点”,“直至今日,人类一直靠轴心期所产生、思考和创造的一切而生存”。“人类历史上每一次新的飞跃都回顾这一时期”,“轴心期潜力的苏醒,和对轴心期潜力的回忆或曰复兴”,对以后人类历史的发展,“总是提供精神动力”。《诗经》、《楚辞》花草“兴象”、“寄象”的艺术成就,其深刻意义也应该从轴心文明的高度来认识。在秦汉以后的整个中国文化史上,花草“兴象”、“寄象”不仅在艺术手法上影响了历代文学作品,成为百代不祧之祖,而且在思想情感上培养了一代又一代士大夫的共同民族情感和独有的个体人格。 (一)花草“兴象”的创新发展 《诗经》花草“兴象”艺术首先在两汉、魏晋、南北朝诗歌中得到继承与发展。如汉乐府诗《江南》:“江南可采莲,莲叶何田田!鱼戏莲叶间:鱼戏莲叶东,鱼戏莲叶西,鱼戏莲叶南,鱼戏莲叶北。”朱东润主编《中国历代文学作品选》解题云:“这是一首采莲歌,反映了采莲时的光景和采莲人欢乐的心情。”其实,这只是表面意思。闻一多《说鱼》已揭示了其背后的真实涵义:“这里是鱼喻男,莲喻女,说鱼与莲戏,实等于说男与女戏。”如果我们熟悉从原始花草意象直到《诗经》花草“兴象”中,花草都是有关女性生殖、情爱、美丽的主题,那么这首诗所隐含的主题是不难理解的。又《古诗十九首》之一:“涉江采芙蓉,兰泽多芳草。采之欲遗谁,所思在远道。”之二:“庭中有奇树,绿叶发华滋。攀条折其荣,将以遗所思。”两诗虽所赠鲜花的对象不同,但都是《诗经》花草致情爱“兴象”艺术在乐府诗歌中的继承、发展。

再如魏晋、南北朝诗。谢朓《王孙游》:“绿草蔓如丝,杂树红英发。无论君不归,君归芳已歇。”诗以“绿草”、“红花”喻女,并引出思念丈夫之情。乐府诗《西洲曲》:“采莲南塘秋,莲花过人头。”女子以莲花自喻,而慨叹“忆郎郎不至,仰首望飞鸿”。 隋唐以后的诗词、小说、戏剧等文学作品,大量发展了《诗经》花草“兴象”艺术,相关例子很多。这里仅以与“杨柳”、“桃花”相关的作品为例,做一简略分析: 先看“杨柳”兴象诗。王昌龄《闺怨》:“闺中少妇不知愁,春日凝妆上翠楼。忽见陌头杨柳色,悔教夫婿觅封侯。”欧阳修《蝶恋花》:“庭院深深深几许?杨柳堆烟,帘幕无重数。”陆游《钗头凤》:“红酥手,黄縢酒,满城春色宫墙柳。”以上数例中的“杨柳”,既象征女性身材苗条,年轻美貌,又表达伤春、离愁、思念等主题。 以“桃花”作为年轻女子的象征,在《诗经》以后的文学作品中,也经常使用。诗词中如崔护《题都城南庄》:“去年今日此门中,人面桃花相映红。人面不知何处去,桃花依旧笑春风。”小说中最典型的例子是《红楼梦》中黛玉与桃花的关系:宝玉“走到沁芳闸桥边桃花底下一块石上坐着,展开《会真记》,从头细看。正看到‘落红成阵’,只见一阵风过,树上桃花吹下一大斗来,落的满身满书满地皆是花片……宝玉正踟蹰间,只听背后有人说道:‘你在这里作什么?’宝玉一回头,却是林黛玉来了:肩上担着花锄,锄上挂着纱囊。”写桃花是为了烘托林黛玉的美貌,同时用来象征宝、黛纯洁的爱情。再由黛玉所唱《葬花吟》可知,她以桃花比喻自己的品格,自言“质本洁来还洁去,强于污淖陷渠沟”,然而“柳丝榆荚自芳菲,不管桃飘与李飞”,最后只能“一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”。

黛玉葬花 《金瓶梅》大量运用花草树木来比喻、象征女性。如用“杨柳”状女腰,用“樱桃”比女唇,就连书中女主人公潘金莲、庞春梅的取名也与花卉有关。再如《牡丹亭》:“原来姹紫嫣红开遍,似这般都付与断井颓垣。良辰美景奈何天,赏心乐事谁家院!”这“姹紫嫣红”的鲜花,自然是杜丽娘青春正当时的写照,而“都付与断井颓垣”自然是叹其青春爱情的被埋没。《聊斋志异》中的《婴宁》,写书生王子服与姑娘婴宁的相见:“一女郎由东而西,执杏花一朵。”后来,王子服终于与婴宁相识:“生俟其笑歇,乃出袖中花示之。女接之。”这赠花与接花的情节自然是花草致情爱原始意象的清代版。 (二)花草“寄象”的创新发展 屈原独创的《楚辞》花草“寄象”,在中国文学史、思想史上产生了极为深广的影响。许多作家继承屈原“男女比兴”传统,将自己比作美女,以花草的美丽比拟自己品德的高尚,以香草美女不得男子珍惜寄寓自己的怀才不遇。如曹植《美女篇》:“美女妖且闲,采桑歧路间。”如此美女,自然引起众人爱慕,“行徒用息驾,休者以忘餐”。然而美人志向高远,不愿随便嫁人,“众人徒嗷嗷,安知彼所观”。再写美人因媒氏不力而未得婚配,“媒氏何所营,玉帛不时安”,结果只能是“盛年处房室,中夜起长叹”。诗开头美人采桑的形象是《诗经·豳风·七月》“女执懿筐,遵彼微行,爰求柔桑”的化用。而后面写媒人不力,则完全是《楚辞》“理弱而媒拙兮,恐导言之不固”的继承。诗人自叹怀才不遇,如同《离骚》“屈心而抑志兮”、“长太息以掩涕”。 唐代张九龄《感遇》:“江南有丹橘,经冬犹绿林……可以荐嘉客,奈何阻重深……徒言树桃李,此木岂无阴?”张九龄曾官至右丞相,后受排挤,被贬为荆州长史。《中国历代文学作品选》解题云:“这诗有感于朝政的紊乱和个人的身世遭遇,故托物言志,以橘自比,而以桃李影射当权得势的小人。”再如苏轼《贺新郎》:“乳燕飞华屋,悄无人、桐阴转午,晚凉新浴……帘外谁来推绣户,枉教人梦断瑶台曲……石榴半吐红巾蹙。待浮花浪蕊都尽,伴君幽独。秾艳一枝细看取,芳心千重似束。又恐被、秋风惊绿。若待得君来向此,花前对酒不忍触。共粉泪,两簌簌。”胡云翼《宋词选》谓,此词“前段写的是一个高洁绝尘而孤寂的美人,后段写的是不与‘浮花浪蕊’为伍而愿意‘伴君幽独’的石榴花,最后指明美人与石榴花都在失时的边缘。不难明白,这是作者自抒其怀才不遇的抑郁心情”。

辛弃疾也有不少词,以花草配女子,以女子比自己,抒写怀才不遇之情。如《摸鱼儿》:“更能消、几番风雨,匆匆春又归去。惜春长怕花开早,何况落红无数。春且住,见说道、天涯芳草无归路。怨春不语。算只有,殷勤画檐蛛网,尽日惹飞絮。长门事,准拟佳期又误。蛾眉曾有人妒。千金纵买相如赋,脉脉此情谁诉?君莫舞,君不见、玉环飞燕皆尘土!闲愁最苦!休去倚危栏,斜阳正在,烟柳断肠处。”词人以“蛾眉”自喻,乃是《离骚》“众女嫉余之蛾眉兮,谣诼谓余以善淫”的化用。花草的美丽、忠贞、高洁,一方面寄托了词人“蛾眉虽巧”而又“脉脉此情谁诉”;另一方面又说明词人因为“蛾眉”而“有人妒”,“知音少”,不禁感叹“惜春长怕花开早”。而“蛾眉”之所以遭嫉妒,其根本原因还在于君王不辨忠奸,即《离骚》“荃不察余之中情兮,反信谗而齌怒”。《中国历代文学作品选》解题云:此词“通篇出以比兴,极写春意阑珊的哀怨之情,以寄托政治上的幽愤之感。词中失意的陈皇后用以自喻,得宠的杨玉环、赵飞燕用以比喻当朝排斥他的权臣”。 屈原花草“寄象”在文学史上第二个层面的影响是,以桃李比喻人才,象征后辈学生。《离骚》:“余既滋兰之九畹兮,又树蕙之百亩。畦留夷与揭车兮,杂杜衡与芳芷。冀枝叶之峻茂兮,愿俟时乎吾将刈。”以“滋兰”、“树蕙”比喻对人才的培养,又以“杜蘅”、“芳芷”等香花美草比喻所培养的人才。这种艺术手法在唐宋以后的文学作品中有进一步发展。唐代科考,考官称为“春官”、“巡花使”,而中举者便称“桃李”。刘禹锡《宣上人远寄榜后诗》:“礼闱新榜动长安,九陌人人走马看。一日声名遍天下,满城桃李属春官。”(这里的“桃李”指中榜的进士,“春官”自然是考官。因此之故,“桃李”就成了门徒、学生的代名词。

桃李满天下 通过以上分析可以看出,“兴象”与“寄象”几乎成了中国文学的主流艺术方法,其蕴含的内容则成了中国文人的主要精神诉求。如果没有《诗经》的花草“兴象”,就不可能有唐宋以后的“意境”说;如果没有《楚辞》的花草“寄象”,就不可能有汉魏以后的“托物言志”诗。《诗经》、《楚辞》奠定了中国文学的艺术范式,铸就了中国文化的精神品格。 图源网络,版权归原作者所有 《中国历史评论》编辑部 本期编辑:齐一放返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】