| 有无之境,生死之悟 | 您所在的位置:网站首页 › 林黛玉的爱情观 › 有无之境,生死之悟 |

有无之境,生死之悟

|

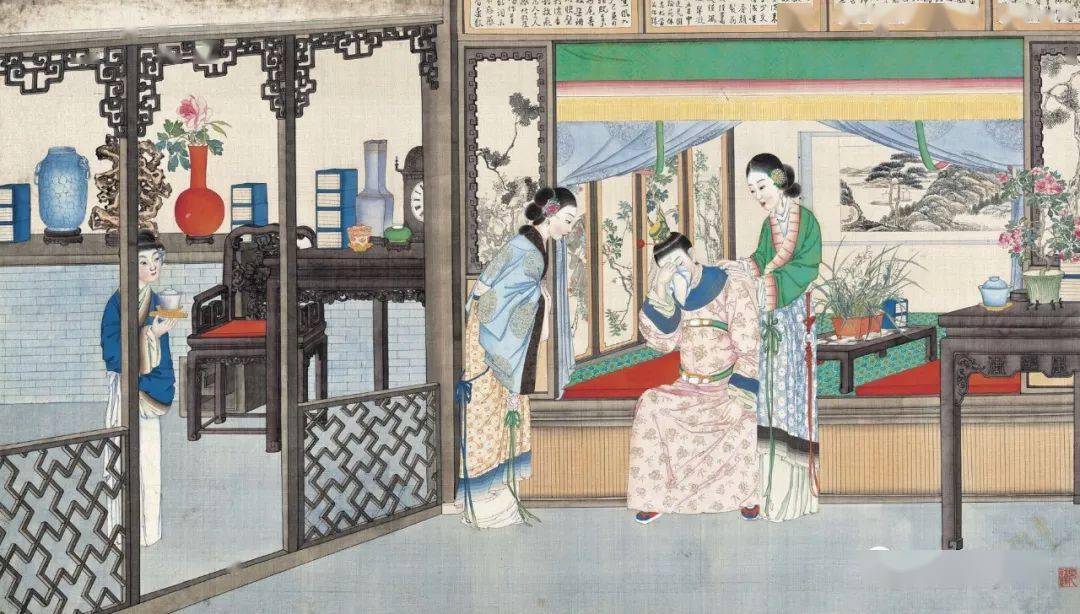

宝玉挨打的时候,王夫人突然想起了贾珠,声泪俱下“ 若有你活着,便死一百个我也不管了”,话虽偏颇但足见贾珠在王夫人心目中的地位和期望。可惜,贾珠英年早逝,成了贾政、王夫人心中永远不可愈合的伤痛。贾宝玉,作为弟弟,自然而然地承担起了本该由兄长担负的责任,承载了家族所有的希望。贾珠的病逝,对于宝玉来说就是命运的改变,是责任的改变,但宝玉却始终不明白。他不愿走上仕途之路,不愿意考取功名,于是很难成为支撑起家族的那根顶梁柱。 贾敏和林如海,是林黛玉的母亲和父亲,都是因病而终。他们的死,直接改变了黛玉的命运,导致黛玉长期生活在了贾府之中,让她得以完成她的还泪之旅。而贾敏、林如海的死,也改变了贾宝玉的命运,使得他可以和黛玉朝夕相处,相伴成长,获得了一个心灵知己,进而找到了爱情的影子。 贾敏去世,贾母把林黛玉接到自己身边照料,千般的呵护,万般的疼爱,“ 寝食起居,一如宝玉,迎春、探春、惜春三个亲孙女倒且靠后”。贾母把对女儿贾敏的爱,全部转移到了外孙女黛玉的身上,这份偏爱使得宝玉黛玉更加亲密无间。林如海病逝的消息传到贾府时,王熙凤正打理秦可卿的葬礼和宁国府,得知死讯,王熙凤不是难过悲伤,而是笑着对贾宝玉说,“你林妹妹可在咱们家住长了”,她关注的是现实问题,林如海死了,他的女儿黛玉未来的安排。相比较,宝玉的反应却是皱着眉不停地长吁短叹,“了不得,想来这几日他不知哭的怎样呢”,他关心的是林妹妹在失去父亲之后的悲痛心情,担心的是林妹妹的身体吃不消,懊恼的是自己无法在她身边宽慰照顾她。 贾敏和林如海的死亡,改变了黛玉和宝玉的生命轨迹,让二玉的命运交织在一起,剪不断,理还乱。

第三类死亡,让宝玉痛心不已,悲伤良久,从不曾忘记,改变了他的看问题的角度,改变了他对人对事的态度。 秦可卿,于宝玉和整个贾府而言都是一个完美的存在。于宝玉的意义更是不同寻常,那个在太虚幻境中与自己云雨相交的“可卿”,或多或少就是现实的投射。当宝玉在睡梦中听到了秦可卿的死讯,他的反应很是激烈,“ 连忙翻身爬起来,只觉心中似戳了一刀的不忍,哇的一声,直奔出一口血来”。该是何等情急,又是何等心痛?以至于“急火攻心,血不归经”。等连夜赶到宁府,宝玉才“忙忙奔至停灵之室,痛哭一番”。 比较而言,作为知己和闺蜜的王熙凤的反应,是“ 吓了一身冷汗,出了一回神”,比宝玉镇定冷静了很多。家里其他人的反应先是震惊,紧接着疑心,然后开始悲伤,“那长一辈的想他素日孝顺,平一辈的想他素日和睦亲密,下一辈的想他素日慈爱,以及家中仆从老小想他素日怜贫惜贱,慈老爱幼之恩,莫不悲嚎痛哭者”。众人的反应都不如宝玉的反应直接、激烈,更有真情。 秦钟,算是宝玉的玩伴、好友,可谓亲密无间。知道秦钟生病后,不能来私塾一起上课,宝玉就已经“心中怅然如有所失”。等到得知秦钟病重,先是“吓了一跳”,觉得这是意料之外的事情,本不该发生;然后要立刻去看望秦钟, “忙忙的更衣出来,车犹未备,急的满厅乱转”,焦虑不安,心急如焚;见到已近昏迷的秦钟,“便不禁失声”,不舍之情溢于言表;等秦钟逝去,“ 宝玉痛哭不已,李贵等好容易劝解半日方住,归时犹是凄恻哀痛”,斯人已逝,难掩心中悲痛;贾母出资几十两银子帮忙料理了后事,另外准备了奠仪,宝玉亲自去吊纸;七日后便送殡掩埋,但宝玉“日日思慕感悼”。 逝去的人如何能在记忆里消失呢?他的日日思念,他的日日悼怀,让秦钟的生命在他这里得以延续。因为秦钟的死,宝玉看到了生命的无奈,看到命运的不解,体会到了“然亦无可如何”的悲凉。一段旅程之后,相互为伴的人、相伴走完了这段旅程,最后不得不以分离结束。生如此,死亦如此。 金钏的投井,对宝玉的影响极为深远。直接的影响是让贾政狠狠打了宝玉一顿,间接的影响是让宝玉在自我的那条道路上坚定地走了下去,无悔无怨。 当宝玉知道金钏含羞投井身亡后,“心中早又五内摧伤”,他已经悲伤到肝肠寸断;当被母亲王夫人责骂教训,他“也无可回说”,他悲伤到无言以对;当贾政和他问话时,他置若罔闻,仿佛没有听到,“脸上一团思欲愁闷气色,这会子又咳声叹气”,内心的伤痛明显地表现在脸上,心里想的全是金钏,“恨不得此时也身亡命殒,跟了金钏儿去”,悲痛到愿意为之一死,同赴黄泉。宝玉是善良的,是悲天悯人的,他不忍看到金钏为自己含羞而死,不愿意看到一个热情的女孩子冰冷的孤独死去,不想接受一个生命的意外终止。为那些他认为值得的人挨打,是毫无怨言的;为那些美好的人献出生命,是心甘情愿的。金钏生日的那天,正好也是王熙凤的生日,宝玉选择了先给金钏祭奠,再给王熙凤庆生。宝玉进入水仙庵参观,看到“虽是泥塑的,却真有‘翩若惊鸿,婉若游龙’之态,‘ 荷出绿波,日映朝霞’之姿”时,竟然不觉滴下泪来,心心念念地怀念一个人,不经意间的点滴便可触动心弦。金钏是投井而亡,诞辰日宝玉在水井旁祭奠,“ 含泪施了半礼”,触景生情,感物伤怀。井水清冽甘甜,如斯人;井水可见而不可触,如斯人。

这些逝去的人,似乎不再出现在宝玉的生活里,但宝玉却从未忘记他们,形成了自己独特的怀念方式。第五十八回,宝玉帮私自烧纸的藕官脱困,说了自己在经历那么多分离和死亡之后的感悟,讲述了他对那些逝去者的思念与怀念,“ 以后逢时按节,只备一个炉,到日随便焚香,一心诚虔,就可感格了。愚人原不知,无论神佛死人,必要分出等例,各式各例的。殊不知只一‘诚心’二字为主。即值仓皇流离之日,虽连香亦无,随便有土有草,只以洁净,便可为祭,不独死者享祭,便是神鬼也来享的。你瞧瞧我那案上,只设一炉,不论日期,时常焚香。他们皆不知原故,我心里却各有所因。随便有清茶便供一钟茶,有新水就供一盏水,或有鲜花,或有鲜果,甚至荤羹腥菜,只要心诚意洁,便是佛也都可来享,所以说,只在敬不在虚名”。宝玉相信远行的人走过了那开满彼岸花的黄泉路,喝下了那碗温热的孟婆汤,渡过了深不见底的忘川,但活着的人却始终把他们放在心里,时间流逝,模糊的前尘往事都会在思念中变得美好。宝玉坚信,因为情真意诚,因为思念不断,分离的人终究会重逢相聚。 尤二姐、尤三姐的死亡,让宝玉备受打击,从身体到精神,“ 闲愁胡恨,一重不了一重添。弄得情色若痴,语言常乱,似染怔忡之疾”。 等到面对晴雯的死亡,宝玉表现出了异样的淡定,用自己的方式祭奠着她怀念着她。宝玉“ 大肆妄诞,竟杜撰成一篇长文”,用文字来祭奠晴雯,用文字来抒发自己的悲伤之情;然后又用晴雯平日里最喜爱的冰鲛縠,用楷体字写成诔文一篇,名曰《芙蓉女儿诔》。前有序,后有歌,充分表达了自己的哀悼之情;又准备了四样晴雯生前最喜欢的食物,在朦胧的月色之中,在怒放的芙蓉花前,行礼祭奠,含泪诵读了诔文。晴雯的死,让宝玉看到了美丽生命的短暂,看到了世间的人情冷暖,看到了自己能力的局限,看到了情深不寿的悲哀;让宝玉预感到了大观园的破灭,感受到了分离的必然,预见了繁华之后的凄凉。宝玉说出了“ 茜纱窗下,我本无缘,黄土垄中,卿何薄命”的谶语,无缘的命运链条上,薄命的名单里,不仅有晴雯,还有黛玉,还有宝钗,还有香菱。 黛玉的死亡,宝玉未必亲眼所见,但却成为了压垮骆驼的最后一根稻草,将会彻底改变宝玉的命运。当年黛玉葬花时,宝玉听到“ 侬今葬花人笑痴,他年葬侬知是谁”、“一朝春尽红颜老,花落人亡两不知”等句便感慨万千、痛哭流涕、感同身受,感悟“ 真不知此时此际欲为何等蠢物,杳无所知,逃大造,出尘网,使可解释这段悲伤”。当黛玉逝去,当这个知音知己逝去,当最爱的这个人逝去,宝玉的悲伤痛苦不可想象,唯有“逃大造,出尘网”才可解脱。 面对这些死亡,宝玉在人前留下的是泪水,心里流过的是鲜血。浮生若梦,为欢几何?本该当歌其歌,当咏其咏,铭记所记,忘其所忘,但那些逝去的人,都变成心底不灭的印记,微风拂过,吹散尘埃,往事即现。 黑色给了宝玉黑色的眼睛,却让他去寻找光明;生活让宝玉经历了很多的死亡离别,却让他感悟生命存在的意义。一路行来,在繁华中经历荒凉,在喧嚣中经历孤独,起起伏伏,跌跌撞撞。最终,他明白了,死亡不是生命的终结,只是对生命的俯视。他看清了生命的无奈和短暂,看清了命运的真实面目,接纳了自我的命运,像是抗争又像是和解,放下一切曾经的执着、一切牵肠挂肚的情感,穿越有无,融入白茫茫一片的世界。返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】