| 袁隆平:一位人民英雄的一生 | 您所在的位置:网站首页 › 杂交水稻发明的过程简述 › 袁隆平:一位人民英雄的一生 |

袁隆平:一位人民英雄的一生

|

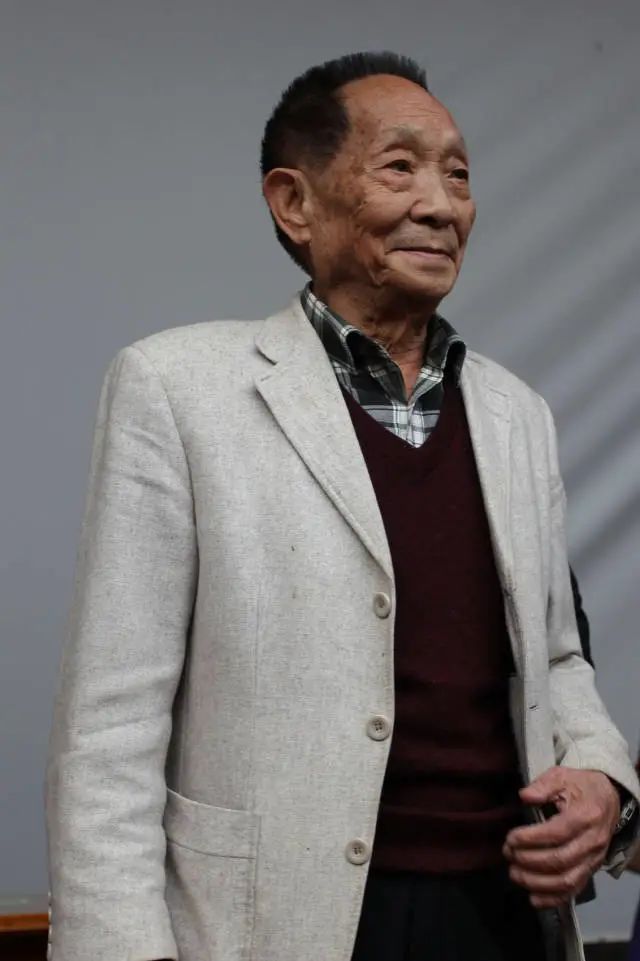

原创 袁翰 南方农村报 “共和国勋章”获得者、中国工程院院士袁隆平,因多器官功能衰竭,于2021年5月22日13时07分在长沙逝世,享年91岁。

近60年的岁月里,被誉为“杂交水稻之父”的袁隆平,将“发展杂交水稻,造福世界人民”作为终其一生的梦想和追求。他长期致力于促进杂交水稻技术创新,并将其推广至全世界。古稀之年时,他曾称自己“70岁的年龄,50岁的身体,30岁的心态,20岁的肌肉”。过完90岁生日,他就改口自己是“90后”。 这位“90后”的逐梦脚步从未停下,直到今年年初,他还坚持在海南三亚南繁基地开展科研工作。把水稻比作武器,对手是饥饿,他赢了。 跌倒后再爬起来 “哪有搞科学研究不失败的呢?我这是在探索,跌跤就跌跤,我再爬起来再干,就是了。”袁隆平说。 亲历过抗日战争以及解放战争时期,目睹过遍地饿殍,“吃饭”问题成为袁隆平下决心解决的问题。“禾下乘凉梦”,这个梦想从他1949年考取西南农学院(现西南大学)时就已萌芽。“饥荒的时候饿死人,我都亲眼见过。吃饭是天下第一桩大事,没有饭吃,人类怎么生存?”袁隆平认为,养活世界人口最经济、有效的办法就是使用优良的高产品种。那时起,袁隆平把自己比作种子,不管撒在哪里都会生根发芽。

1953年,袁隆平从西南学院农学毕业,到湖南省怀化地区的安江农校任教,并在1960年发现天然杂交稻株表现出明显的杂交优势,便和杂交水稻结下了“不解之缘”。他提出“要利用水稻的杂种优势,首推利用水稻的雄性不孕性”的设想,并设计出整套培育杂交水稻的方案,即培育出不育系、保持系和恢复系,然后通过“三系”配套,完成杂交水稻生产。 按照这个思路,1964年,袁隆平和助手找到了天然雄性不育株。从选种、试验、失败,到再选种、再播种、再观察……耗时将近十年的探索,袁隆平和团队于1973年攻克了“三系”配套难关,并于同年10月正式宣告中国籼型杂交水稻“三系”已经配套。 但这一路并非坦途。 “三系”配套的努力,前八年都失败了。袁隆平记得,一直到1972年,也就是被视为研究突破口的“野败”发现两年后,还有人质疑甚至反对他的杂交水稻培育方案。“三系”法成功后,袁隆平带领团队,开启两系法杂交育种技术研究。没想到启动不到两年,就遭遇当头棒喝。一场异常低温导致全国两系育种大面积失败。一时间,科研界不少人“唱衰”甚至放弃两系育种相关研究。 水稻研究生涯中,袁隆平遇上的失败、质疑和受挫,数不胜数。试验田被自然和人为恶意的因素毁坏过,科研成果被质疑过。但这些困顿从未将袁隆平的热情击垮。“爬起来再干就是了。”袁隆平说。 杂交水稻的成果自1976年起在全国大面积推广应用,使水稻的单产和总产得以大幅度提高。同时,袁隆平带领团队开展超级杂交稻攻关,分别于2000年、2004年、2011年、2014年实现了大面积示范每公顷10.5吨、12吨、13.5吨、15吨的目标。最新育成的第三代杂交稻叁优一号,2020年实现了周年亩产稻谷3000斤的攻关目标。

杂交水稻被西方专家称之为“东方魔稻”,比常规水稻增产20%以上。目前,我国杂交水稻种植面积超过1700万公顷,占全国水稻总面积的50%,仅每年增产的粮食就可养活7000万人。 年过90的追梦人 “我不能躺在功劳簿上睡大觉。”在被授予共和国勋章时,袁隆平是这么说的。 年过90岁的他依然保持着“泥腿子科学家”的作风,长期走到农地观看稻田的长势。退休对袁隆平而言是不存在的。他说,退休后没事做反而会有失落感。袁隆平从参加工作开始,便有下田观看稻苗的习惯,身边时常备着下田的雨靴。随着年岁渐长,行动日益不利索,他便将住宅安置到了试验田旁边,力求“躺在床上侧个身子就能看到(农田)”。

禾下乘凉梦是“杂交水稻之父”袁隆平对杂交水稻高产一个理想追求。“梦想到禾下乘凉,梦里水稻长得有高粱那么高、子粒有花生米那么大”。生命尽头的数年里,袁隆平的“禾下乘凉梦”依然通过他的身体力行延续下去。 “三系”法杂交稻可以吃一辈子,为什么还要领衔后面的研究?面对这样的提问,袁隆平回答道:“我总是感到不满足。搞科学研究,不断地想攀高峰。” 他坦言,“贪心”给他提供了源源不竭的动力。“百万富翁想千万,千万富翁想亿。我贪产量,到了700公斤,我贪800公斤,800公斤贪900公斤,900公斤到1000公斤,1000公斤到1100公斤,最后1200公斤,18吨,不满足,因为这是一个有意义的事情。” 除了“禾下乘凉梦”,袁隆平还有另一个梦想——“杂交水稻覆盖全球梦”。“全世界有1.6亿公顷的稻田,如果其中一半种上了杂交稻,每公顷增产2吨,每年增产的粮食可以多养活5亿人口。”袁隆平说。 相关数据统计,从上世纪80年代至今,袁隆平和他的团队为近80多个发展中国家培训了14000多名杂交水稻的技术人才。目前,全球有印度、孟加拉、印度尼西亚、越南、菲律宾、美国、巴西、马达加斯加等40多个国家和地区实现了杂交水稻的大面积种植,每年种植面积达到800万公顷,平均每公顷产量比当地优良品种高出2吨左右。 秉持消除饥饿的梦想,矢志不渝。90岁高龄时,袁隆平仍带领团队在屡破超级稻单产的世界纪录,也为人类端牢饭碗作出了极大贡献。 天性自由烂漫 90后“梗王”,这是网友们对袁隆平另一亲切的称号。 90岁的袁隆平曾称自己上班不打卡,下田最高兴。喜好自在,专长散漫,从小不是一个传统意义上的乖孩子。几年前接受采访,还要“自夸”80岁时中心搞游泳比赛,自己得了第一名。过完90岁生日,他就改口自己是“90后”。

学习农业,部分原因出于童年时的美好记忆和对天真烂漫的追求。 儿时看了卓别林的电影《摩登时代》,电影中有一个情节,卓别林看到葡萄挂在窗外,伸手就摘来吃;觉得渴了,就叫来一头奶牛,马上挤最新鲜的奶喝。这些美好的场景,在袁隆平的心中扎下了根。 在农业生产中,执着追求亩产提升的他,始终保有一股“志气”;而年逾九十、功勋显赫的他,却依然持有少年般的“稚气”,并且时常流露出来。 袁隆平喜欢游泳、打牌、拉小提琴、跳踢踏舞,用学生们的话说:“我们的科研、游泳、气排球甚至西红柿炒蛋的厨艺,都是他手把手带出来的。”86岁那年,袁隆平还要上气排球球场小露一手,再往前几年,都是打全场。球风稳,场上位置是毋庸置疑的主攻手,他的队总是第一名。 袁隆平的学生、杂交水稻国家重点实验室副主任吴俊说,袁老师年迈跑不动了,便在球场助威,谁打了好球就大声叫好,碰到哪个打得匡瓢(长沙方言,意思是办砸了事情),他就在场下哈哈大笑。 喜看稻菽千重浪,最是风流袁隆平。2004年感动中国中袁隆平的颁奖词称:“当他名满天下的时候,却仍然只是专注于田畴,淡泊名利,一介农夫,播撒智慧,收获富足”。我们都在袁隆平的“稻穗下乘凉”,今天,我辈当传承他的精神、力量与成果,一往无前。 【记者】南方农村报记者 袁瀚 原标题:《袁隆平:一位人民英雄的一生》 |

【本文地址】