| 专家建议删除朱自清《背影》,网友:别再建议了 | 您所在的位置:网站首页 › 朱自清先生写的《背影》 › 专家建议删除朱自清《背影》,网友:别再建议了 |

专家建议删除朱自清《背影》,网友:别再建议了

|

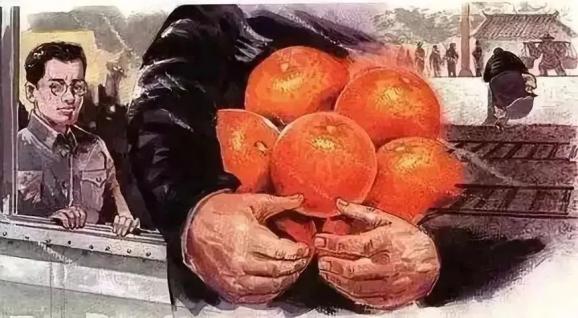

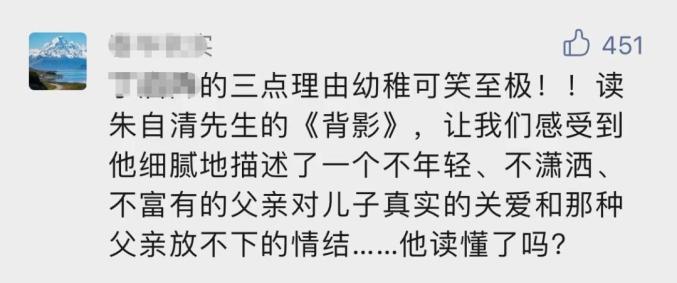

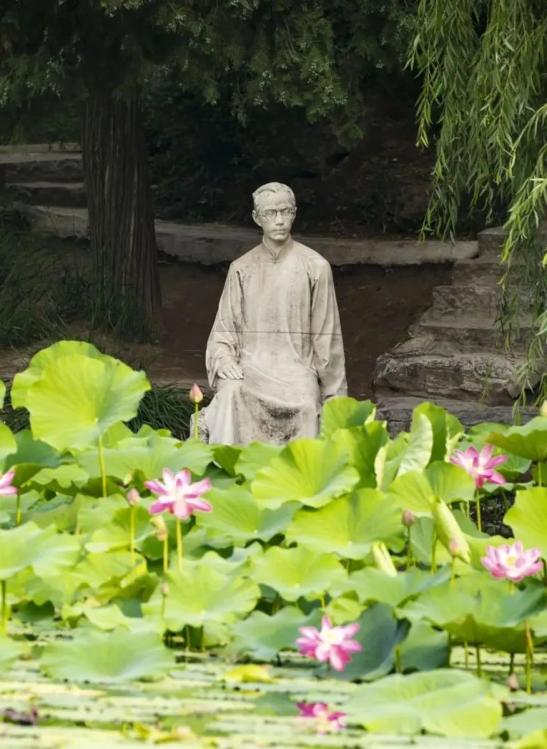

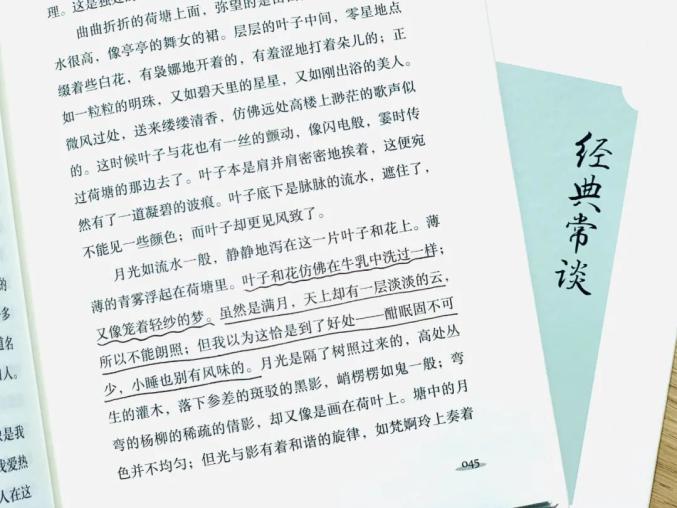

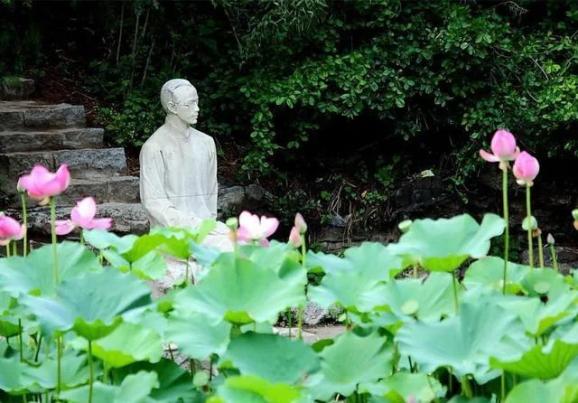

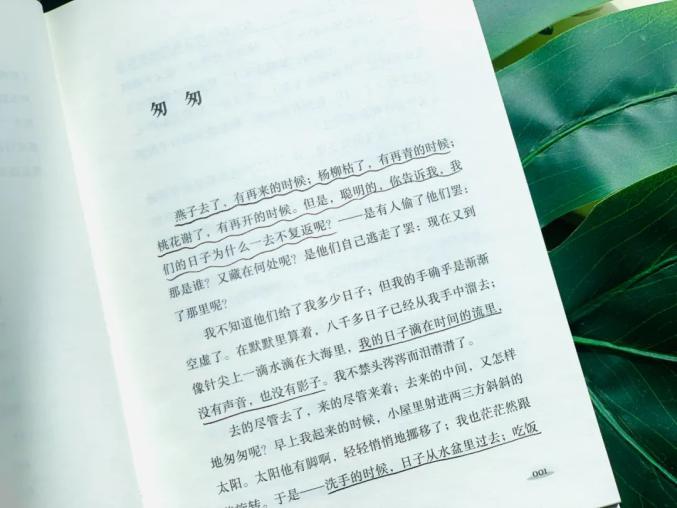

前段时间,看到一条新闻。 有专家建议,从语文课本上删除朱自清的《背影》。  原因竟是觉得朱自清的父亲爬越站台的动作不够潇洒,且违反交通规则。 如此荒诞的理由,引起了无数网友愤怒。   一篇《背影》,一篇《荷塘月色》, 让我们从中学开始,便记住了一个名字——朱自清  每每读到朱自清的文字,走进他桨声灯影里的秦淮河,水波汩汩的荷塘月色...... 那抹沉静让久在樊牢里的我,觅得了一股吹散阴霾的清风。 他写《春》,写《匆匆》,写月色、荷塘、繁花、溪流。  每到春天,一定会回响在脑海里的 “盼望着,盼望着,东风来了,春天的脚步近了”。 《匆匆》里对时光飞逝的无奈和惋惜—— “燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?” “洗手的时候,日子从水盆里过去;吃饭的时候,日子从饭碗里过去;默默时,便从凝然的双眼前过去。” 文字清雅,娓娓动人,沉静自有万钧之力; 在清华中文系教学23年,朱自清是教育家、作家、诗人、学者, 也有着饿死不领美国粮的文人风骨,在百年间影响着一代又一代青年人。  不仅多篇散文名作被选入课本、中考卷。 直到现在,清华校园里,还有为他而建的自清亭,和那一片荷塘月色。  可不知何时,身边读他的人越来越少。 作为中国文坛的巨匠,他消失在互联网满目夷疮的网络词汇中。 这也是今天,我想把朱自清推荐给你的原因。 当网络用语席卷我们的语言时,当我们失去好好说话的能力时,还能读到—— “愿春风吹拂同一片大地时,我将春讯比桃花雨,满心都是桃之夭夭,灼灼其华。” 还能知道,原来,中文是这么的美。  如果你也想在春日里,唤起心底的一片柔软,诚恳推荐你读读朱自清这套值得珍藏一生的“治愈系”读本。 和市面上的众多版本不同, 今天推荐的这套朱自清作品集,集朱自清散文、游记、文学经典、教育心得、诗文、书信往来等等代表作为一套。 《朱自清作品集》 《背影》《桨声灯影里的秦淮河》 《欧游杂记》《经典常谈》《论雅俗共赏》 有些文字,一旦开始读,就给人一种平静的幸福感,朱自清就是如此。 读这套书的时候,我常常被他笔下的世界所治愈。 他写南京古城的烟雨朦胧: “所以我劝你上鸡鸣寺去,最好选一个微雨天或月夜。 在朦胧里,才酝酿着那一缕幽幽的古味。你坐在一排明窗的豁蒙楼上,吃一碗茶,看面前苍然蜿蜒着的台城。”  写月夜下的粉荷: “薄薄的青雾浮起在荷塘里。叶子和花仿佛在牛乳中洗过一样;又像笼着轻纱的梦。”  青山绿水、春日斜阳、民国课堂、童稚嬉戏,故土风情,家国情深…... 他的文字细腻生动,时而温柔时而戏谑。

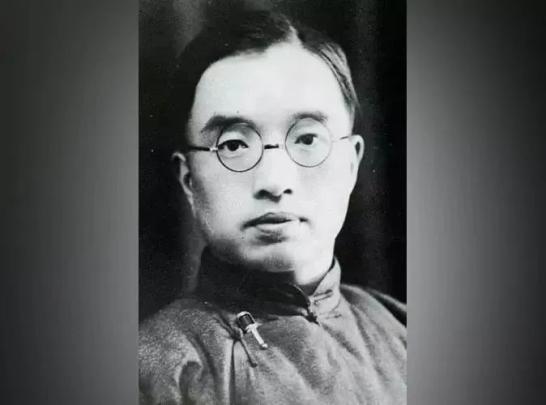

为什么推荐你 一定要读一读朱自清? 1948年,朱自清去世时,清华评价这位永远的中文系主任,用了一句话: “先生是有弱点的,但是却没有污点。”  1948年,清华大学中文系师生合影,前排左一为朱自清 朱自清的一生,没有辜负父亲的“自华”,他是清华大学教授、诗人、学者,以满腹才学著书育人。 创作无数经典杰作,《背影》、《荷塘月色》、《匆匆》……淡淡的笔墨里,满是感动心灵的力量。  而除去文人的身份,朱自清还是著名的教育家。 在炮火连天、朝不保夕的战争年代,他也没有放弃中华悠久文化。 在清华执教的23年,他开设了16门课,为一代学子打开知识的窗口。 没有教室,就窝在废墟中,和叶圣陶创作《国文教学》、中国新文学史上的第一本诗刊——《诗》月刊。 为那个时代的孩子,启蒙文化教育。  1935年,朱自清、冯友兰、闻一多、唐兰、沈从文等在西南联大合影 他始终提倡,“教育有改善人心的使命”。如果学校太“重视学业,忽略了做人”,学校就成了“学店”,教育就成了“跛的教育”。 这种教育理念,放在现代也仍然适用。 也正是言传身教地给予了孩子们以“胸襟和眼光”,他的子女无一不优秀,有文学家、史学家、化学家、物理学家、教育家等等。  论风骨,他这一生,没有忘记“自清”。 以笔为枪,积极救国,激励影响无数年轻人! 让伟人都为之赞誉的,一身重病的他宁愿饿死,也拒领美国救济粮。 你知道吗,朱自清去世时年仅50岁,体重仅有77.6斤。 清贫到钱包里仅有的钱,连一个包子都买不到……  朱自清去世后,清华园第一次为一位老师去世降半旗志哀。追悼会上,校长梅贻琦致辞时哽咽得说不出话来。 叶圣陶、沈从文、李广田、还有他的学生汪曾祺......社会各界160多位名人作家,为他撰写悼念诗文。  一代文学大师,匆匆而去,背影长留。 他留下的作品,却感动着一代又一代人。  朱自清文字之美 就如清风,慢慢飘进你心里 我到现在,都记得中学老师在讲《荷塘月色》时,提到的一个故事。 《荷塘月色》问世之后,因其文笔清丽隽永,在文坛引起轰动。 正任清华大学中国文学系主任的朱自清,却收到了一封读者来信。 有读者反驳他文章写错了,“蝉子夜间是不叫的。”  原来,在《荷塘月色》中,有这么一段描写: “ 树缝中也漏着一两点灯光,没精打采的,是瞌睡人的眼。这时候最热闹的,要数树上的蝉声和水里的蛙声......” 为了这句话,朱自清写信向昆虫学家请教、反复查阅资料,每晚都在树间聆听。 直到过了两年,两次亲耳听到月夜的蝉声,他才释然相信自己没有错。最终没有删除“月夜蝉声”之句。  后人曾评,朱自清的散文,贵在一个“真”字。 不仅情感真挚,内容细节上也更不会因为堆砌辞藻而失“真”。 真真是深以为然。 朱自清一直以产稿低为名,因为注重质量,他每天最多写500字。 读朱自清先生的过程,非常治愈。  文字有万钧之力,也可以是和风细雨。 他写《春》,写《匆匆》,写月色、荷塘、繁花、溪流。 《桨声灯影里的秦淮河》—— “它们经过了夏夜的微风的吹漾和水波的摇拂,袅娜着到我们耳边的时候,已经不单是他们的歌声,而是混着微风和河水的密语了。” 《匆匆》的光阴易逝—— “燕子去了,有再来的时候;杨柳枯了,有再青的时候;桃花谢了,有再开的时候。但是,聪明的,你告诉我,我们的日子为什么一去不复返呢?”  一篇写冬日里与父亲围坐在炉边吃白水豆腐,寥寥几笔,就勾起无数人的回忆与共鸣。    每每读他的文字时,我都觉得从现代作家里,很难找到如此文风的人,他的行文有种特别的美。 没有太过于抑郁的情绪,也没有太过繁琐的文字,在清风里,在平静中,他用温暖的文字抚慰无数疲惫的灵魂。  在繁忙的日子里,愿你在告别一天的琐碎,卸下一身的疲惫后, 在夜晚就着明月,从朱自清的文字中收获内心的一方宁静。  和市面上所有版本不同,这套《朱自清别集》收录了朱自清50年来不同人生阶段的作品精华。 《背影》《桨声灯影里的秦淮河》《经典常谈》《欧游杂记》《论雅俗共赏》 其中《匆匆》《春》《背影》《荷塘月色》……多篇文章入选课本,出现在中高考试卷中。  还有今年刚被教育部选入中小学生必读书目的《经典常谈》。 朱自清按历史发展的脉络,为世人梳理了《诗经》《史记》《四书》《春秋》等等中国文化典籍,堪称国学入门读物。  阅读的课程仿佛是回到了西南联大,和汪曾祺、许渊冲坐在教室里亲耳听朱自清先生上一节精彩纷呈的国学大课。 很多读过朱自清的人,都能从中获得一种平心、静气的力量。 在这个焦虑的时代,他的文字,真的适合一遍又一遍地去品读和回味,是值得我们珍藏一生的“治愈系”读本。 原标题:《专家建议删除朱自清《背影》,网友:别再建议了》 阅读原文 |

【本文地址】