| 天亮说晚安:夜行性动物的日常生活 | 您所在的位置:网站首页 › 暗是指什么动物 › 天亮说晚安:夜行性动物的日常生活 |

天亮说晚安:夜行性动物的日常生活

|

△ 在夜晚飞行自如的蝙蝠拥有独特的回声定位,它们发出高音频声音后,通过回声判断物体的方位和距离,并能有效避开一切障碍物。 栖息在黑夜的生灵 漆黑静谧的夜晚,通常都是生物结束了一个繁忙白天之后的休憩时刻。然而,大自然中有一些生物却反其道而行之,它们的活动具有周期性,黑暗才是它们释放自我的最佳时刻。这些生物身上独具的“夜行性”带着一点神秘诡谲,是深夜里一种不可忽视的存在。 夜行性(Nocturnality),是一种动物行为,有助于这些动物适应较好的环境变化。昼伏夜出的习性是一种生态位分化的表现,不过并不以资源的多寡来决定,而是根据时间本身。显而易见,和一般昼行性动物不同,夜行性动物日间休憩,晚间却异常活跃。但也有介乎白天和夜晚之间,大概在黄昏时分出没的动物。它们有的是为了避开猛烈的阳光,选择晚间出行;有的则是因为生活在沙漠中,为了减少身体水分的流失而选择晚间出来活动。

△ 猫头鹰有超过130余种,大部分的种都是夜行性。 一些动物,如猫等,拥有同时适应日间或晚间光照度差异大的眼睛,因此无论白天黑夜均可活动;但婴猴科或蝙蝠等则受限于视觉系统而只能于晚间活动;还有的鱼类则能在伸手不见五指的大海深处随意游弋,不受周遭环境的限制。自然界中动物种类繁多,习性复杂而又具有多样性,无论是选择在阳光充沛的白天活动抑或是寂静无声的夜晚出没,或许也都是动物们为了更好地适应生存环境而选择的一种方式而已。

△ 甲虫是鞘翅目昆虫的统称,它们中大部分都是夜行性动物,喜欢在较为黑暗的地方活动。 实际上,夜行性也可看成是一种避敌行为,避开有较多猎食者活跃的时间,从而减少自己被猎捕的危险。有的动物虽然平日是白天活动,但在特定的季节却也展现出夜行性的一面。比如一些海鸟和海龟,到了繁殖季,它们必须晚上到达繁殖场所,这样也可减少它们以及它们的后代被捕食的后果。 昼行性动物适应白天的强光,而夜行性动物在暗夜或是低光环境中却异常灵敏,它们的听觉和嗅觉系统往往很发达,而且为了适应低光环境,它们有着优于其他生物的视觉系统,晶状体大而无色,并且常常显现出高度警惕性,似乎它们就是为暗夜而生。 夜幕下的树林 在热带雨林的大树枝或树干上,我们能看到一些筑成球形的窝巢,这些都是指猴的住所。指猴,是马达加斯加特有的一种原猴(原猴亚目是哺乳纲灵长目的一个亚目,通称原猴),是指猴科指猴属的唯一现存物种。因其指和趾长而得名,主要居住在马达加斯加东部海岸的雨林和落叶林中,是世界上最大的夜行性灵长目动物。成年指猴的毛是黑色或者深褐色的,颈部则是白色。它们的门牙很大,长得比较像啮齿类动物。

△ 指猴的模样并不讨巧,加上它们的叫声凄厉刺耳,被认为是会招致厄运的不祥之物。 白天,指猴在树杈间的巢穴里休息,黄昏时分便开始外出觅食。它们瞪大着圆溜溜的橙黄色眼睛,扇动着两只大耳朵,在静悄悄的树林中开始猎捕之旅。它们喜欢吃树皮下或枯树上的虫卵、幼虫、小甲虫等,一些果肉、树皮也是它们的食物,这似乎和啄木鸟有着相似之处。由于其中指和无名指细长而有力,不仅便于抠取树皮缝中的蛴螬,而且咬穿果壳后,还能用指头掏取果肉,十分灵活。 指猴的叫声如人的哭声一般,尖细而凄厉,特别是在夜晚时更让人有些毛骨悚然。当地人认为这谈不上悦耳的声音会招致厄运,而且又因为指猴长相颇为怪异,毛发稀少且呈现出黯淡的黑灰色,面容确实不太讨喜。所以人们看到指猴或仅听到它们的声音便怒从中来,愤然捕杀,还将其尸体钉在木桩上,借此赶跑厄运。由于大肆捕杀,以及栖息地的树木被大量砍伐,生态屡屡遭到破坏,指猴数量愈发稀少,一度还被认为早已灭绝。但其实,指猴非常有益于森林生态的平衡。如今,诸多生物学家都呼吁对它们多加保护,成立的很多相关社团也加入支持的行列,希望能为这小小的指猴寻觅到一处安全之地。

△ 婴猴的体型与松鼠差不多大小,耳大眼大,尾巴很长,后肢极为强壮。 和指猴不同,婴猴是一种小型的夜行灵长目动物,它们分布于非洲南部热带雨林、稀树草原和灌丛草地中,长相酷似松鼠。婴猴有着圆润的大眼睛,两只耳朵看上去分外滑稽。婴猴体形娇小,有的甚至不足38厘米,但它们动作灵敏,极擅跳跃,一跃可达3至5米之远。白天它们同样栖息在树林中,像扇子一般折叠倒伏,休养生息。待夜色来临后便开始活动。它们以植物的花果、种子为食,一些相对体形较大者甚至能捕捉鼠类和飞鸟等。 迪士尼动画《疯狂动物城》中,那只名为“闪电”的树懒可以说是全片让人印象最深刻的角色之一了。和其名字毫不相符的缓慢行动力和独特的长相让人忍俊不禁。树懒也叫作树獭,是哺乳纲贫齿总目披毛目下树懒亚目动物的通称,包括有树懒科和二趾树懒科,共有两科六种,虽然外观相似,但实际上还是颇有差别。二趾树懒属是树懒亚目下二趾树懒科中的唯一一属,仅包括二趾树懒和霍氏树懒两个物种,其余树懒一般都为三趾。树懒虽有脚,但却是靠着前肢拖动身体而行。它们的长相有些像猴,头短而圆,耳朵却小并隐于毛发内。

△ 树懒一生的大部分时间都是在树上度过的,同它们的名字一样,无论是进行何种活动都无法让它们的行动迅速起来。 “懒”如其名,这种动物的行动总是慢慢悠悠,无论是进食、睡眠甚至于交配、生孩子,都无法让它们迅速起来,就算是危险来临,树懒逃跑的速度也慢得出奇,可以说“懒”得名副其实。它们一生绝大部分时间都倒吊在树上度过,以树为家,只有要排泄或是更换一棵新树木进食时才会爬到地面。二趾树懒一天能睡15个小时左右,晚上才会醒来开始找些吃的,树叶和果实都是它们的果腹之物。 和树懒一样以树叶为食的,还有树袋熊。树袋熊又称考拉、无尾熊,是澳大利亚的特有种有袋类动物,也是其“国宝级”动物,仅分布于澳大利亚东部的昆士兰州、新南威尔士和维多利亚地区低海拔的桉树林中。树袋熊性情温顺,行动迟缓,一身厚实细软的灰褐色短毛更显可爱。因为长时间待在树上,尾部已经退化成一个舒适的“坐垫”。

△ 树袋熊每日需要长达近20个小时的睡眠,白天呼呼大睡,晚上睡醒后起来进食。 作为夜行性动物的一员,树袋熊是非群居动物,它们每日需要长达17至20小时的睡眠,白天倚靠大树呼呼大睡,睡醒后的大部分时间则在进食中度过。个体之间并没有过多的社交行为。因为栖息地大多是遍地桉树的森林,树袋熊主要以桉树叶为食,偶尔也吃些嫩草和树皮。桉树叶纤维粗糙坚硬,含有毒素,营养极低,所以它们每天需要不停进食并咀嚼上百万次才能摄取足够的营养和水分。而过多的咀嚼使得树袋熊牙齿磨损过快,到了晚年或许会因无法进食导致饿死。

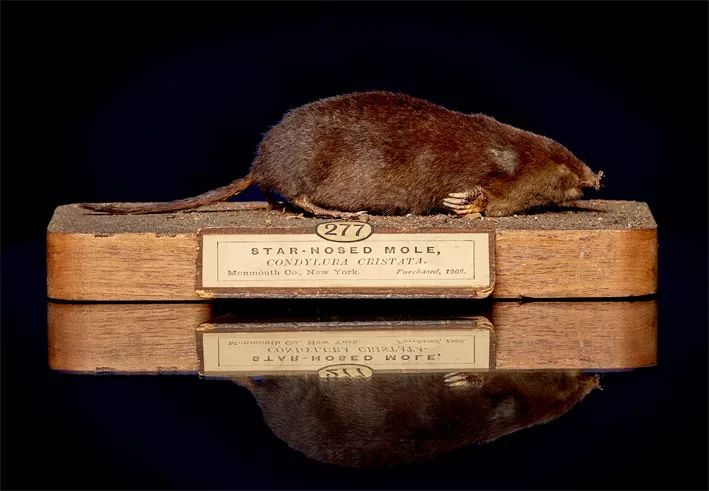

△ 星鼻鼹鼠鼻子上的肉质附器是它们捕食的不二利器。 在北美洲东部、加拿大东部和美国的东北部,有一种鼻子宛如一颗多角星的小型动物——星鼻鼹鼠(也作星鼻鼹)。鼠如其名,这种小动物的特点在于鼻尖宛如一只张开的多角星。其实这状似星星的鼻子上的肉质附器是它的二十多只触手,它们环绕鼻尖,表面覆盖了几千个细小颗粒。得益于此,星鼻鼹一次大约可以探测几百块针尖大小的区域,比其他鼹鼠单靠视觉捕食的能力大数倍。星鼻鼹昼伏夜出,能在完全黑暗的环境内寻找猎物,鼻子是其生存捕食的不二利器。 星鼻鼹是星鼻鼹族及星鼻鼹属的唯一成员,同其他种类的鼹鼠一样,它们也会挖掘地道寻找食物。因为主要生活在潮湿的环境中,个个都是游泳高手。灵敏的嗅觉使得水里的昆虫、软体动物和无脊椎动物等无处遁身。有研究人员观察过,星鼻鼹的鼻子在水中也能运用自如,它们在水下时会不断从鼻孔吐出气泡而又迅速吸回去,大概每秒10次,与岸上的老鼠在追逐猎物时抽吸鼻子闻味的行为倒相差无几。

△ 鼯鼠族属于松鼠科,它们的大尾巴几乎和身体等长,但这并不妨碍它们行动敏捷,极擅长攀爬和滑翔。 人称“飞鼠”的鼯鼠,是松鼠科下一个族——鼯鼠族的统称,主要分布于亚洲、欧洲和美洲的热带与温带雨林中。相比星鼻鼹,这个小家伙长相就讨喜得多。若不张开四肢,外形和普通松鼠无异,同样有着大眼睛和发达的耳廓。四肢上的飞膜可以使它们在树与树之间快速滑行。它们平日里栖息于针叶和阔叶混交的山林中,白天多于岩石洞穴或树洞中休息,喜静,大部分过着独居生活。黄昏和夜晚则是它们寻食的繁忙时刻。林中的水果、坚果、小型鸟类和昆虫都是它们捕捉的对象。 深海中的游鱼 在幽暗无光而深不可测的大海深处,许多海中生物也在为自己的生存环境或多或少地改变自身状态,以期能在这壮阔的海洋之中觅得一方生存场所。笛鲷科就是其中一种。笛鲷科为辐鳍鱼纲鲈形目的一个科,属于鲈形目鲈亚目。它们广泛分布于世界三大洋的热带及亚热带海域,少数可生活于淡水及汽水水域中。笛鲷科本科种类繁多,它们或独居或一小群巡游,有时候也能见到多种不同类型聚集成一大群在水中穿梭游弋,数量巨大,甚为壮观。

△ 很多游鱼早已适应了暗沉幽深的大海,在光线不足的深海中游弋对它们来说并不是难事。 笛鲷也是夜行性鱼类之一,海底栖穴居的习性使得它们白天都聚集在独立礁石四周,或悠闲盘旋或安稳休息,夜幕降临后就外出觅食。沙泥地上可寻觅到它们猎食的踪影,但其食性依种类而不同:像甲壳类、头足类和小型鱼类等是笛鲷和滨鲷类(笛鲷科红钻鱼属的一种鱼类)的猎物;其他如乌尾冬(笛鲷科中的一亚科,体形较小,生态习性也颇具差异,推断是由底栖食性的笛鲷演化而来)和拟乌尾冬类因在中层巡游,所以以浮游生物为食。

△ 大王具足虫如同巨型深海大虱,成年虫体长度可达近40厘米。它们是深海环境中重要的食腐动物,在幽黑的深海区域都可寻觅到它们的踪影。 在很多卡通动画中,我们不时能见到圆圆鼓鼓、头顶冒出一盏“小灯笼”的鱼,模样稍显丑陋但也颇具怪趣,这就是人们俗称的灯笼鱼、琵琶鱼、海蛤蟆等,它们的学名其实是鮟鱇鱼。鮟鱇鱼属于鮟鱇鱼目、鮟鱇科。印度洋、大西洋和太平洋里都能见到它们的身影。这种鱼类模样奇特,看上去颇为凶神恶煞,说是“鱼怪”也不足为奇。它们只要一张开那张好似能吞下一颗球的大嘴,尖长的獠牙总会让人不寒而栗。因为这些牙齿,它也有“黑魔鬼”的称呼。好在虽看似凶猛,它们实际上只能长到大约13厘米长左右。鮟鱇鱼一般栖息、静卧于海底,以各种小型鱼类、无脊椎动物等为食。它不光嘴大,胃口更大,在其胃部常常会找到鲨鱼等大型鱼类的骸骨。

△ 獠牙狰狞的鮟鱇鱼生活在暗黑的大海深处,除了头上引人注意的“小灯笼”外,嘴巴边缘一排尖利向内的利齿也不由让人侧目几分。 深海中很多鱼都有趋光性,鮟鱇鱼最显眼的就是头部上方形似小灯笼的器官了。它从鱼身第一背脊逐渐向上延伸,其内具有可分泌光素的腺细胞,光素在光素酶的催化下,与氧作用,在缓慢的化学氧化之后发光。这个独特的小灯笼就成为引诱猎物的最佳利器。不过,这也会为鮟鱇鱼带来一些麻烦,小鱼没引来,敌人却追光而来。遭遇强敌时,鮟鱇鱼一般不会正面作战,它会迅速地将小灯笼塞回嘴里,黑暗中趁势而逃,不知所终。不过,并不是所有的鮟鱇鱼都有这个器官,一般只有在雌鮟鱇身上才能看到。雄鮟鱇通常体形较小,身体也只有雌性的六分之一大小。它们一般寄生附着在雌鱼身上,由雌鱼提供营养,依附至死。

△ 吸血鬼乌贼如同科幻电影中的产物,有着奇特的发光和变形能力。 幽静的大海深处,还有一种仿佛从科幻电影中游出来的头足类生物,它们有8只触手和两只像耳朵的鳍状物,通体呈现深红或紫红色,虽体长只有15厘米左右,幽蓝的眼睛却和犬类一般大小。这便是亿万年来因躲避掠食者,从浅海移居到深海的活化石——吸血鬼乌贼。吸血鬼乌贼又称为幽灵蛸、蝙蝠蛸,名中虽有“乌贼”二字,却和乌贼科乌贼目等没有关系,和鱿鱼、墨鱼等也关系不大。科学家们也曾推断,它是乌贼和章鱼未分化之前共同的祖先。吸血鬼乌贼没有墨囊,它们的“手臂”上长着钉子一般的尖牙,颇有几分吸血鬼的意味。人们推测在古时,它们最初生活在浅海,因为没有硬壳的保护很容易受到迅猛的蛇颈龙的猎杀,所以不得不选择向深海迁徙。而令人惊讶的是,其外表在几千万年的深海环境中毫无变化,但生理构造却大相径庭,一种特殊的色素让它们在血液里可贮藏比其他种类乌贼多5倍的氧气。和其他很多深海生物一样,吸血鬼乌贼也是一种发光生物,身体上覆盖的发光器官让它们可随时点亮和熄灭,这在深不可测的海底是生存斗争中的无价法宝。它们自带的光源可以迷惑对手,也可以吓退潜在的捕猎者。吸血鬼乌贼奇特的发光和变形能力,也许就是它们能在茫茫深海中生存至今的原因所在。 在幽静暗黑的海底,深海生物数不胜数。无论是面相“凶险”的还是长相奇特的,无论是体形超常的还是小如蝼蚁的,都有着与这片大海相生相依的一份独家法宝。 星空上的夜巡者 蝙蝠,是我们再熟悉不过的哺乳纲动物,同时它也是世界上分布最广、进化最成功的哺乳动物类群之一。它们的身影遍布全世界,尤其是在热带和亚热带,数量巨大。蝙蝠的独特在于它能和鸟类一样在空中灵活翱翔,它们是唯一能振翅飞翔的哺乳动物,双翼是在进化过程中由前肢演化而来。 蝙蝠有着近两百属,近一千种。有的种类堪称飞行高手。它们依靠声波探路,判断前方是否有障碍物;依靠双翼在空中灵巧敏捷地滑行,颇为自如。众所周知,几乎所有种类蝙蝠的白天都是在休憩中度过,夜晚才外出觅食。这个习性有助于它们侵袭已沉睡的猎物,且保证自己不会受到其他凶猛动物或高强光线的伤害。

△ 夜幕下一只立于树枝上的船嘴鹭。 蝙蝠类的食性极为广泛。大到青蛙昆虫鱼类、小至花蜜果实。以昆虫为食的蝙蝠不同程度上都有回声定位系统,各自都能辨别出自己发出的声波,得益于此,它们能在完全漆黑的环境中自如飞行,在干扰中也能运用回声定位,发出不影响正常呼吸的波信号。所以对于它们来说,夜凉如水的时刻并不会妨碍它们的日常捕食,它们有着独属于自己的看家本领。 生活在秘鲁南部和巴西至墨西哥红树林沼泽中的船嘴鹭,也是夜行性鸟类,这种中型涉禽是古老的鹭科中船嘴鹭属的鸟类。当它们收拢双翅停立在树杈上时,有一种不怒自威的王者之气。在山涧溪流处、滩涂湖泊以及红树林中,都能看到它们的身影。船嘴鹭的外形和夜鹭相似,成年船嘴鹭头顶是一个黑色的冠,长冠羽披至后背,脸部至胸部则是白色,双目炯炯有神。但最引人注目的还是它们形似一艘船一样的嘴巴,黑色鸟喙,大而宽,也许这正是其得名的缘由。船嘴鹭主要以鱼类、甲壳类、昆虫和小型两栖动物为食,它们常在河边踱步,伸长脖颈,伺机捕捉水中猎物。 夜幕长空下,展翅而飞的猫头鹰是我们再熟悉不过的一种鸟类,它们是鸮形目鸟,大部分的种都是夜行肉食性动物,视觉敏锐。昼伏夜出同样是它们的日常习性。白天隐匿于屋檐下或是岩穴中,夜晚才是出动捕猎的好时机。

△ 仓鸮的脑袋大而圆,喙尖利而钩曲。它们通常营巢于树洞或岩隙中。 仓鸮,属于鸮形目中两科之一的草鸮科,是分布最广的猫头鹰种类,也是所有鸟类中分布最广的之一。它们分化为约30个亚种。谱系学有证据显示,仓鸮至少有三支主要世系:欧亚大陆和非洲一支,大洋洲一支、美洲一支以及岛屿上的一些分类群。仓鸮扁平的脸盘满是绒毛,呈现出一颗心形形状,整个看上去如猴子一般。它们体长大多30至40厘米,头背部的羽毛为斑驳的棕色或是灰色,下半部分为白色或棕色。绝大部分的仓鸮也是夜行性动物,它们白天休眠,夜晚活动。但在英国和一些太平洋岛屿上,它们也在日间出动狩猎。仓鸮以小型哺乳动物为食,双翼展开时俯身而下,果决迅猛,猎杀地面上的动物对它们来说易如反掌。听觉敏锐的它们也很善于听声辨位,从而迅速捕捉猎物。 纵观神奇自然,无论是活跃于日间,还是出行于夜晚,无论是天上展翅高飞的,还是水中自在游走的,不过都是为了获取更适宜的生存环境而选择的最佳行为方式罢了。 >>> End |

【本文地址】