| 中国千年盐业布局与盐场分布 | 您所在的位置:网站首页 › 明朝货币演变图 › 中国千年盐业布局与盐场分布 |

中国千年盐业布局与盐场分布

|

西藏自治区东部有一个古老的产盐乡镇——盐井,位于昌都地区芒康县境内。 这里盐井的盐与藏北的盐很不相同,一为岩盐,一为湖盐,生产方式也不同。盐矿很奇异,这一带属于地壳上升强烈的地带,岩层受到来自东西方向剧烈的挤压,形成褶皱带和大断层。盐井地区的断裂构造线在三迭系含盐地层。沿断裂带露出的温泉水溶解着含盐地层,源源不断喷涌而出的便是富含盐的卤水。

盐井 只要在江边某些特定地点的岩石上凿出坑洞,自有咸水充盈,那景象就如民间传说中的聚宝盆。但并非江边皆有盐水自流,迄今人们只在澜沧江的两岸发现了这方圆公里的一小块地方。 盐井的气候比较适宜土法晒盐的生产,此地属于热河谷地带,高原温带半湿润性风型气候,光照充足,大部分时间阳光灿烂,气候干燥,气温也高,沿着澜沧江通道南来的大风强劲,能迅速地将盐水晾干。

有人说盐井是女人、阳光与风的杰作 近年来,因为西藏昌都地区芒康县境内产的盐既缺碘又含硒和其它有害矿物质,听说要关闭盐井了。这使盐井人惶惶不安。也许不久的将来,盐井真的会关闭,而古老的制盐场景也会消失。这浓浓的人文风景会从我们的视野中淡化,但留在盐井的苍老故事却会永远地流传下去。

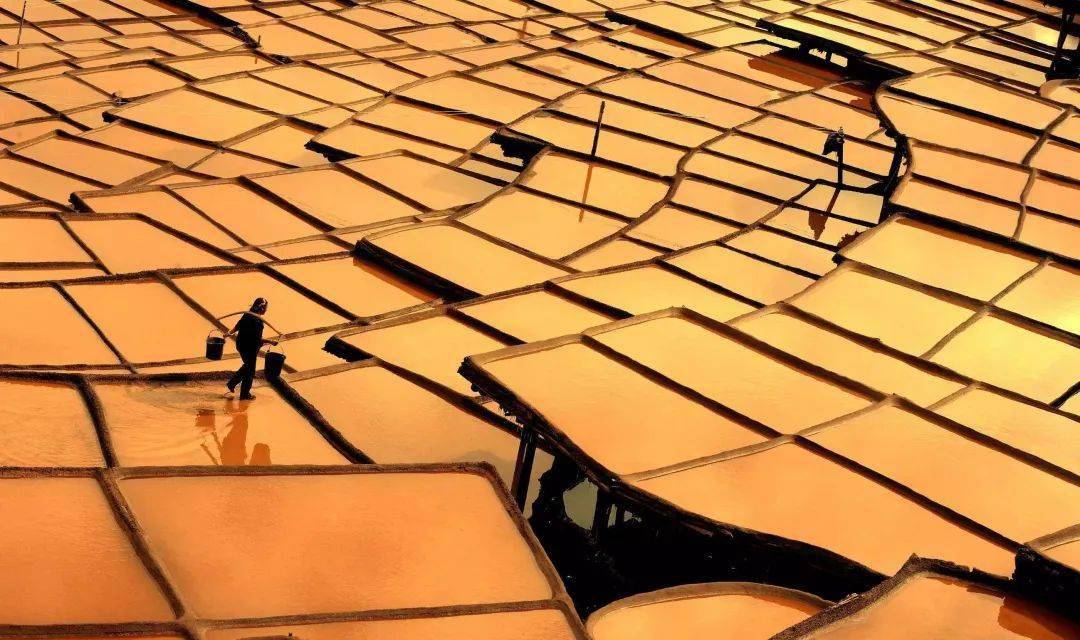

江苏盐城,一座与盐业有着密切关系的城市,其得名即因其盛产海盐,在该市的兴起与历史变迁过程中,盐业的兴衰对其影响极为重要。

星罗棋布的盐城盐场 盐城作为一座盐业城市,在古代一直以海盐生产为主,地区经济也受海盐生产的支配,从唐末到宋中叶,捍海堰的修建和串场河的开凿,使盐城成为全国著名的淮南盐业生产中心,对国家的财政收入有着重要影响,同时使自身的城市建设得以发展,这种状况一直持续到明末。

盐场附近的湿地可以看到丹顶鹤 但随着盐城地埋环境的变化,海盐生产逐渐式微,盐城的城市职能也随之变化,迄至近代,盐城逐渐成为一个沿海航运和公路交通枢纽。

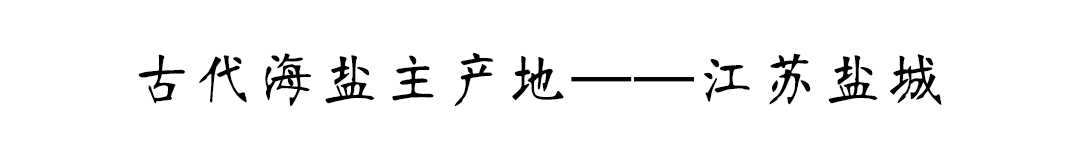

运城位于山西省南部,是中国历史上的盐务专城,其建城和发展,与运城盐池的生产、运销、管理息息相关,紧密相连。“地效灵,天挺秀,爰有育宝之区;前创始,后增修,斯有凤城之建。运治非盐池不立,盐池非运治莫统也。”这就确切地说明了运城与盐池密不可分的依存关系。

运城 盐池 运城解放后,党和政府对运城盐池蕴藏着的丰富的矿产资源给予了高度重视,组织专业人员对盐池进行了初步勘探。勘测表明,盐池蕴藏有相当数量的溴、钙、碘、钾、硼、锂、铯、锶、镓、铷等10多种稀有元素;除这些现有的矿藏以外,每年还从盐池周围汇入盐池盐类矿物几十余万吨。以此为基础,运城从解放以来,注重发展盐化工业,由过去单一生产潞盐,变为生产多种化工产品,逐步扩大了生产规模,开拓了国内市场。运城盐化工业迅速兴起,成为一个全国有名的新兴化学工业基地。

历史悠久的自贡地处四川南部位于沱江支流釜溪河畔。自贡的城镇建筑处处都留有盐业的遗迹,文化遗存也以盐业历史为特征。据文献资料,早在汉代,四川即有井盐生产。

新中国建立后,自贡盐场开始复苏,旧貌换新颜,现代化大生产代替了旧日的小生产。而改革开放后,盐场更是焕发出新的活力。钻井,以旋钻代替了人工捣碓与顿钻;采卤,以气举与水举取代了畜力与人工提劳;制盐,以先进的真空蒸发与热压工艺逐步淘汰传统的圆锅与方锅熬盐。自贡盐场日益变迁,已从地质勘探、钻井、采输卤、制盐、盐卤综合利用到教育、科研设计、装备制造,运销等,建立起一套比较完整的制盐生产体系,成为我国最大的井矿盐生产基地。

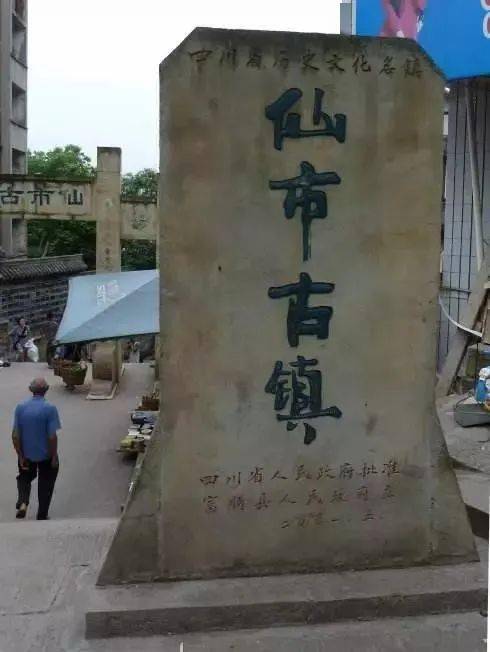

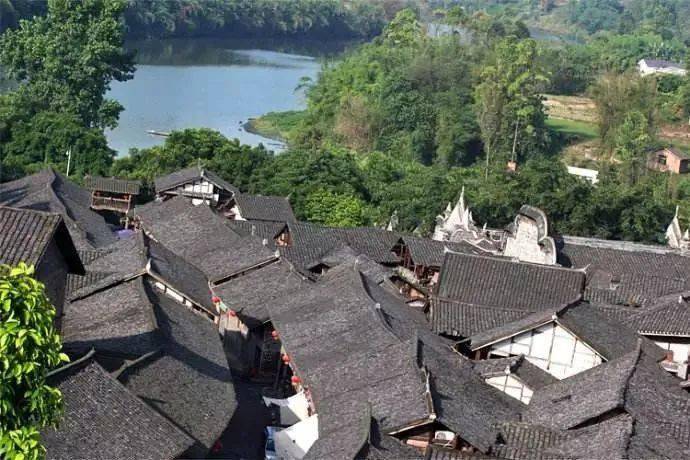

釜溪河当年重要码头之一仙市镇 仙市这一极具特色的古民居群的发展除与历史的进程有关外,它的经历和兴衰与自贡地区盐业生产的发展更是紧密相关,由盐业而带来的盐业经济始终是古镇繁荣发展的主要动力。

在众多因盐业而兴起的城镇中,扬州,作为中国古代海盐的集散中心,在古代盐业经济中占据了重要的历史地位。 早在公元前486年,扬州就开始建城,至今已有两千多年的历史。扬州的兴盛得益于大运河。中国地势西高东低,大部分河都是从西向东流,自从隋朝开通大运河之后,长江、黄河以及淮河、永定河、钱塘江等一条条粗壮的横线逐步由一条纵线串通起来。而扬州正处于大运河与长江的交汇口,南临大江,北接黄淮,从这里可横穿东西,纵贯南北,是古代水运交通最大的枢纽。

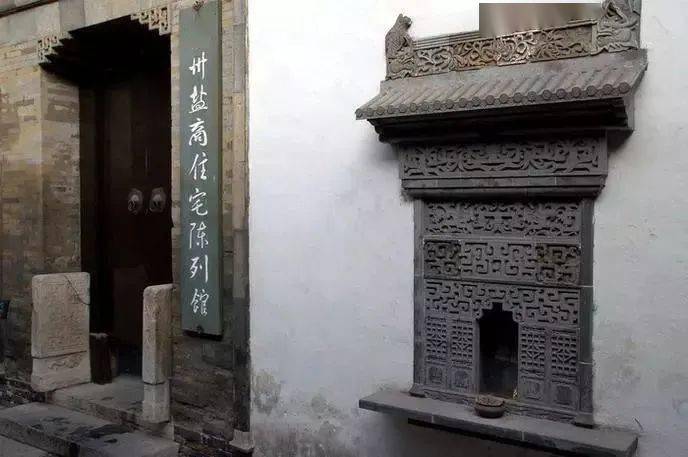

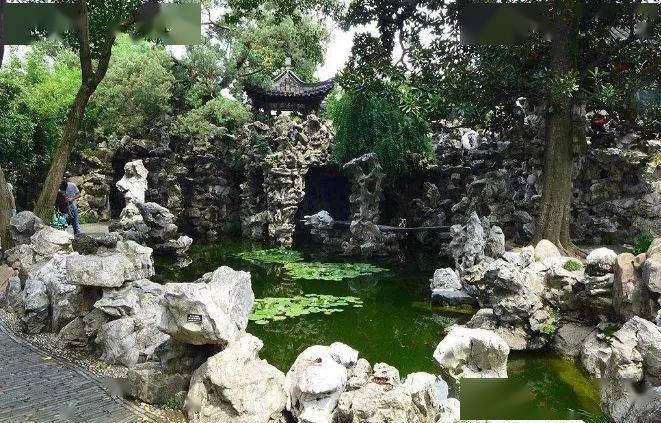

扬州盐商住宅陈列馆

扬州个园,乃两淮盐业商总黄至筠的私人花园 因其优越的地理,扬州在唐朝时代就逐步发展成当时最繁荣的城市。

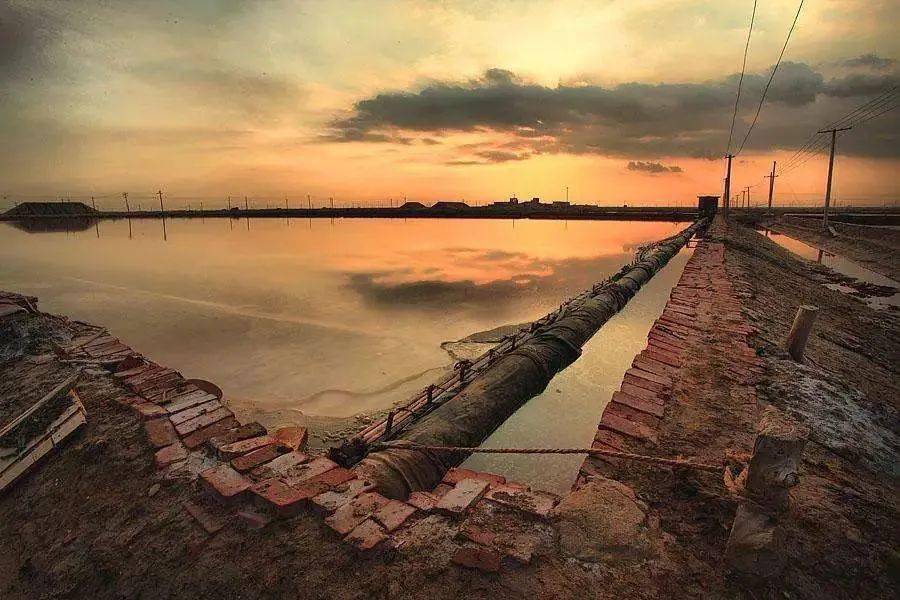

我国海盐产量最大的盐场,主要分布于河北省和天津市的渤海沿岸,其中以塘沽盐场规模最大,年产盐119万吨。

长芦盐场 长芦盐场南起黄骅,北到山海关南,包括塘沽、汉沽、大沽、南堡、大清河等盐田在内,全长370公里,共有盐田230多万亩,年产海盐300多万吨,产量占全国海盐总产量的四分之一。 长芦盐区的开发历史悠久。 大约在明朝中期,正德、嘉靖之际,在沧县长芦镇就设置了管理盐课的转运使,兴建长芦盐区,统辖河北全境的海盐生产。

长芦盐场 到清代,虽然将这一机构转移至天津,但是袭用旧名,一直称长芦盐区。 这里海滩宽广,泥沙布底,有利于开辟盐田;风多雨少,日照充足,蒸发旺盛,有利于海水浓缩;这里盐民善于利用湿度、温度、风速等有利气象要素,具有丰富的晒制海盐经验。 这些条件,都为该盐场大规模发展制盐业,提供了良好的基础。长芦盐场所产之盐,数量大,质量好,颗粒均匀,色泽洁白,中外驰名。

台湾省最大的盐场,在台湾岛西南沿海。这里海滩平直,地势缓斜,且冬半年干燥少雨,常常两三个月滴雨不下,日照充分,季风强劲,对晒制海盐十分有利,是台湾唯一晒制海盐理想岸段。 目前从大肚溪以南的鹿港到高雄附近的乌树林,连绵分布着一系列盐场,总面积达4000多公顷,其中以布袋、七股、北门、台南、高雄5大盐田最为著名。

布袋盐场 布袋盐场在嘉义县西部布袋镇附近,其盐田面积虽不及北门盐田,但年产量却大大超过北门。这里海水含盐量高达35‰以上,约等于长江口外的7倍多,是我国含盐度最高的水域之一。

布袋盐场老盐工 布袋一带海水含盐度所以很高,主要是因为沙滩广布,河流注入淡水量少,全年日照时间长,气温高,蒸发快,使海水出现相对的高浓度。布袋附近海岸,因有上述优越条件,所以自古以来就是我国台岛盐场富集区,每年生产着60多万吨食盐,素被人们誉为“东南盐仓”。所产之盐成本低、色泽纯白,堪称上品。

海南省最大盐场。海南岛沿海港湾滩涂颇多,是理想的天然晒盐场所。明代时已有感思、乐会等6个盐场,清代有三亚港盐场,以后又出现了诸如崖县、陵水、儋县、临高等新盐场。 目前以位于海南岛西南隅的莺歌海盐场规模最大。1984年全岛产盐25万吨,而莺歌海盐场就有14万吨,几乎占全省盐产量三分之二。

莺歌海盐场盐工在运盐 该盐场于1958年兴建,1963年投产,总面积为3793公顷,生产面积3000公顷。这里的海水,咸度达到波美表3.5度,即每百公斤海水含 3.5公斤盐。是世界上最咸的海区之一,被称作“苦海”。这里的阳光强烈,全年日照数2600多小时,日均7小时以上,居全岛之冠。这里的风大,一年中经常吹3—4级风。日晒风吹,使这里年蒸发量达到2600毫米,因此晒盐全过程较短,从纳潮至成盐只须31天,是我国南方晒盐条件最好的地区。

又称东北盐场。主要分布在辽宁省渤海沿岸和辽东湾营口、盖县一带,其次是黄海沿岸的大连、新金等地。产区因岩岸割裂,面积稍窄小,但盐的质量上乘。总产量约80万吨。

营口盐场旧照 其中产量较大的主要有四个,可称辽宁『四大盐场』:营口盐场,是全省最大的盐场,1989年产量达30.4万吨,生产能力可达80 万吨。皮口盐场,年产量15.2万吨,生产能力可达36万吨。金州盐场,年产量9万吨,生产能力为30万吨。复州盐场年产量20.8万吨,生产能力为75 万吨。

我国最早开发的盐区。主要包括山东省渤海的莱州湾盐场和黄海的胶州湾盐场。前者制盐原料近年主要采用埋藏地下的卤水。近年经过勘探得知,莱州湾沿岸1500平方公里的地下均富藏卤水资源,总储量为74亿立方米,所含各种盐类的总量约计8亿多吨,其中原盐约有6.4亿吨,氯化钾1400多万吨,氯化镁9800多万吨,硫酸镁5400多万吨。此外还有溴、碘、硼及各种稀有元素。

山东潍坊寿光古盐场遗迹(约3000年前) 目前山东利用地下卤水制盐量已占到盐总产量的60%,总产量达3603万吨,约占全国总产量的五分之一,一跃而为我国最大的原盐产地。主要建成的卤水制盐基地有寿光、昌邑、寒亭、莱州、广饶等。由于重视了开发地下卤水制盐,还有效地改良了沿海盐碱地。潍坊、烟台、惠民、东营等市地的大片沿海盐碱地,经建盐场后不断提取地下卤水晒盐,阻止了盐碱向内地延伸,土壤不断淡化,变为宜耕的农田。采用海水晒制盐技术的莱州湾盐场和胶州湾盐场开采历史非常悠久。 远在春秋时代,齐国的管仲就在这一带沿海致力于盐业生产。汉代著名史学家司马迁在《史记·夏本记》中曾有『海岱维青州,……海滨广泻,厥田斥卤,……厥贡盐。』的记载。

羊口盐场 至周朝初期,齐国便已『通渔盐之利』,至南北朝时期的『后魏迁邺令傍海煮盐,时青州以北置盐灶五百四十有六』,表明盐业生产已有一定规模。元朝初期,山东渤海沿岸已有盐场19处。清初莱州湾沿岸的海盐年产量约计近万吨。

鲁北盐场 1949年前,仅胶州湾北岸的胶澳盐场年产盐20多万吨。山东沿海盐场在半岛南北两侧均有分布,其中有已建成的大、中型盐场8处,以潍坊市的羊口盐场规模最大,年产原盐达41万吨。其他如青岛东风盐场、掖县莱州盐场、掖县盐场、寿光菜央子盐场、卫东盐场及惠民地区的埕口盐场等,生产规模均较大,年产量均在 10万吨以上。 山东各盐场总产量最多年为328万吨,超过津、冀、苏、辽居全国首位,海盐生产品种达9种之多。

又称两淮盐场。它主要分布在江苏省长江以北的黄河沿岸。由于在淮河故道入海口的南北,故名两淮盐场。其中在淮河以北的叫淮北盐场,在淮河以南的称淮南盐场。

盐城黄海 实际上苏北盐场包括大小19个盐场,每年生产原盐近300万吨,是我国四大盐场之一。 其中以淮南盐场开发历史最古老,淮北盐场生产规模最大。素有『自古煮盐之利,重于东南,而两淮为最』,『两淮盐税甲天下』之说。西汉时,『吴王濞封广陵,煮海为盐』,这是两淮盐业见于史籍记载之始。

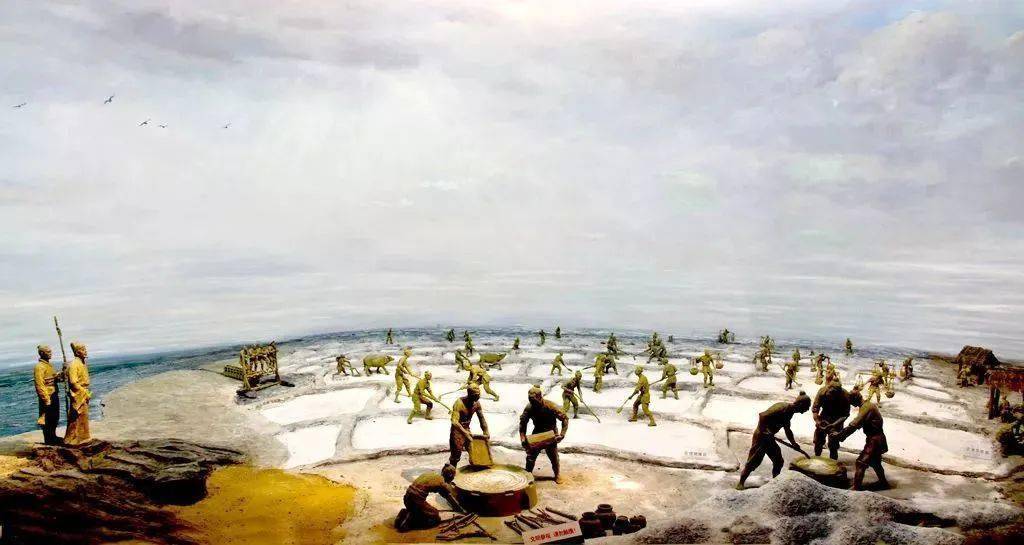

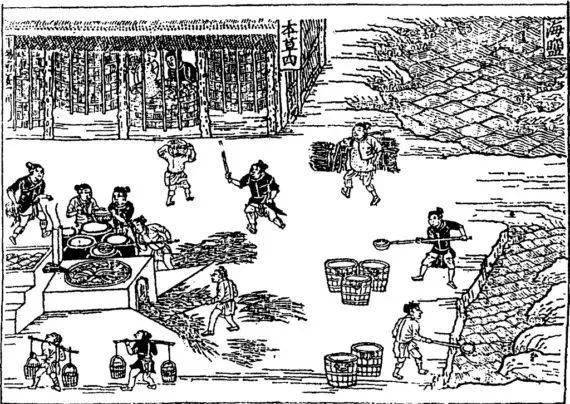

制盐图 盐城在西汉初,因盐置县,名盐渎,晋改名盐城。在北宋以前,淮南盐场的生产规模最大,当时,南兖州的盐城县有盐亭一百二十三所,工私商运,每年常有船千艘往来,而淮北盐场仅初具规模。 淮北盐场的兴旺开始于北宋,在海州设有板浦、惠泽、洛要三盐场,年产盐47.7万余担。当时,涟水县扼淮河入海口,中转运盐最为便捷,1023年前后,这里设有搬运仓,专门搬运海州、涟水所产之盐。

宋代 台州地区 煎煮海盐 故宋代中叶后,淮北盐场有较大发展。1194年,黄河南徙,夺淮入海,所带泥沙大量沉积于河流入海处,迫使海岸线向东扩展,使淮南盐区距海日远,给盐业生产带来了很大的困难。在自然条件上,淮南降水多于淮北,对制盐业不利。如此种种原因,淮北盐场生产大大超过淮南盐场。 清代,淮北盐场下设临兴(今青口盐场一带)、中正(今台南、徐圩二场范围)、板浦(今灌云县北)三场。到国民党统治期间,盐场破坏甚重,1949年前,年产盐量仅有30万吨。 中华人民共和国成立后,首先修筑了200多公里的捍盐大堤,以抵御海潮对盐田的危害。以后又相继建造了48座水闸、多处机械扬水站和淡水排洪河道。2000多处旧式盐滩经技术改造变为规格化的新式盐田。

盐城中国海盐博物馆 目前淮北盐场从积水、制卤、扒盐、运输、集坨、外销到盐滩维修等都实现了机械化。由于上述方面的建设,淮北盐场生产有很大发展,1978年原盐产量已达到269万吨,且优等和一等品率达98%。现在苏北沿海12个县市都有盐场分布,主要由青口、台北、台南、徐圩、灌西、灌东、新滩和射阳8个分场组成,盐田总面积扩大至6.5万公顷。

我国最大的井盐产地。在四川省南部偏西的自贡市附近。自贡地区东边属富顺县,西边属荣县,因两地都盛产井盐,所以在川盐生产史上称为『富荣盐场』。

成都出土的盐场画像砖拓片

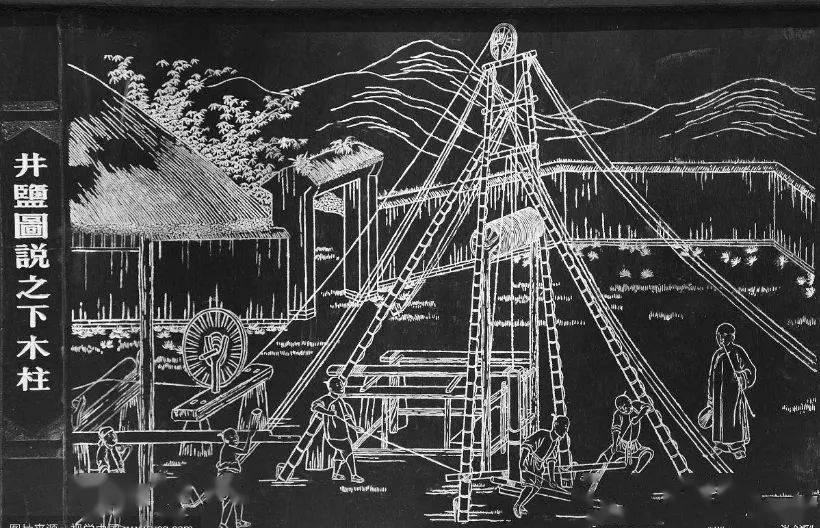

从卤水提取盐的传统方式 盐场分东、西两场,东场的卤水自己喷出,被称为『自流井 』,西场的井盐质量特别好,曾用来进贡宫庭,故称为 『贡井 』。贡井盐场的前身就是富荣盐场西场。自贡岩盐、天然卤水资源极为丰富,其中仅威西盐盘体储量就达174.6亿吨,它产于三迭系碳酸性岩及硬石膏层中,盐层平均厚26米,最厚40米,分布面积达700多平方公里,具有规模大、品位富、埋藏浅等特点,如果按现在开采水平计算,足足可采二千年。

井盐制作 除威西富矿外,自贡其他地方还尚有剩余储量 216.6万吨。天然卤水资源虽已经千年开采,但仍有5535万立方米的剩余储量尚未利用。其内富含硼、溴、钾、碘、锶、理、铷等3O多种元素,为盐卤化工生产提供了大量的原料。 四川盐卤井一般分为黄卤、黑卤、岩卤三类。黄卤井含有大量泥沙、氧化铁,故色黄。井深400—750米,含盐量为12%,黑卤井含硫化氢和较多的有机物,颜色发黑,距地表约800—1300米,含盐量达18%;岩盐卤井深260—300米,清水注入后,将岩盐溶解成卤,含盐量达 15%。三种盐卤以岩盐卤井最多。目前多在背斜的断裂地带打井取卤,各种卤井约四五万口。

制盐燃料常用天然气,用它熬制的细粒盐,具有色白、杂质少、品质佳的特点,人们称它为 『火花盐 』。用煤炭做燃料煎制成的细盐粒,品质比火花盐还好,称 『炭花盐 』。现在自贡原盐产量约占全川原盐产量的三分之二,占全国井矿盐产量的40%。自贡井盐生产历史悠久,最早开采是在公元前250年的周秦时代,距今已有2000多年历史。 第一口盐井凿于双流县境(古称广都),是由秦蜀郡守李冰主持进行的,人们把他称为 『井盐之父 』。到西汉中期,四川井盐产地达14处之多,左思《蜀都赋》在描写井盐生产景象时说:四川 『家有盐泉之井,户有橘柚之园。 』《华阳国志》也记载: 『……井有二水,取井水煮之,一斛(卤)水得五斛盐。 』

这是世界上最早使用天然气煮盐的记述。后来自贡因采盐凿井技术发展最快,从唐至明清,一直为四川最重要的盐产地。唐代,仅富义盐井就创造了日产盐9.15万公斤的记录。川盐生产规模几乎可与海盐相提并论。现在自贡已建成大安、长山、邓关、贡井、自流井等著名盐场。

自贡市盐业历史博物馆 参考资料:《中国盐业发展史》 来源:传物返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】