| 岭南震撼 | 您所在的位置:网站首页 › 昆仑山出土文物 › 岭南震撼 |

岭南震撼

|

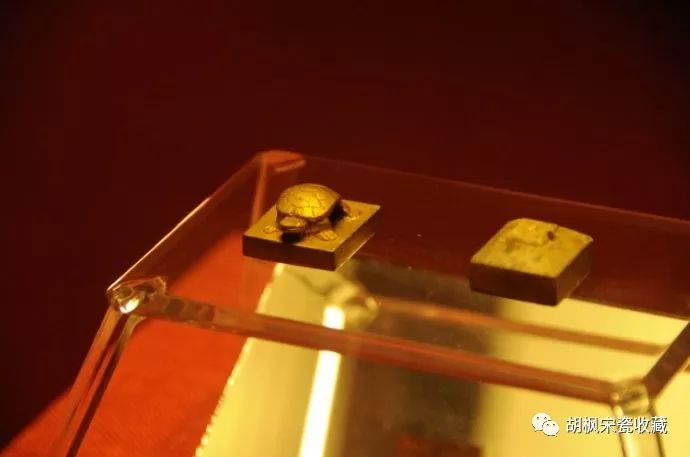

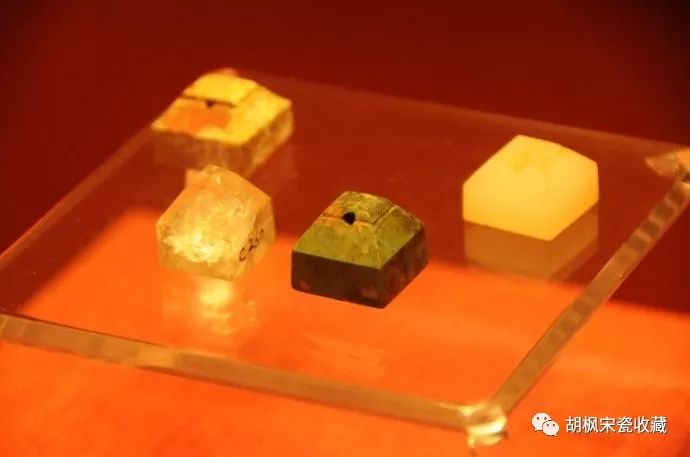

“文帝行玺”金印 西汉 国宝级文物 长3.1cm,宽3cm,通高1.8cm,重148.5克。 龙钮,印文阴刻小纂。为我国首次发掘出土的唯一的实用帝印。 金印铸造成型,阴刻白文篆书,盘龙形印钮。印文为“文帝行玺”四字,字形平正,以田字格加以分隔,更显端方古朴,匀称严谨;笔划坚挺,有肃穆之气。龙钮作盘旋状,龙首稍许突出在金印一角之外,似在潜伏中正积蓄全身的力量,意欲腾飞出击,龙体雕刻刚健,充满了生命力。 南越是古越人的一支,秦汉时分布在今广东省一带,其首领赵佗趁秦末战乱时自立为王。汉初接受朝廷封号,吕后称制时僭越帝号,称南越武帝,此后与汉朝时和时战,至汉武帝元鼎六年(公元前111年)为汉军所灭。此印主人赵昧,是南越第二代皇帝。此件金印是目前发现的西汉金印中最大的一件,也是唯一一件南越皇帝印玺,具有极高的史料价值。 历史价值也是决定文物价格的一个重要因素。有时一件藏品,本来平平无奇,而一旦与某位历史名人发生联系,立刻身价百倍,这种情况在收藏界中绝非罕事,金银器的收藏自然也不例外,在收藏过程中如能时时留心,也许能有意外的收获。 黄金虽然性质比较稳定,但久埋地下,难免会沾有其它物质,有机质污垢的清除方法已如前述,如为石灰质污垢,则可用硝酸加水稀释制成溶液,涂于污损部位,即可除去。

丝缕玉衣 西汉 国宝级文物 长173cm 殓服,共由2291块青玉片粘连缀接而成。外形与人体形状基本一样,分头套、上衣、袖筒、裤筒、手套和鞋六部分。为便于穿着,各部分分别制作。其中头套,手套和鞋的玉片均在片角钻孔,以丝线连缀;其余玉片用麻布衬里,每块玉片表面用窄丝带作交叉粘贴,然后再用宽丝带沿玉片的边缘作纵横粘连。由于整件玉片皆以丝带缀连,故称之为“丝缕玉衣”。是目前发现的第一件形制完备的丝缕玉衣。 玉衣又称“玉匣”,是汉代帝王和高级贵族死时穿用的敛服。以玉衣作敛装的习俗在历史上曾经风行了三百余年。汉人迷信玉,以为玉衣可使尸体不腐。目前中国考古出土的完整玉衣有十几套,南越王的丝缕玉衣是我国迄今所见的年代最早的一套形制完备的玉衣。 南越王的丝缕玉衣,长1.73米,共用了2291片玉,用丝线穿系和麻布粘贴编缀做成。分为:头套、上身衣、左右袖筒、左右手套、左右裤筒和左右脚套共十部分。玉片以长方形和方形为主,还有梯形、三角形、五边形等。头套、手套和鞋子是用红色丝线穿缀边角钻孔、打磨光滑的玉片做成,里面以丝绢衬贴加固。玉衣躯干部分大多利用废旧玉器或边角玉料切成小玉片,贴在麻布衬里上,再用红色丝带在表面对角粘帖,十分规整鲜艳。 出土时,因南越王尸体和编缀玉衣的丝线已经腐朽,玉片散落在地,专家花了三年多时间修整复原,可以想见两千多年前制作玉衣更是如何的耗费人力和物力。 在玉衣的下面摆放有5块玉璧。璧的表面还留有丝带绕过璧孔的痕迹,说明5块璧原是用丝带系在一起的。玉衣的手套一端,是一对造型各异的龙形玉握。在考古学上,所谓握,就是以物放在死者手中,使之握。 中国历史上以玉衣作敛装的制度,可上溯到东周时代的“缀玉面罩”和缀玉片片的衣服。根据已知的考古材料,形制完备的玉衣出现在西汉文帝、景帝之际,皇帝和王侯等以玉衣作为敛服是从汉武帝时开始盛行的。至东汉时期,玉衣已经明确分为金缕、银缕、铜缕3个等级,确立了分级使用的制度。曹魏黄初三年(222年),魏文帝(曹丕)为防盗墓,废除玉衣制度,到目前为止,尚未发现东汉以后的玉衣。 南越王赵昩的丝缕玉衣,当在入葬的汉武帝元狩元年(公元前122年)制作,要早于河北满城汉墓中山靖王刘胜及其妻窦绾的金缕玉衣近10年左右。这件丝缕玉衣是我国迄今所发现年代较早的一套完整玉衣,又是从未见于文献和考古发掘的新品种。其上衣采用对襟形式也是一大特色。丝缕玉衣部分玉片的外观与广东曲江石峡遗址出土的玉器类似,其应是南越国宫廷所特制。

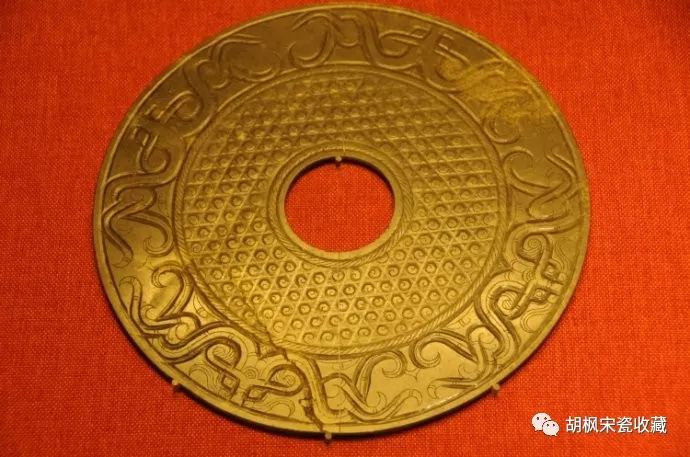

大玉璧 西汉 国家一级文物 这件玉璧是墓中装饰龙纹最多的一件器物,也是当时国内发现的直径最大的一块玉璧,堪称“璧王”。

透雕三龙纹璧 西汉

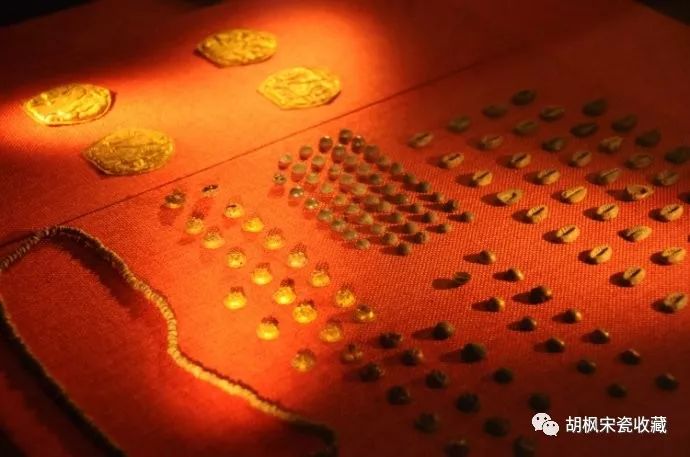

珠襦组带上的金花泡饰 西汉 金花泡的设计和加工十分精细,球面形泡体上的金丝和金珠都是焊接固定的。在20倍的放大镜下,可以清楚地到金花泡的焊接点。它的工艺技术,可能来自古代的西亚地区,是中西方古代海上丝绸之路的物证之一。

承盘高足玉杯 西汉 国家一级文物 通高:17厘米 承盘高足杯放在南越王棺椁的头端,由高足青玉玉杯、游龙衔花瓣玉托架、铜承盘三部分组成,造型呈三龙拱杯之势,它共由金、银、玉、铜、木五种材料作成,工艺精巧、造型奇特。在南越王墓中出有五色药石的实物,所以这件承盘高足杯可能是南越王生前用来承聚甘露、服用长生不老药的器具。

铜框镶玉卮 西汉 通高:14厘米 口径:8.6厘米 铜框玉卮是一件运用镶嵌工艺的实用玉器,用来饮酒,也是一件工艺品。它由9块青玉片嵌在一个铜框上制成,跟卮相配的有一个漆木盖,盖上的黑漆大部分已朽落掉。出土时,铜框玉卮上裹了很多层丝绸,可见当时就是一件珍罕之物。 汉代司马迁的《史记》记载,公元前198年,长安的未央宫竣工,汉高祖刘邦置酒未央宫,大宴群臣,曾捧玉卮向他的父亲敬酒,可见玉卮在古代是珍罕之物。目前全国考古发现的玉卮很少,这件玉卮出土于奴仆的殉葬之所,似乎说明殉人有较高身份。

铜框玉盖杯 西汉

角形玉杯 西汉 国宝级文物 高18.4cm,口径5.8—6.7cm。 这件角形玉杯,出土自墓主棺椁头箱。用一整块青玉雕而成,呈犀牛角造型,口椭圆,腹中空。高18.4厘米,口径5.9-6.7厘米,口缘厚0.2厘米,重372.7克。器表上面线刻一尖嘴兽,回环往复,生动逼真。 相传犀牛角的酒杯可以溶解毒物,玉虽不能解毒,南越国的玉匠却借题发挥,就着石头的形状施刀,综合运用玉雕的各种工艺方法,在器身上巧妙布局各层纹饰,再经过细致的打磨,二千年后玉角杯仍放射出温和恬润的光泽。

八节铁芯玉带钩 西汉 长:19.5厘米 虎头宽:4厘米 八节铁芯玉带钩出土自墓主人棺椁的头箱,所谓带钩,顾名思义就是古人束衣带的钩。这件带钩19.5厘米,重197.5克。由一根铁柱穿连8块玉而成。钩首为龙头,瘦瘦长长。钩尾为虎头,用一块玉细致地雕刻出老虎的凸眼、直鼻、獠牙、胡须、浓眉。钩身刻有鳞和鳍,和缭绕的云纹。

玉盒 西汉 玉盒由青玉雕成,盖子与盆身有子母口相扣合。盖面的纹饰分为三区,上面桥形的小钮里所套的玉环可以活动。盒身象个圆碗,也装饰有三圈纹饰。玉盒的玉质温润,内外打磨光洁,雕镂精细。

龙虎并体玉带钩 西汉 国家一级文物 钩首呈虎头形,末端为龙首,龙虎双体并列弯曲,龙张口咬环,虎伸爪探环,构成龙虎争环的造型,亦甚为别致,中原罕见。 此件玉带钩跟前一件玉佩,据我的猜想,恐怕不仅仅是工艺上的风格独特,也许还有政治上的寓意。南越国是秦朝末年,趁秦失其鹿,中原混战之时,南海郡尉赵佗割据边塞,自立为王的,直到汉初,刘氏王朝还没有实力一举收服南越国,赵家也未必没有染指中原的野心(赵眜号文帝,有僭称皇帝的心思,墓中出土有“文帝行玺”的龙钮金印),所以虎噬龙佩、龙虎争环或者也是表达南越国政治野心的全豹一斑。

金钩玉龙 西汉 国家一级文物 长:11.5厘米 厚:0.5厘米 金钩长:5.9厘米 宽:2.6厘米 重:100克 金钩扣玉龙出土于南越王的右肩部位,整体由一条青玉雕刻的玉龙和一个金质的虎头带钩组合而成,形成一幅龙虎争斗的生动图景。 玉龙长身体弯曲成S形,回首张口,衔住背鳍,尾巴回卷,下半端折断,断口两边各钻有3个小圆孔。金带钩是铸成的,器表打磨光洁,钩尾和钩首都作虎头形。钩尾的虎头双眉上扬,额顶铸出一个汉字的“王”字,非常形象。虎口形成的套銎,刚好套住玉龙的折断处。把龙、虎两神灵动物巧妙地用不同材料做成一件器。

韘形配饰 西汉

兽衔玉璧 西汉 通高18.2厘米、横长13.8厘米 南越王墓出土的玉雕制品多达200余件,说明在南越王的宫廷中当有规模不小的雕玉作坊,其工匠很可能来自南下秦军中身怀玉雕技艺的士卒及其后代。 他们在玉器制作上既保留了中原和楚地传统风格,又吸收了岭南当地文化并有自身的创造。这件器物由一块玉璧和双目圆睁的兽首组成,可上下转动,是中原常见的铺首形状,是门上的装饰物,但不同的是它在造型上打破了中原器物的对称格局,表现出标新立异的风格,给人一种清新的感觉。

凤纹牌形玉佩 西汉

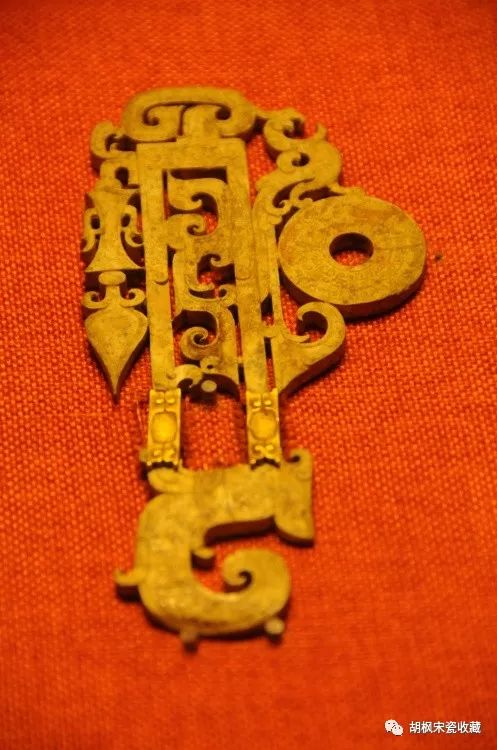

龙凤纹重环玉佩 西汉 国宝级文物 透雕龙凤纹重环玉佩直径10.6厘米,厚0.5厘米 是一件装饰玉器,堪称国宝。它出土于墓主右眼位置,青白玉雕成,土沁呈黄白色。在设计上,玉佩分为内外两圈,内圈透雕一条游龙,外圈透雕一只凤鸟,站在龙的前爪之上。龙尾和后爪伸向外圈,凤冠和尾羽上下延成卷云纹,把外圈空间填满。凤鸟回眸凝望游龙,龙凤似喃喃细语,妙韵天成。龙凤相对,寓意吉祥。 这件玉佩雕镂精细,构图完美和谐,主次分明,是汉代玉器中不可多得的艺术珍品。它的器形图案被选为西汉南越王博物馆的馆徽。 个人微信返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】