| 战后日本如何“被建立”民主政治 | 您所在的位置:网站首页 › 日本的国家体制是什么 › 战后日本如何“被建立”民主政治 |

战后日本如何“被建立”民主政治

|

日本战败前,美国国务院就开始讨论日本宪法的修改问题并形成了一个初步的方案。1945年近卫文磨在访问马克阿瑟时,麦克阿瑟就说到“修改宪法时,必须加进自由主义的要素”。 当时日本刚上任的首相是币原首相,1945年10月11日,麦克阿瑟在接见币原首相时说“为了改变日本的传统秩序,宪法的自由主义化也是必要的。”而币原内阁极力维护国体,对于修改宪法是持一种消极态度的,所以后续开展的修宪工作也是一种极不情愿的状态。

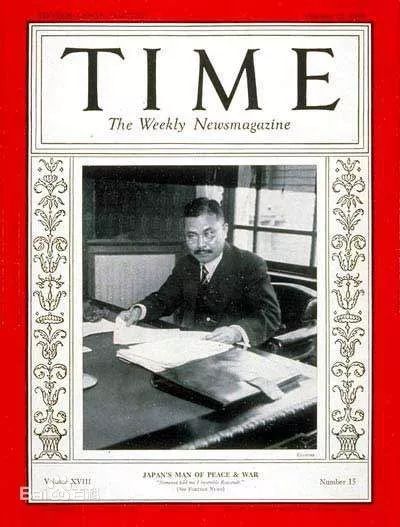

币原喜重郎 在美国占领当局的催促下,匆匆交出一份草案。但宪法草案的内容没有实质性的变化,只是对其中的词句作了稍微的改动。例如,把“天皇神圣不可侵犯”改为“最高不可侵犯”,把“天皇统帅陆海军”改为“天皇统帅军队”。这对美国占领当局来说是无论如何都不能接受的,认为:“修改草案只不过是对《明治宪法》在字句上作了最稳妥的修正,日本国家的基本性质毫无变化地保留下来了。”“其意图在于把《明治宪法》的字句加以自由主义化,以便取得占领当局的承认。”而此时美国占领当局和日本政府关于修宪僵持不下的关键点在于天皇应该处于一个什么样的地位。美国政府为日本宪法修改制定的原则就是如若保留天皇,也不许天皇有任何实权。虽然日本政府不肯接受,但出于战败地位的日本,迫于美国占领当局的压力,经内阁会议反复磋商,又听取社会各界的意见,最终才发表《宪法修正草案》。宪法修正草案经过众议院和贵族院的反复审议、修改,枢密院通过以及远东委员会的同意,才与1947年5月3日正式施行,该宪法就是《日本国宪法》。

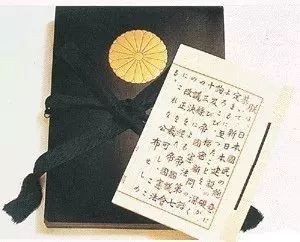

《日本国宪法》影印件 宪法的修订可以说是日本战后民主政治一切的基础。 宪法的修订带来的第一个最为直接地变化便是日本天皇地位的变化。日本自镰仓时代以来,政治上是以作为权威象征的天皇和掌握实权的将军并存的二元体制,而且天皇也只是权威象征,只是一个橡皮图章。 明治维新以前,日本实行“幕藩体制”,那时虽然也有天皇,但幕府规定“天子以学问为第一”,天皇只能“学古道、学和歌”,祭神拜祖,不能理政。而明治维新推翻幕府统治,作为日本近代化的开端,当时的各地大名并没有直接效仿英国,实行议会制君主立宪制。情况恰恰相反,《民治宪法》的产生让天皇集国家大权于一身,其核心便是“天皇主权论”。议会不是最高权利机构,只有“协赞立法权”。议会由贵族院和众议院组成,但众议院选民资格限制很严格。关于行政权,也只简单规定,内阁与议会是什么关系等都无说明。而凌驾于议会和内阁之上的决策机构是枢密院,“应皇上之咨询,审议重要国务”。 这些机构与后来的“军部独立体制”等一系列体制构成了战前的“天皇制”。其中,“军部独立体制”是指军令机关不受内阁议会的限制,可直接通过天皇或以天皇之名下达军令,这一点给人感觉像极了清朝时期的军机处,尽管两者都已经不是同一种社会性质下的产物。但这种感觉也许是有道理的,《明治宪法》下的日本政治制度与其说是天皇主权的君主立宪政体,不如说是变相的“君主专制”,这一种体制逐渐演变成法西斯战时体制。 日本战败后,总揽大权的昭和天皇作为大元帅对侵略战争应该对战争承担最高责任,但《日本国宪法》给了本应退位的昭和天皇一个继续尊崇祖宗之念的台阶,同时与此对应,天皇必须做出“交换”。 新宪法第一条便开宗明义地规定“天皇是日本国的象征,是日本国民整体的象征,其地位以主权所在的全体国民的意志为依据”,天皇由战前的“神圣不可侵犯”变为“日本国的象征”。这一转变,天皇的地位有了实质性的变更。天皇的保留有其现实性的因素,甚至给其后的战争责任意识和历史认知问题留下癌瘤。 昭和天皇既没有退位,也丝毫没有言及自己的战争责任问题,这给战后的日本史,特别是给日本人的精神史所带来的影响,无法估量。但《日本国宪法》下的天皇终于和英国女王有了共通点,作为国家的象征,日本皇室的影响力巨大,天皇的生日和神武天皇建国日都是全国假日,与天皇相关的神宫都是日本人想参拜的神宫。与不可缺少的英国女王在英国人民心中的地位一样,天皇也给日本人带来了巨大的心理认同感。 在新宪法体制上,不仅有了天皇地位及权力问题的解决,也带来了一系列政治性法规的制定和实施,这些政治法规的制定实施,针对“明治宪法”中的诸多问题都作了重大的政治改革。 针对议会制度的改革,新宪法体制下的议会不再只是协助天皇进行统治的立法机关。国家最高权力在于国会,国会是国家的最高权力机关和唯一立法机构。议会也不在是由贵族院和众议院组成,而是由参议院和众议院组成,封建势力基本退出政治舞台。议会的选民资格也没有了身份地位等不可理喻的因素的限制。 内阁制度的改革以撤销内务省和加强管理经济的行政机构为核心内容。“内务省一直是天皇专制主义的行政机关核心。它总揽地方行政、议员选举警察、监狱、宗教、社会、出版、通讯、国有财产等各种国内行政事务,是天皇专制政体的一大支柱和法西斯统治的得力工具。”战前的日本政治体制就具有浓厚的军国主义色彩。内阁若没有军部的支持,内阁政治根本就是名存实亡,而新宪法体制下,一切行政事务由内阁负责,内阁是名副其实的内阁。 由于国家体制和中央政治制度的变化,改变高度集中的中央集权体制,作为战后政治民主化的重要内容,地方自治制度也要进行改革。地方自治制度的改革也再一次反映了外力干涉下新宪法诞生的曲折性。一个改革的难点之处便在于改变长久根深蒂固的习惯,判断旧势力的残留或者改革彻不彻底,习惯的改变程度似乎也往往成为是否具有深度的实际表现和判断尺度。在战后日本的地方自治制度的改革中,与之前修改宪法不触及天皇本质一样,由于习惯了中央集权制的日本政府又再一次儿戏一般没有将地方自治的内容写入宪法草案。最后又是在美国占领当局的催促下单独新增一章,规定了地方自治的内容。 战后的日本民主政治体现着三权分立原则。司法权属于裁判所,即日本最高法院这与将上议院作为最高司法机构的英国不同,日本的政治体制中具有明显的三权分立特征。 除了关于行政、立法、司法等中央方面和地方自治上的变革,还有其他诸如选举制度、妇女的选举权等都是战后民主政治改革的内容。包括针对兴起的工会运动的举措,大多数学者会在劳动改革的部分主要涉及,但一定程度上也属于民主政治改革的内容。 日本经历战败后,在美国占领当局这股外力下,通过新宪法的出台所带来的天皇制的变化以及一系列改革,让日本被建立了焕然一新的民主政治,这种变化对日本战后经济的发展起着至关重要的作用。 如果有“留学”相关的任何疑问,欢迎点击“阅读原文”填写问卷,我们会尽快安排老师回复↓返回搜狐,查看更多 |

【本文地址】